学校のブログ

通級指導教室の掲示板から

先週のチャレンジ「上ぐつをていねいに入れて帰ろう!」

貼られていた写真を見ると、チャレンジ成功だったのだと思います。

児童生徒会企画「生活向上週間」

今回の生活向上週間のテーマは「あいさつ」です。

毎日の帰りの会で、あいさつができたかどうか振り返りを行い、クラスごとに掲示しています。

小学校自立活動「遊び」

さわやかな初夏の午後、校舎前の小公園で「遊び」の学習を行っていました。

土を掘ったりその中にいる幼虫を探したりする子や遊具で遊ぶ子の姿が見られました。

ある男の子が遊んでいた道具で自分も遊んでみたいと思った女の子が近づいていって何かしらの雰囲気をだしました。

男の子は感じ取ったのか、それをその場所に置きました。譲ったのだと思います。

お迎えの保護者の皆様へ

本日、ひどい雨風であることから、本日予定の放課後デイ・サービスの事業所さんに連絡し、一事業所ずつ車両を児童生徒玄関付近に入れていただき、子どもたちを引き渡すこととしました。その関係で、いつもと異なるお迎えの様子となります。児童玄関付近の様子をご覧になり、お車の中で待機いただくこともあるかもしれません。ご協力よろしくお願いいたします。

中学校国語グループ別学習から

本日の中学校国語グループ別学習の様子をいくつかご紹介します。

5W1Hなどをはっきりとさせ、わかりやすい文章を書くことをねらいに日記に取り組んでいるグループがあります。今日は、それぞれが書いた文章を発表し合い、その文章のよいところについ交流していました。

また、あるグルーブでは、教科書に書かれる挿絵と単語から、主語・述語・修飾語の順番を整理して、絵の内容とあっていてなおかつわかりやすい文にする学習に取り組んでいました。「高い」「登っている」「気の弱そうな」「木に」「サルが」を組み合わせて、しっかりとした文を作り上げていました。

昼休みの外遊び

中学校では休み時間の外遊びを励行していますが、今日も初夏のさわやかな空の下、元気に遊んでいる姿がありました。

教員も交ざって鬼ごっこをしている様子も見られました。

今年度、「かかわり」を一つのキーワードに教育活動を進めていますが、勉強の合間のリラックスする時間に友達や先生など、自分の周りにいる人の存在を大いに感じ取ってほしいと思います。

避難訓練の実施

本日、火災を想定した避難訓練をしました。

全児童生徒が一次避難場所の本校グラウンドに避難するまで1分53秒、さらに安全な二次避難場所としてお借りした北栄小学校グラウンドに避難するまで7分10秒。

担任及び教科担任の指示に従って、安全に避難する姿が見られました。

避難後、子どもたちに「おはしも」の内容を覚えていますかと問うと、挙手をして(おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない)と小中各2名ずつ、明快に答えてくれました。

学校健康診断の実施延期について

標記の件につきまして、市教育委員会から通知(5/31付)がありました。

緊急事態宣言の延長にともない、今年度の学校健康診断につきましては、6/21以降で調整することとなります。

6/21までの間に、本校で予定されている健康診断については「歯科検診」のみであり、本日、「歯科検診の日程変更について」と題したプリントをご家庭に配布いたします。具体的な日程については、今後学校歯科医と相談のうえ調整し、別途お知らせいたします。

そのほかの健康診断につきましては、今後の感染状況をみながら、適宜判断してまいります。

「緊急事態宣言(特定措置区域)」の延長を受けて

本日から6月20日(日)まで「緊急事態宣言(特別措置区域)」が延長されました。

宣言延長を受け、学校に対して新たに求められる対応はありませんが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まない中、学校における感染予防に向けた対策を今一度確認し、その徹底を図ってまいります。また、感染症予防に当たってはご家庭との連携が必須であることから引き続き、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

これまでに各種お便り等でお知らせしているところでありますが、以下に、予定を変更して実施する教育活動とご家庭にご協力いただきたいことについて、お示しいたしますのでご確認ください。

【予定を変更している教育活動】

・(小)修学旅行 5/13(木)~14(金)→ 8/23(月)~24(火)

・(中)社会見学 5/20(木) → 10/21(木)

・(小)バス遠足 5/28(金) → 9/10(金)

・(中)薬物乱用防止教室 5/28(金) → 調整中

・プールを使用した水泳学習については中止(全市)

・うがいの中止及び水筒持参の推奨

※6/26(土)に実施予定の運動会については、小中の分散開催、参観者の制限、種目の内容検討など感染症対策を講じたうえで予定通り実施いたします。今後、感染状況を見ながら予定が変更になる場合については、別途連絡差し上げます。

これまでも、子どもたちの心身の健康状態の把握、マスクの着用、水筒の準備など、さまざまなご協力いただいていることに感謝申し上げます。

加えて、学校における感染拡大を防ぐためには、児童生徒の体調不良はもとより、同居されているご家族に発熱などの風邪症状がある場合に登校をお控えいただくことが重要なポイントとなります。(この場合、欠席扱いとはならず出席停止とにります)引き続き、同様の対応にご協力くださいますようお願いいたします。

【本日ご家庭にお配りするプリント】

全校朝会 「北進小中学校コロナ対策共同宣言」

今朝の全校朝会で、児童生徒会役員が「北進小中学校コロナ対策共同宣言」について、あらためて確認しました。

感染症予防はもとより、感染症に関連した心の持ち方についてもふれられていました。

願いの中核にあるのは、「みんなで仲良く生活を続けること」です。

以下、児童生会長が全校児童に呼びかけたメッセージを紹介します。

「新型コロナウィルスの感染者が増えたり減ったりのくり返しがずっと続いています。マスク生活はいやかもしれませんが、我慢してつけましょう。私も最初はマスクなんてつけなくていいんじゃないの?と思いました。でもテレビを見ると感染者が増えていて、マスクをつけなきゃダメなんだと思いました。正直、私もマスクをつけるのはいやです。でもほかの人に移したらいやなのでマスクをつけています。みなさんもいやかもしれませんが、我慢してマスクをつけていきましょう。こんな時だからこそ、自分たちにできることをしっかりやっていきましょう。」

今月の生活目標は、「じょうぶなからだをつくろう」です。

リスの散歩

今朝、リスが校庭を横切り、校舎前の樹木に登っていきました。

シャッターチャンスを逃しましたが、木の中にいるリスの影を発見できるでしょうか。

町内会長さんへのお礼

小学校の今日の歩行学習のテーマは自動販売機の利用でした。

事前学習では、それぞれに買いたいものを決めて財布の管理などを確認し、今日は町内にある自動販売機まで交通安全の確認をしながら向かいました。

併せて、先月から今月上旬にかけて鯉のぼりを設置してくださった北栄南町内会さんへのお礼の手紙をお届けするために、代表児童が町内会長さんのお宅を尋ねて、ご挨拶してきました。

ご丁寧に対応いただきました町内会長さんに心から感謝申し上げます。

小学校自立活動 見通しをもってやりとげる

朝一番の自立活動で、ある子の机に個性的な見通し表がありました。

予定していることを終えるたびに、少しずつ「ドラえもん」が登場します。

その子は、大好きな「ドラえもん」の絵を見て、微笑んでくれました。

小学校 新体力テストに挑戦

小学校高学年では、今日、反復横跳び、立ち幅跳びに挑戦しました。

反復横跳びのやり方を試行錯誤しながら覚え、その後に制限時間の中で何回できるか試していました。

種目の正しいやり方を意識し、ストップウオッチがなるまでの間しっかりとできたことを喜ぶ姿が見られました。

体を動かすことを楽しく感じたり、体力をつけることに関心が高まることを願っています。

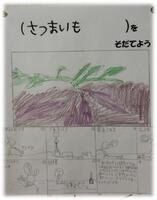

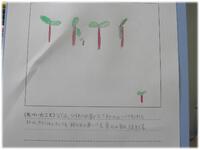

学びの足跡 校内掲示物から

「おすすめの本」「○○を育てよう」など各教科・領域で学習した内容を絵や文字で表現した成果物が廊下に貼られています。子どもたちそれぞれの気づきを互いに共有し、あらたな気づきにつなげてくれたらと思います。

中学生が小学生に「コロナ対策共同宣言」の説明

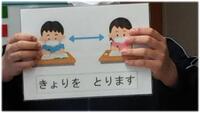

今朝、昨日に引き続き、中学3年生が小学校の教室を訪問し、先日中学校の全校道徳で確認した「北進小中学校コロナ対策共同宣言」の説明をしました。

中学生は絵を掲げてわかりやすい簡潔な説明をしていまし、小学生もよく聞いており、担任の先生からの「教えてもらったことを発表してください」との問いかけに皆、積極的に答えていました。

その後、小学校全体の体育の授業の冒頭、学部長が子どもたちに「中学生から教えてもらったことを言える人はいますか」と問いかけると、「てをきちんとあらう」「きょりをおく」など、しっかりと答える子どもの姿が見られました。

継続して考えてさせていきたいと思います。

PTA花壇作業 中3生とともに

PTAのボランティアの方たちによる花壇作業が行われました。

開校51年目を迎えることから赤と白のベコニアで「51」をデザインした花壇のほか、校地内数カ所の花壇に花の苗を植えてくださいました。

PTA会長も作業に参加してくださり、作業はあっという間に終了しました。

おいそがしい中、お集まりいただいたPTAの皆さん、ありがとうございました。

例年、中学校3年生も作業を行っており、今日は、苗植え作業が終わった後、木工や縫合の作業学習に臨んでいます。

令和3年度の水泳等の学習について

標記の件につきまして、市教育委員会から5/24(月)付けで通知がありました。

新型コロナウィルス感染症の感染状況が予断を許さない状況にあることから、今年度につきましては、プールを使用した水泳等の学習を実施しないという内容です。

本通知を受けまして、本校においてもプールを使用した水泳学習を行わないことをお知らせいたします。

ただし、水に関する事故防止に向けた指導は子どもたちの発達段階に応じて行ってまいります。

小学校体育 集団行動、約束事の確認、徒競走

小学校の体育では運動会での「自己ベスト」をめざして、集団行動や競技の約束事を確認し、実際に徒競走をして、走る感覚を感じていました。

友達を応援するなど「かかわり」を意識した行動が見られ、嬉しく感じました。

中学校理科 植物の観察から気が付いたこと

中学校理科の授業で植物の観察結果をレポートにまとめる学習をしていました。

今日は、プランターに植えていたひまわりの種が発芽した様子を絵に描き、自分が気が付いたことをまとめていました。

また、そのプランターを外に出す作業も行っており、今日の気温を測る姿も見られました。