学校のブログ

【ブログ】自分の感覚で

久しぶりに気持ちの良い青空となりました。

1年生が生活科の学習で,「のはらで あそぼう」を学びました。

この単元では,季節を取り入れた遊びや生活を楽しく創り出せることが目的です。

今回は,しゅくぷ公園で,自然に感覚を使って関わったり,自然物で遊んだりしました。

前面校舎から元気に出発です。

公園まで,しっかりと交通ルールを守って安全に進みます。

あっという間に公園に到着。

整列も上手になりました。

担任と公園での自然とのかかわり方を確認し,さっそく活動開始です。

思い思いに公園内に散らばって,自然を見つけます。

「きれいなブーケができたよ!」

「何の虫かなあ…?」

「川があった!」

「気持ちいい…」

自分の感覚をしっかりと使いながら,自然とかかわることも大切です。

子供たちは,視覚,触覚で季節の様子を確かめることができました。

今後は,見つけたことや驚いたこと,不思議に思ったことなどを友達と伝え合う計画です。

公園なので,大好きな遊具もあります。

大切な学びとして,こちらも十分楽しんできました。

【ブログ】教育指導の充実

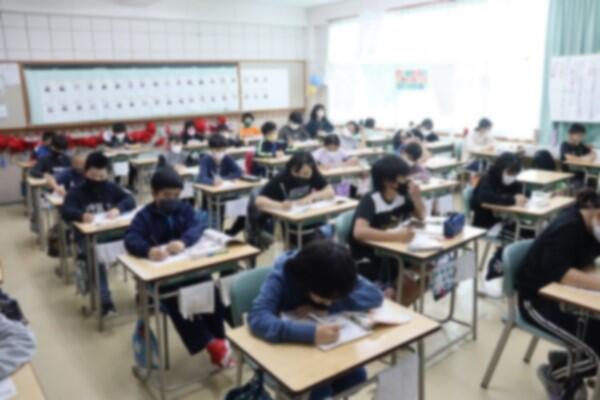

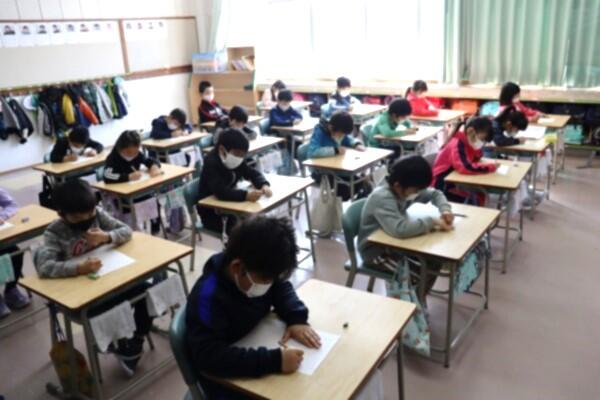

昨日,6年生が「全国学力・学習状況調査」を受けました。

この調査は全国の小学校第6学年,中学校第3学年を対象に毎年実施しています。

本校での学びが,どのように子供たちが定着しているかを把握し,分析を通して改善を図ります。

子供たちには事前にねらいや実施方法について説明し,当日の朝は日程を確認しました。

真剣に担任の話を聞く子供たち。

担任も,子供たちへの最後のアドバイスを熱心に行います。

解答用紙への番号等の記入を終え,1時間目の国語の調査に取り組みました。

子供たちの頑張りの結果は,後日児童・保護者の皆様に「個票」でお知らせいたします。

子供たちの解答を確認すると,

「丸付けをしてくれている方へ ありがとうございます!」との記述が。

子供たちの「心の学び」はすでにしっかりと表れていました。

6年生の体育の学習の前には,学校長からその日の頑張りをたたえる言葉を伝えました。

「皆さんの学習する態度は,日の出小学校のお手本です!」

その後の50m走でも,自分の目標に向かって一生懸命に取り組む姿を見せた6年生。

様々な場面で,日の出小学校の最高学年として,素晴らしい力を発揮しています。

今後も,子供たちへの教育指導の充実や学習状況の改善を通して,確かな資質能力を育んでまいります。

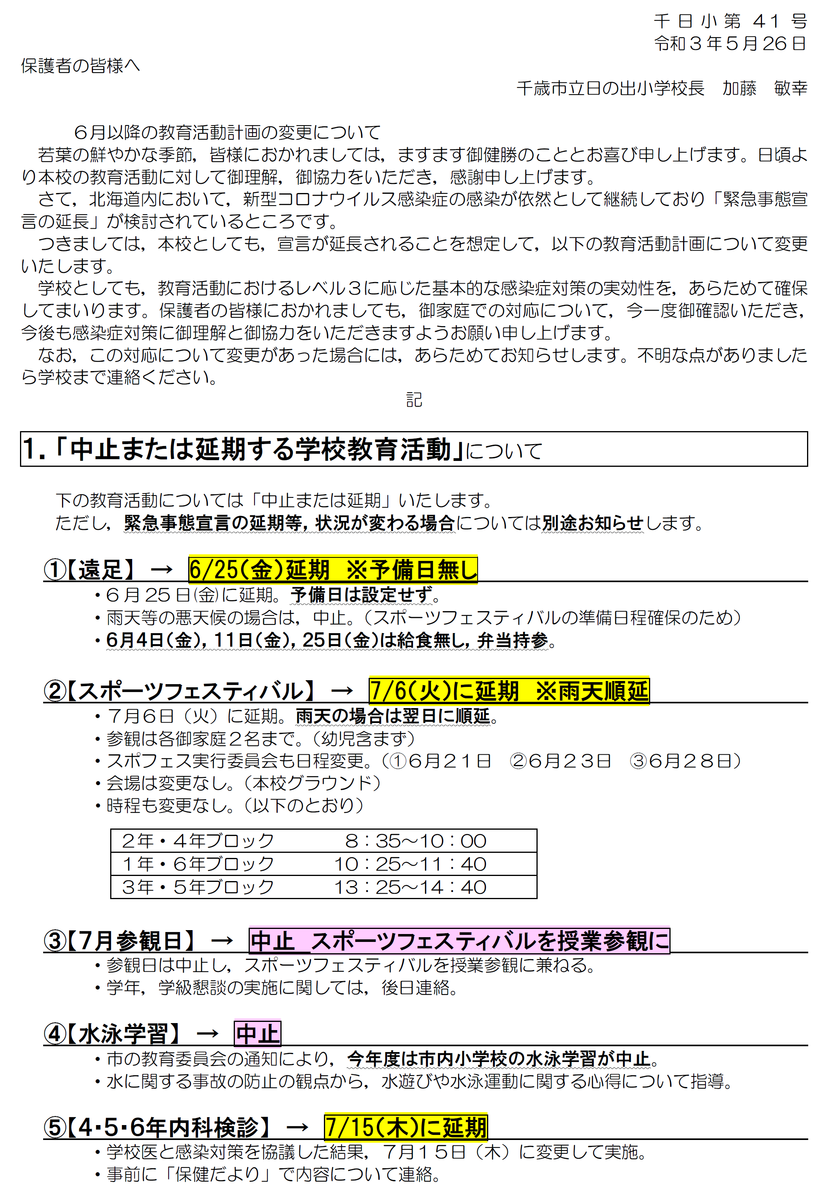

【重要】「6月以降の教育活動の変更」について

保護者の皆様へ

千日小第41号 令和3年5月26日

千歳市立日の出小学校長 加藤 敏幸

若葉の鮮やかな季節,皆様におかれましては,ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃より本校の教育活動に対して御理解,御協力をいただき,感謝申し上げます。

さて,北海道内において,新型コロナウイルス感染症の感染が依然として継続しており

「緊急事態宣言の延長」が検討されているところです。

つきましては,本校としても,宣言が延長されることを想定して,添付の文書のとおり,

6月以降の教育活動計画について変更いたします。

学校としても,教育活動におけるレベル3に応じた基本的な感染症対策の実効性を,

あらためて確保してまいります。保護者の皆様におかれましても,御家庭での対応について,

今一度御確認いただき,今後も感染症対策に御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。

なお,この対応について変更があった場合には,あらためてお知らせします。

不明な点がありましたら学校まで連絡ください。

→6月以降の教育活動の変更について.pdf(364KB)

【ブログ】生活をよりよく

5年生が家庭科の学習で,「ゆでる調理」について学びました。

今回は,調理の手順や目的に関心をもつことがねらいです。

まずは,様々な調理方法について,自分の知っている知識を確かめます。

「いためる」「やく」「ゆでる」

中には「かわかす!(干す)」「漬ける!」などの回答が。

それぞれの豊かな生活経験も共有できました。

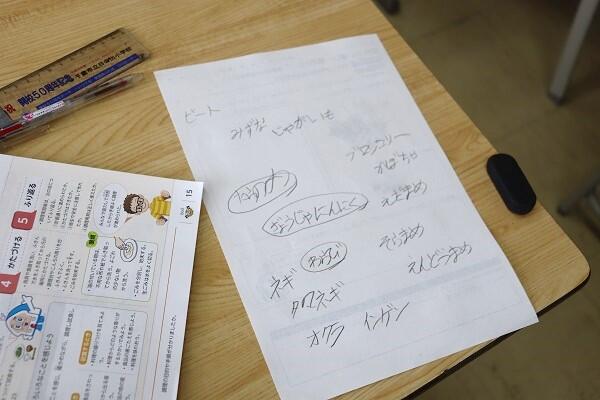

今度は知っている野菜の中で,「生」では食べられない物を考えます。

知っている物の多くは「生食」が可能で,なかなか難しい問題です。

「ジャガイモ」「レンコン」「ごぼう」の他

「タラの芽」「わらび」などの回答も。

こちらも,御家庭の様々な様子が伝わってきます。

最後には,「ゆでる」調理の必要性を確かめて,これからの学習の意欲を高めました。

調理の基礎を学び,工夫しながら生活をよりよくできるように,今後の学習を指導してまります。

レベル3の教育活動では,担任が子供たちの話のつなぎ役となって,学習をすることが求められます。

担任は,子供たちの話を繰り返したり板書したりして,話し合いをまとめました。

今後も,学びの保障のための指導の工夫を続けてまいります。

【ブログ】生活を見直す

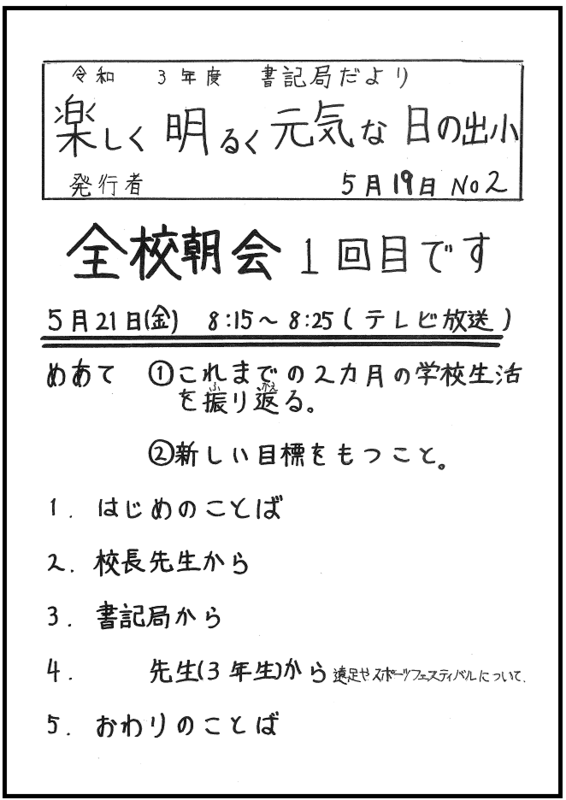

先週の金曜日に全校朝会を行いました。

全校朝会は,その時々の生活目標や児童会活動の様子を発信し

子供たちが生活を見直したり,よりよい学校生活への意欲を高めたりするために実施します。

今回は,5月の活動の振り返りと,6月の教育活動への見通しをもつことをねらいとしました。

進行はすべて書記局が担当します。

放送前の呼びかけ。

「8時15分から全校朝会を行います。TVの準備をして待ちましょう」

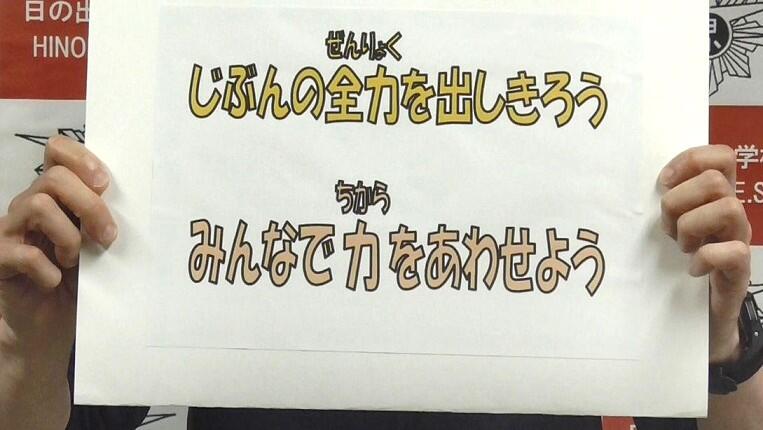

会の内容と,めあての紹介。

「1つはこれまでの2か月を振り返ること,もう一つは新しい目標をもつことです」

学校長の講話。

「朝のあいさつは,自分から話しかけてくれる人が増えました。

児童会長さんのは,とても気持ちの良い挨拶です。6年生をお手本にしましょう」

書記局からの振り返り,見通し。

「1年生を迎える会では,どの学年も頑張りや一生懸命さが伝わってきました。

1年生も,学校の様子がよく分かってくれたと思います。」

その他に,担当教職員からも遠足やスポーツフェスティバルの目標の紹介をしました。

10分間のTV放送を通して,どの学年も学校生活の意欲をさらに高めることができました。

姿勢からその気持ちが見て取れます。

遠足やスポーツフェスティバルでの子供たちの成長が楽しみです。

次の全校朝会は7月21日に行います。

【ブログ】新たな発見

2年生が生活科で「まちが大すき たんけんたい」の学習を行いました。

これまで知らなかった場所や人々に気付き,地域の新たな発見をすることがねらいです。

今回は30号通り沿いのまちの様子を確かめました。

「車のお店だ!」

「眼鏡って書いてある!」

「郵便局の人だ!」

「このお店,行ったことある人は?」

あらためて,新たな地域の人との関わりや友達の経験を確かめることができました。

探検の際には,安全な行動やマナーを守ることも大切です。

折り返し地点で,水分補給をする2年生の子供たち。

交通ルールもばっちりです。

コロナ対策も当然です。

移動中は,友達との会話を控え,見たこと感じたことは心の中でつぶやきました。

まち探検はこれからも続きます。

校区内のさまざまな新たな発見をすることを,楽しみにしています。

【お知らせ】令和3年度教育活動計画 0519版について

日の出小学校保護者・関係者の皆様へ

「緊急事態宣言を踏まえた感染症対策」に伴って,年間教育活動計画を改訂いたしました。

学校ホームページの「行事予定」(https://chitose-edu.jp/hinode-e/schedule)をクリックしてご覧ください。

以上です。

【ブログ】よさや可能性

今年度も,クラブ活動が始まりました。

クラブ活動は,4年生以上の児童で,共通の興味・関心もった集団で行われる特別活動です。

児童同士で協力しながら,自主的,実践的に取り組むことを通して,個性の伸長を図ります。

「なわとび」

短なわとびのいろいろな技や,長なわとび,ダブルダッチに挑戦します。

「ダンス」

リズムや音楽に合わせて様々な踊りを楽しみます。

「卓球」

練習や、試合を行い、卓球を楽しみます。

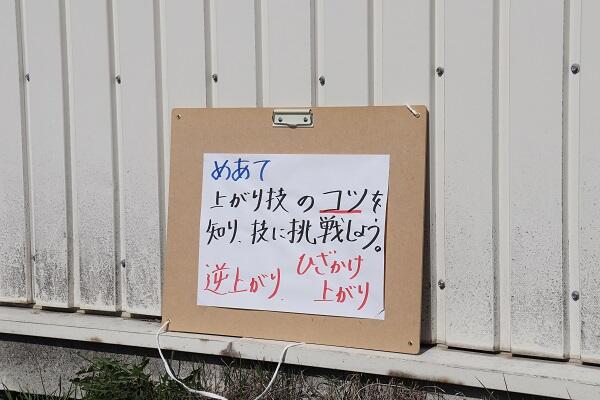

「鉄棒」

鉄棒でいろいろな技に挑戦します。

うんていやのぼり棒なども行う予定です。

「バドミントン」

練習や、試合を行い、バドミントンを楽しみます。

「動画制作」

楽しい内容を考え、自分たちで動画を制作します。

「アート」

イラストをかいたり、ちぎり絵などをしたりして楽しみます。

「読書」

自分で持ってきた本を読みます。

おすすめの本紹介なども行います。

「パソコン」

パソコンを使って絵をかいたり、タイピングをしたりしてパソコンを楽しみます。

第1回目は,計画を立てた後に,実際の活動にも取り組みました。

56年生が自主的に話し合いを進めたり,活動を行ったりしていました。さすが,高学年です。

感染対策を徹底しながら,自分のよさや可能性を生かそうとする態度を育ててまいります。

【お知らせ】「まん延防止等重点措置」を踏まえた感染症対策について

保護者の皆様へ

千日小31号 令和3年5月12日

千歳市立日の出小学校長 加藤 敏幸

標記の件に関して,添付のとおりお知らせいたしますので,御確認をお願いいたします。

ご不明な点がありましたら,学校まで連絡下さい。

なお,内容に関して,御家庭にお願いしたいことにつきまして,抜粋いたしましたので御一読下さい。

以下,抜粋内容です。

2.御家庭での感染症対策(再掲)

①健康観察に基づく登校判断の徹底

・児童本人のみならず,同居する家族も含めて,発熱の有無にかかわらず風邪症状がある場合には,登校をお控えください。

(※欠席扱いにはなりません。)

②毎日の健康観察の徹底

・毎朝「体温の測定」「体調のチェック」を記入し,「健康観察シート」を担任に提出してください。

(未検温,未記入のお子さんがいらっしゃいます。)

以上です。

【ブログ】状況に応じて

コロナ禍においても,災害時には状況に応じてよりよく判断を行い行動することが大切です。

「避難訓練・引き渡し訓練」

先週の土曜日に,今年度初めての避難訓練と引き渡し訓練を行いました。

避難訓練は,地震を想定して行いました。

「おはしもち」の合言葉で,約束を守って避難することができました。

その後続いて,引き渡し訓練を行いました。

引き渡し下校は,不審者や,吹雪等の自然災害により,児童の安全が心配される場合に実施します。

一昨年度実施した内容に加え,今回は,感染症対策も踏まえた引き渡し下校を想定いたしました。

まずは,保護者の出入りの動線を分け,さらに出入り口を複数設けることで,混雑を回避します。

また,入校時は,一度に入る人数を制限して,校内の三密を回避します。

手指消毒は当たり前の光景となりました。

さらに,児童は各教室で待機し,保護者の方にそこまでお越し頂いて引き渡します。

事前にマニュアルを確認して頂いたおかげで,円滑に訓練を進めることができました。

駐車場の分散利用にもご協力いただき,車両の出入りもとてもスムーズでした。

非常時には,今回の状況以外の要素も様々考えられると思います。

今回の訓練の成果を踏まえ,今後場面に合わせたより良い方法を検討してまいります。

保護者の皆様のご協力に,あらためて感謝申し上げます。

【ブログ】安心感

本校では,感染症対策を踏まえた教育活動の徹底に努めております。

「活動内容」

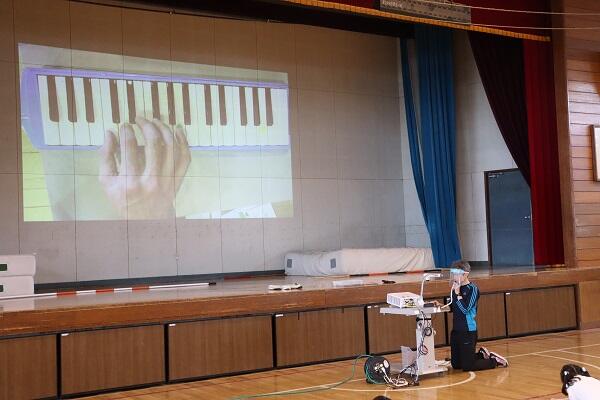

3年生が音楽で,鍵盤ハーモニカの学習を行いました。

この活動では,飛沫の防止が重要です。

送風機を使って,常時換気をしながら,児童同士の間隔を前後左右2m以上とります。

マスクは演奏時のみ非着用として,その都度付けたり外したりします。

昨年度からの対策方法,すべての子供たちにしっかりと定着しています。

また,指導者も間隔をあけたうえで,フェイスシールドも併用して模範演奏をします。

落ち着いた雰囲気の中で,のびのびと演奏活動に取り組んでいました。

「活動場所」

場所に合わせて,人数や教育活動を制限しています。

音楽室では,鍵盤ハーモニカやリコーダーの演奏時は,30名までに制限しています。

また,合唱活動は体育館のみに制限しています。

そのかわり,手拍子でリズム遊びをして学習を深めます。

様々な拍の長さを確かめながら,楽しそうに取り組んでいます。

これからも,感染症対策を徹底し,安心感の中での教育活動を保証してまいります。

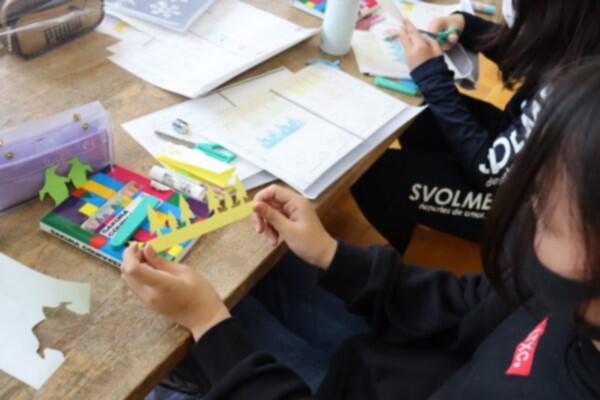

3年生のもう一クラスでは,図工の学習を行っていました。

それぞれの想像力を,存分に働かせて楽しんでいました。

【ブログ】運動習慣

久しぶりに気持ちの良い天気となりました。

日出っ子たちは,元気にグラウンドで遊んでいました。

本校では「健やかでたくましい体」の育成に向け,運動習慣の確立の取組を進めています。

「全員遊び」

1年生が昼休みに体育館で全員遊びをしていました。

初めての昼休みでの活動なので,担任が遊び方を指導します。

今日は「棒おに」をしました。

鬼の間を棒でタッチされないようにすり抜ける遊びです。

4月から取り組んでおり,子供たちはルールを身に付けてきています。

たくさんの友達と遊ぶ喜びを感じながら,休み時間いっぱい体を動かしていました。

「体育」

6校時には,5年生が体育で「ハードル走」と「鉄棒運動」に取り組みました。

学習の始めに,課題を確認します。

その時間で学ぶことを理解することで,子供たちの意欲が高まります。

それぞれの種目で,目標に向かって一生懸命取り組みます。

これらの運動の中で,たくましい体が育っていきます。

もちろん,休み時間や外での活動後は手洗いをしっかり行います。

今後も,安心・安全な学校づくりの中で,運動(遊び)好きにするための取組を推進してまいります。

【ブログ】充実と向上

【ブログ】充実と向上

先週から,今年度の児童会活動が始まりました。

昨年度は学年ごとの活動でしたが、今年度は456年生が一緒に取り組みます。

感染対策のため,委員会の数を増やして三密を回避し,委員会の前後での手洗いを徹底します。

第1回目は,委員会ごとに自己紹介をしたあと,委員長やめあてを決めました。

書記局

前期のスローガン決定や,全校朝会など全校的な活動をすすめます。

代表委員会

リングプル・愛キャップの回収や,あいさつの呼びかけポスター作りをします。

放送委員会

朝や給食の放送を担当します。

学習委員会

今年度,新設されました。全校の学習活動の充実を目指します。

生活委員会

廊下歩行などの生活呼びかけポスター作りをします。

体育委員会

各クラスのボール点検や運動の呼びかけをします。

保健委員会

石鹸の補充や手洗い、うがいの呼びかけポスターを作ります。

図書委員会

図書の貸し出し作業や,おすすめ図書紹介をします。

環境委員会

金魚のお世話や,校地内の花壇整備をします。

美化委員会

こちらも今年度,新設されました。校内の清掃活動や各クラスの掃除用具点検をします。

児童会活動では,学年や学級が異なる児童と協力して,学校生活の充実と向上を図る態度を養うことが大切です。

どの委員会でも,6年生を中心に積極的な取組が進められていました。

距離をとった話し合いも素晴らしいです。

前期5回の活動をとおして,自分たちの力でより良い学校生活を目指します。

【お知らせ】HP更新

本ホームページ内の以下のページを更新いたしましたので,お知らせいたします。

ぜひ御覧ください。

・「行事予定」

【令和3年度教育活動計画 0427改訂】

【ブログ】確実な習得

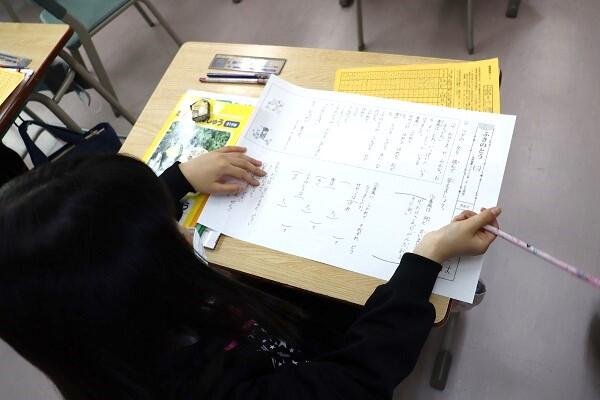

本校では,火曜日と木曜日の8:15~8:25を「朝学習」の時間として設定しています。

2年生では,算数の筆算や文章の読み取り問題に取り組みました。

筆算では,「正しく」「速く」を目指します。

子供たちは,限られた時間の中で計算を終わらせようと,意欲的に取り組みます。

読み取りでは,正しく「読む」「書く」を目指します。

丁寧な字で,集中して文章に向き合います。

早く終わった児童は,解答の見直しを行います。

「立腰」,見事な姿勢です。

教科の学習に加えた教育活動をとおして,基礎的・基本的な知識や技能の習得を目的としています。

また,引き続きの1時間目の学習にも,集中力が高まった中で取り組むことができます。

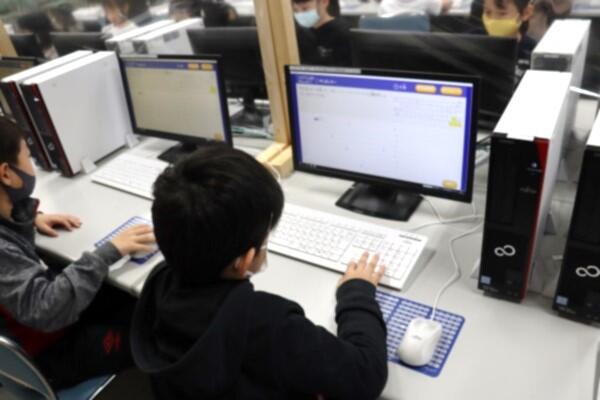

3年生では,総合的な学習の時間で情報活用のスキルを高めました。

キーボード操作の学習,子供たちは積極的に課題に取り組んでいました。

今後も,学習効果を高める取組を進めながら,知識や技能の確実な習得を目指してまいります。

【お知らせ】HP更新

本ホームページ内の以下のページを更新いたしましたので,お知らせいたします。

ぜひ御覧ください。

・「各種マニュアル」

【令和3年度 引き渡しマニュアル】

【ブログ】望ましい食習慣

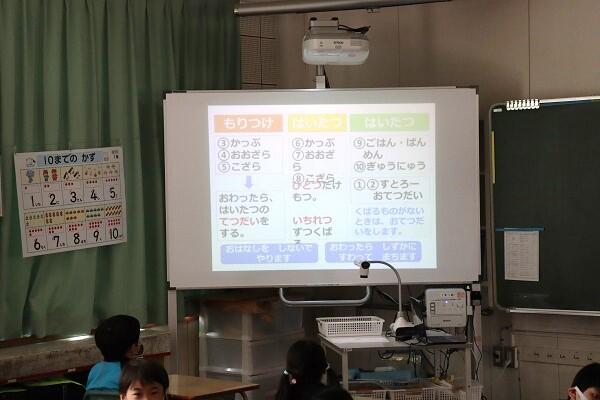

先週から,1年生の給食が始まりました。

初めての給食では,配膳の仕方や当番活動,食べ方などを事前に学びます。

その後,実際に給食の準備をしながら,学んだことを確かめていきます。

自分でエプロンやバンダナを身に着けたり,ランチマットを用意したりします。

その後,当番の子が自分の役割に合わせて,準備を進めます。

ストローや牛乳を配ったり,

一人分ずつ盛り付けをしたり,

友達の机を拭いて,きれいにしたりします。

担任の話をしっかり聞いて,一つ一つ丁寧に取り組んでいます。

学校での給食は,食事のとり方など,望ましい食習慣の形成を図ることがねらいの一つです。

正しい準備で,おいしく食べる習慣を身につけさせていきます。

本日のメニューは「角食パン」「ポトフ」「焼きそば」「もやしのカレーソテー」。

黙食の中での静かな食事でしたが,態度でおいしさを表してくれました。

給食を食べた後の片付けも,上手にできました。

その後は下校となります。

ゆとりあるスタートカリキュラムの中で,子供たちは学校での生活習慣を確実に身につけています。

【お知らせ】HP更新

本ホームページ内の以下のページを更新いたしましたので,お知らせいたします。

ぜひ御覧ください。

・「学校紹介 → 特色ある取り組み」

https://chitose-edu.jp/hinode-e/characteristic

・「学力向上の取組」

【ブログ】地域とともに

本校では,学校運営協議会(CS=コミュニティスクール)が令和2年度より設置されています。

その主催事業である「学校支援事業」が,今年度もスタートしました。

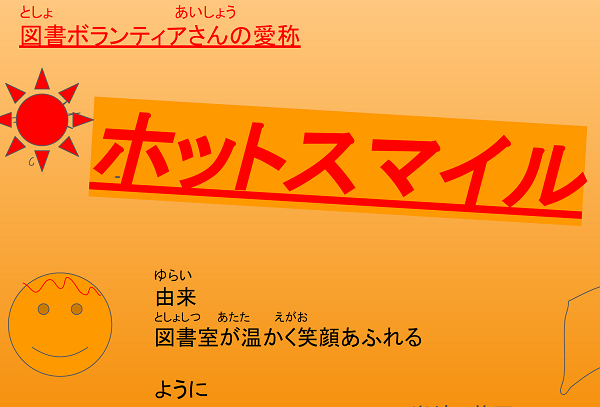

「CS図書ボラティア活動(ホットスマイル)」

今年度は,12名の地域・保護者の方に御登録いただきました。

初回は,学校長・教頭からのあいさつや

ボランティアさん同士の自己紹介から始めました。

昨年度末に,本校の6年生が中心となって決めた図書ボランティアさんの名称もお伝えしました。

その名も「ホットスマイル」。

「図書室が温かく,笑顔あふれるように」との願いを込めています。

今年度は,本校「読書の日」に合わせて,読み聞かせ活動も行っていただくこととしました。

さっそく梅田司書から読み聞かせのコツを教えてもらったり,

読み聞かせに使う本を選んだりしました。

学校図書館の環境整備と併せて,活動がさらに充実しています。

ホットスマイルさん(図書ボランティア)の応募は,随時受け付けております。

ぜひ興味のある方は,学校まで御連絡ください。

「CS丸付けボランティア活動」

こちらも3年目の活動がスタートしました。

当初は「ほっかいどうチャレンジテスト」の丸付けだけをお願いしていましたが,

今では,家庭学習や宿題などの丸付けなども行っていただいて

教員の負担軽減や,担任が児童と触れ合う時間の確保につながっています。

今年度は6名の方に登録いただきました。

学校運営協議会では,主催事業をとおして,「地域とともにある学校」の具現化を目指しています。

教職員・保護者・地域住民とともに特色ある学校づくりに努めてまいります。

本日は,1年生初めての給食でした。

詳しい様子は,明日お伝えしますね。

【ブログ】理解と協力

「全校参観日」

本日は,今年度初めての全校参観日でした。

本校では,お子さんの学習の様子を知って頂くことや,

学年・学級の教育活動への御協力を頂くことを目的としています。

感染対策のため,今年度も人数や時間を限った中での実施といたしました。

1年生 国語「さあ はじめよう」

2年生 国語「おはなしを 読み,やくに わかれて 音読しよう」

3年生 国語「読んで,そうぞうしたことをつたえ合おう」

4年生 理科「体のつくりと運動」

5年生 体育「体つくり運動」

6年生 国語「詩を楽しもう」(ICTを活用したリモート学習)

きらめき学級 算数「あわせて いくつ」

子供たちは,「見てもらえる」という喜びや緊張を感じながら,意欲的に学習に参加していました。

また,その後,各学年・学級で懇談会を実施いたしました。

学年・学級の指導方針をお伝えしたり,

短時間でしたが,保護者の方からもお話を頂いたりしました。

4月23日(金)からは個人懇談が始まります。

今年度も,様々な機会を通して保護者の皆様との連携を深めてまいります。

御理解と御協力をお願いいたします。

また,懇談等に限らず何か御相談されたいことがありましたら,いつでも学校まで御連絡ください。