学校行事

10.19Thu.テーマタイム

1年生は、「テーマタイム」。警察・自衛隊・郵便局・歯科クリニック・美容室・飲食店・お菓子・情報ゲーム関係・保育園等、10の事業所の方々に絶大なご協力をいただき、働くこと、職種のことについて、将来のキャリア選択について、社会に出て必要になってくること等々、業種、仕事内容の特徴をわかりやすく説明していただきながら、質問や体験もまじえ、キャリア学習を進めていただきました。生徒達の真剣な表情や、「自分の強み、興味の持てることを追究する、あるいは探すことがすごく大切」、「人間性、コミュニケーションといったことが最も問われる」・・・等々、講師の方々の社会で活躍し、第一線でやりがいを持って働く方々の「生のことば」が心に響く講義に、感銘を受けました。

コロナ禍、なかなか学校に地域の方や職業人の方々が、授業協力や講演で来ていただくことができませんでした。今回は、PTAおやじの会の協力もあり、地域で働く地元の職業人の方も多く講義を引き受けていただきました。千歳中学校もコミュ二ティー・スクール「地域と共にある学校」に指定されています。地域・保護者の力も借りながら、みなさんの成長・発達や学びを地域で支えていく・・そんなCS(コミュニティー・スクール)の良さを実感するキャリア教育となりました。「自分の良さや強み」「職業観」「将来のキャリアデザイン」「社会で求められる基礎的・汎用的(どんなときにも生かすことがきる)能力」、つまり身につけなければならない社会性や働く上での磨くべき能力について、考えるきっかけになったのではないでしょうか。

この場を借りて、ご協力いただいた地域の方々、事業所の皆様に心より感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。

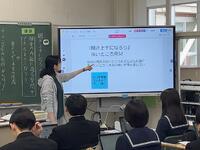

10.18Wed.テーマタイム オリエンテーション

1年生は、19日(木)に行われる「テーマタイム」のオリエンテーションを行いました。テーマタイムは、1年生のキャリ教育の目玉で、実際に社会で働いている人たちに来ていただき、「その職業の内容や仕事のやりがい、その職業に就くには・・」等々、説明や質問の対話的なやり取りの中から、職業観や将来のキャリア選択について学びを深めてほしいというねらいがあります。今日の集会では、日程や内容、テーマタイムの実施方法の確認などを行い、学年の先生からは、「職業、働くことについての学びを深め、自分の将来について視野を広げるきっかけにしてほしい」という話がありました。

10.17Tue.2年生職場体験前日集会

10月17日(火)6時間目に2年生の職場体験前日集会を実施しました。コロナの影響で職場体験が実施できていませんでしたが、今年度は明日からの2日間、各事業所において職場体験を行います。なかなか経験の出来ない貴重なキャリア教育となるため事故や怪我のない有意義な職場体験になることを期待しています。そして、自分の職業選択において今回の職場体験での経験や感じたことが活かされるとさらに良いですね。

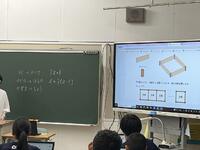

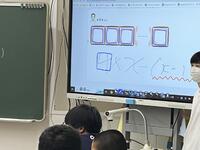

10.17Tue.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業25

3年生国語の研究授業「聞き手の工夫」。インタビューの場面で、話し手・聴き手の動画を視聴し、「聴き手の工夫」に着目しながら授業が進んでいきました。〇「話し手の内容に共感・肯定している」 〇「話し手の話しに自分の意見や考え、エピソードを交えてまた聴いている」 〇詳しい説明を促す(だんだん具体的に) 〇聴衆も巻き込んでいる ・・さすが3年生、様々なことを指摘します。いい言語活動に感心します。このあと、自己アピール文の作成にあたって、班員の良さ・強みを他己評価してジャムボードに「いいとこみつけ」をしていました。みんなが捉えてくれている「自分の良さ」も参考にしながら、自己アピール文づくりに励んでいました。「自分のことをしっかりと他者に伝える表現力、話し手の良さ、表現を引き出す聞き手の工夫」、素晴らしい言語活動です。

10.16Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業24

1、社会

1年生社会科では、西アジア・中央アジアの輸出品の帯グラフから、特徴的な点、考えられることを書き出し、ジャムボードで、資料の読み取りについて、「思考・考え」を共有していました。こうした思考の練り合いから、「社会科特有の見方・考え方を働かせ、思考を練り合うことで、より理解や考えを広げ、深めることができるんだなぁ・・」と感じました。

3年生社会では、「マスメディアと政治」の単元でしょうか・・数社の新聞を読み、記事内容の取り上げ方や特徴等について、グループで協力しながら整理していました。対話から「気づき」が生まれ、思考を共有しあうことで、「より深い理解や学び」が生まれます。

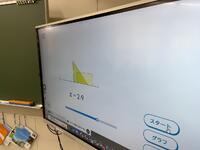

2、数学

3年生数学は、「二次方程式の文章題」、数学的な見方・考え方を働かせて、『式を立てる』ことさえできれば、解が得られるのですが、そこが苦労する、難しさもある分野です。おそらく、『図や表やグラフに表してみて、求められていることを整理することが重要なのでは・・』。2次方程式の文章題を解く(読み解く)ポイントは・・、

①「求められているものを X とおく」 ②「=で結べる式を見つける」 等と、よく言われます。最近の入試問題など(裁量問題等もなくなり)、いわゆる「思考力を問う問題」、「しっかり問題を読み解いて、わかっていることと、求めるべきことを整理しなければ解けない問題」が、必ず出題されます。皆さんが培った「数学的な見方・考え方」で、「整理し、気づき、ひらめくように・・・」粘り強く日常に取り組んでください。

実際、点が移動することによってできる二つの図形の重なりが、「三角形から台形に変わった・・」ときらりと光る気づきが、授業の中で聞こえてきます。3年生の益々の頑張りに期待します。

10.14Sat.管内新人バスケットボール大会【予選】

10月14日(土)バスケットボール管内新人戦の予選が行われました。どの部活動も、1,2年生の新チームが市内大会の成果と課題を次につなげ、種目ごとの管内や全道の大会、さらには、令和6年度への成長を目指して、目標を持って頑張っています。更なる、成長と活躍に期待しています。

男子 花川南69-58千歳 千歳54-43大麻東 【予選1勝1敗】

女子 千歳 66-23江別第一 野幌18-78千歳 【予選2勝】

10.10Tue.後期始業式実施

後期始業式 「自己実現に向かう後期」

校長 金 森 直 人

後期がスタートします。後期は、どの学年にとっても「自己実現に向かう学期」です。3年生は、進路選択・進路実現に向けた取り組み、2年生は、次代を担い、学校・生徒会・部活動等を動かし、キャリア学習・職業体験等充実させていかなければなりません。1年生は、後輩ができ、中堅学年として、学校の教育活動を充実させるために、背中で見せる学年にならなければなりません。

高校入試や面接等では、例えば、「あなたにとって学ぶって何ですか」とか、「あなたはどう考えますか」「将来、どんな職業に就きたいですか」等というように、「自分はどう考える、自分はどうしたい・・」等といったこと、答えがひとつで問いに、「納得解・最適解」を表現していくとこが問われます。変化の激しい時代に対応できる「思考力・判断力・表現力」が重視される世の中、自己の可能性や強みを活かし、自分はどう生きるか、ウェルビーイングな生き方・・」といったことが、特に大切にされる時代に差しかかってきます。

どの業界でも、「若い世代の人材不足」は深刻です。「選ばなければ仕事はある時代」になるのかもしれません。しかしながら、「自分の強みを活かし、生きがい、やりがいを持って生きる」ためには、「自己の可能性を信じ、強みを活かし、主体的に学び続けること・・しかも、他者とのコミュニケーションや協働を大切にして・・」というのが、社会の創り手になるための最適解だと考えています。

自己実現に向かう後期、学習、委員会活動、スポーツ、音楽、芸術活動等での皆さんの活躍に期待します。

10月10日(火)1時間目に後期始業式を実施しました。いよいよ後期がスタートします。後期は、3年生にとっては自己実現に向かって頑張る時期。1・2年生にとっては、千歳中学校の中心となって本格的にいろいろな場面で活躍する時期です。全校生徒がそれぞれの目標に向かって精一杯の努力をしてウェルビーイングな学校生活になることを期待しています。

また、各学年を代表する生徒の作文発表もありました。どの代表生徒たちも、前期の反省と後期に向けての意気込みを力強く発表していました。

最後に全国大会等で活躍した水泳の表彰も行いました。今後より一層の活躍、世界を見据えた競技生活になることを全校生徒で応援することで後期始業式を終了しました。

10.8Sun.「夢の書展」

秋休みの見事な秋晴れとなった日曜日。「書展」を見せてもらいました。コロナ禍にも、継続して活動し毎年「書展」を開催している「隆光書道会」さんの「夢の書展」です。千歳市民ギャラリー展示ホールで開催され、本校の生徒も多く書を出展しており、小中学生の書もたくさん展示されていました。代表の山口紫蘭先生ともお話しさせていただきましたが、「一枚一枚がチャレンジ、前に一歩進んだり、下がったり・・それでもチャレンジ・・夢を持って・・」という考えにとても共感します。小学校から、ベテランの書家まで、書の美しさだけでなく、書に込められた「想い」まで伝わってくる、まさに「夢の書展」に感銘しました。小学校低学年でもしっかりと意志を持って書に想いを込める・・。創作活動の素晴らしさを実感しました。

10.8Sun.石狩管内中体連軟式野球新人大会

軟式野球の管内新人戦が千歳・恵庭の4球場で開催されました。7日(土)に恵庭中に勝利した北広島広葉中学校との2回戦が、8日(日)千歳市民球場で行われました。序盤1-1の拮抗したゲームでしたが、6回、7回に得点を許し惜敗。エラーも絡んでの失点があり、切り替えを上手につけつること、コミュニケーションを絶やさず、自分たちの流れに引き込むこと・・等々、課題も見えた大会となりました。更なる努力と向上に期待します。

10.6Fri.前期終業式

10月6日(金)5時間目に前期終業式を実施しました。前期を振り返りとコロナの影響で今まで活動できなかったことが復活し、コロナ禍前の日常が数多く取り戻せました。各学年代表生徒の前期を振り返っての作文発表の中でも学校行事に対する反省が数多く述べられていました。

来週からは、いよいよ後期がスタートします。前期に身につけたことを土台にして、より一層成長していくことを期待しています。

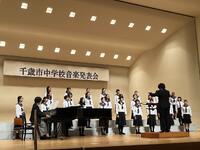

10.5Thu.千歳市中学校音楽発表会

千歳市中学校音楽発表会が千歳市民文化センター北ガス文化ホールで開催され、本校からは、3年2組の学級合唱、青葉中・向陽台中・千歳中の合同による合唱部が出演し、表現力豊かな合唱を披露しました。市内各校のそれぞれの学級の特色を活かした美しいハーモニーは、観客を魅了し、素晴らしい発表・交流会となりました。

合唱がなぜ、人の心を揺さぶるのか・・、表情、目線、息づかい、指揮者を中心とした一体感・・そうしたものが、美しいハーモニーとともに伝わってきて、心に響くのでは・・そんなことを感じながら、各校の発表・合唱部の発表を聴かせてもらいました。

(以下、閉会式での講評を掲載します)

******

第57回千歳市中学校音楽発表会 講評

千歳市中学校音楽発表会はコロナ禍の3年の空白を経て、今回で57回目になります。実に半世紀以上も続く歴史と伝統のある発表会ですが、4年ぶりの開催に、皆さんが新たな伝統を創ってくれました。佐々木教育長から、開会式の挨拶でもありましたが、「音楽を通した人づくり、まちづくり」といった面でも、この発表会は、市の大切な行事と位置づけられています。

「心と心の通い合い、豊かなコミュニケーション」から、美しいハーモニーの調和が生まれ、一人一人の良さ、美しさが響き合い、素晴らしい歌声がホールいっぱいに響きました。心に響く合唱をありがとうございました。

今回、合唱部で発表してくれた青葉中学校は、NHK学校音楽コンクールで札幌地区金賞を受賞し、北海道大会に出場しています。その青葉中学校が、「市内合同」というかたちでNコンの課題曲を披露してくれました。部活動地域移行も議論される中、とても意味のある合唱だったと思います。

また、各校を代表して、素晴らしい合唱を響かせたみなさん。これまでの努力と苦労に心から敬意を表します。数学の1+1には、=2という、ただ一つの答えがあります。しかし、合唱という、表現活動には「ただひとつの答えはありません」。しかも、指揮者、伴奏者、PRのリーダーシップ、コミュニケーションや仲間との協働がなければ、「いいものは生まれてきません」。

変化の激しい時代に生きるみなさんには、「自ら思考・判断し・表現する力、しかも協働の学びの中で、答えのない問いにも最適解を導き出したり、新たな表現や発想を創造する」ということが、求められる時代です。みなさんの豊かな感性や表現力、仲間との協働で、自分達らしく創り上げた経験を、今後の進路選択や「学び続ける姿勢」に活かしていってくれることを、大いに期待しています。

終わりになりますが、

本日の発表会を開催するにあたり、佐々木教育長様をはじめ、千歳市教育委員会の皆様、並びに実行委員の皆様に多大なるご支援をいただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。また、各校でご指導いただいた、音楽科や担任の先生、部活動指導の先生達にも、日頃の「音楽を通した心通うご指導」をいただいていることに、心より感謝とお礼を申し上げ、主催者を代表しての挨拶といたします。

10.4Wed.1年生学年集会実施

10月4日(水)6時間目に1年生の学年集会を実施しました。中学校生活前期の活動を振り返って、各委員会の活動反省を各委員会の学年代表が話していました。どの委員会も成果と課題をまとめていて、後期の各委員会の活動につなげてほしいと思います。また、最後には『せっかく前期の活動を一生懸命に頑張ってきたのだから日常生活を考えて行動することで頑張りを認められるようにしましょう』という学年チーフの話もありました。今年度もいよいよ後半に入ります。更に一回り成長した姿になることを期待しています。

10.3Tue.全校避難訓練実施

10月3日(火)5時間目に全校避難訓練を実施しました。久しぶりの全校生徒による避難訓練をグラウンドに集合する形式で実施しました。秋空の元、全校生徒が素早く避難することが出来ました。災害等はいつ起きるかわかりません。いつ災害が起きても本日の避難訓練を思い出し、命を守る行動をとることが大切です。

9.27Wed.第76回文化祭

第76回千歳中学校文化祭は、北ガス文化ホールで、生徒会企画の開祭式でスタート。その後合唱発表会が行われました。大ホールでの演奏とあって緊張感も高まる中、トップバッターの1年1組「大切なもの」が1年生とは思えない素晴らしいハーモニーを披露。続く1年生各クラスも明るく元気よく、美しいハーモニーを響かせました。プレッシャーの高まる2年生は、さらに中堅学年としての威厳を見せ、クラスの特徴を活かした素晴らしい合唱。男子パートの美しさも際立っていたので、ソプラノ・アルトの透明感ある歌声とともに、さらなる期待の感じられる合唱でした。

そして、3年生、「一人一人の想いを音符に」のせます。美しく響くソプラノ・アルト、アルトは地声になりやすいのですが、発声のすばらしさが際立ちます。そして、力強い低音で曲を支えるバス、テノールの伸びやかな高音の響き・・個性的な歌声がパートごとに集約され、各パートが、美しく響き合うことで、ドラマチックな曲想を表現する圧巻のハーモニー・・合唱の歌声やハーモニーからも感動は伝わるのですが、息遣い、指揮者を中心にした一体感、表情、まなざし・・歌声とともにそうした合唱にかける想いやみんなと創ってきたこれまでの努力みたいなものが聴く人の心を打ちます。

Bravo感動的な合唱発表会をありがとう。

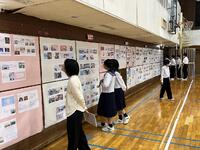

9.26Tue.第76回千歳中学校文化祭 開幕(展示鑑賞)

第76回千歳中文化祭の開催にあたって 校長 金森 直人

『輝想』~ひとりひとりの思いを輝かせて~を生徒会テーマとし、日々の委員会活動から学校行事の企画運営まで、主体性、行動力、そして、自治力のある生徒会活動を展開しています。「一人一人の個性とその想いを紡ぎあい、誰もが輝く学校を創ろう」という決意が、全校生徒に伝わり、「夢や志をもち、未来をたくましく生き抜く力」を育む姿に感動と勇気をもらっています。

Withコロナの時代に立ち向かい「新たな伝統を築く」。文化・芸術面での集大成が、この文化祭です。「自分たちらしいハーモニーを・・」と、心ひとつに、曲づくり、学級づくりに励んできたクラス合唱。「文化センターの大ホールで響かせてほしい」という願いから、(9.27Wed.)文化祭のメイン会場を北ガス文化ホールでの開催としました。また、生徒会主催の開閉祭式、各教科展示、文化部のステージバックやスライド編集、部活動展示等々、そのすべてが、学校文化の「発信」です。文化祭を通して学級・学年の連帯感を深め、千歳中学校の新たな伝統を築いてくれるものと確信しています。

保護者・地域のみなさんも是非、お楽しみください。

***********

前日の今日、9月26日は、展示鑑賞の日。学年ごとに割り当てられた時間で、日常の教科の中で成果となる教科展示、教科横断的に学んだ総合的な学習の時間のプレゼン発表、はまなす学級のものづくりの数々・・。美術部作成のステージバックが掲げられた体育館、3階特別教室を活用した、文化部の作品展示の数々・・。日々の学びの中の文化的な活動、作品等を展示・鑑賞する素晴らしい機会となりました。修学旅行のテーマ学習のプレゼン画面に見入る1,2年生、美術部の素晴らしいイラスト絵画にくぎ付けの生徒、はまなすのバリエーション豊富なものづくり・・全校生徒一人一人の良さや強みが、作品や展示にあふれ、豊かな表現力を感じると同時に、そうした製作物を鑑賞し、楽しむ生徒達の感性にも、こころの豊かさを感じます。

中間交流を経て、クラス合唱も益々完成度が上がり、そのクラスらしさに磨きがかかっています。ばらばらだった個がパートごとにひとつになり、それぞれのパートが調和して、ひとつの合唱曲をみんなで表現する。1+1=2のように、表現活動には、ひとつの決まった『解』、『正解』はありません。みんなで協力しあい、自分たちらしい『納得解・最適解』を探していくのが、芸術や音楽の表現力・・。ひとりひとりの想いを輝かせ、学級・学年、全校が笑顔と感動を共有し合う、文化祭でのパフォーマンスに期待しています。

*********

********

9.25Mon.2年生合唱中間交流会実施

9月25日(月)5時間目の時間に先週行う予定であった2年生の合唱中間交流会を実施しました。どのクラスも真剣なまなざし、パート毎のバランスや今まで練習で確認してきた強弱、姿勢や表情などを注意しながらステージ上で表現していました。本番はいよいよ明後日となりました。最後の最後までクラスで話し合いを重ねて、より良い合唱を作り上げるために、クラス全員の気持ちを一つにして感動する合唱にしてほしいと思います。

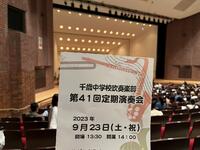

9.23Sat.第41回吹奏楽部定期演奏会

千歳中学校第41回定期演奏会が北ガス文化ホールで開催されました。本校生徒、教職員、保護者、地域の方々、多くの人たちが、演奏を楽しみにして来場してくれました。

一人一人の楽器・音色が折り重なり、優しさや力強さ、美しさ、繊細さ・・、このバンドメンバーにしか創れないsound、曲づくり・・。一人一人が輝きながら、その織りなすハーモニーは、観衆の心に響き、感動を呼ぶ・・音楽のすばらしさを教えてもらいました。

顧問の齊藤先生の「この3年生は、素直でまじめで・・」、式典のための行進曲「栄光をたたえて」の作曲者である内藤淳一先生の「自分の作曲者としての原点は中学校2年生の時、ピアノを弾かせてもらったことから・・」というお話にも、曲づくりや演奏等音楽の力には、人としての成長や将来のキャリア形成、コミュニケーション、社会性・・・机上だけでは身につかない、逞しく未来を切り拓く「生きる力」を培うことにも、心動かされました。

これまでバンドをけん引してきた3年生たち、本当にお疲れ様でした。次のステージを見据えてください。1,2年生含め千歳中学校吹奏楽部の新たな伝統を創った吹奏楽部のみなさん、さらなる成長と輝きに期待しています。来場していただいた多くの方々、子ども達の心のこもった演奏を楽しんでいただけたと思います。今後とも、子ども達の成長と躍動に応援をよろしくお願いいたします。

9.21Thu.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業23

1、思考を共有し、みんなで読み解く(一人一台端末の利活用)

中3国語の『故郷』魯迅は、昔からよく教科書の題材となっていますが、「短編小説とはいえ、読解が難しい」等とよく言われます。「帰郷の時、なぜ ” 寂寥の感 ”を抱いた?」「ルントウを” 神秘の宝庫 ”といった意味は?」「ヤンおばさんの物語での存在意味は?」「再開時の、私とルントウの感情は?」「故郷を後にする、私の希望とは何?」・・・そうした深く読み解くことの楽しみを味わってほしいと思います。(千歳市の国語科の重点は、読解力と書く力になっています)

この単元では、タブレットのジャムボードを使って、「読み解いた一人一人の思考を端末上で共有」しながら、思考を交流し、「また新たな考えや発想、深い読み取りに・・」というねらいがあるように見えました。国語科でのICT機器の活用は、教科の特性上、なかなか難しい面もあるのですが、「思考・判断・表現力」を高める授業に感じます。

2、数学的見方・考え方を働かせて・・ 「あやまちは、やすき所になりて必ず仕る」

3年生数学はますます難しさを増しますが、ここが正念場です。二次方程式、関数、図形・・・「問われていることは、何か」「問題文に示されていることを図・表・グラフ等で整理する」「与えられていることから丁寧に式を立てる」・・・といった数学的な見方・考え方が身につくことがとても大切。「人に教えてもらったり、人に教えることでより確かな力をつけたり・・」『何ができて、どこがわかっていないのか、どこでつまずているのか』を自分が把握することが大切・・。意外と「式を立てる」ことは、できているのに、「移項や分数の処理、正負の間違い」等、『何でこんなところで・・ケアレスミスか・・惜しい・・」なんてことが多いものです。吉田兼好の徒然草に「高名の木登り」というお話があります。知っていますか?

概要は

*******

昔、「木登りの名人」と呼ばれる人がいました。その名人が、自分の弟子に、高い木に登らせて、木の枝を切らせていたときのことです。その弟子が、とても高くて危ない場所で木の枝を切っているとき、その名人は何も言わずに黙って見ているだけでした。しかし、弟子が枝を切り終わって高い場所から低い場所まで降りてきたとき、その名人は初めて「気を付けて降りなさい」と声をかけたのです。

不思議に思った弟子は「あれくらいの高さになったら飛び降りることだってできますよ。なんで、ここまで安全な場所に降りてから、そんなことをいうのですか。」と聞いたところ、その名人はこう答えました。「失敗は、もう大丈夫だと思ったときに、必ずしてしまうのです。」

*******

「あやまちは、やすき所になりて必ず仕る」と名人は言っていますが、結構、こういうことって、色々な場面であると思いませんか・・・

3、社会科 公民 「自己決定権」

「自己決定権」は、新しい人権のひとつ。「自分の生き方を決める権利」です。授業では、この「自己決定権」に含まれるインフォームドコンセント(自分で治療法が決められるように医師の十分な説明が認められていること)等、実際のニュース報道等も視聴しながら学習していました。「知る権利」や「プライバシーの権利」等々も新しい人権といわれるもの・・。未来を生きるみなさんには、こうした学習を自分事として、深く学び、社会で生きて働く力として身につけてほしいと考えています。

4、家庭科

1年生が、裁縫 「ポケットティッシュカバーづくり」に取り組んでいました。本校の生徒の「ものづくり」や「作業」の際の集中力は、とても高いものがあります。丁寧な作業、集中度、作業工程のや作業方法の理解、進捗状況のチェックや確認等、社会に出てから大いに役立つものも多く、実技を伴った教科の充実、パフォーマンスとして表れるその教科特有の表現力・想像力に期待しています。

9.21Thu.文化祭に向けて

千歳ペレットの丘のひまわり畑にまだ夏の暑さを感じていた今週の初めから一変、朝夕の冷え込み、日没時刻の早さと朝の暗さはいよいよ秋を感じさせます。千歳川のインディアン水車付近にも多くのサケが遡上しています。秋の到来とともに、新型コロナウイルスやインフルエンザといった感染症が増えてきたのは、高温多湿の真夏から、少しからっと涼しくなったことによるウイルスの活動、社会経済活動がますます活発になってきたこと等、関連があるのかもしれません。「自分と自分の大切な人を守るための予防的な行動」が大切なことには変わりはありません。健康で、安全に、秋の学び、スポーツ・文化を深めましょう。

美術部の共同制作で、ステージバックが掲げられたり、パソコン部のポスターで来る27日の文化祭を盛り上げたり、校内装飾、開閉会祭の生徒会の準備、等々、学校総がかりで、学校文化の発信に取り組む姿は、若いエネルギーに満ちています。文化ホールで「合唱を交流し合おう」という千歳中、初の企画の成功に向けても、実に「その学級らしい」合唱づくりが、心に響きます。指揮・伴奏・パートリーダーを中心に、ハーモニーが美しさを増してきたクラス、曲に豊かな表情(表現)がついてきたクラス、難しい音取りに苦労しているクラス、ブレスまで一体感を感じるクラス・・・やはり、「合唱づくり」は学級づくりであり、曲づくり、表現の工夫を通して、こんなにも仲間が対話し、心ひとつに表現を楽しむ経験は、高校や大学でもなかなか経験できることのない中学生期ならではの、素晴らしい経験と感じます。コロナ禍のPTAの保護者の方が、「合唱コンクールみたいにみんなが心ひとつに頑張れる学校行事を万度に経験できないこの子たちは、本当にかわいそう・・」という話をしていたことを思い出します。マスクをしたり、練習時間をごく短くしたり、無観客だったり・・・工夫しながらの実施でつないできた合唱交流を、今年こそ、千歳中学校の「新たな伝統」に高めてほしいと考えています。

9.20Wed.合唱中間交流会

9月20日(水)学年合唱交流会を行いました。今までの練習の成果を発揮し、どのクラスも真剣なまなざしで歌い上げていました。今年の文化祭当日は、北ガス文化ホールでの実施となります。本番はいつもと違う環境でより一層緊張するはずです。クラス全員が一つの目標に向かって取り組む合唱は、まさに学級つくりの根幹です。

第76回千歳市立千歳中学校文化祭が最高のものになることを期待しています。

9.16Sat.卓球新人戦・全道新人陸上

全道卓球参加の関係で、9月16日(土)開催となった千歳市中体連秋季新人戦卓球大会が富丘中学校で開催されました。男子は、団体戦と個人戦、女子は東千歳中と合同チームで団体戦オープン参加と個人戦が行われました。試合、審判、応援・・と自分たちの代で臨む公式戦。選手同士でもアドバイスしあう等、チーム感の感じられる試合でした。女子は、部員も少なく、体調不良による不参加もあり残念な思いもあるかもしれません。新人戦のねらい、「成果と課題をしっかり把握し、次につなげる・・」、合同チームでの経験も貴重なものです。更なる、がんばりに期待します。

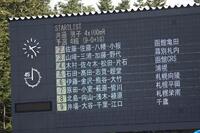

第30回北海道中学校新人陸上競技大会が、札幌厚別陸上競技場で開催されました。全道各地から陸上競技協会のランキングを持っているような選手が集っての新人大会なので、1,2年生の大会ながら、とてもハイレベルな大会でした。本校からは、四種競技、共通男子200m、共通男子4×100mRにエントリー。16日(土)~17日(日)に記録更新に挑みます。

9.15Fri.立ち会い演説会

9月15日(金)5時間目に生徒会役員立ち会い演説会を体育館で実施しました。どの候補者も今後の千歳中学校をどのように良くしていこうとするのかを自分の言葉で演説していました。今までの生徒会が残してくれた伝統と今後より良い方向へ向かうために変化し、より発展させていってほしいと思います。特徴ある生徒会活動・より良い千歳中学校になるように頑張ってくれることを期待しています。

9.13Wed.前期集大成から後期へ

1、昨日のゲリラ豪雨や感染症予防等について

ほんの数十分間でのゲリラ豪雨。手稲・小樽・江別等では、冠水被害もあり、JRのダイヤも大きく乱れました。夏休み明けの猛暑、線状降水帯やゲリラ豪雨・・経験したことのない・・が、頻繁に発生する昨今、何らかの気候変動に対する対応や危機管理をアンテナを高くして対応する必要性を感じます。

新型コロナウイルスやインフルエンザのまん延による学級閉鎖措置が出ている学校も増えています。気持ち的に緩くなってしまっている手指消毒や常時換気、体調変化に対する慎重な対応等、「子どもの学びの充実」や「学校・家庭・地域での安全安心」といった観点から、季節の変わり目に十分注意が必要です。

↑ 3年生廊下に掲示している一次関数や平面図形のポイント

2、前期集大成と後期に向け

9月も半ば、3年生にとっては、いよいよ進路先決定期となり今日は、9.10.11月と進路選択の資料となる学力テストAが実施されています。様々な高等学校の学校説明会への参加も秋がピーク。「将来なりたい自分」を見据えて、どんな進路先を選択するのか、夢や現実としっかりと向き合う時。自己の強みを活かし、漠然としてでも「将来の職業選択」につながるような進路選択をすることが大切です。R6年3月の「15の春」を応援しています。

高校入試の面接で、「中学校時代の一番の思い出は?」の問いに、「修学旅行です。自分たちで計画し、協力しながら研修計画に沿って体験的に学ぶことができたのが一番の思い出です・・」等と答える人も多いのですが、「生徒会活動(委員会活動・部活動)です。」と答える人も多いようです。「共通の目的を持って集まったメンバーが、目標達成のための様々な活動を企画・運営し、メンバーの協力性・協働性を高め、目標達成する。物事をみんなでやりきった充実感や達成感、活動により企画したことが成果につながったことへの、全校生徒からの感謝やありがとうのことば、信頼・・培った責任感・リーダーシップ・・」。生徒会活動や部活動には、将来のキャリアスキルにつながるような人と心の成長、パーソナリティの確立に大きく役立っています。

1.2年生の生徒会役員選挙への立候補も出そろい。役職によっては競争選挙となります。「ネット投票」という国政より一歩先んじた選挙。どんな人が、どんな役職に、どういった決意と選挙公約を持って挑んでいるか。全校生徒で、生徒会役員選挙・後期学級役員選挙へ展望を持ち、応援もしていきましょう。現3年生の強みは、「自治力の高さ」であり、それは千歳中学校の(新たな)伝統であると考えています。

9.12Tue.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業22

1、1年生数学

「計算ドリル」を反復すれば、式の計算力はつきますが、数学で大切な力の一つに、『何か(未知数x)を求めるために「式を立てる」』ということがあります。1年生の「方程式の立て方」の勉強でしょうか、数学的な見方・考え方を働かせて、式を立てる学習を「対話的に・・」取り組んでいました。自分や班で「立てた式」をみんなに説明する、みんなからも意見やフォローをもらうことで、自分自身やみんなの「見方・考え方」も、より鋭さを増します。一人一台端末を使ってドリル的な学習は、「個にあった」、「個別最適な学び」を提供しますが、一台端末のジャムボードや「みんなで学ぶ」、「対話的、協働的学び」から、「より深い理解や教科特有の見方考え方を身につ行けていく」。そうした、「思考力・判断力・表現力」を育てることが、変化の激しい時代に大切と言われています。「わからなかったら、何度でも分からないと声を上げ、ヒントをもらって、ああだこうだ議論しながら、正解に近づいていく・・・」そうした授業ができることが、学校という学びの場の強みです。がんばれ、1年生。

2.『合唱づくりは、学級づくり』

指揮・伴奏、パートリーダー・・・、それぞれの役割を持った人が、集団をリードし、ばらばらだった歌声をひとつのハーモニーにまとめ上げていく。しかも、一人一人の良さを活かしながら、クラス合唱のそのクラスの強みを発揮できるように・・・。「合唱づくり」は、「学級づくり」に本当に似ています。練習風景を見ると、合唱のリーダーたちが、しっかりと指示を出しながら、集団がそれに協力的に取り組む。笑い合いながら、「心が解放されているなあ」という印象と、「自分たちで、創る」「自治力の高さ」を感じます。時間と思いを共有し創り上げた合唱をお互いに披露し、鑑賞し合う・・。合唱発表会が楽しみです。

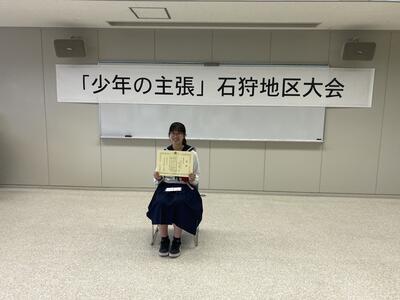

9.8Fri.学びの秋・・矢部さん「少年の主張」北海道大会へ

朝夕は、やっと秋らしい涼しさが感じられる季節となりました。しかりながら、日中の気温は、まだ25度前後の日が続いており、この気温差に体調を崩しやすい季節です。新型コロナ感染もちらほら・・。市内の小中学校でも、学級閉鎖等も出ていますので、季節の変わり目の体調管理が重要です。

学びの・・、スポーツの・・、読書の・・、音楽の秋。勉強にも部活動にも、「打ち込んでいるものに没頭する」には、本当にいい季節。暑さでなかなか集中しきれなかった、一人一人の学習や打ち込み事に、集中的にがんばれる季節。文化祭の合唱発表会に向けてこころひとつに練習するとともに、自己のスキルアップに努めましょう。

1、9月6日(水)前期期末テスト

教室のカーテンは、窓から風が入りやすいように業務主事さんが、全教室を一工夫してくれました。結構、手間がかかる作業をあっという間に終わらせてくれたので、ちょっとした工夫ですが、風の入りが全然違います。みなさんの「学びの充実」をみんなが応援しています。

2、9月8日(金)矢部優美さん「少年の主張」北海道大会へ

石狩地区代表として、矢部さんが、北海道大会へ。16名の地区代表の中学生が、道民活動センター(かでる2.7)のホールで、「主張」を展開しました。姉妹が経験した事故の教訓から、胆振東部地震という恐ろしい経験から、LGBTQ、フードロス、曽祖父の戦争体験を語り継ぐ、当たり前って、表現力・・・。自分の身近な経験や思いを出発点に、テーマ設定し、豊かな感性と優れた表現力に圧倒される主張の数々。この後、大会集録等も出るでしょうが、「ことば」による表現力をぜひ、実感してほしいと思っています。また、石狩地区大会・全道大会を見て、「ことば」に依らない表現力、コミュニケーション、表情や身振り手振りなどのしぐさ、声のトーン等々、ノンバーバル・コミュニケーションと呼ばれますが、そういった表現力も、「伝える力」にはとても重要だと感じました。そうしたことを主張している地区代表者もいました。ぜひ、主張や弁論等、ライブで見ることも、「いいたいことが良く伝わってきて」おすすめです。生活体験発表や英語のスピーチコンテスト等、自分らしい表現力を身につけられると、将来、自分の強みになるものです・・。

「読書を楽しむことの大切さ」、矢部さんの「かでる」での発表も、笑顔あふれる優しい語り口の中に、理路整然としていて、力強い、伝える力あふれる素晴らしい発表でした。矢部さん、お疲れ様でした。

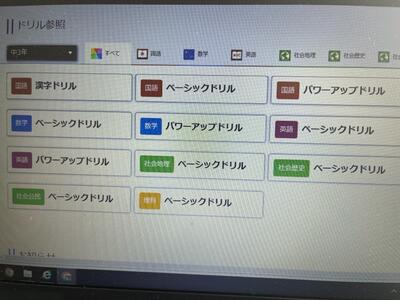

9.4Mon.前期期末テスト間近 個別最適な学び

熱戦の新人戦を終え、6日(水)は前期期末テスト。家庭学習の提出も増え、習った事項の再確認を授業、家庭学習等で進めています。

理科の授業では、前回のテストの実施結果から、「(今回の試験範囲で)理解が十分でない単元」から、教科担任の先生が、『課題』として、AIドリルに出題。教室の生徒は、タブレットに届いた『課題』をAIドリルで解き直し、「(理解しているか否かを)確認していきます。そこに、個人差が出てくるので、「AI判定により、個別最適な学び」が提供されます。解答するとポイントが獲得でき、楽しみながら、各自の課題に取り組んでいました。AIドリル等、ICT・AI機能の可能性を感じます。

千歳市では、市民から集めた貴重な税金を、子ども達の『生活・学習習慣確立』、『基礎学力向上』に役立てようと、未来投資の意味で、AIドリルの全市小中学校導入が実現しています。行政の世界では、「費用対効果」ということが重要視されます。皆さんが、有効に活用して成果が上がることにより、個の未来投資が意味あるものになり、税金を納めている市民にとっても何より納得のいく、うれしい税金の使い道にもなるのです。ICT.IT.IoT.AI・・といったものと無関係ではいられない社会が到来しています。利活用・有効活用・情報リテラシー(情報通信機器を使うにあたっての基礎・基本)・情報モラル(情報モラルやネットリテラシー等、やってはいけないことや危険・リスク管理)等々、しっかり身につけていきましょう。

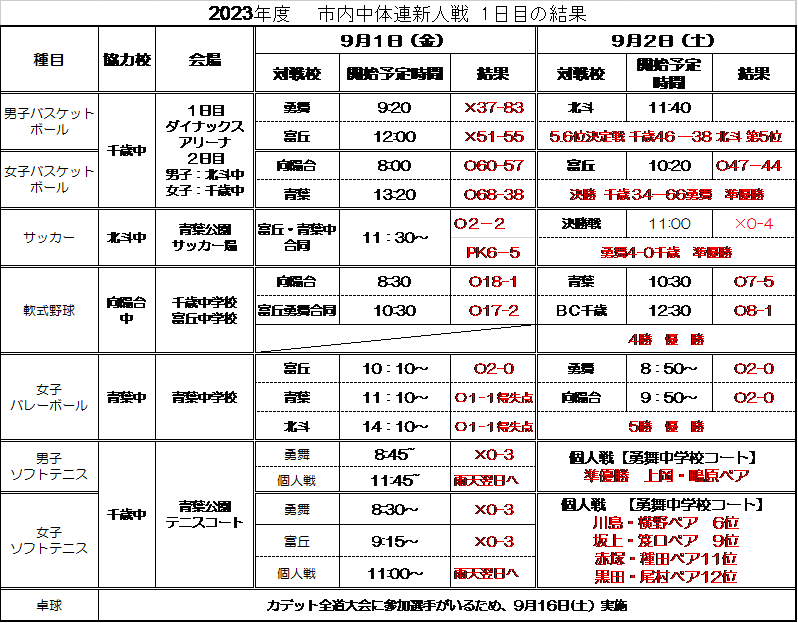

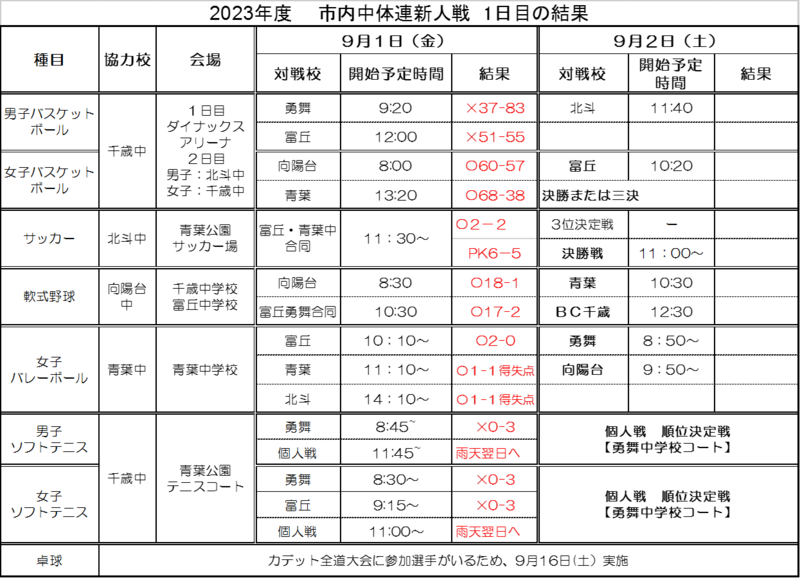

9.2Sat.中体連秋季新人戦2日目の結果

2日間にわたる公式戦、お疲れ様でした。自分たちがステージ上がる、緊張感、喜び、怖さ、色々なものを感じたのではないでしょうか。どの種目も、いい顔をして試合に集中し、ねばり強くチャレンジする姿勢に、気迫が感じられました。「成果と課題を整理し、次につなげる・・・」が、新人戦の大きなねらいです。個人として、チームとして、更なる飛躍に期待します。

9.1Fri.中体連秋季新人戦1日目の結果

1日目は、昼前後から雨脚が強くなり大変でしたが、テニスの個人戦、順位決定戦を明日2日(土)に勇舞中学校で開催することになり、その他の種目は、予定通りの2日目となります。

新チーム初の公式戦なので「成果と課題をはっきりさせ、次への指針となる大会に・・」と壮行会でも話していましたが、どの種目も、ねばり強く、チーム一丸となって、競技の打ち込んでいました。

サッカーは、何年ぶりの決勝進出でしょうか・・2-0から後半追いつき2-2で延長。決着がもつれた、PK戦は実に9名。6-5でPK戦を制し、決勝進出。

野球は、大会間近、幾通りもの走塁練習に励む姿が見れましたが、足で対戦相手を翻弄。守る、攻めるはまだまだ新人ですが、走れることに今後の期待が膨らみます。

バスケットボールは、男女ともに、練習してきたことが、少しずつ身についてきたのではないでしょうか。「少年団でバリバリ・・」という選手ばかりではないので、夢と高い志を持ち、愚直にディフェンスを頑張り、走り勝つ!!女子は、1年生の力を借りても、本当に選手が少ない中で、一から練習してきた技術、チーム力が着実についてきています。

バレーボールは、「笑顔でプレーする」ことが徹底されていて、ベンチを含め、自分たちの流れを引き寄せている感じがしました。バレーボールは、「流れ・・」のスポーツなので、連続ミスを断ち切る、切り替え良く、声を絶やさないコミュニケーション、声をかけカバーしあう・・笑顔を大切にしながら、ねばり強くそうしたことが確実にできるチームは強くなります・・。

2日目の『個の輝きと集団の躍動』に期待します。

8.29Tue.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業21

やっと朝夕の気温が下がり、秋めいてきましたが、日中の気温は残暑が続いています。高温多湿が続く疲れや、朝晩と日中の寒暖差、祭典や人込みでの罹患等、季節の変わり目に、いつも以上に体調管理の重要性が高くなっていると思います。3年生は進路選択や定期・学力テスト、1,2年生は、新人戦に、定期テストと、学びの秋、スポーツ・文化の秋に入ってきます。諸活動と自らの主体的な学びを充実させましょう。

(写真は、左から、花壇ボランティアのがんばりできれいに咲いた円形花壇、1年生棟の風を教室に送り込む工夫、前期期末テストに向け、増えてきた家庭学習ノートの提出とタブレット充電庫)

1年生の英語では、「私は〇〇です」という、自分のことを自己表現するスピーチ練習やスピーチテストを行っていました。同じく1年生の国語では、「魅力的なスピーチをするために」という単元で、短いながらも、工夫ある自己紹介スピーチの授業を行っていました。「スピーチの目的と自分の伝えたいこと、聞き手を想定する、自分の体験や具体を入れる、声の大きさはもちろん、視線や表情、聞き手を巻き込む呼びかけ」等々、確かに授業でそうしたことを学習した後に行っているショートスピーチは、どれも魅力的で、何に興味をもっていて、どんなふうに打ち込んでいるかが、とてもよく伝わって魅力的なスピーチになっていました。

やはり、国語でも、英語でも、まずは、自分の事や、自分の考え、意見等を、アウトプットする習慣づけが、「自ら考え、判断し、豊かに表現する、思考力・判断力・表現力の育成」につながっていると感じます。さらに、個からアウトプットされた表現が、集団での対話、キャッチボールから、集団の中で練り合い、また新たな発想やアイディア、最適解の創造につながっていくような学びが、「生徒達が主人公」の授業であり、「自立的学習者として、自ら学び取っていく」姿なのでは・・と、『変化の激しい時代に対応できる思考力・判断力・表現力の育成』が重要と言われる昨今の「新たな学びの姿」であり、こうした単元の授業スタイルを大切にしてほしいと感じます。

堂々と自分の考えを声に抑揚をつけて表現する姿は、立派な表現者でした。「こうしたスピーチは、周囲にも内容が入りやすいんだな・・」と感心させられました。

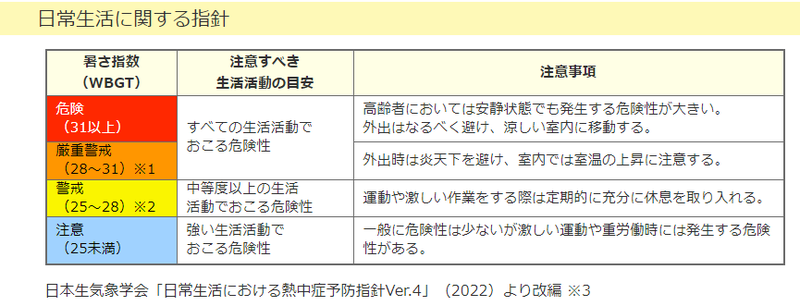

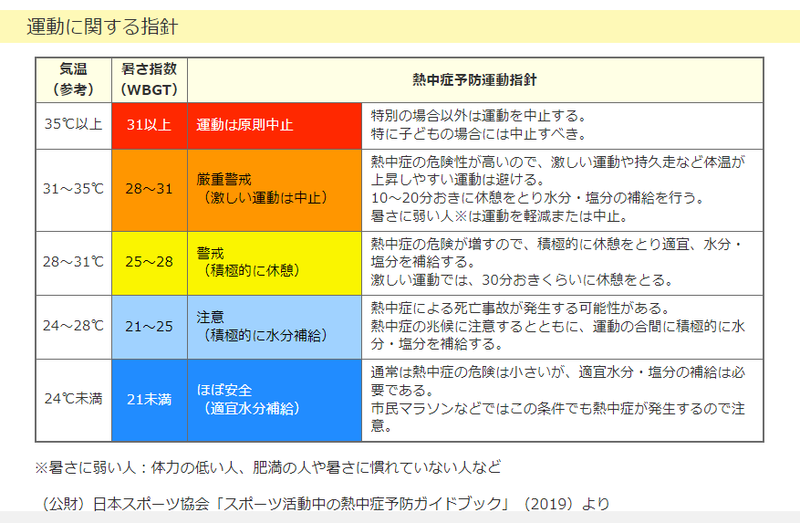

8.25Fri.経験したことのない暑さの中で・・

新人戦延期に伴い、今週の締めくくりは、午前授業(給食なし)。3年生は、当初、予定されていなかった登校日でしたが、この酷暑の中、よくがんばっていました。屋外の授業や体育時の激しい運動が特に心配されるのですが、実は、熱中症の多くは、室内で起きることも少なくありません。教科担任の先生が、クーリングタイムを設けながら、廊下や水飲みタイムをとったりといった工夫、健康観察、等々、暑さの中でも、笑顔で、「大丈夫です」とほほ笑む様子に癒されます。教室内が、オレンジの「厳重警戒」から赤の「危険な暑さ」になる時間帯が、25日、今日で言うと10:30位でした。教室の温度は、一時、35度前後。明らかに、北海道の今までの残暑とは違うこと、長く継続すること、が今年だけのものとは思えないため、夏季休業の日程や教室の暑さ対策(高額になるのでそう簡単にはいかないものの)、エアコン設置等々、気候変動についても対策を講じつつ、地球温暖化対策やSDGs、脱炭素社会、等にも向き合っていかなければと考えています。

以下のような、暑さ指数の算出をもとに、道や市町村から通知が出て、各校でも対処していくというかたちなので、以下の環境省の暑さ指数について参考にしてください。

1.日常生活に関する指針

2.運動に関する指針

3、「熱中症」の恐ろしさ

熱中症は、わかりやすく言うと、『体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かくなったりして、体温の上昇やめまい、けいれん、頭痛などのさまざまな症状を起こす病気』のこと。水分だけでなく、塩分やミネラルが(体温を下げるために使われ)欠乏することによって、起こる危険な状況です。意識的に水分や塩分を接種しておかないと、自覚症状なく、突然、からだの不調が起こることも多いので、こうした暑さ・湿度に慣れていない、北海道民にとっては、これから、もっと気をつけていく必要があると思われます。

スポーツ中、「足がつった!!」と転げまわるような痛みを感じることが経験上あるかもしれません。これも、水分、塩分、クエン酸の欠乏による、熱中症に近い症状といえます。

4、予防

長時間気温の高い環境にいることにより、体温調節の機能が乱れ、体内の水分やナトリウム(塩分)のバランスが崩れてしまう現象が熱中症なので。それらを、意識的に補給することが一番。水分・水分と水の事ばかり気が行きがちですが、そうではなく。

①クエン酸は、熱中症対策に不可欠なナトリウムなどのミネラルの吸収をサポートする効果があるので、脱水症状の予防にはクエン酸を含む飲料水で水分補給をすると効果てきめん。

➁クエン酸を含む食べ物は、梅干し・レモン・グレープフルーツ・キウイ・パイナップル・酢等。一昔前は、ビタミンの補給も疲労回復につながるので、スポーツ時、「はちみつレモン」等を良く食べていました(レモンをスライスしてはちみつにつける)。

⓷塩分補給や疲労回復に効果的な食べ物

例えば、塩分ミネラルが豊富なのは塩昆布、塩分ミネラルが豊富で疲労回復にもなると言われる梅干し、酢は健康飲料として良く市販されていますが、疲労回復効果もあるそうです。浅漬けは野菜の水分と適度な塩分を補給するのに効果的。

スポーツ選手や日常生活の中で、危険な暑さに負けないために、参考にしてみてください。

5.25日(金)の授業の様子から・・

①集中して美術の「レタリング」に取り組んでいました。

➁理科 「せきつい動物・無せきつい動物」この暑さで実験も大変。さかなの解剖には、生ものでない「にぼし」を解剖していました。

8.24Thu.新人戦壮行会

熱中症対策もあり、3年生は教室でのリモート配信、1,2年生と出場選手は体育館での壮行会としました。吹奏楽部の力強い演奏に緊張感を持って行進する新人チーム。初々しさの中にも、力強い決意と、周囲への感謝の気持ちを述べる主将たちのキャプテンシーに、秋季大会での大いなる活躍が期待されました。壮行会では、校長より次のような挨拶とともに、熱中症警戒の関係から、緊急的な新人戦日程の変更について選手たちにも知らせ、「今こそ!といったん燃え上がった闘志を、一旦クールダウンして、心と身体を再調整し、新人戦に臨んんでほしい」と話しました。

新人戦を前に 校長 金森 直人

まず、テレビ越しに応援してくれている3年生。この夏のチャレンジ、スポーツ・音楽・文化、自分の専門・得意分野での全道・全国での活躍に敬意を表し、心から拍手を贈ります。森本さんの全中水泳での第8位、矢部さんの「少年の主張」石狩大会での最優秀賞受賞と9月の全道大会参加、壮行会の入場行進で力強い演奏を披露してくれた吹奏楽部の北海道吹奏楽コンクールにおける金賞受賞、その一部を生徒玄関のパネルで紹介しましたが、体育系・文科系の部や個人が、大きな舞台で表現力を発揮する姿に学校・家庭・地域が感動と勇気をもらいました。

さて、いよいよ、新人戦。そんな3年生に引っ張ってもらっていた1.2年が、主役の公式戦です。チームとしての大会への参加の仕方、準備、試合、クーリングダウン・・・そのすべてが、主将を中心としたチーム力にゆだねられています。新人戦の目的は、これまでの成果と課題を明らかにし、次につなげること。3年生も皆さんの活躍を心から応援しています。(以下、新人戦延期と心と身体の再調整について話しています)

8.23Wed.「自分を大切にする教室」

全校生徒で、「自分の命を大切にすること」や「自分の気持ちに気づき、いやな気持ちに対処すること」について、考えを深め、学級内で意見交流しました。マインド・プロファイリングについて学んだり、「気持ち、感情」やその変化、それを表す「ことば、表現」、「気持ちの変化・切りかえの仕方」等について考え、話し合うことができました。

8.22Tue.「読書を楽しむことの大切さ」

「少年の主張」北海道大会9月8日(金)でも「自分らしく・・」、発表がんばってきてください。「少年の主張」石狩大会で最優秀賞を受賞した矢部さんの主張を(新聞報道もされていることから)皆さんにもご紹介いたします。

①石狩大会の好評では、次のように評価されました。

小さい頃から母に連れられ図書館に行き、読書好きになった経験から、読書習慣と読解力について様々な視点から論を展開しています。PISA調査の結果や江戸時代の娯楽である読書が近代化に与えた影響等、根拠となる考察が発表に説得力を持たせています。さらにAIの進展にも、言葉の豊かな世界や言葉に現れる複雑な感情の読み取り等、人間にしかできないことがあると、とても印象的な表現となっています。「論語」を引用して「それを好むものはそれを楽しむものにはかなわない」と、「読書の喜び」を感じてくれる人を増やしたいという熱意が伝わる発表でした。

➁主張内容

読書を通じて視野を広げ、教養や知識、読解力を身に付ける重要性を主張しました。読書と読解力の相関関係に触れながら、多くの人が読書を楽しむことが大切であると実感。「読書の喜びを感じてくれる人が一人でも増えることを願っている」と訴えています。【北海道通信社 記事より】

⓷主張「読書を『楽しむ』ことの大切さ」 千歳市立千歳中学校 矢部優実

『へいわのうた』。これは私が生まれてから初めて好きになった本の名前です。私の母は、私が小さな頃からよく図書館に連れて行ってくれました。そのおかげで、私は今も本を読むことが大好きです。読書は視野を広げたり、教養や知識を身に付けたりすることができるとても素晴らしいものです。

しかし、最近、読書をしない人が増えていることが社会で問題になっています。日本を含む72の国で行われている国際学力到達度調査(PISA)によると、文章を正確に読み取る力である読解力について、日本は低下傾向にあるそうです。また、PISAでは、読書が習慣になっている人の方が、得点は高い傾向にありました。このことから、読書と読解力には、深い関わりがあることが分かります。

私は、読解力は人間にとって最も必要な力だと思っています。なぜなら、読解力を身に付けることができるのは人間だけであり、読解力のすごさを知っているのも、人間だけだからです。実は、今から300年ほど前の日本人はとても読解力が高かったと言われています。その理由は、当時の日本人は非常に読書好きだったからです。江戸時代の日本人にとって、読書は一番の娯楽でした。たくさんの本を読んでいれば、当然読解力や思考力は高まっていきます。そして、読書によって培われた力が「明治維新」で発揮されます。日本人が身に付けた読解力や思考力のおかげで、日本は奇跡と呼ばれるスピードで近代化に成功しました。

このような歴史から、読解力は人間にとってとても大切な働きをしてくれることが分かります。さらに、読解力が役立つのは江戸時代だけではありません。AI時代と呼ばれている現代にも、読解力はとても重要な力です。AIの発達によって、今後、人間の職業がAIに代替されることが懸念されています。しかし、AIは読解力という力を身に付けることができません。言葉が生み出す豊かな世界や、言葉に表れる複雑な感情を読み取ることなどは、人間にしかできないことです。AIの発達がどれだけ進んでも、人間にしか担うことのできない仕事が必ずあります。つまり、読解力はどんな時でも、私たちにとって必要な力なのです。

そして、その読解力を付けるためには、読書が一番の方法です。私は、読書をする人が増えれば読解力が高い人を増やすこともできると考えています。そのためには、読書をする人を増やすことが必要です。では、読書をする人を増やすには、どうすれば良いのでしょうか?

「之を知る者は、之を好む者に如かず。之を好む者は、之を楽しむ者に如かず」。中国の有名な書物「論語」に出てくる言葉です。ある物事に対して、それを知る者は、それを好む者にはかなわない。それを好む者は、それを楽しむ者にはかなわないという意味です。私は、これは読書に向かう時の姿勢にも言えることだと思います。読書を楽しむことができれば、読書量が増え、読解力や思考力などの力は身に付いていきます。私は、読書をする人を増やすには、読書を「楽しい」と思う人を増やすことが大切だと思っています。

長い文章を読むことに抵抗がある人は、漫画や雑誌など、読みやすいものから入るのも一つの方法です。まずは、写真や絵が多くても楽しいと思えるものを手に取るべきです。読書は何歳から始めても遅いということはありません。これから、私が幼い時に感じた本からの感動を多くの人に伝えたい。そして、読書の喜びを感じてくれる人が一人でも増えることを願っています。

8.22Tue.前期後半のスタート

立秋を過ぎ、暦の上では秋というのに、連日の高温多湿。登下校時のハーフパンツ、短パンでの登下校や水筒持参での常時水分補給、教室気温の上昇を抑える手立てと、様々、先生たちも工夫しているのですが、「経験したことのない・・」が連日続いています。そんな暑い夏に、北海道吹奏楽コンクールでの金賞受賞、全道・全国中体連での活躍、全中水泳での200m背泳ぎ8位、「少年の主張」石狩大会での最優秀賞等、自己の可能性が開花し、夢や目標を持って努力してきたことが、大きな成果となって出始めていることに、私たち大人まで勇気や感動をもらっています。

1、「ともに学び合い、自分たちで問題解決を行う力」を育む

30度越えの学校生活にも、体調を崩したり、弱音を吐くことなく、諸活動に意欲的に(自分事として)取り組む姿に前期後半の学びと成長に大いに期待しています。「変化の激しい社会に、生涯にわたって自ら学び続ける人」を育てる学習指導要領の求める「生きる力」の育成の柱は、「主体性」。不易と流行ではないですが、昔も今も、「主体的に・・、心豊かに・・、ねばり強く挑戦」という人材育成の柱には大きな違いはありません。自ら考え、行動することで、自己決定力や自己責任感が育まれ、学校や地域社会が協力して、子どもの主体的な学びを支援することで、より教育効果は上がるはず。子どもたちが、自分の学びについて考え、自己評価したり、子ども同士で意見を交換し合う場を設けることで、ともに学び合い、自分たちで問題解決を行う力を育むことができると考えています。

2、キーワードは、「主体性」を育む

「主体性を育む」ために、「自己表現、積極的な行動、自己決定力」の多様な場をつくっていくことが、学校教育においても大切な時代と考えています。そうした意味で、「教える授業」から「学び方を教える授業」へと先生たちも授業改革を進めていますし、子ども目線で言うと、「教わる学習」から(自立的学習者として)「学び方を学ぶ」学習への転換が必要になってきます。自己の持っている可能性を開花させ、学習にスポーツに音楽に、「目標を持って主体的に努力する(しかも協働の中で・・)」ことで、個性が輝き、集団が躍動する前期後半、後期へと子どもたちの学びと成長に大いに期待しています。

3、夏休み中の出来事から(全中水泳・吹奏楽コンクール結果等は掲載済)

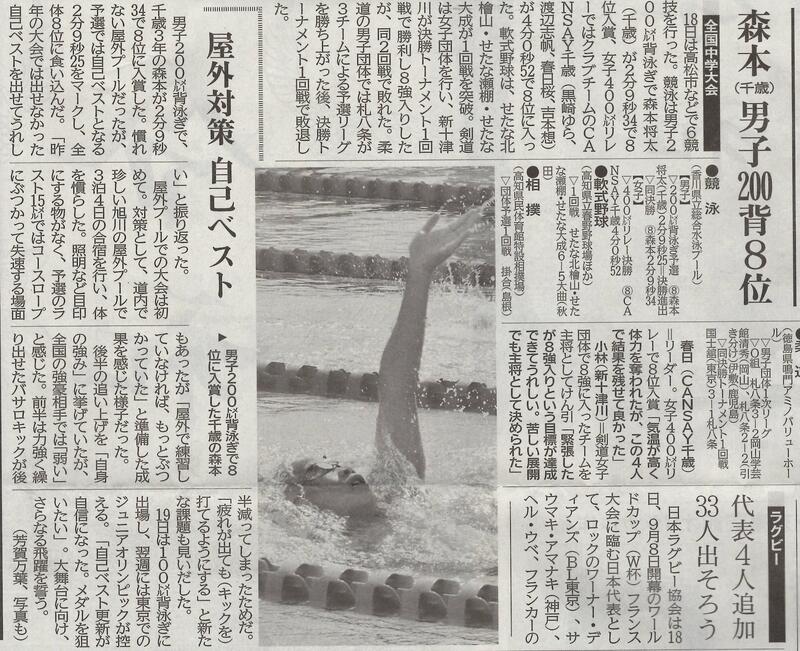

8.19Sat.全中水泳【北海道新聞掲載記事】

「北海道新聞8月19日掲載」 北海道新聞社許諾D2308-2408-00026982

(※写真は共同通信社提供)

8.19Sat.第63回全国中学校 水泳競技大会の結果

第63回全国中学校 水泳競技大会(香川県立総合水泳プール)は最終日。森本将太さんは2種目目、男子100m背泳ぎに出場し、1:00.65という記録で、全国18位。全日程を終了しました。

男子200m背泳ぎ 入賞 第 8 位 記録 2:09.34 (優勝者の記録 2:04.98)

男子100m背泳ぎ 第18 位 記録 1:00.65 (優勝者の記録 57.31)

猛暑の続く四国、香川大会。全国の舞台で、この世代の日本のトップレースに参戦してきた経験は、自分の競技人生やスポーツ、学び、生き方にとても大きな刺激と影響を与えるものだったのではないでしょうか。トップへのチャレンジは、誰にでも与えられるものではありません。これまでの努力と練習の日々やサポートしてくれる家族やチームの支えがあってのこの貴重なチャレンジです。素晴らしい結果に拍手を送ると共に、これからの一層の活躍に期待しています。3日間、お疲れ様でした。

8.18Fri.第63回 全国中学校 水泳競技大会 速報

香川県立総合水泳プールで開催されている、第63回全国中学校 水泳競技大会に、本校3年生、森本将太さんが参加しています。今日は、男子200m背泳ぎに出場し予選、2:09.25で決勝進出。決勝では、第8位という立派な成績を収めました。おそらく、明日は男子100m背泳ぎです。健闘に期待します。

8.4Fri.NHK全国学校音楽コンクール道央地区大会

NHK全国学校音楽コンクール道央地区大会が、カナモトホール(札幌市民ホール)で開催され、本校合唱部が参加し、奨励賞を受賞しました。コロナ禍の3年間、コンクールには出場経験のない合唱部は、6名という少人数ながら、Nコンへの出場を決意。課題曲である「Chessboard」にも取り組み、千歳市内のコンクールや今回Nコンで金賞を受賞し全道大会に出場する青葉中学校とも、合同練習をさせてもらったりしました。その成果があり、緊張感のあるNコンのステージで、少人数とは言え、美しいハーモニーを響かせていました。合唱部のチャレンジにエールを送ると共に、さらなる向上に期待しています。

課題曲 Chessboard 自由曲 虹

8.3Thu.全日本吹奏楽コンクール北海道予選札幌地区大会「金賞」

全日本吹奏楽コンクール北海道予選札幌地区大会【C編成】が8月3日(木)Kitaraで開催され、本校吹奏楽部が「金賞」を受賞しました。56校の出場校の中で金賞を受賞した学校が19校。さらにその中から6校のみ、北海道大会への出場権を得ることから、期待がかかりましたが、八軒中学校・北都中学校・米里中学校・清田中学校・山鼻中学校・屯田中央中学校が全道出場の代表権を得ました。

しかしながら、日々の練習の継続や様々な演奏機会を通じて、着実に自分たちらしい曲作りと演奏を追究してきた吹奏楽部。指導スタッフや家庭・地域の協力も実に大きなものがあり、表情ある演奏ができるバンドに育ってきたことを実感します。そうした様々な人たちのちの支えも力に素晴らしい演奏ができ、思い切り千中サウンドを表現できたことを忘れないでください。

演奏曲「呪文と踊り」。美しいフルートの音色から静かにスタートした演奏は、徐々に様々な楽器・パートの良さを活かしたキレとメリハリのある音が重なっていきます。それぞれのパートの出番・見せ所(聴かせ・響かせ所)を意識した音色の調和は、力強さと表情を持っていました。自信に満ちた魅力ある演奏がホールに響き、賞賛の大きな拍手を得ることができました。「ああ、観客を巻き込む、演奏をやりきったこの充実感や達成感・・・たまんないなー」という感覚を覚えました。さらなる発表会、演奏会で、個もバンドも「音、音の調和、曲づくり、表現・・」にさらに磨きをかけて欲しいと思います。「金賞」おめでとうございます。

7.31Mon.全道大会の結果【体操競技・剣道大会】

第54回北海道中学校体操競技・新体操大会【7月27日~30日札幌市南区体育館】

3年生の武田伊馳さんが個人総合第14位という結果でした。器具や施設のこともあり、技能の習得や練習時間の確保、大会への参加・・様々な関係者や家族、仲間の支えがあっての全道14位、立派です。貴重な経験や克服的精神力を進路実現やこれからの競技生活に活かして下さい。お疲れ様でした。

| ゆ か | あん馬 | 跳 馬 | 鉄棒 | 個人総合 | |||||

| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 合計 | 順位 |

|

11.350 |

9 | 8.700 | 16 | 11.250 | 16 | 9.900 | 11 | 41.200 | 14 |

第44回北海道中学校剣道大会【7月29日~30日稚内市総合体育館】

2年生の鈴木朱音さんが出場しました。3回戦では、延長戦25分を戦い、惜しくも敗退。ベスト16という結果に終わりました。2年生ながら2年連続で、全道大会に挑んだ経験は、とても大きなものがあります。まだまだ、先輩達に支えられ、大会でも成果を発揮しつつある2年生。今度は、団体戦でも、個人戦でも、みんなを引っ張っていく番です。「心・技・体」の更なる鍛錬と成長に期待しています。お疲れ様でした。

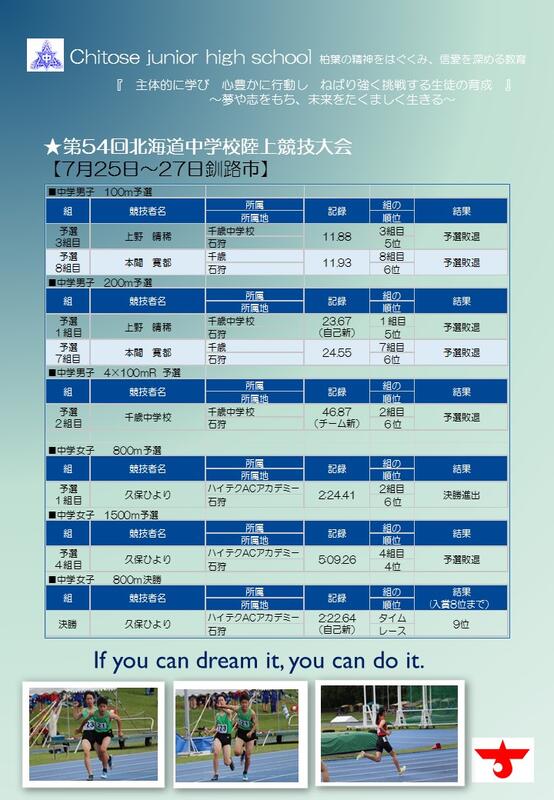

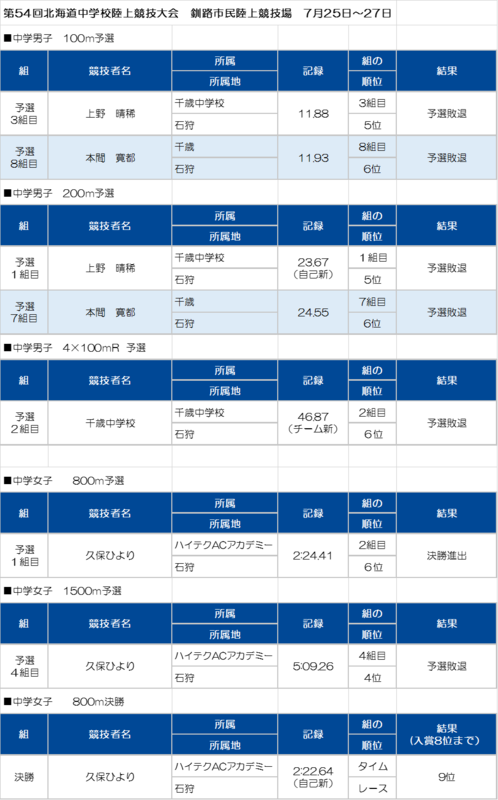

6.27Thu.第54回北海道中学校陸上競技大会

7月25日~27日に釧路市民陸上競技場で開催された『第54回北海道中学校陸上競技大会』の結果をお知らせします。男子100m・200mに出場した上野・本間両選手は、惜しくも予選敗退。上野さんは、200mで自己新を出しています。男子4×100mRでは、予選でチーム新のタイムながらも予選敗退。ハイテクACアカデミーの久保さんは、女子1500mでは予選敗退となりましたが、女子800m決勝への進出。最終日27日のレースでは、

1日目、2日目の競技場の気温は35度ときいています。そんな中、北海道大会の場で、自己新記録を出す等、持てる力を充分に発揮してチャレンジしたみなさんに敬意を表します。本当にお疲れ様でした。

写真は、左:釧路市民陸上競技場・中 右:管内中体連陸上リレー競技より

7.26Wed.暑い夏に「夢や目標を持って・・」

夏のインターハイは北海道開催。様々な種目で、熱戦が繰り広げられています。高校野球の準決・決勝がエスコンフィールドで開催されたり、千歳の日本航空高校が、全国大会の大舞台で活躍したり・・・。中体連も真っ盛りで、水泳全中への出場権を得たことをお知らせしましたが、釧路では、陸上部が全道中体連に挑んでいます。30度を超える今年一番の猛暑の中、コンディショニングに十分注意し、持てる力を存分に発揮してほしいと思っています。

1、「夢や目標を持って・・」ひたむきな努力の美しさ・価値

さて、スポーツや音楽の華々しい一面が、やはり見るものに感動を与えますが、私自身は、その華々しい活躍・躍動に至るまでの、「目標を持った、ねばり強い、継続的な努力」が、人の人生において最も価値あるものと考えています。おそらくは、そうした物事に打ち込むうえでの、目標設定・努力の継続・工夫や調整・メンタルといったものが、後々の個性や人柄、働き方や余暇の楽しみ方・・・といったものを ” かたちづくる ”とも思っています。

美術部は、文化祭や卒業期に使用するステージバックづくりに取り組み始めました。もちろん、自分の興味のあるコンクールへの出品作品の制作にも取り組んでいるでしょう。ステージバックは、部員みんなで取り組む共同制作の意味合いがあるのではないでしょうか・・

北海道吹奏楽コンクールを控えた吹奏楽部は、一音一音、部分部分の表現方法にまでこだわり、楽器パートごとに曲作りに余念がありません。あるパートは、部員が相互に、あるパートは大学生や社会人に講師をお願いして真剣そのもの・・その他に「合奏」の合わせで、曲想をつける訳ですから、運動部に負けづ劣らず、時間と努力も要するもの・・

2、部活動地域移行に想う・・

上記の様な泥臭い努力があって初めて、「表現者として」、華のある作品・華のあるステージに立てること、その努力にこそ、美しさ、価値があるものと思えてなりません。令和7年には、部活動を地域へ移行・・ということで、千歳市でも徐々に協議会での協議がスタートしていますが、スポーツ・文化・音楽、未来の担い手となるジュニア期の子ども達の、個性にあった様々な「表現活動」の下支えをしている、学校教職員の「○ ○ を通して人を育てる」という思いも尊重され、スポーツ・文化活動に継続して携わりたいと考える指導者には、指導に対する最低限の対価や身分保障が得られるような地域移行であってほしいと願っています。

3、「個別・最適な学び」

千歳市では、「子ども達の生活・学習習慣確立」と「学力向上」を目的に五教科のAIドリルを導入してくれました。夏季休業中持ち帰っている、クロームブックを家庭学習に有効活用し、紙ベースの勉強、デジタルドリル・・・(五感を働かせた)様々な方法で自分に合った学習習慣を確立してください。最近のデジタルドリルは、AI判定で、正誤採点やその判定結果から、苦手の類題の再提案、ペンを利用した手書き解答等々、「自分がどこがわかっていて、どこができていないか・・」自分のことを「知り」ながら、良さを伸ばし、弱点強化するには持って来いのドリルです。「得意な教科の苦手単元から・・」とか「苦手教科のよく分からない単元を重点的に・・」とか、是非、目的を持って活用してみてください。

先生用のアカウントから入ると皆さんのドリルにチャレンジして人数も分かるので、「〇〇%の生徒が使っていますよ」と、教えてくれました。水分補給、気分転換も上手にやりながら、暑い夏を乗り切ってください。

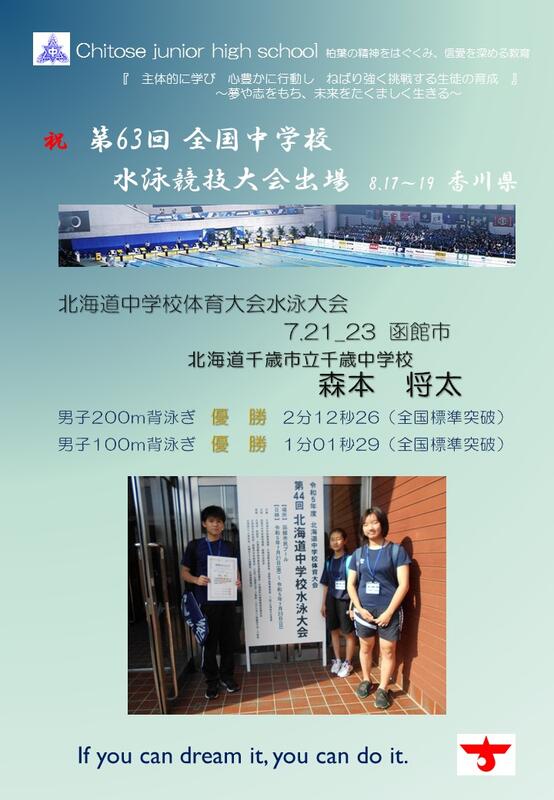

7.24Mon.祝 全中水泳

7.24Mon.北海道中学校水泳大会(函館)

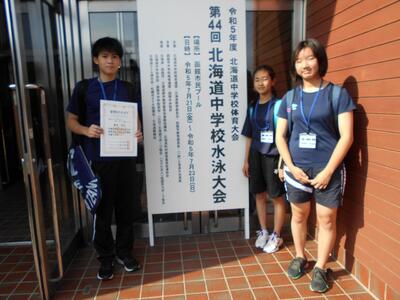

7月21日~23日函館市民プールで開催された『令和5年度北海道中学校体育大会 第44回 北海道中学校水泳大会』に出場した3年生森本将太さんが、下記のように二種目制覇、全国標準記録突破で、8月17日~19日香川県で行われる全国中体連への出場を決めました。おめでとうございます。また、女子50m・100m自由形に出場した3年生藍原さん、女子50m自由形に出場した吉成さんは、惜しくも予選敗退という結果でした。今大会の成果と課題を次のステージにつなげてください。お疲れ様でした。

男子200m背泳ぎ 優勝 2分12秒26(全国標準突破 香川全中へ)

男子100m背泳ぎ 優勝 1分01秒29(全国標準突破 香川全中へ)

7.23Sun.第21回キラキラコンサート

千歳ライオンズクラブ主催の第21回キラキラコンサートが北ガス文化ホールで開催されました。

「Liberty Intelligence Our Nation’s Safety」(自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる)の頭文字を並べたライオンズクラブのスローガン。約100年の歴史がライオンズクラブ国際協会に登録され、45,000を越えるクラブで活躍する会員は130万人以上。世界最大の「奉仕」クラブ組織です。ウクライナ戦争の周辺支援やトルコ地震の被災地支援、その地域地域の社会貢献や子どもたちの健全育成に様々な活動を行なっているのがライオンズクラブです。千歳ライオンズクラブでは、小中高生の音楽を通じた健全育成、文化振興の目的にこのキラキラコンサートを開催していただきました。コロナ禍を乗り越え、観客を入れての第21回の開催となっています。

北栄小の伝統あるスクールバンドや北陽、千歳のダイナミックな演奏、北斗中のリコーダーや富丘、勇舞の同じ中学生の特色ある演奏も見せていただきながら、千歳中学校の演奏にも磨きがかかってきました。

曲目 1、呪文と踊り 2、式典のための行進曲「栄光をたたえて」

中文連、セガサミーゴルフ大会での演奏、夏の演奏会・・・様々なステージでの多くの経験が、「表情ある演奏」に仕上がってきた印象があります。フルートの澄んだ音色、重なっていく楽器の特徴を活かした切れがあり、迫力ある演奏・・演奏に「自信」とメリハリが感じられ、楽しい演奏会でした。北海道吹奏楽コンクールにも、何よりも自分たちの音楽を表現し、楽しみ、伝統ある千歳中サウンドを聴かせて下さい。「伝わる」のは、表現者の技術や曲づくり、演奏者の想いです。夏季休業、勉強にも音楽、仲間づくりにも全力で・・

7.21Fri.夏休み前集会

7月21日(金)5時間目、夏休み前集会を体育館で実施しました。集会の前半では、生徒会を中心として各種の表彰を行いました。代表生徒が抱負を述べ、全校生徒の前で立派な発表を行うことが出来ました。その後は、委員長が夏休み中に気をつけてほしいこと等をスライドを使用して発表していました。

校長先生から(一部抜粋)

1、「自分なりの良さ・強み・個性を伸ばす」

=「目標であるゴールを設定し、計画的に努力する事が大切」

=「可能性という原石を努力という石」で磨くから光を放つ

2、安全安心、命を守る行動

=みなさんの自己管理、危機管理、自主自律の力です。

生徒の皆さん、休業中、「チャイムを鳴らすのは自分です」。

目標を持ち、ON/OFFをコントロールしながら、自律的な生活を送ってください。

「夢・目標を持ち、ねばり強く挑戦する」実り多い、長期休業となるとこを期待しています。

*1年生~3年生まで体育館に集まっての夏休み前集会。最後まで正しい姿勢で話を聞く姿が素晴らしかったです。

7.19Wed.「少年の主張」石狩地区大会

7月19日(水)令和5年度「少年の主張」石狩地区大会に本校3年生の矢部優実さんが出場し、最優秀賞を受賞しました。矢部さんは、9月8日(金)に開催される「少年の主張」北海道大会に出場します。石狩管内7市町村の中学生が、将来の生き方やキャリアデザイン、多様性が認め合える社会、挑戦することの大切さ等々のテーマで、表現力豊かに主張。どの中学生も、身の回りの出来事や、日常の気づきを出発点に、「もっとも訴えたいこと」について、理由や根拠(エビデンス)を明確にしながら論を展開。論旨の内容はもちろん、自分の主張について、しっかり、わかりやすくアウトプットする力、表現力の豊かさに驚きと感動を覚えました。

矢部さんの主張は、「読書を楽しむことの大切さ」。【講評から】小さい頃から母に連れられ図書館に行き、読書好きになった経験から、読書習慣と読解力について様々な視点から論を展開しています。PISA調査の結果や江戸時代の娯楽である読書が近代化に与えた影響等、根拠となる考察が発表に説得力を持たせています。さらにAIの進展にも、言葉の豊かな世界や言葉に現れる複雑な感情の読み取り等、人間にしかできないことがあると、とても印象的な表現となっています。「論語」を引用して「それを好むものはそれを楽しむものにはかなわない」と、「読書の喜び」を感じてくれる人を増やしたいという熱意が伝わる発表でした。

*******

矢部さんの主張にもありましたが、チャットGPT等の生成AIの活用が世界で議論されています。「自ら考え、主体的に判断し、豊かに表現する」といった力の育成が叫ばれている昨今、自分事としての気づきや考えを出発点に、感性豊かに様々な根拠となる考えから、五感に訴えかける表現力。「それはやはりAIをも凌駕するのでは・・」と感じさせられた「少年の主張」でした。矢部さんの発表の日、クラスでも、発表練習を企画してくれたと聞いています。そうしたバックアップが、当日の素晴らしい発表になったことを紹介しておきます。矢部さんの北海道大会での活躍に期待しています。

7.17Mon.フレンドリーコンサート

本校合唱部が、第36回千歳市合唱祭「フレンドリーコンサート」に出演しました。恵庭・千歳の中学校合唱部や一般の合唱団も参加してのコンサート。コロナ禍で、最も活動制限を受けた「歌う」という音楽芸術分野の活動も、5類移行に伴って、感染対策を講じながら、発表・交流の場が広がることは、本当に喜ばしいことです。

本校の合唱部は、人数も少なくなってしまい、発表・交流の場が、なかなか持てないでいる中、学校での練習にコツコツ取り組んでいました。色んな団体の発表・表現を直に体感し、自分たちの曲づくりや歌づくりに貴重な経験となりました。

現中学生が、まだ生まれたばかりの小さい頃、東日本を襲った未曽有の大災害。これまで想定されていた地震の規模を、大きく上回る巨大地震。 地震に伴い発生した大津波は、北海道から関東の太平洋沿岸へ押し寄せ、漁船、港湾施設、さらに住宅地や農地を呑み込み、大きな被害をもたらしました。 死者と行方不明者の合計は2万5,949人と言われています。12年の歳月が流れた今なお、復興は道半ば・・、原発の汚染処理水の問題も記憶に新しいところです。

合唱部が歌った「群青」という歌を知っているでしょうか?

この歌は、震災を体験した小高中学校の卒業生と当時の音楽の先生が、震災によって友人を失ってしまった悲しみや、原発事故によって(避難のため全国に・・)離ればなれになった仲間を想い、作った曲です。東日本大震災によって離ればなれになってしまった仲間を思って、つぶやいたり、書き留めた言葉を、音楽の先生が歌詞にまとめ、曲をつけた作品だそうです。

・・・・・・

「またね」と手を振るけど 明日も会えるのかな 遠ざかる 君の笑顔今でも忘れない

あの日見た夕日 あの日見た花火 いつでも君がいたね 当たり前が幸せと知った

自転車をこいで 君と行った海 鮮やかな記憶が 目を閉じれば 群青に染まる

・・・・・・

この歌が誕生した南相馬の小高中学校の校歌に「群青」という言葉があり、小高中の文化祭も「群青祭」名づけられていたそうで、小高中を象徴する言葉が題名となったようです。

きっとまた会おう あの街で会おう 僕らの約束は

消えはしない 群青の絆

心に響く合唱は、五感から心に伝わってきます。「音楽の力」ってすごいですね。

7.14Fri.1年生校外学習

7月14日(金)天候にも恵まれ、1年生の校外学習がスタートしました。今まで多くの時間をかけて準備してきた校外学習、班員たちと普段では経験できない貴重な経験から多くのことを学び、成長してくれることを期待しています。とにかく、みんなとっても良い笑顔で楽しそうに校外学習を進めています。

7.13Thu.1学年校外学習・前日集会

7月13日(木)6時間目に1学年校外学習の前日集会を行いました。集会の中では、各委員長が委員会の仕事内容を丁寧に説明していました。校外学習スローガン『全員で 決まりを守って さぁ、楽習』を掲げて全員が自分たちで計画した内容を自主・自律的に学ぶことを期待しています。さぁ、みんなで決まりを守って楽しい校外学習になるようにしていきましょう。