学校行事

3.23Thu. 新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方

3月20日付けで、4月1日(土)~5月7日(日)にかけての新型コロナウイルス感染症対策としての「マスク着用の考え方の見直し」について、国・道の対処方針を受けた千歳市の通知が出ました。これを受けて本校でも、新学期以降の対処について以下のようにしています。「感染リスクが比較的高い学習活動」では、対面時の距離の確保や効果的な換気等、配慮すべき部分が多いことも、「学校」という(密になりやすく対面しての活発なコミュニケーションを生活や学びの中核とする)特性上、まだまだ気を抜けない部分がありますが、さらに一歩進んだWithコロナの生活と教育活動の一層の充実に努めていく所存です。子どもたちの個性が輝き、笑顔があふれ、協働と豊かなコミュニケーションから未来の担い手となる人材を育てていきたいと考えています。

*********

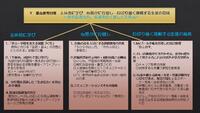

新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について

1.マスク着用の考え方の見直しについて

①対象範囲 4月1日(土)~5月7日(日)

➁学校教育活動において、児童生徒及び教職員に対し、マスクの着用を求めないことを基本とします。

③校外での学習においてマスク着用が推奨される場面(医療機関や高齢者施設等)においては、着用を推奨します。

2、濃厚接触者の待機日数の縮減について

①4月1日以降、濃厚接触者・感染の可能性があるとリストアップされた場合は、すべての教育活動において、2日目及び3日目の検査により陰性が確認された場合は、3日目から参加可能とします。ただし、検査を行わない場合は、これまで通り感染者との最終接触日(もしくは感染者の発症日)を0日目として、翌日から5日間自宅待機、6日目から登校可能です。

【千歳市の接触者のリストアップの基準も見直され、感染者の発症日の2日前から最終登校日の間の登校日を調査対象期間とし、距離(目安として1m)、時間(15分以上)を踏まえ、感染者と飲食や会話等の接触があった児童・生徒・教職員をリストアップする。となっています。】

3、その他

①本人に発熱等かぜ症状がある場合は、これまで同様、登校を控えるようお願いします。

➁入学式の実施について変更点は、在校生並びに現在小学校6年生のご家庭に配布しています。

③5月8日(月)以降の学校教育活動においては、後日、委員会通知がありましたお知らせします。

北海道教育委員会からの通知を掲載します

3.22Wed.2年生球技大会開催!

3月22日(水)に2年生の球技大会を実施しました。バスケットボールとミニバレー、その後ドッチビー、学年合唱と盛りだくさんの内容で球技大会を開催しました。終始、楽しそうな笑顔で球技大会を終えたこと、保体委員が企画したことに対して、みんなで協力する姿が素晴らしかったです。今度は、修学旅行が新年度4月にあります。修学旅行でも楽しい思い出がたくさんつくれることを期待しています。

3.20Mon.1年生球技大会開催!

3月20日(月)1年生の球技大会を実施しました。保体委員が中心となり企画・運営を行いました。終始、楽しそうな表情でドッチボールを行っていたのが印象的です。大きな怪我なく実施できたこと、みんなで保体委員が企画したものを楽しもうとする姿勢が素晴らしかったです。保体委員は審判や結果の記入、開閉会式など多くの仕事を積極的に頑張りました。

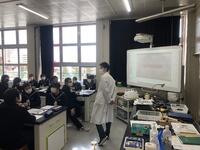

3.17Fri. 学ぶ意欲の向上とわかる授業22

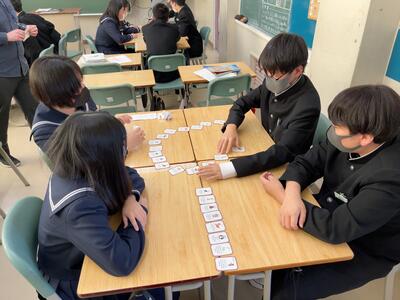

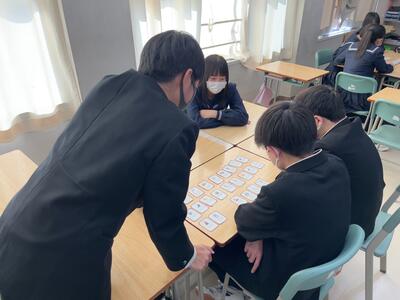

1、英語科における「表現力」

2年生の英語では、様々なゲームを活用したり、コミュニケーション活動を大切にすることで、伝える・伝わる表現力豊かな授業が行われていました。1年生の英語では、「他己紹介」でしょうか。自分の友達のことを紹介する英作文をつくり、学級の中でプレゼンしていました。自己紹介や他己紹介など、自分のこと、自分の意見や考えについて表現し伝える力は、英語科で、もっとも身につけたい力です。

空の玄関口千歳市で育つ皆さんとって、「国、文化、言語等、多様な他者とコミュニケーションをとりながら、互いのことを理解し協働し合う」意味でも、語学力は、増々需要が高まります。自分の将来や身の回りのこと、住む街や日本のこと、意見や考えを「豊かに表現できる語学力」、生きた英語力を伸ばしていきましょう。

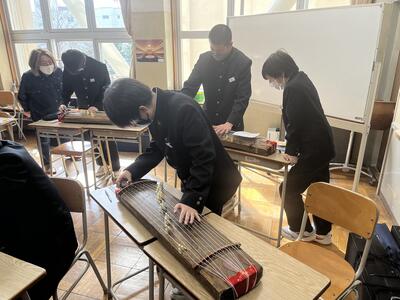

2、音楽科 和楽器「箏」

中学校の音楽科では、3年間を通じて1種類以上の和楽器の器楽演奏(表現活動)を行い、我が国や郷土の伝統音楽のよさを味わうことができるよう工夫することとなっています。

コロナ禍、箏の講師の先生に来ていただく関係もあり、実施について難しさがありましたが、今年に入ってから、「箏」の授業を行うことができました。十分な時間はかけられなかったものの、基本奏法や楽譜の読み方、「平調子」といわれる音階の特徴等についても学びました。授業の後半には、「さくら」の合奏が校舎に響き、「伝統音楽の美しさ」や「平調子のちょっと寂しく、もの悲しい風情」を感じる音階と演奏を楽しむことができました。指導に入っていただいた多くの箏の先生方、ありがとうございました。

3.11Sat. 第76回卒業証書授与式 終了

12年前、3月11日、巨大地震と津波、原発事故、東日本大震災が世界を震撼させました。限りない可能性に夢を膨らませ、まさに卒業式を目前に控えた多くの小中学生や子ども達、地域に生きる尊い多くの命が奪われ、自分や自分の大切な人が一瞬のうちに津波にのまれる光景は、多くの人の心にも深い傷跡を残した悲しい出来事でした。そこからの復興を目指し、地元の人々、日本中、世界中の人々が、たゆまぬ努力を重ね、今なお、復興への道半ばなのかもしれません。

以来、地域コミュニティーの大切さや、真の安心・安全、「自助・共助・公助と備えることの大切さ」・・・生きることや私たちの生活に多くの教訓と変化をもたらしています。

東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、そのご家族や被災された方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。

雪解けも進む本日3月11日(土)、新型コロナのパンデミックにより、実に三年ぶりとなる、保護者も招いての卒業式を挙行いたしました。変化の激しい社会を、コミュニケーション力と協働を大切に、それぞれの道を歩んでほしいと願っています。

式 辞

義務教育九年間を修了し、今、凛とした姿で、未来を見すえる178名の卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。保護者の皆様、ご臨席はかないませんでしたが地域の皆様、コロナ禍にも大きな愛で、子どもたちの成長と自己実現を支えていただきました。これまでの深い愛情と、尊いご労苦に心から敬意を表します。

卒業生の皆さん、笑顔で微笑みかける、素直で、心優しいひとがら・・、ゴールを設定し、実現に向け努力を惜しまないひたむきさが、皆さんの強みです。「身につけるべき力」は、まだまだ備わっていませんが、「目標を持つ人」「努力の大切さを知っている人」は、「学び続ける強さ」を持っています。進む道はそれぞれですが、そんなみなさんの笑顔で学び続ける強さが、個性豊かな一人一人の道を明るく照らしてくれるはずです。

旅立つ三年生へ、期待を込めて二つの話をします。

一つ目、生徒会テーマ「夢絃~夢へと紡ぐ糸~」には、一人一人の個性の糸を紡ぎ合わせ、互いが認めあえる学校をという願いが込められていました。世界に目を向けると悲惨な戦争が止まりません。多様性を認め、協働しあうことでしか、解決が難しいことが多い時代です。「コミュニケーション力、協働する力」を磨いてください。

二つ目、皆さんは空の玄関口千歳市で育ちました。国際化、情報化、SDGsに向き合っていかなければなりません。Think globally Act Locally 地球規模で考える視野と足元からの行動を大切にする姿勢を身につけてください。千歳市は、今年2月に2050年、ゼロカーボンシティ実現を宣言しました。

二つのことを話しましたが、「コミュニケーション力と協働する力」「地球規模で考え行動は足元から」この姿勢を大切に、自分らしい道を歩んでいってほしいと願っています。

結びになりますが、人間は「天才型と努力型」の二種類に分類される等と言われます。しかし、「努力の大切さを知っている人こそ真の天才」です。また、「努力は成功を約束する」ものではありませんが、「確かな成長を約束してくれます」卒業生のみなさんが、素直な心で、「努力の大切さ」を追究してきた、この先の未来が、輝きに満ちたものになることを願い、式辞といたします。

3.10Fri. 明日は卒業式

いよいよ卒業式を迎える3年生も、式の練習を重ねるごとに立ち姿、式に臨む姿勢まで、凛としてきました。明日の卒業式が、義務教育9年間を修了する15の春、未来への一歩を踏み出す門出となる式となるよう願ってやみません。

生徒会誌「柏葉」に寄せた原稿を卒業生に送ります。

「夢や志を持ち、未来をたくましく生きる」

学校長 金森直人

今年度の千歳中学校の重点目標を「主体的に学び、心豊かに行動し、最後までやり切る生徒の育成」としました。未来の担い手となる皆さんに、一人一人が個性を輝かせ、協働から学級・チームが躍動し、「夢や志をもち、未来をたくましく生きる」人に育ってほしいとの願いです。

3年に及ぶ感染症のパンデミック、温暖化、Society 5.0に象徴される社会の大きな変革等、かつて経験したことのない変化の激しい世の中です。そんな未来をたくましく生きていくために、「知識や情報を知っているだけではなく、様々な情報を取捨選択して、思考し、判断し、表現する力」をつけなければなりません。しかも、「多様な他者と豊かなコミュニケーションで協働しながら、新しいものを創造する力」が不可欠な未来なのです。

みなさんの強みは、素直で仲間を大切にする優しい心。そして、困難な状況でも、常に前向きに学習・体育大会・文化祭・委員会や部活動を見事にやり切りました。「素直さ、ひたむきな努力、コミュニケーション力、協働する力」は、未来をたくましく生きる原動力です。

AIが進化し、ICT・IoTの時代が到来するからこそ、「自他を尊重し、多様な他者と笑顔でつながるコミュニケーション能力」を大切に、更なる飛躍に期待しています。

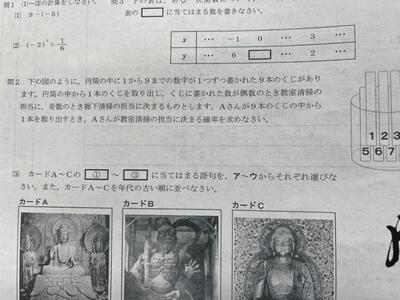

3.10Fri. 公立入試問題から考える 2年生通信より

〇2年生あるクラスの学級通信から・・

1年後の自己実現に向け、公立高校入試問題の傾向から、「あなたの番」に挑もうとする2年生に向け、以下のような学級通信がありました。紹介します。

(5教科のいくつかの基本問題のみ掲載し・・)

********

最近の入試傾向は、

1、『問題文を読み取る』読解力 と

2、『知識を活用して考える』応用力(つなげる力) そして

3、『文章を用いて説明する』表現力 が試される問題が多い。

「ん?」ということで、正解までの道のりを説明しよう。まずは、「長い文章を読んで」問題の意味を理解すること。その時のスピードが大切になる。そして、その問題の中身は、「~を何んと言いますか?」「●△×!」と一問一答のタイプではない。

「こうなる理由を●△×を用いて、説明しなさい。」とか

「ここからどうなると考えられますか(予想されますか)。●△×を使ってまとめなさい」等といった問題が増えている。つまり、単なる知識を聞かれる問題ではなく、その知識を使って考えられることを答える、視点の違う問題になってきている・・。

********

これからの時代を生き抜くには、覚える(知識の習得)ことに加えて、考えに考えて説明しなくてはいけないのだ。そして、たくさんの字を早く読んで、早く意味を理解しないとスタートラインに立てないのである。

日常を振り返ってごらん。

①まずは覚えるために、継続して努力していますか?授業を一生懸命受けていますか?

➁人に正しく伝えていますか?単語ではなく、文章で会話していますか?「ヤバい」とか「エグイ」ではなく、語彙力を高めて表現していますか?

③本を読んでいますか?速読や説明する力(語彙力)は、新聞や本を読むことがかなり活きてきますよ(継続)。・・・・・

1年後、あなた達の番です。やらなければあっという間です。でも、それまでにやること、やれること、まだまだありますね。

3.9Thu. 学ぶ意欲の向上とわかる授業21

1、なぜ、思考力・判断力・表現力なのか・・

3年生の講話の中でも話しましたが、高校入試問題も大学の共通テストも、「(ちょっと難解な)問題文を読み解き、与えられた情報を整理し、問われていることに適切に回答していく、思考力・判断力・表現力」が一層問われる世の中になります。「英語の単語をどれだけ知っているかではなく、英語表現を使ってどう自分の意見や考えを表現していけるか」という力が問わるのです。

やはり変化の激しい世の中で、「多様な他者と協働しながら(コミュニケーションを大切に)、新たな発想や考えを創造して行く時代」であることは間違いなく、そうしないと、一層の情報化や国際化、戦争やSDGs・・・といった簡単には解決策の見つからない問いにも、「納得解・最適解」を生み出していかなければ立ち行かない時代の到来でもあるのです。未来社会を担う卒業生たちには、自己の強みを活かし、コミュニケーション力を高めて、キャリア実現をしてほしいという話をしました。コロナ禍だからこその、対面やコミュニケーションの大切さを実感し、「どうやったらできるのか」に挑戦してきた卒業生たちの堂々たる旅立ち、卒業式が目前です。

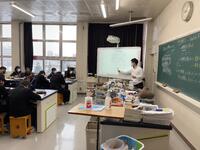

(3年生の卒業式練習風景から)

2、対話を重視し、思考を共有、磨き合う中から、真理や納得解・最適解に迫る・・・

1年生の国語授業では、単元の中で、対話を重視した深い学びから、「思考・判断・表現力」の育成を目指すような授業を大切にしています。「物語の心情の読み取り」も、多様な意見を交換し合ったり、他者の考えからさらに自分の考えを見直したり、新たな発想をプレゼンしたり・・深い心理に迫ってく過程は、授業に引き込まれます。国語の先生からは、「様々な意見・考えを磨き合い、自分の考えを「書く」ことで整理し、表現・・・といった繰り返しで力がつくと考えています。」と教えてもらいました。中1で学んだ、磨き合い、書き、表現(話す)する力を、4月からの学習にも生かしてほしいと思います。

(「少年の日の思い出」では・・)

エイミールは、

〇「そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな。」

〇「結構だよ。僕は、君の集めたやつはもう知っている。そのうえ、今日また、君がちょうをどんなに取りあつかっているか、ということを見ることができたさ。」 と・・・・

ぼくは、

△「僕は、すんでのところであいつの喉笛に飛びかかるところだった。」・・

△「なぜ、とびかかろうとしたのか」「なぜ、そうはしなかったのか」主人公僕の心情に迫ります。

班で、その心情について激論する様子に学びの深まりを感じました。

3.9Thu. 同窓会入会式&校長講話

3月9日(木)令和4年度同窓会入会式と校長講話を実施しました。同窓会入会式では、学校長挨拶、同窓会長挨拶、同窓会会則の説明、幹事紹介、記念品の贈呈、学年幹事から決意表明と粛々と行いました。学年幹事からの決意表明では、『コロナ禍で制限の多かった生活を余儀なくされましたが、逆にそのような環境にあったからこそ多くのことを学ぶことができました。』とありました。

また、その後の校長講話の中では、3年生の写真スライドから始まり、多くのメッセージが用意されていました。その中でも『無限の可能性を信じ、自分だけの道標を』というメッセージは、多くの3年生の胸に残りました。3年生は、いよいよ3月11日(土)に卒業式を迎えます。明るい未来・目標をしっかりと胸に持ち続け、コミュニケーションを大切に歩んでいってほしいと思います。

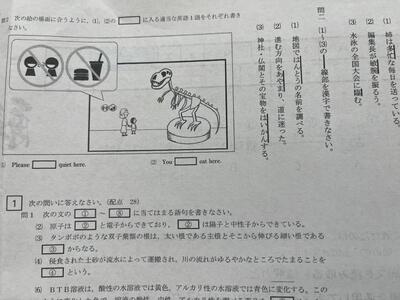

3.3Fri.2年生授業参観日

3月3日(金)5時間目に2年生の参観日を実施しました。昨日の1年生の参観日に引き続き、本日も多くの保護者の方々に来校していただきました。多くの授業でICTを活用した授業が展開されており、興味関心を引き出す仕掛けが数多く設定されていました。4月からはいよいよ3年生となります。最上級生としての自覚と誇りを持って生活していくことを期待しています。

3.2Thu.1年生・はまなす学級授業参観日

3月2日(木)5時間目に1年生とはまなす学級の授業参観を開催しました。お忙しい中、多くの保護者の方々に来校していただき、生徒たちはいつもとは少しだけ違った環境の中で授業を受けました。いつも以上に積極的に挙手をしたり、発表することができたところは本校1年生のとても良いところです。2年後の公立高校入試問題では、読解力を試される問題であったり、多くの情報から解答を導き出す力などが試されることでしょう。日々の努力が大切です。

3.1Wed. 公立入試に向けた集会

3月2日(木)、3日(金)は、公立高校入試。本日5時間目に激励の集会を行いました。緊張の面持ちで、集会に集中する姿に明日からの健闘が期待されます。

(数学科)教頭先生からは、

「45の約数の個数を答えなさい」との問題に迷いなく「1, 3, 5, 9, 15, 45」と解答した自身の苦い経験をもとに、「聞かれたこと(質問されたこと)に正面から向き合って答える」ことの大切さについてお話しがありました。ちょっと早合点な人は、「問われていることに正対しない」勘違いをしがち・・・「問題を読み解き、何を問われているか」をしっかり確認しましょう。

公立高入選での健闘を祈ります。

3.1Wed. 学ぶ意欲の向上とわかる授業20

1年生の授業の様子を見ると、1年間の成長が感じられます。「メリハリがあり、活発で切りかえができる」、「一人一人の頑張りをみんなで認め合える雰囲気がある」という、素直な心で、学ぼうとする姿勢に好感が持てます。授業に活気があって、学び合う姿勢にあふれていますが、いわゆる「基礎的な内容」の定着が、不十分で、「わからないところをそのままにしている」部分も少なくないので、義務教育7年生の7×10分+10分=1日80分位の、復習型の振り返り、定着させる学習や、次の理解につながる予習型の学習をぜひ習慣づけてほしいと思います。「ダイヤも磨かなければただの石ころ」、磨くことで、初めて光を放ちます。

1、「対話」から「真理」に迫る国語

教材としては、長く取り扱われてヘルマンヘッセ「少年の日の思い出」。主人公「ぼく」は、『ちょうを一つ一つ取り出し、指で粉々に押しつぶしてしまった』・・・このような行動をとったのはなぜなのか?登場人物の心情について、対話的に話し合いを深めながら、少年の心情理解を深めます。12歳という多感な時期にちょっと大人びたエーミールに主人公はどんな感情を抱いていたか、盗みを犯した心理は・・・そして、主人公のちょうをひとつひとつ・・

登場人物の心情を場面場面の状況をとらえながら読み解く、様々な解釈を班・クラスで共有し合い、「少年の日の思い出」に込められた心の動き、心情、伝えたいことを「対話」から真理に迫っていく過程が、深い学びにつながり、国語力を高めると感じました。

2、基礎・基本となる練習を楽しみながら繰り返す ⇒ 「活用する力」の伸びにつながる

1年生女子の体育では、ドリブル(シュート)リレーを小グループに分けて、対戦形式で行っていました。「1位、2位、3位・・・」、最終順位のグループにも温かい拍手が贈られます。夢中になって、ゲーム形式で基本技能を繰り返し、「いつのまにかドリブルやシュートが上手くなっていた・・身についていた・・」というのが理想です。(楽しみながら学ぶ)

同じく男子では、ボールハンドリングの基礎練習に夢中で取り組んでいました。「より速く、より正確に・・視野を確保して・・」、ちょっと先生や友達に負けないように、周囲に視線を送りながら競い合っています。これも、けがの防止はもちろん、シュートのタッチ、ドリブルの巧みさ等に大きく影響してきます。全日本の選手たちでさえ、ハンドリング、ドリブルワーク、シュートドリルを毎日怠りません。

運動種目入門期の楽しみながら繰り返す基礎練習とその継続が、後々の「巧みに活用する力」「自ら考え協働して競技する力」の育成に大きく影響してきます。「わかる楽しい授業」で、力をつけて行きましょう。

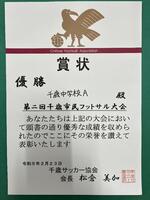

3.1Wed. 千歳市民フットサル大会の結果

2月23日(木)千歳市民フットサル大会が開催され、千歳中学校A・B、2チームが参加しました。千歳中Aチームは、7戦全勝で優勝を飾りました。Bチームは惜しくも8位という結果でしたが、5月からのカブスリーグ、6月の中体連と外シーズンでのチーム力向上につながるAチーム優勝となりました。

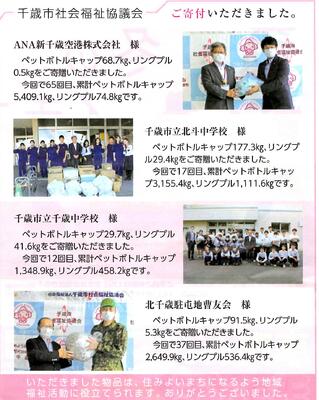

2.24Fri. 愛キャップ贈呈式

文化委員会では、リサイクル運動として「ペットボトルキャップ・リングプル回収」を行っています。生徒玄関前に設置した回収ケースには、後期分だけで、ペットボトルキャップ20.7kg、リングプル6.4kgが集まり、定期的に千歳市社会福祉協議会「愛情銀行」に寄贈しています。リングプルは、社会福祉協議会愛情銀行を通して、また、ペットボトルキャップは、愛キャップ市民回収運動実行委員会を通して、「資源として」活用されます。

**********

SDGs「持続可能な開発目標」が世界的なスタンダードとして具体的な行動が求められています。 簡単に言うと「世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界のみんなで2030年までに解決していこう」という計画・目標が、SDGs。17の目標(GOAL)。" Think globally, act locally " 「地球規模で考え、行動は足もとから・・」小さな一歩かもしれませんが、自分たちにできる足もとの行動から一歩一歩積み上げることで、(そうした活動が大きな流れとなり)地球規模の大きな課題の解決に近づいていくはずです。

**********

「千歳市ゼロカーボンシティ宣言」

千歳市は、令和4年2月7日、脱炭素社会の実現に向けて、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「千歳市ゼロカーボンシティ」の実現を目指すことを宣言しました。こうした千歳市の取り組みも、地域の大きな流れにしていくために私たちにできることを足もとの行動から取り組んで行きましょう。

前期委員会活動の社会福祉協議会への寄付が、「ちゃんと」に掲載されました。

R5年2月20日(月)千歳中学校での社会福祉協議会への贈呈式の様子

2.22Wed. 学びの土台をつくる

「学びの土台」となるもの。「基礎・基本」とか、「学習を支える力」とか、生活する・学ぶ上で、すべての基礎となるものを「学びの土台」と考えています。突き詰めていくと人間性とか個性ともかかわってくるのかもしれません。いずれにしても「限りない可能性」を持った義務教育期、可能性を開花させるためにも「生涯にわたって学び続ける」学びの土台づくりは欠かせません。

1、「ととのえる」習慣の定着

(1)授業規律

①姿勢・・ 正しい姿勢は、疲れやダレを防ぎ、集中力を生みます。(小学校では立腰として指導・・)

➁机上(整理)・・身の回り、学校でいえば下駄箱のくつ、ロッカー類、机上等、環境を整える習慣づくり

③発言・・ 「目で聞いて耳で知る」という言葉もあります。

しっかり聴いて考えたらルールを守って発表(アウトプット)表現力が重要視される時代

(2)生活規律

①挨拶・・ コミュニケーションスキルの基本。心のこもった挨拶が人間関係づくりの基本です。

➁時間・・ 「社会に出て信用を無くす」のは簡単。時間を管理する、時間を守ることは社会性の第一歩

③マナー言動・・集団が生活するところルールやマナーがつきものです。「ルール、マナーの遵守」は「秩

序」につながり、ルールマナーを守らない言動が社会問題や犯罪に発展することも・・ネ

ットやSNSにおいても「情報モラル」は学ばなければならない基本です。

2、読書力・想像力・言語能力・思考力

朝のひととき、先生も生徒も、思い思いの本をめくりながら、「読書を楽しむ」。それが、基本ですが、一日7分間×約登校日数200日=1400分≒24時間の集中した読書は、読書力・想像力・言語能力・思考力といった力や、最近特に重要とされている、「文章を読み解く力」が身につくと考えています。どの学年も、落ち着いた雰囲気で、読書を楽しんでいます。

3、メディアリテラシー

情報メディアリテラシーにも、様々なつけるべき力が必要な時代です。ネットやSNS、情報メディアや情報端末と私たちの生活を切り離すことが難しい世の中。インターネット、情報化社会を情報リテラシー・情報モラルを身につけて、正しく歩んでいく必要があります。どの学年でも、週に1回程度、数分間のタイピング練習ですが、タイピングの習得ソフトで楽しみながらタイピング練習をしています。ブラインドタッチもスピードも、若者の習得スピードには驚かされます。

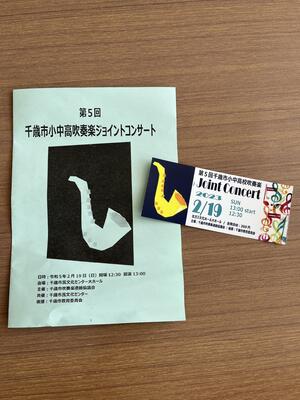

2.19Sun. 千歳市小中校吹奏楽部ジョイントコンサート

第5回千歳市小中高吹奏楽ジョイントコンサートが2月19日(日)に千歳市民文化センター大ホールで開催されました。このジョイントコンサートは、中学3年生が受験期で活動を退き、1,2年生を中心とした新メンバーが、市内小中高が参加しての交流やコンサートを通して、互いの演奏技術や音楽づくりを学び合おうと小中校の指導者の方々が中心となり企画運営してくれているものだそうです。コロナ禍により実に3年ぶりの開催となったと千歳市吹奏楽協議会の杉本会長がご挨拶していました。コロナ前には、春に、初めて楽器を持つ子どもたちの講習会も企画していたそうで、部活動地域移行ではないですが、地域の音楽活動を学校・地域で支え、育てる環境のすばらしさを感じました。今後の成長の楽しみしかない北栄小のスクールバンドの初々しい演奏、優しい音色・迫力ある演奏・多様な音色の調和・・・各中学校の特徴を活かした演奏、高校生のワンランク上の演奏と来場した観客を大いに楽しませてくれる演奏会でした。本校吹奏楽部も、成長の手ごたえと様々な刺激を得ることができた、R5年度につながるジョイントコンサートでした。

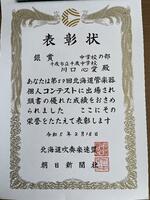

2.18Sat. 第59回 2022年度北海道管楽器個人コンテスト

2月18日(土)北海道管楽器個人コンテストに札幌地区代表として吹奏楽部の川口心愛さんが、フルートで参加しました。全道各地区より金賞を獲得した11名の北海道コンテスト。アルトサクソフォン、クラリネット、フルート、トランペット、バリトンサクソフォンといった管楽器でのハイレベルな演奏が披露されました。結果は、銀賞。惜しくも金賞とはなりませんでしたが、素晴らしい音響のコンサートホールkitaraでのソロ演奏。緊張感の中で、出場者の強みを活かした演奏と心に響く音色が会場を魅了していました。この貴重な経験を今後の音楽活動に活かし、更なる成長に期待しています。

(写真:表彰状 kitara 伴奏の芳野先生とともに)

2.14.Tue 2年生全国学力状況調査~事前検証~実施

2月14日(火)5時間目、2年生に対して来年度の全国学力学習状況調査の事前検証を実施しました。事前準備に多くの時間を費やし、本日の事前検証となりました。各クラス3グループに分けて、1グループ毎に実施するいつもとは違う実施方法ではありましたが、生徒たちは大きな問題なく終了することができました。本番はもう少し先になりますが、今日の事前検証を家庭学習に取り組むきっかけにしてくれれば良いと思います。新年度まであと少し、最上級生としての準備をしっかりと取組み、新年度を迎えましょう。

2.13Mon.3年生入試前学年集会実施

2月13日(月)4時間目に3年生のみ学年集会を実施しました。はじめに校長先生からお話がありました。『高校の先生方は、高校に入学した後にどんな夢や希望を持ち続けて、学びを継続する生徒なのかを見たいんだよ。だからこそ、目標を持って頑張ることがみんなには大切なんだよ』と言う話がありました。明日からいよいよ私立の一般入試が始まります。今までの自分の努力を信じて頑張ってきてほしいと思います。頑張れ!千歳中学校3年生!!

2.9Thu. 1,2年生 学年末テストを終えて・・

1、テストは終わった時こそ大切・・メタ認知能力

(1) 1,2年生は、2月8日に学年末テストを終えました。(2年生は、2日に学力テストも・・)、それぞれの学年の先生たちは、「うーん。理解度がもう一歩だなー」という声も・・。テストは終わった時こそ大チャンス。「今自分が、何がわかっていて、何がわかっていないか」を見せてくれるからです。こうした、「自分自身の理解(認知)の度合いをちょっと高いところから認知(理解・自覚)する力」のことを『メタ認知』といいます。

*朝学習では、学習委員作成の予想問題に取り組んでいました・・

(2)学習指導要領では、知・徳・体のバランスのとれた生きる力、さらに以下の三つの資質・能力の育成が大切としています。

①知識及び技能が習得されるようにすること

➁思考力、判断力、表現力等を育成すること

③学びに向かう力、人間性等を涵養すること

このうち、学びに向かう力・人間性等では、変化の激しい未来を生きぬくために必要な資質・能力として、『自己の感情や行動を統制したり、自分の思考や行動を客観的に把握し認識したりするメタ認知』に関わる力が重視されています。単なるやる気・意欲ではなく、今の自分の力を客観的に認識して、学習を調整したり、計画を立てたり、感情や行動を制御する・・・そして学びに向かっていく・・ちょっと難しいですが、自分の現状を客観視できる『メタ認知』能力の育成・獲得が重視されているのです。

(3)2年生の学級通信には・・

*********

これで2年生の定期テストはすべて終了です。ただ、今後も授業は続きますし、各教科の提出物も続々と出てきます。一つ一つを確実に行いましょう。すべての学習成果=将来につながっています。テストはやりっぱなしではなく、振り返りが大事です。下のように分類し、③⇒➁⇒①の順に復習をしましょう。特に「数学」「英語」は積み上げ教科(ブロック・レンガ型教科)ですので、不安なところから学び直してください。テストが終わった今がチャンスです。

①今理解できている ➁今はまだできない(これからできる) ③できるはずだが間違ってしまった

*********

*この「今自分ができている・できていない」を客観視できる力が、『メタ認知能力』です。

2、ソクラテスは・・・

(1)「メタ認知」・・・・「無知の知」

古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、「彼らは何も知らないのに知っていると思い込んでいるが、私は何も知らないということを知っている。」という「無知の知」という考え方を後生に残しました。心理学では、自分の認知活動を客観的にとらえる、つまり、自らの認知(考える・感じる・記憶する・判断する等)を(自分の思考や行動として)認識することを「メタ認知」といいます。

(2)「メタ認知能力」

また、自分自身を客観的に見ることに加え、自分自身をコントロールできる冷静な判断や行動までを含め、「メタ認知能力」と呼んでいます。ソクラテスほどの哲学者でも、「世の中の森羅万象について、私自身は何もわかっていないということを自覚している」と、自分の中のもう一人の自分が、冷静に「無知である自分」を認識しているという、ソクラテスのメタ認知能力の高さを示した言葉でもあります。

*自分を客観視して、自己改善する力こそ、『成長』です

2.7Tue. 全中スケート長野大会の結果

令和5年2月4日(土)~令和5年2月7日(火)に長野県長野市のエムウェーブ (長野市オリンピック記念アリーナ)で開催された第43回全国中学校スケート大会「スピードスケート競技」に北海道代表として、本校2年生、廣瀬友哉さんが出場しました。500mでは、昨年40.65だった記録を39.22まで縮め、次年度は大いに期待される全国11位という結果でした。出発日の2日(木)は、全道的な大雪の朝で心配されましたが、全中の舞台での素晴らしい躍動に拍手に送ります。長野オリンピックスピードスケート競技会場として設立された記念アリーナ「エムウエーブ」。世界のアスリートが記録を競い合う素晴らしい施設で大会。貴重な経験にもなったと思います。更なる活躍に期待します。お疲れ様でした。

1000m 1:22.13 第26位

500m 39.22 第11位

2.2Thu. 豊かな感性を働かせ志を持って学ぶ

豊かな感性を働かせ志を持って学ぶ(学校だより巻頭言より)

校長 金 森 直 人

学校教育目標から、今年度の重点教育目標を『主体的に学び 心豊かに行動し 最後までやり切る生徒の育成~夢や志をもち、未来をたくましく生きる~』と設定し、変化の激しい社会を自ら考え、主体的に行動し、他者と協働して未来の担い手となる人を育てる学校教育を推進してきました。

コロナ禍の学習保障はもちろん、学校行事、生徒会、部活動等、仲間との協働、豊かなコミュニケーション活動から、各学年生徒が、心・技・体を磨き、大きく成長してきました。「火山灰土のやせた土地にも、しっかりと根を張り、幹太く成長する柏の木」に象徴される『柏葉の精神』が脈々と千歳中の伝統を創り上げています。

******

3年生は、受験期の学習の総まとめです。面接の中で、自らの強みや考え方、生き方について、どう表現していくか、生徒同士、多くの先生と、面接練習をしています。「将来、〇〇になるために、語学力を伸ばし、多様性の世の中で国際感覚を持った大人になりたい」「例えAIが進化して多くの仕事が取って代わられても、〇〇という職業は、豊かな感性とコミュニケーション力を必要とする人間にしかできないと考えています」「SDGsや貧困、環境問題等、解決しなければならない大きな問題も、地球規模で考え、身近な足元の行動から取り組んでいきたいと考え、地域清掃やボトルキャップ収集、子ども食堂のお手伝い等に取り組んできました」・・・中3のプレゼン力に脱帽します。英語、商業・工業・農業・酪農、アウトドア・スポーツ・音楽等々、多様な進路選択と「自己の強みや将来像、選択の確かな根拠」に、未来を担う人材としての頼もしさを感じます。自己実現に向け、受験期の健康管理にも十分気を配り、頑張ってください。全校みんなで応援しています。

******

1.2年生は、文化庁「子どものための文化芸術鑑賞・体験再興事業」である『落語寄席』を体験しました。「落語」をきく機会もあまりないので、寄席から何を感じ取ってくれるか楽しみにしていましたが、一芸に秀でた人、芸を磨き、努力してきた人のことば、「古典芸能」の魅力を感じ取ってくれたようです。生徒の振り返りには・・、

「蕎麦のすすり方や体の向きなどを工夫して実際その場で物事が起きているよう」「話し方が上手すぎて内容がすっと頭に入ってくる」「一人で何人も演じていたり、扇子や手ぬぐいでものを表現しているところが伝統芸能の強み」「表に出る人と裏方仕事をしている人どっちもすごい人たちなんだなと改めて感じました」「昔と今の言葉遣いの違いをリアルに体験できた。みんな笑っていたし、何より自分もたくさん笑ったので楽しい時間だった」「人になにか伝えるときは伝えることがどんなことか考えて、その気持ちで物事を伝えることが大切であることを知った。日常でも使えることなので使っていきたい。」・・・

******

これも、生徒の感想ですが、「日本に昔からあり今まで伝統として受け継がれた落語、落語は、見に来てくれる人たちを楽しませるように受け継がれてきたものだと分かりました。」と感じているように、落語を通して、「表現力」のすごさや、文化芸術の伝承についても思いを馳せていました。その豊かな感性を働かせて志を持って学び続ける人を育てる学校(楽校 がっこう)でありたいと思う体験的な学びとふりかえりでした。

令和4年度の集大成となる2,3月の学びと成長に期待しています。

2.2Thu. 暴風と大雪

昨夜の暴風と20~25㎝の積雪、風による吹き溜まりと、JRや交通障害と早朝にかけて心配されましたが、何とか早めに登校してきた生徒たちの「僕もやりますよ・・」の声に助けられ、学校は正常に動いています。5時前後は歩道もない状態でしたが、6時には、歩道の除雪車も入り一安心。ところが、期待を込めて待っても校地内の除雪車は入らず、業務主事さんや先生方、早めに登校してきた生徒達、みんなで除雪です。先生たちの車も埋まりそうになりながら、生徒たちの若い力もあってすっかりきれいになりました。

雪山も高くなり、滑る路面、落雪、交通事故にも細心の注意が必要な季節です。健康管理に危機管理、厳しい冬を乗り切りましょう。

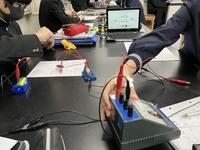

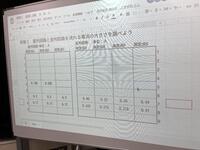

2.1Wed. 学ぶ意欲の向上とわかる授業19

インフルエンザの流行の兆しに警戒していましたが、新型コロナ、インフルエンザ共に気は抜けないものの、小康状態です。次のステージへ、進級、進学するための今年度の総まとめと新たなゴール設定、学習や生活の改善など、重要な2~3月です。「二月は逃げる三月は去る・・」といいます。充実した学校生活に期待します。

(1)学ぶ意欲の向上とわかる授業・・「楽しい、おもしろい」が「学びに向かう力」の原動力に・・

①理科では、自然環境の食物連鎖や動植物の捕食関係等、対話しながら図で表していきます。クイズのような感覚で北海道の自然環境について考えていました。

➁英語では、5W1H でしょうか、疑問詞の表現方法、答え方等を復習、確認していました。地図スライドを見ながら「〇〇があるところはどこでしょう?」・・

③理科では、課題を把握し、説明動画で実験方法を確認、予測を立てて、分担して実験(五感を働かせて)、実験結果をスプレッドシートにタブレットから入力し各班の実験値を共有、直列と並列の電気回路について、実験を伴ってまとめていました。

④体育では、ダンス動画を見て、グループごとに練習したり振付や発表方法を相談・・リズムに乗って身体を動かすことが実に楽しそうです。

⑤国語に限らず、『読み解く力』が求められています。高校入試や大学のセンター試験でも、実に「設問」が長く、難解な表現。そこから、「問われているものは何で、どんな道筋で解答にたどりつけるか」読み解く力が必要です。国語科でも、「読む、書く、聴く、話す」という学びの土台が大切です。

⑥英語では、活発なコミュニケーション活動が見られました。意思疎通のツールとして英語を「話す・聴く力」を身につけてほしいと思います。将来のキャリアにも「語学力」はとても生きてきます。

(2)学年末テストに向けて

2.8(水)の1,2年生学年末テストに向け、「家庭学習提出の呼びかけ」や「自作のテスト対策問題」等といった委員会活動が活発になってきました。朝読書に朝学習、タイピング練習と様々な学習に意欲的に取り組んでいます。

1.30Mon. 千歳地区ユースフットサル大会決勝ラウンド

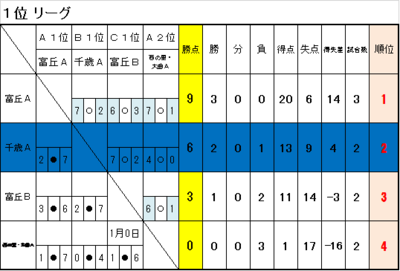

令和4年11月4日~令和5年1月28日の期間で開催された、令和4年度千歳地区ユースフットサル大会決勝ラウンドに於いて、千歳中Aチームが準優勝を収めました。1位リーグの対戦結果と順位を紹介します。夏季のサッカー大会の強化・技術向上もあり、冬季間室内を使用して行われたリーグ戦です。運営サイドも選手、各ご家庭も、長期に渡る大会スケジュール確保や参加体制確立、移動、運営やサポート等、多くの関係者の協力があっての大会です。結果のみに一喜一憂することなく、個としての心・技・体の向上と、チーム力向上につなげてください。Aチームの準優勝、おめでとうございます。

1位:富丘A 2位:千歳A 3位:富丘B 4位:西の里大曲A

13位 千歳B

1.29Sun. 千歳市バスケットボール会長杯

1月28日(土)~29日(日)千歳市ダイナックスアリーナに於いて、令和4年度千歳市バスケットボール会長杯 兼 服部杯予選が開催されました。男子は優勝、女子は第3位となり、男子平野主将は、千歳市バスケットボール協会より最優秀選手賞を頂いています。年末年始にかけての新型コロナの再拡大が続く中、市内どのチームもひと回り成長し、管内新人戦後の練習の成果が感じられる大会となりました。協会長さんからは、心・技・体の一層の鍛錬、チームスポーツとしての連携力の向上についてお話がありました。今大会の成果を日々の練習に活かし、ステップアップに期待しています。

1.28Sat. 令和4年度千歳市体育協会スポーツ表彰式

令和5年1月28日(土)北ガス文化ホール千歳市民文化センターに於いて、千歳市体育協会のスポーツ表彰式が開催されました。

令和4年度のスポーツ、大会等において全道、全国での活躍が顕著であった団体、個人が表彰されました。本校からは水泳競技で2名の生徒がスポーツ奨励賞(個人)を受賞しています。

〇吉野 圭祐さん

JSCA北海道ブロック夏季選手権水泳競技大会 兼 第43回JSCAブロック対抗北海道ブロック予選会 男子13・14歳 200m自由形 第1位

〇森本 将太さん

第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 北海道予選会 男子13~14歳 200m背泳ぎ 第1位 100m背泳ぎ 第1位

第29回北海道ジュニア室内選手権水泳競技大会 中学生男子 200m背泳ぎ 第1位 100m背泳ぎ 第1位

1.24Tue. オープンスクール

令和5年4月に千歳中学校に入学する児童・保護者向けに千歳中学校オープンスクールを開催しました。千歳中学校区の市内六つの小学校、管外からの転入等、計174名の小学校6年生と保護者が来校し、千歳中学校の教育や生活・学習等について説明させていただきました。夢や目標を持ち、4月、中学校入学を楽しみにしています。

1.23Mon. 『落語寄席』

文化庁補正予算事業「子どものための文化芸術鑑賞・体験再興事業」『落語寄席』開催。

コロナ禍により、子ども達への文化芸術の鑑賞・体験の機会が失われてきたことから、その再興のために学校において、文化芸術団体のプログラムを公演し、鑑賞・体験教室を開催するという文化庁の事業です。生徒の皆さんに芸術教室の一環として体験させたいという申請が通り実現しました。

雅楽・能・狂言・歌舞伎・文楽・日本舞踊・邦楽・落語・講談などの『古典芸能』と言われる日本の伝統的な文化芸術の世界があります。今回開催された『落語寄席』では、あまり経験したことのない伝統芸能の魅力を大いに感じることができる内容となり、寄席の見方や裏方さんの仕事等も学べる「寄席ワークショップ」、色物と言われるマジックや曲芸、そして「落語」の世界に魅了されていました。

工藤先生と高校の同級生であり北海道出身、真打の八代目、春風亭柏枝師匠が、「これからの人生の中で、面接やプレゼンなど、相手に何かを伝えたいときに表現者として、まず自分が(楽しいとか伝えたいことについて)そのこと、良さ等について実感していることが大切」とお話しされていました。表現力の育成が良く言われる世の中ですが、「自分が感じたり、実感したりできていないと何も伝わらない」「だからこそ、体験や実感をともなった学びを大切にしなければ・・」といった言葉に、一芸に秀でた人、芸を磨き、努力してきた人のことばの深さを感じました。終始笑いの絶えないステージでした。「古典芸能」というある意味、歴史と文化を伝承する世界ではありますが、時代の変化も取り入れながら、伝統を守り、育ててる「覚悟」が感じられるすばらしい公演でした。出演者のみなさん、スタッフの方々、遠路、今年一番の冷え込みの中、来道いただき素敵な公演をありがとうございました。

1.22Sun. 吹奏楽部2023ウインターコンサート

1,2年生の新体制になってから初のコンサート。「第54回北海道アンサンブルコンテスト札幌地区大会」「中学生管打楽器コンテスト北海道大会」「第59回北海道管楽器個人コンテスト札幌地区大会」等で、演奏した楽曲を含め、本校体育館での新春コンサートです。日々の練習の成果を保護者の皆さんにも見ていただき、楽しいひとときとなりました。尚、「第59回北海道管楽器個人コンテスト札幌地区大会」において、金賞を受賞したフルートの川口心愛さんに17日(火)校長室にて伝達表彰をしています。2月18日(土)同北海道大会への出場おめでとうございます。

1.20Fri. 漢字検定

20日(金)の放課後、実用漢字検定が行われました。

「漢検合格だけでなく基礎学力の育成として・・」「漢検の勉強を通して集中力が身につく・・」「将来役に立つはず・・」「パズルを解くような感じで無心に・・」、動機や取り組み方は様々ですが、集中力や語彙力の獲得といった点では、自分に合った級からスタートして、目標を立てながら徐々にステップアップしていく漢検は、まさに実用的な検定です。真剣な表情でチャレンジしていました。

1.20Fri. ミアーズ中学校交流事業

千歳市の姉妹都市交流事業で、アメリカ合衆国アラスカ州のMEARS MIDDLE SCHOOL(ミアーズ中学校)に短期留学していた本校の4名が、帰着の報告に来てくれました。1/7~14日の旅行の話・感じたこと等、短時間ではありましたが、4人とも目を輝かせて生き生きと話してくれる姿に、この交流事業の大きな成果と4人にとっての貴重な経験と成長が感じられました。印象的な内容を一部掲載します。

〇「ミアーズのランチタイム等、とてもみんなが明るく元気で、楽しそうだった。自由な雰囲気は、日本より強く感じ、自由だからこそ、積極的に自己表現し、コミュニケーションをとっている感じがした。」

〇「上手に表現しなければと思っていたが、自分の知っている言葉で、簡単な表現で説明することで、相手に伝わった。中学校英語で習うような、自分の知っている言葉で話す、シンプルな表現、がとても大切だと感じた。」

〇「思ったより日本語が上手でびっくりした。向こうでは、4歳から all Japanese の日本語授業があるそうで、日本に対する興味関心も高く、それであんなにしゃべれるのだと思った。日本の英語の授業も all English にすべきなのかもしれない。」

〇「町や生活のルール、習慣、文化の違いが様々あった。(例えば家の中で靴を履いていること等)」

〇「ホストファミリーも日本語が上手で、通訳してくれたり、一生懸命日本語で話そうとしてくれたり、自然や文化の違いに触れることができる一週間だった。」(オーロラは、見に行けない?行かなかった?らしいです)

〇「緯度の関係から、日の出が10時くらい、ほぼ曇り空の天候だったため、時間の感覚が・・」

2月には、北ガスホールで、報告会が予定されているそうです。写真や旅行での出来事等、プレゼン資料としてまとめ、成果を発表してほしいと思っています。また、5月には、アラスカ州ミアーズから千歳市に20名前後の使節団が来ます。コロナ明け、千歳からアラスカに行った人数よりも、アラスカから千歳にくる人数の方が多いようなので、ホストファミリーの募集も予定されています。今回参加した4名の生徒には、千歳中学校にミアーズ生徒の来校時等、積極的なコミュニケーションとリーダーシップをとってもらいたいと伝え、校長室での報告を終えました。「広い視野の育成」が千歳中の教育目標の一つとなっていますが、グローバルな視点、広い視野、コミュニケーションの大切さ等、なかなか経験できない貴重な体験となりました。

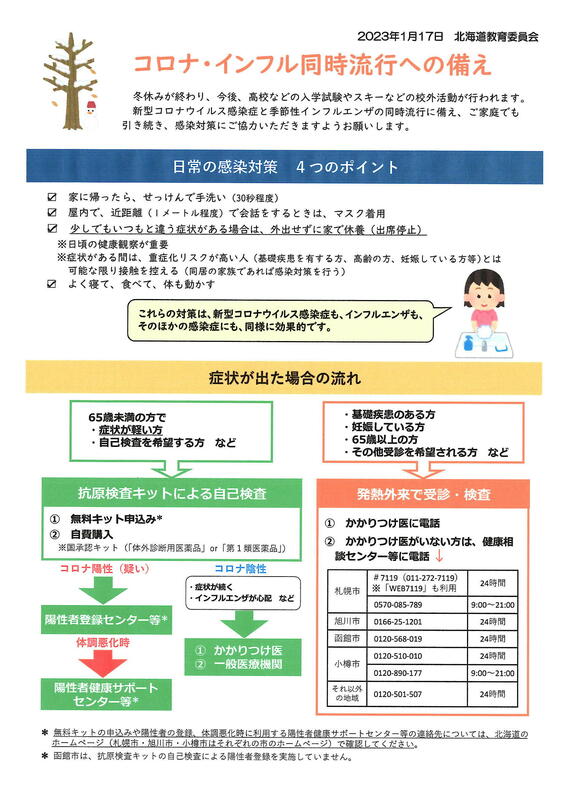

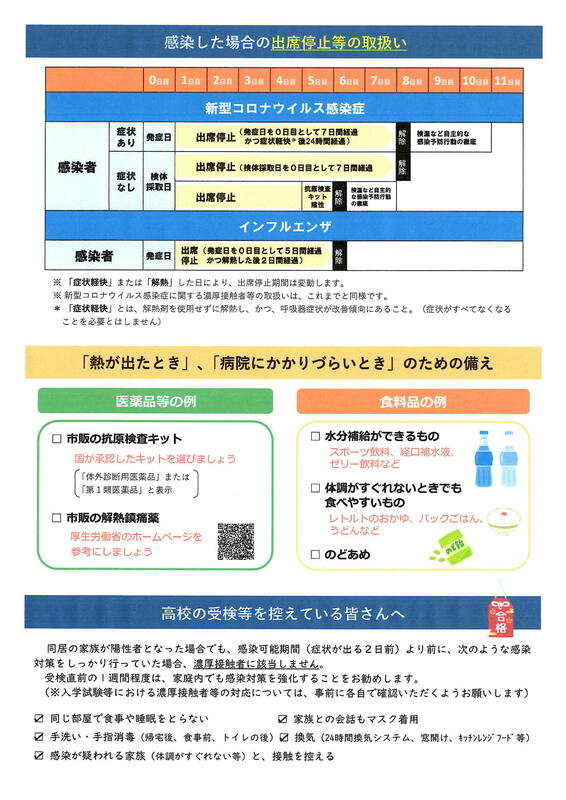

1.19Thu. コロナ・インフル同時流行の備え

13日(金)より冬季休業明け、後期後半がスタートしています。3年生の公立高校への出願、私立高校の推薦・単願受験等、自己実現の正念場を迎えています。2023年「癸(みずのと)卯(う)」は、「去年までで様々なことに区切りがつき次へと向かっていく、そこに成長や飛躍があり新しい世界が広がっていく」と言われています。どの学年も、新たな目標設定、実現に向けた確かな努力で、「飛躍」の一年にしてほしいと願っています。

登校状況を見ると、新型コロナウイルス感染症関連の陽性や濃厚接触・リストアップによる欠席者は、そう多くありませんが、インフルエンザの罹患により、高熱の発症、あるいは家庭内で罹患者がいるため、出席停止やコロナ禍「家庭内で発熱・かぜ症状者がいる場合・・」の対処により、一定期間、学校に出席できない状況も出てきています。『出席停止をともなう学校感染症』また、「家庭内にコロナやインフルの発症者」がいる等、一定期間欠席しなければならないような場合、タブレットを使った授業の配信や学びの保障への活用を進めていますので、活用してください。

特に受験期は、感染症予防、体調管理、さらには暴風雪や雪害、交通事故等のリスク管理にも十分な配慮が必要です。道教委から、「コロナ・インフル同時流行への備え」についてパンフレットが来ていますので、家庭配布するとともにホームページにも掲載します。

1.11Wed. 北海道管楽器個人コンテスト・北海道アンサンブルコンテスト札幌地区大会の結果

1月8日(日)札幌コンサートホールKitaraで開催された第59回北海道管楽器個人コンテスト札幌地区大会にフルートで参加した川口さんが金賞を受賞し、2月18日(土)に開催される第59回北海道管楽器個人コンテストへの参加が決まりました。おめでとうございます。

また、

1月9日(月)第54回北海道アンサンブル コンテスト札幌地区大会「中学校の部」に

川口さん、滝澤さん、和田さん、佐藤さん、徳永さん、旗谷さん、北山さん、長﨑さんが参加し、結果は銀賞でした。春の各種コンサートへの参加や夏季の札幌地区・全道等の団体コンクールも予定されています。さらなる「飛躍の年」となることを期待しています。

1.11Wed. 第53回北海道中学校スケート大会の結果

2023年1月6日~8日に帯広市で開催された第53回北海道中学校スケート大会に本校の瀨川奏さんと廣瀬友哉さんが出場しました。

瀨川奏(3年生) 1500m 2:34.28 49位

3000m 5:25.31 35位

廣瀬友哉(2年生) 500m 40.35 10位(全国大会出場)

1000m 1:51.43 52位

全中出場権を得た廣瀬さんは長野県で開催される第43回全国中学校スケート大会【令和5年2月4日(土)~令和5年2月7日(火)】に参加します。更なる飛躍に期待します。

1.7Sat. アンカレッジへ出発

R4年度ミアーズ中学校交流事業・ダイヤモンド高校短期派遣事業の出発式が新千歳空港で行われ、千歳市の中高生がアラスカ州アンカレッジに向け出発しました。やや緊張した表情ながら、姉妹都市交流という大きなミッションへの責任と期待感を胸に出発式に臨んでいました。3年ぶりの姉妹都市交流事業です。有意義な体験と研修になることを願っています。

1.5Thu. 石狩管内中学校スキー大会

石狩・空知の中体連スキー大会が、歌志内のかもい岳国際スキー場で合同開催され、本校2年生の佐竹さんが参加しました。

男子ジャイアントスラローム(GSL) 62秒54 石狩管内2位

男子スラローム(SL) 39秒79 石狩管内1位

上記の結果により、朝里川温泉スキー場で行われる、令和4年度北海道中学校スキー大会 アルペン競技大会(1月20日~22日)への出場を決めています。

12.27Tue. 学ぶ意欲の向上とわかる授業18

2,3年生の5クラスが、学級閉鎖に伴う授業回復措置で登校日となり26日、27日と授業に取り組んでいます。2年生の廊下には、1年生で学習した事項の「学び直し」を含めた学習プリントが・・。基礎・基本の力をドリルや練習問題の繰り返しで身につけて行きましょう。「つまずいている箇所を発見」し、そこの「学び直し」も、レンガやブロックが積みあがっていくように数学的な見方・考え方、数学の力を確かなものにしてくれます。授業では、多角形の角度を求める応用問題に取り組んでいました。「多角形の中に、三角形や四角形の穴が開いている図形の角度」を求めるという、ちょっと一工夫必要な問題に、「学び合い教え合い」も活用しながら、取り組み方にねばり強さが出てきたように感じます。勉強でもなんでも「意欲的なチャレンジ」が一番力をつけます。「わかった・できた」を追い求めていく心を大切にしてください。

2年生理科の実験では、静電気をあつかっていました。「なぜ、静電気で二つのものがくっついたり離れたりするんだろう・・?」疑問を出発点に、静電気、+の電気-の電気、帯電・・・実験を通して、科学を解明する姿には探究心・学ぶ意欲が見て取れます。A theory is one thing, and practice is another.(理論と実践は別物である)といわれます。だからこそ、意欲的な「実践」をともなって確かな「知識・理解、理論」を身につけることができるのです。

冬季休業中の学習も、自分の強みを伸ばし、苦手部分の「つまづき把握」や「学び直し」にもチャレンジして、継続的な学習の積み重ねに頑張りましょう!!

12.26Mon. ミアーズ中学校交流事業・ダイヤモンド高校短期派遣事業

1、ミアーズ中学校交流事業 令和5年1月7日(土)~14日(土)アラスカ州アンカレッジ

千歳市は、千歳国際・友好都市交流協会が中心となり、様々な国際交流事業を行っています。姉妹都市としてアンカレジ市(アメリカ合衆国)、指宿市(いぶすき市 鹿児島県)、友好親善都市としてコングスベルグ市(ノルウエー王国)、長春市(中華人民共和国)があり、幅広い分野で交流を行っています。友好訪問団が両市を行き来しホームステイや授業体験を行ったり、お互いのまちのイベントに参加して、交流を深めています。近年はオンラインによる交流が多くなっていたようですが、令和4年度の「ミアーズ中学校交流事業・ダイアモンド高校短期派遣事業」が開催され、令和5年1月7日(土)~14日(土)本校から1年生3名・2年生1名が渡航します。

渡航先であるアメリカのアラスカ州アンカレッジは北米を代表する港湾都市の一つで、アラスカ州における商工業、金融の中心地です。アラスカ州南部のクック湾の湾奥に位置し、北緯60度、西経150度とかなり高緯度でに位置しています。オーロラが見える季節もあるのでは・・?北方には北アメリカ大陸の最高峰であるデナリ(マッキンリー山)、東部にはロッキー山脈の高峰がそびえ立ち、西部には原野が広がっているそうです。州北端のプルドーベイ油田(北極海油田)からはパイプラインが走っています。

2、自己紹介、千歳市の紹介等、学校で学んでいる英語で表現・伝えることができるといいですね・・

「自己紹介や千歳市の紹介をできるように準備しておくといいね・・」という話を4名の生徒に話しています。「空と水のまち」「空の玄関口」である千歳市。自然豊かで、四季が感じられる空港のあるまち、千歳を紹介してきてください。英語の先生やALTに助けてもらい校長がチャレンジした「千歳市紹介」を掲載します。

Introduction of Chitose City

There is a big lake called Lake Shikotsuko in Chitose City. It's called Lake Caldera, and it's a lake made by volcanic eruption. There are many hot springs around the lake and it is a tourist destination rich in nature. It is designated as Shikotsu Toya Quasi-National Park.

Cherry blossoms bloom in spring, green forests in summer and Beautiful autumn leaves in autumn.Many salmon go up the Chitose River. This lake doesn't freeze in winter and creates a mysterious world of silver.

Chitose City, where New Chitose Airport is located, is the gateway to the sky.

3、国際理解教育

国際理解教育(英語:Education for International Understanding)は、「世界の人々が、国を越えて理解しあい、協力し、世界平和を実現すること」を理念とした教育です。ユネスコが1947年に提唱したもので、戦争や貧困問題、急速に進むグローバル化の中で、「相互理解、東西理解、国連理解を進め、平和な世の中を・・」という考えによるものです。1974年のユネスコの教育勧告によって、従来の相互理解、東西理解、国連理解に人権、 環境、開発なども含まれるようになりました。持続可能な開発のための教育(ESD)から近年SDGsの目標をよく見聞きするようにもなりました。

グローバル化の進展に伴って「異文化理解」「異文化コミュニケーション」という言葉をよく耳にし、国際理解の第一歩だと言われます。その国の文化や歴史、それに伴って形成された習慣や考え方・価値感を理解できなければ本当の意味での相互理解は達成されません。環境問題の領域で、 “Think Globally.Act Locally.”(地球規模で考え、行動は足元から)と良く言われます。「国際理解」においても、視点を広く世界に向けることはもちろん、その活動・行動は、足元の環境・生活・文化・考え方等を踏まえた身近なところからのアクションであるべきで、小さな行動・一歩であっても、”Think Globally”であるべきと考えています。

「日本の常識は他国の非常識」等という言葉もあります。しかし、逆も又、真だといえます。大切なのは、「差異が生まれた経緯・歴史、お互いが譲れない点と歩み寄れる点」といった深い相互理解、お互いが自国の文化や考え方を相手に正しく理解してもらえるための「コミュニケーション能力」なのです。お互いの文化や考え方を理解し合い、協働して、新たなもの考えを生み出していく・・グローバル社会、情報化社会にあってとても大切な力です。千歳市、MEARS(ミアーズ)J,H,Sとの交流事業に参加する生徒たちの素晴らしい経験と学びに大いに期待をしています。Have a nice trip.

12.26Mon. 第37回北海道中学校バスケットボール新人大会への参加

2022年度 第37回北海道中学校バスケットボール新人大会(南大会:12月24日~26日苫小牧市にて開催)に男子バスケットボール部が参加しました。24日の予選リーグでは、北斗市立上磯中学校(函館地区)、札幌市立羊ケ丘中学校(札幌地区)に敗れ、決勝トーナメント進出は叶いませんでしたが、堅い守りと速い攻撃の全道トップクラスのチームとの対戦は、素晴らしい経験になったと思います。成果と課題を整理し、2023年、次なるステージでの成長と活躍に期待しています。

12.23Fri. 休み前集会

12月23日(金)冬休み前集会を実施しました。生徒会からは、冬休みの過ごし方や学習に関することなど、冬休みを有意義に過ごすために大切なことを数多く伝えてくれました。期間は短い冬休みですが、心も体も上手くリフレッシュして冬休み明け元気に登校できることを期待しています。

12.23Fri. 生涯にわたって学び続ける人に・・

26日(月)、27日(火)と学級閉鎖措置に伴う時数回復で、数クラスの登校日となっていますが、冬休み前、2022年も残すところ数日。様々なことで「変化が激しく」、今年の漢字「戦」に象徴されるような、プラス面、マイナス面で「戦」にあふれる一年でした。生徒たちにとって、しっかりと一年を振り返り、「新たな挑戦」に思いを馳せる、冬休みにしてほしいと願っています。今朝の、湿った思い雪による様々な障害、インフルエンザとコロナの同時流行の兆し、健康で、安全に、みんなが前向きになれる年末年始となることを願っています。

1、「生涯にわたって学び続ける人に・・」 学校だより 巻頭言より

その年の世相を表す「今年の漢字」は「戦」でした。軍事侵攻により長引く「戦争」は、多くの尊い命を奪い、世界中の社会や経済にも大きなダメージを与えています。新型コロナのパンデミックや円安・物価高騰禍での「生活や安全を守る戦い」、「スポーツの分野での熱戦や感動的な挑戦」・・・子どもたちにとっても、夢や志をもち、未来をたくましく生きる人になるための、コロナ禍での、「学びの挑戦」となった2022年が終わろうとしています。

「主体的に学び 心豊かに行動し 最後までやり切る生徒の育成」を重点に、教職員が一丸となり「チーム千中」で取り組んできた令和4年度も集大成の時期を迎えます。これまで、「あたり前だった日常」が大きく変わり、大人が知っていた知識を子どもたちが理解する(記憶再生型の学習)だけでは通用しない時代がすでにやってきています。先が見えない感染拡大、温暖化や異常気象、Society 5.0に象徴される社会の大きな変革。かつて経験したことのない変化の激しい未来をたくましく生きていくために、大切なことを以下のように考えています。

①好奇心を持ち、主体的に、課題にチャレンジする ・・「自立的学習者として」

➁自ら考え、判断し、思考を深める ・・「協働・対話の中で磨く」

③自分らしく豊かに表現する ・・「表現力等活用する力を身につける」

この過程で、学びや思考が、ひとりよがりなものに陥らないように、「多様な他者と豊かなコミュニケーションで協働・対話しながら・・」が、今一番大切だと感じています。AIが進化し、ICT・IoTの時代が到来しているからこそ、「自他を尊重し、多様な他者と笑顔でつながるコミュニケーション能力(デジタルコミュ力を含む)」の獲得が大切になってきます。「文化や言葉の違いを乗り越え、理解し合い、協働する力」こそ、これからを生きる若者に必要な基礎的な力と考えています。

新しい年を迎えると、いよいよ3年生の自己実現への「挑戦」です。3年生の希望進路が、農業、商業、工業、食について、酪農、語学、スポーツや音楽、職業科の高等支援学校、通信や単位制等々、多様な特色を持った高校であり、自己の強みを活かせる多様な進路先を選択していることを頼もしく感じます。先日、「北海道の高卒・大学卒の就職者の3年以内の離職率」が、「高卒41%、大卒34%」という報道に愕然としました。もしかすると、中・高あたりで抱いた「なりたい自分と目指した進路」と、「就職して始まった社会人生活あるいは仕事」に、何かギャップがあったのでしょうか?「いつまでも日本は終身雇用制」とは言いませんが、義務教育9年間をあずかる学校として、キャリア教育がどうだったのか、残念な気持ちもぬぐえません。

義務教育9年間を終えるまでに、自立・共生できる人を育てるのが目的です。「確かな学力も、豊かな心も、たくましいチャレンジ精神も」自己の強みを活かし、学び続ける人を育てるのがゴールです。生徒の皆さんも2022年を振り返り、自分自身の「良さや可能性」を再確認してください。そして、仲間や家族と対話し、新たな目標、新たなステージに思いをはせる新年としてください。勉強も、音楽もスポーツも、まずは目標設定です。

この一年の保護者・地域の皆様の学校へのご理解・ご協力に対し、心より感謝申し上げますとともに、来たるべき新しい年が、明るく希望に満ちた年となることを願い、師走を迎えての言葉といたします。この一年、ありがとうございました。

2、「学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業」

写真1:2年生社会では、1900年代初頭の不平等条約改正の道のりについて学んでいました。「治外法権」や「関税自主権」についてスライド等でも理解し、関税自主権の回復等にどう取り組んでいったのか、歴史の歩みをたどっていました。

写真2:理科では、乾燥した冬に良く体感する静電気についてストローやティッシュで、起こっている現象を科学していました。「物体は+と-の電気をそれぞれ同じだけ持っていて・・」「物体の電気のバランスが崩れている状態・・もしくは、バランスを崩している電気そのもの・・」「異なる物体同士がこすったりなどして接触したとき・・」目には見えない原子・電子・・起こっている現象を理科・科学の見方・考え方を働かせて科学する・・生徒の皆さんの真剣な表情が印象的です。

写真3~6:1年生英語では、ALTの先生も入って、「英語すごろく」。コミュニケーションツールとして英語ですから、話す・聴く・伝えるといった「コミュニケーション活動」は欠かせません。サイコロで出た目の数に示された質問に英語で答えながらゲームは進んでいました。何より楽しみながら学んでいるのが最高です。

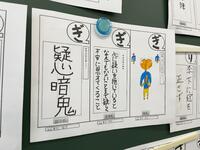

写真7~9:国語では、故事成語をイラストとともに描いていました。なかなか、言葉とその意味、どんな出来事から生まれてきたか等々、暗記というわけにいかないので、こうした五感を働かせた「活動・作業」を通して、理解や活用につなげます。「・・・なの、そうじゃないの???」疑心暗鬼のイラストには、笑ってしまいました・・。

12.20Tue. 千歳市中学校 生徒会交流会

千歳市の生徒会交流会が開催されました。「どんな日常活動?」「いじめ撲滅の取組は?」「学校行事の工夫は?」といった、日頃、見聞きすることはできない各校の特色ある生徒会活動について、わかりやすいプレゼン説明と意見交流ができる貴重な機会となりました。

主体的に考え計画・立案する⇒確かな準備にもとづいて実践⇒事後の振り返り・評価を大切に⇒工夫改善に向け新たなアクションという一連の生徒会活動のPDCAサイクルが、社会に出て、仕事に就いたときも役立ちます。「小中学校で生徒会〇〇委員として頑張ってきたことが、仕事に役立っています」等と社会人からよく聞きますが、何か事業を行う時にPDCAサイクルを確実に回すこと、その際に必要な「コミュニケーション能力」や「責任感・実行力・創造力」等は、学生時代のこうした経験から培われるものです。

後期後半から掲げた生徒会テーマ 『 輝想(こうそう) ~ ひとりひとりの想いを輝かせて ~ 』にあるようにひとりひとりがその個性と思いを輝かせ、個として、集団として、躍動し光輝く・・・主体的で、創造的な生徒会活動に期待しています。

12.15Thu. 学び続ける人に・・コミュニケーション力と共に

「知識再生型の学習から、自立的学習者としての学びへ」、知識・理解を増やすことも大切ですが、自立的に学習に向かい自ら考え、学び取る、学び続ける力の習得がとても重要な時代だと言われています。それは、これまであたり前だと考えていた日常が大きく変わり、(いわゆる)大人が知っていた知識を子どもたちが理解するだけでは通用しない時代になってきているからです。それほどに進む、グローバル化、情報化の中で、自ら学び続ける人になって下さい。問題のチャレンジ場面で、2年生数学では、「学び合い教え合い」で、対話的に学んでいます。自ら学び続けることと同時に、「協働とか対話とか」、コミュニケーション力を活かして共生していく力もより重要性を増してきます。情報化社会やSNSの発展、オンライン・・コミュニケーション能力は、落ちてきているのでは・・と考えさせることもあります。「デジタルコミュ力(りょく)」等というコマーシャルも流れていますが、対面でも、デジタルやオンラインの世界でも、豊かなコミュニケーション能力の獲得は不可欠です。共に学び、共に切磋琢磨して、コミュ力(りょく)を高められる・・それが教室・ホームルームの強みです。

【3年生:進路実現直前の学年末テストに真剣に取り組んでいます】

【1年生英語:Let's make a sign! 思い思いのsignを作成中。楽しみながら英語の表現力を・・】

【1年生数学:点0を中心に90度「回転移動」 頭の中で、図形が回転しながら移動すイメージ。持てますか・・】

12.14Wed. 学校図書館の活用

国語科や言語活動場面での図書館等の有効活用がよく言われます。2年生国語では、本校の学校図書館司書、木村さんの協力を得て、「図書館を利用した“ 調べ学習” 」にチャレンジ。一人一人に渡されたミッションカードには、「絶滅のおそれのある日本の野生生物において・・・・・環境省レッドリスト2020掲載種数表において、絶滅危惧種とされる日本の野生生物の種類数は???」等といった、ちょっと難解なミッションも・・。図書の日本十進分類法の表とにらめっこしたり、司書さんの図書分類の説明等をヒントに、課題解決に取り組んでいました。

ネット検索すれば、ビックデータから必要な情報が簡単に得られる時代となっていますが、「どこをヒントに必要な情報にたどりつこうか?こんな角度から正解にたどりつけないか・・」等々、それこそ、「五感を働かせて、必要な書籍にたどりつき、必要ページに行き、情報を取得しまとめる・・・」一見、遠回りしているようで、正解に至る過程で、予測し、探し、書き、まとめるといった思考過程が、「正解としての答え」だけでなく、「正解を導き出すための思考の仕方」を身につけるのでは・・と感じながら、授業を見せてもらいました。

Myゴールサポート講座②

12月13日(火)放課後に今年度2回目のMyゴールサポート講座を行いました。1回目に続いて今回も紫明女子学院の先生2名に来校していただき、『気持ちの上手な伝え方』アサーショントレーニング講座を実践していただきました。自分の気持ちも大切にしながら、相手の気持ちも大切にしていくことの重要性をいろいろな事例を出しながら説明してくれました。参加した生徒たちも積極的に最後まで講座を受けて、多くのことを学ぶことができました。

12.13Tue. 面接

3年生の「修学旅行新聞」の掲示物の上に、合格祈願の絵馬が飾られ、面接練習や入学試験願書の作成を目にする時期となりました。自分自身が希望している高等学校の「スクールポリシー」に合致した人物であることをアピールする「自己推薦」初年度。「◇◇を意識して学んできて、□□□な力がつきました。将来〇〇と考えていて、高校では△△について頑張りたいと考えています」と述べている自己推薦文や面接の答弁が、『その高校の打ち出しているスクールポリシーに合致している』ものであり、高校が「この生徒なら高校で個性を伸ばしてくれるだろう」と納得させる『文書と表現』は、そう簡単なものではありません。何度も推敲や練習が必要となるでしょう・・。

3年生の模擬面接練習に参加させてもらって、受験期の生徒の真剣さに心打たれました。生徒同士で練習している姿も立派です。

1、公立高校を例に面接内容を考えると

①生徒自身について ②中学校生活についてのこと ③家庭・家族のことについて ④受験について ⑤高校について ⑥社会問題、校則についてどう思うか 等。

2、具体的対策は、

①一番問われる『志望動機』・自己の強みをアピールする『自己PR』をどうつくるか・・

②面接は、「第1印象で75%が決まる」といわれるように 最初が肝心!第一印象をよくしよう

③定番!よくある質問と回答例!丸暗記すると「目が泳ぎ」「棒読みになる」・・・項目でまとめ臨機応変に

④正しい対策・準備で高校受験の面接を攻略しよう

3、良く質問されること

❶「なぜその高校でなければならないのか」を述べる『志望動機』 ❷具体的なエピソードを盛り込み、「努力の仕方や苦労したこと、その経験を通して自分が学んだことなど」を伝える『中学校で頑張ったこと』 ❸「高校で新たにチャレンジしたいこと」や「将来の夢のために努力したいこと」等を強く主張する『高校でやりたいこと』 ❹裏付けるエピソードを交えた『長所』と改善策の具体を加えた『短所』 ❺夢の実現の具体的努力ポイントを明らかにした『将来の夢』 ➏「そのこと」に対して、自分の考えを明確にした『世の中のニュース・出来事について』

等です。「暗記」ではなく自分らしい言葉で、箇条書きに書き出し、順序良く回答できるように準備しましょう。生涯の節目節目の中で、『面接』は何度も経験する(勤務や業績等に関する面談は、1年に何度も行われる)ものです。入試、就職試験、〇〇試験・・・。しかし、練習する機会は、中学生時代くらいです。是非、高校入試を機に、面接の基本をマスターしてください。『特別なことでなく、あなたらしさをどう伝えるか、相手を笑顔にさせられたら最高です』最近、ある公立高校では、「みなさんが社会に出るであろう10年後までには、人類の仕事の約5割がAIないしは機械によって代替され、消滅すると予測されています。そんな中であなたは、どんな職業につきますか?」といった、AIやロボット、Society 5.0といった遠くない未来の中で、どう生きるかの問、「あなたにとって、学ぶって何ですか?」といった抽象的な質問から、その人の学び方や生き方を問うような問題も出題されています。

面接練習を通して「自己の強みを知り」「将来像を描き」「そのために高校ではどう頑張りたい」を自信をもって応えられるよう、今の生活や学習から見直すことが大切です。「試験の時だけ、いい自分を取り繕おうとしてもすぐぼろがでます」そんなに、世の中、社会は甘くないので、(義務教育を終えて)「自立した学びへ、高等教育を受ける」ということは、それ相応の「自覚と責任」が問われると言うことです。15の春に向け、やることはたくさんありますよ。がんばれ受験生!!

12.13Tue. 「表現力」を考える

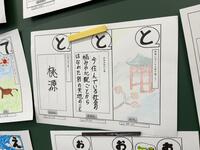

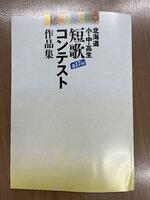

1、第17回 北海道小・中・高生 短歌コンテスト

第17回 北海道小・中・高生 短歌コンテストに出品した本校2年生の短歌が、入選並びに二次審査通過作品となり作品集に掲載されました。テレビ番組で俳句づくりが大きな話題になっていたり、俳句・川柳・短歌など、「短い言葉の中に広がる無限の表現力」を感じます。こうした言葉を使った表現活動には、①何気ないもの(こと)から美しさ、おもしろさを読みとる感性がみにつく ②素晴らしい句からは、鮮明に風景として想像できる ③伝わりやすい文をつくることで、構成力が身につく ④「語彙力」がつき、表現力がみにつく

といったメリットが・・。素晴らしい作品を、(入選作品については)作品集のコメントとともに紹介します。

【中学生の部 入選】

父帰宅二年も待った再会に心躍りし三月の夜 千歳中学校 2年 大日向賢哉

講評:父は単身赴任をしているようだ。コロナ禍で父に会えずに2年が経過した。たくましく成長した作者を父は頼もしく思ったことだろう。再会の時を具体的に詠み込んでいて良い。

【中学生の部 二次審査通過作品】

満月がひすいの海に溶けるまであなたを待った長く長く 千歳中学校 2年 松坂安祐美

2、日常に見る「豊かな表現力」

変化の激しい時代に対応できる「思考力・判断力・表現力」の育成ということが、とても重要視される時代です。もちろん、社会で生きて働く「知識・技能」も大切ですが、(”基礎ができてから応用”だけではなく)「基礎・基本となるベーシックな力」と応用・発展・深化といった「活用する力」としての「思考・判断・表現力」をスパイラルに育成していくことが重要だと言われています。

「日曜日の初耳学」というテレビ番組で、ユニバーサルスタジオジャパンを再生させたマーケター森岡毅さんと林修さんの対談があり、とても興味深い話でした。森岡さんは、就職に悩む若者に「自分の強みを活かせる(会社ではなく)職種に進むべき、自分は何が得意か何をしていて楽しいかの強み・適性を知ることが大切、なりたい自分となれる自分は(適性の問題から)違うのでなれる自分のロールモデルを見つけること・・」等々、キャリア教育にはもってこいの内容でした。

「表現力」といっても、多種多様な表現力があり、人それぞれ、多様な個性・強みを持っています。その強みを伸ばすことからスタートして、豊かな表現力、自分らしい個性を伸ばしていってほしいと願っています。

12.3Sat. 土曜授業 人権教室

本日の土曜授業では、千歳市人権擁護委員協議会の中島会長(元千歳中学校校長)による人権教室を行いました。コロナ禍を配慮し、各教室へのDVD配信・視聴とワークシートで学習を進めました。アニメでも人気のある『聲の形』の実写版のようなDVDから、多くのことを考えさせられました。どのクラスもしっかりDVDを見て、考え、ワークシートに記入していました。

生徒会福囿副会長のお礼の挨拶(概要)を掲載します。

『本日はお忙しい中、私たち千歳中学校の生徒のために沢山のことを教えていただきありがとうございます。DVDを見て、改めていじめの恐ろしさを知ることができました。それと同時に、一人一人の個性を受け入れ、尊重していきたいと思いました。これからは、今日教わったことを生徒一人一人が心に留め、しっかりとコミュニケーションをとって、相手を思いやることを心がけたいです。

そして、この千歳中学校を「いじめゼロ」にし、全校生徒が安心して学校生活を送れるようにしたいです。本日はありがとうございました。