学校行事

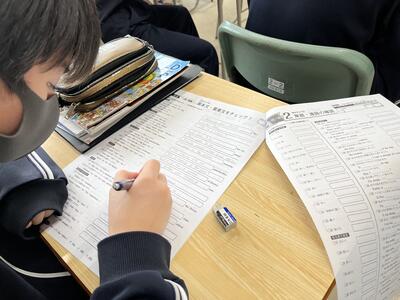

5.31Wed.学ぶ意欲とわかる楽しい授業7

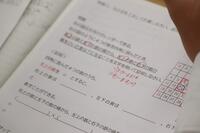

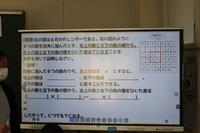

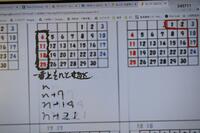

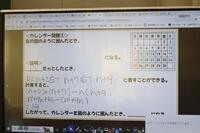

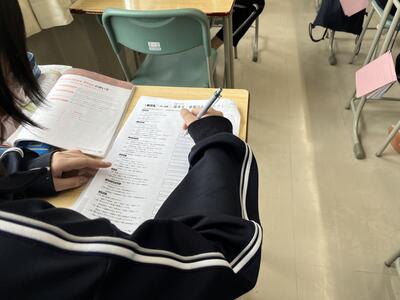

3年生は数学「式の計算の活用」で、とても面白い授業をしていました。「カレンダーの数字の関係に着目しながら、カレンダー上に自由に数字を囲み、その規則性を見つける」という授業でした。

6 7

13 14

4つの数字の(例えば)左上を n とおくと、他の数は、n+1, n+7, n+8 と表すことができます。この4つの数字の関係を四則関係で表し、文字を用いて証明する問題を全体で確認。(右上の数)×(左下の数)-(左上の数)×(右下の数)=7 となることを (n+1)×(n+7)-n×(n+8)の文字式を解くことで証明できることを学び、独自に囲んで、規則性があることを発見する授業でした。「もし、~だったら」(仮説・試行)、「この場合は~だから~」(類推的な考え)、「見方をかえてみると」(多面的・多角的な見方)等、数学特有の見方・考え方を働かせて、『ちょっと難しい課題にも、粘り強く取組む姿勢』がすばらしい授業でした。ジャムボードで個々の考えていることを囲み方や解法経過等、共有することで、ヒントや解法の道筋も見えてきます。

「思考力を問う問題」へのチャレンジ、今後ますます重要になってくるので、みんなで教え合い、学び合いながら、学びを深めてください。

5.31Wed.ミアーズ中学校来校【北海道新聞掲載記事】

「北海道新聞5月31日掲載」 北海道新聞社許諾D2305-2405-00026627

5.30Tue.ようこそ千歳市へ ミアーズ中学校来校

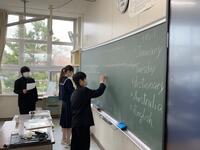

1992年から続く、千歳市の姉妹都市交流事業、アラスカ州アンカレッジよりミアーズ中生徒が来校しました。今日30日は、千歳中学校で、生徒24名、教職員4名を受け入れます。生徒会企画の歓迎集会では、ミアーズ生徒は流ちょうな日本語で自己紹介し、みんなを驚かせました。本校生徒会の運営は、英語と日本語の二本立てのプレゼン。辻川生徒会長の歓迎の挨拶や生徒会のみなさんの素敵なスライドショーにより千歳市を紹介してくれました。ミアーズ中学校からも、日本語でのミアーズ中紹介で、両校の交流がスタートしました。

集会の中での、剣道部による演武や書写の授業、大縄跳びやリレーなどの体育にもチャレンジしてもらいました。異文化理解、国際理解といった面で、とても意義のある姉妹都市交流、明日は、千歳中に6名の生徒が、学級に入り、日本での授業を一緒に体験します。

歓迎集会では時間の関係上、記念品交換はできなかったので、集会後に、学校に対して記念品をいただき、校長からはお礼の言葉を伝えています。また、生徒会の委員長さんより、24名の生徒に日本的な絵柄の「箸とスプーンのセット」を贈っています。

*******

Welcome to Chitose City.

I am Naoto Kanamori, principal of Chitose Junior High School. Thanks for the nice gift.

Chitose Junior High School has 536 students. The school has a long history and tradition, having been in operation for 76 years. Bright and honest students are learning with dreams and goals.

Chitose has a large lake called “ Lake Shikotsu “. It is a caldera lake belonging to Shikotsu-Toya National Park. I want you to feel the richness of nature.

Please enjoy your school life and experience Japanese culture. Have a good stay.

*******

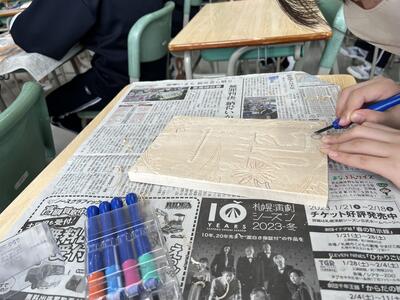

3,4時間目は「書写」の授業に取り組んでもらいました。姿勢から筆の持ち方、心の持ち様等も基本を伝え、墨汁に悪戦苦闘しながらも、見る見る上達していました。

5、6時間目は2学年の生徒たちと学年体育大会を実施しました。フリースロー大会、リレー、長縄と大いに盛り上がりました。最後は、予定になかったバレーボールの試合まで行い、5、6時間目も怪我なく楽しむことが出来ました。放課後は、剣道体験をしました。実際に面をつけての実践はとても楽しかったようです。

5.26Fri.体育大会 学級旗のもとに

千歳中学校体育大会の開催にあたって【開会式挨拶から】

校長 金森 直人

スポーツ、音楽、芸術が様々な制限を受けたコロナ禍から、私たちは、新たな伝統づくりにチャレンジしています。いつも話していますが、『伝承と伝統』は違うので、千歳中76年の歴史を感じつつ、今の仲間でしかできない、ポストコロナの体育大会を創造しましょう。全校一斉での体育大会は4年ぶり・・。目標を持って協力しあい、難しいことにも挑戦する姿勢こそ、私たちの目指す新たな伝統です。保護者・地域の皆様、生徒たちのがんばりと仲間との絆に声援を送り、笑顔と感動を共にできることを本当にうれしく思っています。今日1日、多くの笑顔と躍動に期待しています。

**********

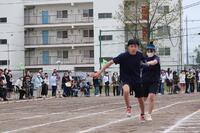

全校生徒が一堂に会し、学級旗に込めた想いを胸に、全員全力で取り組んだ爽やかで、感動的な体育大会となりました。生徒会や各委員会の企画力・実行力・責任感が光るプロデュース。上野保体委員長の力強い宣誓や、辻川生徒会長の気迫あふれる開会あいさつ・・

3年生の気力のパフォーマンス、学級の一体感、競い合いながらも学年が「チーム3学年」として、しっかりとした絆を感じさせる競技・応援・他学年への声かけは、正に全校生徒をリードし、学校をけん引する『新たな伝統』を感じさせるものでした。閉会式でも話しましたが、「コミュニケーション豊かに協力し合って、みんなでひとつのことに挑む力」は、社会に出た時に最も必要な資質であり、心ひとつにチャレンジする学校行事が、そうした人間性を磨いていると感じられる、素晴らしい体育大会でした。次なるチャレンジに・・。

5.25Thu.みんなで創り上げる体育大会

明日は体育大会。保健室前には、「けがに注意しましょう」等、健康・安全を守る掲示物が・・。76年の歴史ある千歳中学校の体育大会の優勝旗が、朝の段階で、準備されていました。放課後は、生徒会・委員会活動を中心にみんなで会場準備や明日の補助役員等を確認。昨年度来、学校行事や各種集会、委員会活動の中で、本校生徒の持っている「明るさや素直さ」と共に、役割を担い、ミッションを実行するときの、「自治力の高さ」「責任感と実行力」「創造性」を実に感じます。今シーズン初の24度越えにも、愚痴ひとつ言わず、協力しながら各種作業や競技運営・進行確認等、責任を持って取り組む姿は、座学の学習だけでは分からない、社会性、コミュニケーション力、生きる力、といった生徒たちの『強み』を感じます。

笑顔があふれ、個と集団が躍動する、明日の体育大会に大いに期待しています。

5.23Tue.スポーツや音楽、芸術活動で強みを伸ばす For the Team

今日は、体育大会の総練習が行われました。一通り開閉会式や種目の流れの確認が中心でしたが、本番も待ち遠しく、競技種目に躍動し、協力する姿が光ります。開閉会式運営・放送アナウンス・競技補助役員等々、運営面の仕事にも責任感厚く仕事し、競技は協力・躍動・・。中学生のはつらつとした頑張りには、本当に元気をもらいます。26日(金)体育大会、保護者の皆様にも楽しんでいただきたいと思います。

体育大会を終えると早いもので、6月、市内中体連や石狩管内中文連の発表会等、部活動の大会・コンクールが本格化します。6月中旬には、前期中間テストも予定されているので、生徒のみなさんは、着実に勉強を継続することと、部活動との「二足の草鞋」状態に・・。「継続は力なり」、日々の努力、大会・コンクールまでのプロセスを大切にして頑張りましょう。

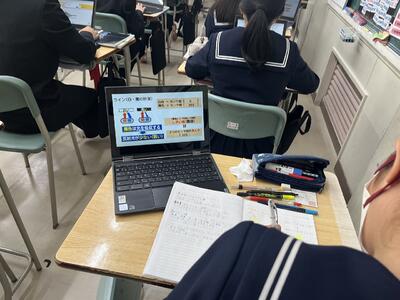

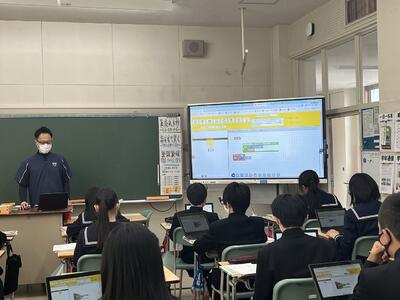

5.22Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業6

本校では、「進んで考え、粘り強く学びに向かう生徒の育成」を研究主題に、教科研究を進めています。学習指導要領が求める「主体的、対話的で、深い学び」を可能にする授業改革、ICTも利活用した「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を図る授業改革を進めています。

ちょっと難しい言い方でしたが、要は、日々の授業の中(単元の中のどこかで)で、子どもたちが主体的に「教科特有の見方・考え方」を働かせ、対話を深め合いながら、課題解決や新たな考えに至るような「深い学び」に向かう授業づくりを研究していると言い換えることができます。

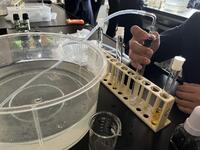

3年生理科の授業では、前時に実験した実験結果や考察、既習事項の電離式等から、「酸性、アルカリ性の正体は何だろう?」という課題に、9グループの実験グループが、チャレンジしていました。「陽極・陰極付近にリトマス紙の変化をもたらしたものは?」「ーイオンは、〇〇極に引き寄せられるので・・」「電離式に示されたように・・・」「陽極、陰極の色の変化から・・」、グループの考察場面では、目には、見えない科学現象をどう図や理科的な用語で説明するか、みんなが、起きている現象について理解できるよう、実験結果の図や電離式に着目して、対話を深めていました。科学者のような理科特有の「見方・考え方」、グループの教え合い・学び合い・議論の深まりに感心する授業でした。

ホワイトボードにまとめられた考察をグループごとに写真に撮り、課題の解答とともに、スプレットシート上で共有されます。班員個々の本時の課題に対する「考察とまとめ」もワークシートに記述するよう指示されていました。「個の考えから集団へ、課題解決、集団から個へ・・・」学びが深まる授業でした。

5.22Mon.体育大会に向けて

今日から、夏服への移行期間となり、26日(金)には、体育大会が開催されます。やや曇り空で、気温もあまり上がらない(黄砂も心配される)天候ながら、学年練習も大詰めに入っています。明日には、総練習が行われ、各学級の学級旗が出そろい、各委員会の準備も着実に進んでいます。

3年生の学年練習は、なぜか雨・・。まだ、学級対抗のMIXリレーを走れていません。それでも、保体委員が中心に作戦会議をしたり、リレーや大繩の「こつ」について説明し、常に工夫改善・・。掛け声をそろえたり、走力差をカバーする方法等、「みんなで協力、みんなで工夫」する姿は、さすが3年生生、スクールリーダーです。

「強みを伸ばし、弱点はみんなでカバー」、常に工夫改善して、ひたむきに努力する事で、仲間との一体感、達成感が学級の絆を深めます。そして、学級が競い合いながらも、互いを認め合い学年が高まっていく・・他学年の姿からも学ぶ・・学年の高まりが学校全体の一体感、集団の成長につながる・・そんな充実感を得られる体育大会をみんなで創っていきましょう。

5.19Fri.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業5

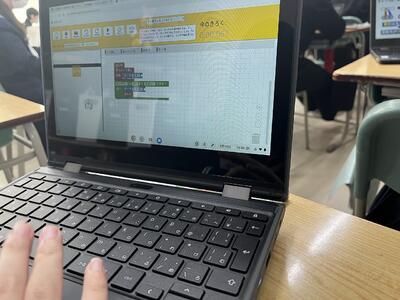

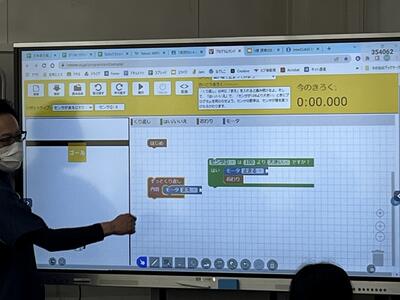

1、プログラミング

2年生技術「プログラミング」の授業では、車の発進、ストップ、右左折等、動きを制御するプログラミングのフローチャートを作成して、「プログラミン」を学ぶ、学習を行っていました。情報通信リテラシシーといわれる、情報教育の基礎・基本や情報モラル(扱う上での注意事項やモラル、危険性等)についても並行して学んでいかなければ時代です。プログラミングゲームソフトを活用して、楽しく学びます。

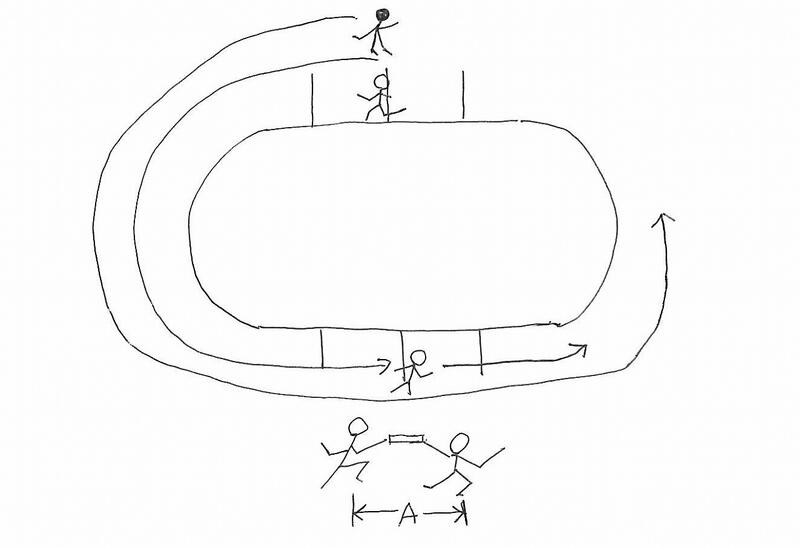

2、リレーの面白さ

● 200mトラックを一人で駆け抜ける「くろまる」君は、200mを20秒で走ります。

〇+〇 100mを10秒で走る「しろまるくん①」は、同じく100mを10秒で走る「しろまるくん➁」にバトンパスして200m走ります。

● 200mのタイム = 20秒

〇+〇 200m のタイム < 10+10秒 バトンパスをした方がタイムは縮みます。これには大前提があって、「前走者と次走者のスピードを同じくする」必要があります。「ゴー・・・・はい・・」等、コミュニケーションを図って速度ロスをなくします。そうすると、授業で習ったA(利得距離)の部分は、誰も走っていません。バトンが手渡しで移動した利得距離が得られます。(利得距離を大きくするには・・もうお分かりですね・・)

リレー競技の面白いところは、大人数で走れば走るほど、多くの利得距離が得られ、合計タイムが縮むこと・・3年生には、特に、「流れるような美しいバトンパス」に期待しています。体育大会では、チーム競技の面白さを見せてください。

5.18Thu.小中連携・一貫教育合同会議①

5月18日(木)放課後、千歳中学校区小中連携合同会議①を実施しました。小学校の先生方と中学校が連携し、9年間を見据えた共通認識の上で、どんなことが連携して行えるのか、ということを協議していきました。各小学校の現状や中学校の様子を交流することで、令和5年度の方向性を確認しました。

5.18Thu.体育大会1学年練習

5月18日(木)体育大会1学年練習を行いました。中学校に入学して初めての大きな学校行事となる体育大会。結果だけにこだわるのではなく、学校行事だからこそ身につけることができる、仲間と協力して取り組むことの大切さ、先輩たちの全力で取り組む姿、多くのことを吸収して自分が成長することができる学校行事にしてほしいです。

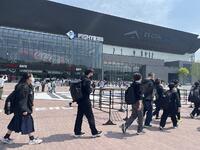

5.18Thu.はまなす学級フィールドワーク

はまなす学級は、フィールドワークで、北広島市のボールパークを訪れました。北広島市や北海道の小中学生をエスコンフィールドのFighters戦に招待してくれたもので、道産子ピッチャー伊藤選手、伏見選手のバッテリーの試合も観戦。事前に作成したポスターを掲げながらの応援に力が入りました。ミュージアムやフィールドアスレチックも体験でき、JRやバスを利用して有意義な体験型研修となりました。

5.18Thu.石狩管内春季卓球大会

4月29日、石狩管内春季卓球大会が開催され、2年生シングルスの部で、千歳中学校、木浪さんが第3位に輝きました。校長室にて、伝達表彰しています。管内的なレベルの高い石狩管内で第3位の成績は、大変名誉なことであり、2年生ながら今後の活躍が期待されます。若年期のスピード、瞬発力、テクニックの習得が、後々の競技生活の中で大きく影響してくるスポーツです。市内中体連も間近ですが、日々の集中した練習の積み重ねで、千歳中卓球部の躍進に期待しています。

石狩管内春季卓球大会 2年生シングルス 第3位 木浪康太

5.17Wed.体育大会2学年練習

5月17日(水)体育大会2学年練習を実施しました。本日の天気は、昨日とはうってかわって晴天となり、コンディション的にはとても良い状況の中で学年練習が進められていきました。本番当日も晴天となり怪我なく全力で取り組むことを期待しています。

5.16Tue.PTA総合委員会

5月16日(火)PTA総合委員会を行いました。大変忙しい平日の夜にもかかわらず、役員を引き受けていただいた多くの保護者の方々に来校して頂きました。総合委員会の後には、各委員会が行われ委員長や副委員長を決めました。その後も今後の年間活動計画を決定させたりと、千歳中学校の生徒の為、学校の為、地域の為を考えていろいろな意見交流がなされました。

5.16Tue.体育大会3学年練習

5月16日(火)体育大会3学年練習を行いました。当初予定では、グラウンドで行う予定でしたが先日の雨の影響でグラウンド状況がよくないことから、スタートは体育館で開閉会式の練習を中心に行いました。3年生にとっては中学校生活最後の体育祭となるので、怪我なく全力で取組むことを期待しています。

5.15Mon.3学年集会&1学年集会

5月15日(月)5時間目に3学年集会・6時間目に1学年集会を実施しました。3年生・1年生共に各委員会の活動予定を発表し、より自分たちが生活しやすい学校づくりのために計画を立てていました。委員会活動は、学校生活の中でも自主的・自発的な活動でより多くの生徒たちが気持ちよく学校生活を送るために必要不可欠な活動です。再来週には体育祭もありますので、全校生徒が協力して思い出深い体育祭になることを期待しています。

5.13Sat.土曜授業

1、3年生 体育大会に向けたクラスごとの「価値づけ」・作戦会議

クラスによって、取り組み方は様々ですが、どうやったら「長縄が連続で続くのか?」「リレーを速くする方法は?」「最後の体育大会の〇組の意義・価値は・・」、ただ行事を迎えるのではなく、それまで取り組み過程の中で、何ができるようになり、どう価値づけしていくか・・、それぞれのクラスが、班で、学級で、対話し、価値づけをしていく姿に「取り組み過程の中で育っていく」頼もしさ、笑顔や温かさを感じました。

2、修学旅行自主研修発表会・まとめ集会

1~5組とはまなす学級の代表者が、修学旅行自主研修のプレゼンを披露していました。行程の紹介、研修地のこと、研修の様子やトラブル、面白エピソードや食や古都京都の魅力、自主研修を終えての感想など、充実した研修となったことがうかがえる、拍手と笑いある温かな発表会でした。

引き続き、代表委員会の運営で行われた2コマ目のまとめ集会では、各委員会の総括や放送委員会からは、制作日数4日間とは思えない素敵な想いでスライドショーが上映され、みんなで創り上げた修学旅行を改めて振り返っていました。竹谷先生からは、準備、修学旅行の3日間、最後のまとめ集会まで、その取り組み過程のすべてについて、まとめと総括を話していました。この取組の間、「みんなが楽しめるものを・・」と快く送り出してくれた家族や旅行団に関わるすべての人たち、生徒自らが自治力を高めて、協力し合い創り上げた素晴らしい修学旅行でした。

3、教科の学習の様子

生徒達が、今までの学習で培った教科特有の見方・考え方を働かせて、「課題の解答や自分なりの意見・考えにたどりつく」、「意見・考えを他者との対話や協働の中で・・」・・といった授業づくりのイメージを千歳中学校の日々の授業研究で取り組んでいます。1年生の英語科で「日本語での自己紹介後に既習事項で自己紹介をしてみよう」とか、数学科で、「解答方法についてわかる人も分からない人も協働で、教え合い学び合い、作戦会議を持つことで、自ら学び取ったり、わかるように伝えることでより確かな理解につながったり・・」といった授業も、子どもたちが自ら学び取る授業にする工夫が感じられます。

4、交通安全教室

千歳警察署交通第一課長さんに来校いただき、交通安全教室を実施しました。「被害者にも加害者にもならないために・・」交通ルールをしっかり守り、自身の健康安全を・・。長﨑生活委員長より交通安全宣言で、交通安全教室を終えました。

5月11日から20日まで、「春の交通安全週間」です。自転車を使う機会が多くなってきたり、車もついついスピードを出しがちな季節、事故発生のリスクも高まります。自分と身の回りの大切な人の交通安全、健康安全を心がけた生活を送りましょう。自転車使用時のヘルメットについては、着用の努力義務化となっています。もしもの時のためにも、自転車使用時のヘルメット着用率向上に努めましょう。

5.12Fri.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業4・部活動本格化

1、わかる楽しい授業

①国語では、グループ発表による、登場人物の心情や作品から得られる考え方、生き方、自分なりの想いや感想を共有し合った後、学習の振返りとして、Googleフォームを使って、学習後の感想をそれぞれが整理していました。個の読み取りを、集団で交流し合い、広げ深める。そしてまた、個にかえっていく・・。「みんなで学び合うことの楽しさ」、協働的な学びです。

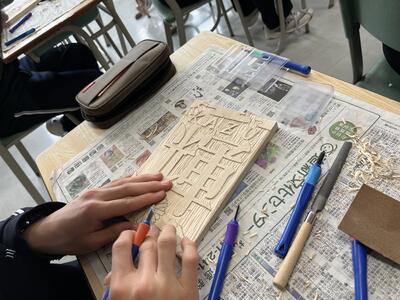

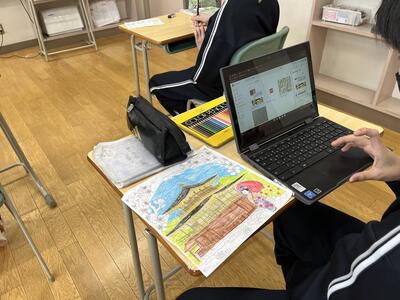

➁美術

黙々とクリエイティブな作品作りに取り組む様子に、美術・芸術面での「表現力の豊かさ」を感じます。国語・数学・・・といった教科も大切ですが、感性を磨く、強みを伸ばす・・といった面で、実技・技能教科における表現力も欠かせません。様々な図案や動植物等、作品作りの助けとなるためにネット検索も活用します。

③理科

「理科の先生の実験準備って大変だなー。だけど面白そうだなあー。」とずっと同僚の先生方の理科の授業を見てきました。実験準備し、授業で、課題や予想、検証・実験方法を確認し、グループで協力して、実際にやってみる。結果やデータを整理し、考察・まとめ・・。理科の授業には、「不思議だな、おもしろい・・」わくわく感がいっぱいです。体験的に学んで、確かに活用できる力を・・。

2、部活動本格化

5月2日の部活動結成集会で、部活動の意義や約束事を確認し、1年生も含めた活動が本化化しました。部活動を見て回ると、活動中でも身体をこちらに向けて「こんにちわ!」という元気な挨拶が、うれしくなります。少子化で、チームのメンバーが集まらなかったり、R5~R7年度にかけての地域移行で、様々な変化がでてきたりする学校部活動ですが、「志を同じくする仲間が、日々の活動や試合経験を通して、心・技・体を磨き、協力し合い、関わる多くの人達への感謝と礼を尽くし、目標達成を図る・・」、その過程を通して、人として成長を遂げることを願っています。

5.9Tue.修学旅行 自主研修レポート(HR)発表会

「教科書や本でしか見たことなかった場所や風景を自分たちの足で実際に歩き、見聞きして、体験して・・。素晴らしい経験や学びとなったし、コミュニケーション力もついた・・いい想い出になった・・」自主研修レポート発表会を見せてもらいましたが、時間をかけずに、文字は少なく、「伝わる」スライド製作のうまさ、(書いてあることを読まずに自分のことばと感想で伝える)プレゼン力の高さに感心しました。スライドのバックを「きつねや竹」等、京都にあった手書きのスライド背景にしている人もいました。様々な教科での学習や1,2年生での研修まとめと振り返りの習慣が生きていると感じます。おそらく、自分が社会に出ても、様々な製品や仕事上のプロジェクトの説明等、自らの考えや発想、企画等をプレゼンする機会が出てきます。小中学生期のこうしたプレゼン力の育成が、キャリアの視点でも大切だと、改めて感じました。

いい経験が、いい発表につながっています。中学校生活最後の「〇〇」に、しっかり、ねばり強く、チャレンジし、ひとつひとつ、クリアしていきましょう。

5.9Tue. 学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業3

「習うより慣れろ」という言葉があります。これは、『人に教えられるよりも、自分で経験を重ねたほうが身につく』といった意味のことわざです。英語でも、Practice makes perfect.(実践により完全の域に達する)という言葉があります。「習う」ことで身につけていた知識再生型の学力ではなく、自ら五感を働かせて経験的に学ぶ、学び取る習慣が大切だと言われている現代。そうした、経験的な学びの強さは、今も昔も変わらないのかもしれません。

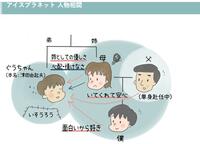

2年生の国語「アイスプラネット」の授業では、登場人物の関係性や出来事、その時の感情等を読み解き、自らの考えをみんなにプレゼンしながら、また、質問や反対意見等ももらい議論していく中で、学習が深まっていました。

「登場人物の言動に着目して、人物の関係や心情の変化をとらえること」、「 登場人物の考え方や生き方などについて、自分の経験などと関連づけて考えをもつこと」等がねらいの単元ですので、登場人物の関係性や心情理解だけでなく、自分事として考え方や生き方など深め・広げる学習に感心しました。

5.9Tue.学力・学習状況調査 英語「話すこと」調査

2月に一度、予備調査を行った英語「話すこと調査」。先生方が進め方を丁寧にスライドにしてくれたので、「話すこと調査」「質問紙調査」を終えることができました。調査問題なので、本来、できばえや学力を競い合うものではありませんが、「何ができるようになっているか・・」「何が身についていないのか・・」を把握し、明日からの学習の仕方に活かすことが最も大切なことです。

今回のオンライン調査で使用した、MEXCBT(メクビット)は、文部科学省が開発したオンラインの学習システムです。 「オンライン上にあり、インターネット環境があればどこからでもアクセスが可能で、国や自治体が作成した試験問題に、オンライン上で挑戦することができる」という利点があるので、英語だけでなく、様々な教科で活用が研究されています。

変化の激しい社会に対応していく、「思考力・判断力・表現力」を身につけてほしいという世の中の要請です。学力・学習状況調査や入試問題の出題傾向のように、いわゆる「思考力を問う問題」が、今後ますます、様々なテストや試験で問われるでしょう。ちょっと難解な問題文を、「情報を整理して、問われていることを読み解き」⇒(必要によっては図表で表し・・)⇒様々な教科で身につけた「見方・考え方を働かせて」⇒「解答を導き出す」。タブレット端末のようなICT機器も利活用しながら、多様な他者と協働し、納得解・最適解を導き出していかなければならい時代です。日々の積み重ね、粘り強い努力、自律的に学び取る姿勢を磨いていきましょう。

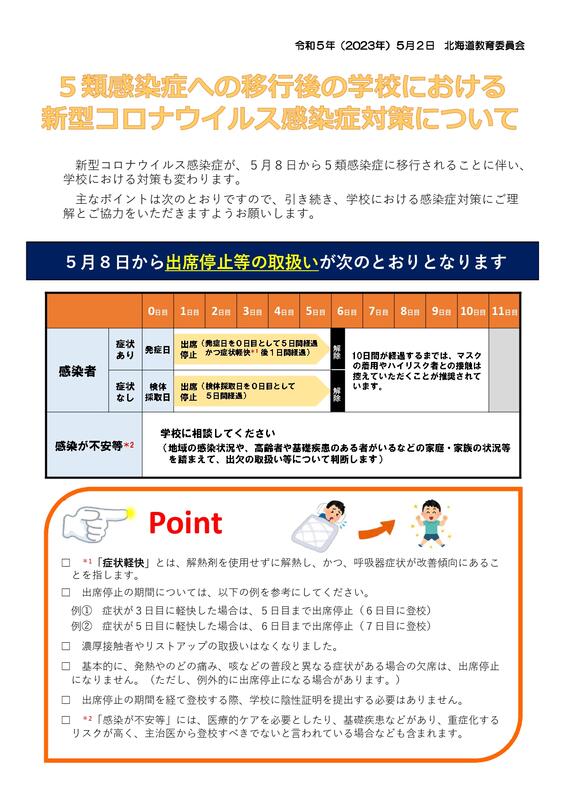

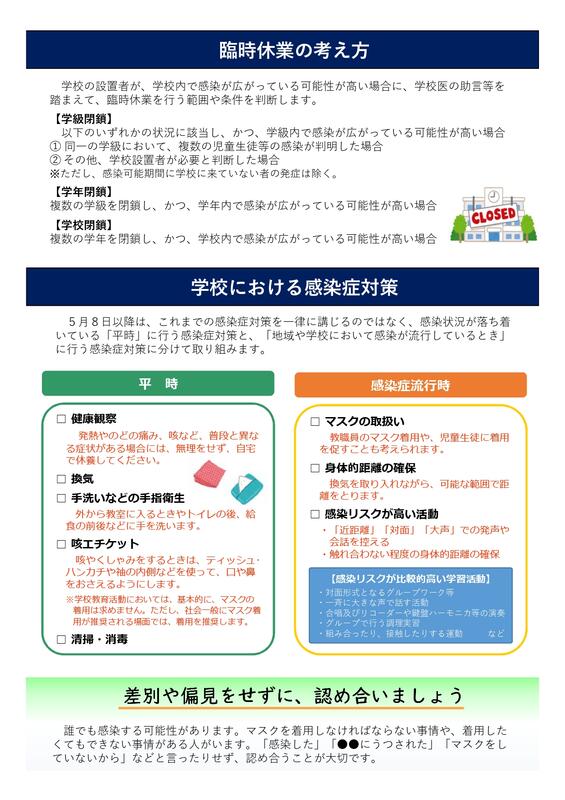

5.8Mon.五類感染症移行後の新型コロナ対応

例年にない早めの桜前線に花見や行楽等も楽しめたゴールデンウイークだったのではないでしょうか。大きな事故の報告もなく、風薫る五月の教育活動がスタートしました。

5類移行に伴って、道・千歳市・学校等の対応について以下のような文書を配付しています。

********

【5類感染症移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について】

1 出席停止の取扱

(1)感染が確認された児童生徒の出席停止は、「発症した翌日から5日経過、かつ、症状軽快後1日が経過するまで」とします。

・発症から10日間経過するまでは、マスク着用を推奨します。

・5月8日前に感染した場合も、5月8日から上記を適用します。

(2)濃厚接触者の特定は行いません。

・発症していなければ、「家族が発症」や「感染対策をせずに飲食を共にした」場合でも、直ちに出席停止の対象となりません。

(3)以下のように合理的な理由があると校長が判断した場合は、出席停止として取り扱います。

・同居者に高齢者や基礎疾患の家族がおり、保護者から感染不安で欠席させたいと相談があり、欠席以外に手段がない場合。

・医療的ケアを必要とする児童生徒、及び基礎疾患により重症化リスクのある児童生徒に対して、欠席が必要との主治医の見解を保護者と確認した場合。

※やむを得ず登校できない場合、オンラインでの学習機会の確保など必要な配慮を行います。

2 発熱や咽頭痛、咳等の症状がある場合の欠席は、病欠として扱うことになります。軽微な症状があることにより登校を制限することはありませんが、無理をして登校することのないようご協力をお願いします。

3 臨時休業の判断

・同一学級で複数の感染が判明した場合、季節性インフルエンザ等に準じて、臨時休業の判断をいたします。

・閉鎖期間は、土日祝日を含む5日間を目安とします。

・学年閉鎖は同学年の複数学級での閉鎖、学校閉鎖は複数の学年閉鎖の際に検討します。

4 感染対策

(1)平時においても、以下の感染対策を行います。

①児童生徒の健康観察

・健康観察シートは不要とし、体調不良がないかを、家庭と連携して確認します。

②手洗い

・石鹸での手洗いを指導します。手指消毒は、手洗い困難時に補助的に行います。

③咳エチケット

・ハンカチや袖などで口元を押さえることを指導します。マスクは着用を求めないことを基本とします。

④換気

・気候上、可能な場合は常時、換気を行います(常時換気が困難な場合は、30分に1回以上、窓を全開にするなど)。

(2)地域や学校で感染が流行している場合、「感染リスクが高い活動」に対して、下記の対策を一時的に講じます。

①「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること

②触れ合わない程度の身体的距離を確保すること(間隔を一律にこだわらない。状況に応じて柔軟に対応)

********

【北海道教育委員会の五類移行のリーフより】

5.2Tue.部活動結成集会

5月2日(火)放課後の時間に部活動結成集会を行いました。多くの生徒たちが、自分で選んだ部活動に入部し、決意表明をしています。そんな中、3年生はいよいよ最後の年。日常生活を今まで以上にしっかりと生活することで部活動も充実させてほしいと思います。

5.1Mon.石狩管内中学生バスケットボール選手権大会

4月29日(土)30日(日)に北広島市総合体育館他を会場にバスケットボール管内選手権が開催されました。女子は2回戦で敗れはしたものの試合内容は、心・技・体の成長が見られる素晴らしいものでした。(ベスト16)

男子は、準々決勝で、残り4秒から逆転勝利し、準決勝進出。準決勝、3,4位決定戦に敗れ、第4位という結果でした。修学旅行明け、休養なしの2日間、トップレベルのハードな2試合。精神的にも肉体的にも成長が見られ、ひとりひとりのレベルアップとチーム力の向上により、次のステージでの活躍が期待される内容となりました。男女とも課題を解決し、中体連大会での躍動に期待しています。

5.1Mon.修学旅行を終えて

"Final Interesting Learn Memory 『FILM]』京都 映画のような思い出をつくる”

4月26日~28日に行われた修学旅行は、初日のみ若干の雨模様だったものの、晴天の中、「チーム3学年」が協力し合い一体感のある修学旅行でした。出発前に、「『伝承』と『伝統』は違うので、あなたたちにしか創れない新たな伝統となる修学旅行を創り上げてください」という話をしました。個人旅行とは違うので、「みんなが楽しめるように・・」実行委員会や行動班、宿泊班が、それぞれの役割を果たしながら、歴と文化の奈良、京都のまちを自らの足で踏みしめ、五感で感じてきた修学旅行。With コロナの中では、万全の対策を講じながらの充実した研修を生徒・教職員・旅行団関係者で創り上げた充実感があります。月並みですが、こうした五感で感じてきた経験、協働し合うことで生まれる仲間意識や絆をこれからの学校生活や自己実現に大いに活かしてほしいと願っています。ご家庭でのご支援、ご協力にも感謝申し上げます。お土産話をたくさん聞いてあげてください。ありがとうございました。

4.28Fri.修学旅行⑧

修学旅行団帰着。2泊3日に渡る修学旅行が終了しました。貴重な多くの経験を積むことができ一回り成長することができました。視野を広げることができた3年生、今後の学校生活に期待です。

4.28Fri.修学旅行⑦

修学旅行最終日。

4.27Thu.修学旅行⑥

自主研修続編。伏見稲荷神社他。

4.27Thu.修学旅行⑤

自主研修続編。清水寺。

4.27Thu.修学旅行④

晴天の中での自主研修。金閣寺と北野天満宮。結構人が多いです。

4.26Wed.修学旅行③

貴重な座禅体験。今までには、感じられなかった緊張感と静寂。そして集中力。素晴らしい体験です。

4.26Wed.修学旅行②

奈良公園・東大寺大仏。雨に濡れない時間帯もあったようで良かったです。歴史的な文化遺産に触れることで、見聞を広めてほしいと思います。

4.26Wed.修学旅行①

一団・二団とも無事到着。その後はバス移動。楽しそうな笑顔が何よりです。

4.25Tue. 修学旅行前日集会

修学旅行の前日集会が行われ、最終確認。写真隊形の練習や班長会議も行われ、いよいよ本番です。Final Interesting Learn Memory これまでの中学校生活の集大成として、おもしろい体験、学ぶ場面を通して、映画のような思い出を創る ” FILM 京都 ” チーム3学年が、「みんなで創る本当の楽しさ」を追究します。今日は、しっかり準備し、明日からの頑張りに期待しています。

4.25Tue. 自転車ヘルメット努力義務化

自転車の「ヘルメット着用」が努力義務化になりました。おそらく、いずれ「着用義務化」となるでしょう。自転車事故による命にかかわるような事故防止のための措置ですので、自転車利用時は、ヘルメットを着用することを習慣化してほしいと思います。

自転車登校の生徒たちが、手にヘルメットを持って登校してきました。「学校では、後ろのロッカーにおいているので、じゃまにはなりません」との言葉に、交通量の多い近隣を登下校する、通学時や部活動等でも「安全・安心」のため、多くの生徒が、ヘルメット着用に早く対応してほしいと感じました。

自然豊かな千歳市のいい季節が到来しました。お出かけや旅行、スポーツや音楽、イベント・・。交通事故や行楽型の事故には、十分気を付け、楽しい連休をむかえましょう。

4.24Mon. マイゴール手帳を利用した自己管理

学校紹介の「特色ある取組」にマイゴール手帳について2023年度版に更新しました。

1、見通しと計画を立てる力

2、目標を設定し、ねばり強く努力する習慣

3、スケジュール管理と自主自律

上のような、大きく三つのねらいがありますが、家庭学習や生活の規則正しいリズムを「ととのえる」ため、夢や目標など設定し、計画的に努力する、キャリアパスポート的な活用等、この取組を通して、生徒・保護者・学校が協力し合って未来の担い手となる人づくりに努めます。

4.30Sun. 春の健康安全・管内中学生バスケ

1、春の健康安全

校舎周辺の満開の桜が、青空に映えています。一週間以上早い桜に生徒たちの笑顔と躍動の学校生活に期待感が膨らみます。3年生は、今週の修学旅行出発、1,2年生の保護者面談もスタートします。5月からは、個々の感染対策を講じながらも制限のないゴールデンウイーク。学校・家庭・地域の「対話」が制限されていたコロナ禍から、「対話と連携」による教育活動の充実へ、工夫ある一歩を踏み出す春です。二輪四輪、交通量が増え、行楽やイベントの多い5月の連休もまもなくですが、「自分と大切な人の命と健康を守る」ための、健康管理や交通安全、(ヘルメットが努力義務化になった)自転車の利用、レジャー型の事故防止と、健康安全に十分気を配り、学習・生活、家庭での過ごし方を充実させましょう。1,2年生の保護者面談を活用し、生徒の学習・生活、将来について等、対話と理解を深めてほしいと思います。

2、令和5年度 石狩管内中学生バスケットボール選手権大会開幕

上記大会が開幕しました。石狩管内のバスケットボールの充実発展に寄与した服部英俊先生が、北広島の中学校の現職中に急逝し、石狩管内のバスケットボール指導者たちが、「ねばり強く組織的にディフェンスを頑張り、堅守速攻」、「単に勝てるチームではなく常に全力で戦い、礼儀正しく、頑張るチームに・・」といった強い思いを後世にもつないでいこうと、「かっぷくのいい服部先生のように大きな優勝カップ」を用意し、管内選手権としたものです。時期的に管内中体連への試金石にもなっていますし、新人戦後、指導者として何としても一度は手にしたいカップでもあります。男女ともに1回戦を勝利し、修学旅行後の準々決勝・準決勝・決勝となりますが、チーム力を高め、一回り成長した姿を見せてほしいと願っています。

4.21Fri. 学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業2

肌寒い日が続き、足踏みしていた桜前線も一気に北上、千歳中の桜も開花しました。3年生は来週から修学旅行、NRTや学力・学習調査を終え(英語の話すこと調査と質問紙調査は5/9)、授業も本格化しています。学力テスト・高校入試・チャレンジテスト・・・すべてのテストで同じ傾向ですが、「問題文が(具体的ではあるが)長く、(情報を整理し)『読み解く力』が必要であること。国語だけでなく、数学・英語でもこの『読み解く力』が必要になってきます。「問われていること」自体は、さほど難しくないのに、「読み解く」つまり、「情報・わかっていることを整理し、解答の道筋がわかる」ということが大切であり、そこに時間がかかりすぎたり、難しさを感じたりしてしまっている人も多いのでは・・。比例、一次関数の問題で、まずは「y=ax+bとおく」だけで、解答への道筋が見えてくるように、「読み解く力」と「教科特有の見方・考え方」が、Key word。授業では、「わからないところや疑問、予測や自分の考え・・」等々、他者との活発な対話から、学びと理解を深める、わかる楽しい授業を創っていきましょう。

「好きこそものの上手なれ」ではないですが、まずその教科を好きになることから始めてほしいと思います。

↑理科は、「おもしろい、不思議だな・・」がいっぱい。実験者のような真剣な目と表情で、探究する姿が光ります。

↓ 技術では、自分でつくったプログラミングを学習成果として先生に・・・。出来上がったプログラムをコピーペーストし、スライドに添付して提出完了。ウインドウズのPCとも若干使い勝手も違うのに、手慣れた作業ぶりに感心します。

4.18Tue. 「ねばり強く挑戦する」4月学校だより巻頭言より

「主体的に学び 心豊かに行動し ねばり強く挑戦する生徒の育成」~夢や志をもち、未来をたくましく生きる~

校長 金森 直人

例年にない雪解けの早さに春の到来を感じます。マスクの取扱いやいわゆる濃厚接触者の対処方法・期間の変更(4/1~)、感染症の位置付け5類への移行(5/8~)等、新しいかたちでのWithコロナの新学期がスタートします。4年ぶりに様々なイベントや経済活動が動き出し、期待に満ちた年度はじめとなっていますが、学校という特性上、「密」になりがちであり、いったん感染拡大が始まると感染リスクは決して低くはありません。衛生管理マニュアルにもあるように常時換気や一定の距離の確保等、適切な感染防止策を講じながら進めて参りますが、「個人の適切な判断」も一層大切になってきます。「自分と自分のまわりの大切な人の命や健康を守る」教育にも力を注いでいくつもりです。

令和5年度の重点目標を「主体的に学び 心豊かに行動し ねばり強く挑戦する生徒の育成」

~夢や志をもち、未来をたくましく生きる~

と、しました。

変化の激しい時代に、夢や志を持って目標(ゴール)設定し、自律的学習者として学び続ける人材。多様な他者と豊かな心とコミュニケーションで協働しながら、ねばり強くチャレンジする未来の担い手を育成していきたいと考えています。生徒会が掲げたテーマは「輝想」。「一人一人の個性とその想いを紡ぎあい、誰もが輝く学校を創ろう」という決意が感じら、~夢や志をもち、未来をたくましく生きる~という姿に大いに期待を寄せています。

ふるさと千歳市は、国産での先端半導体製造を目指すRapidus(ラピダス)の進出、空の玄関口としても、国際化、グローバル化が一層進展します。脱炭素社会の実現に向けて、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「千歳市ゼロカーボンシティ」の実現を目指すことを宣言しています。世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界のみんなで2030年までに解決していこうというSDGs等、「広い視野」を持って、簡単には答えの出せない、解決すべき社会問題にも" Think Globally Act Locally"(地球規模で考え、行動は足元から・・)という精神で立ち向かってほしいと思います。

限りない可能性を秘めた個性が芽生え始める義務教育後半の三年間。「可能性という種」を土に植えただけでは、花も実も育ちません。種に水や栄養を与え、光が降り注がれ、種は芽を出し、しっかり根を張り、枝葉を伸ばして花を咲かせます。「努力することの大切さや継続」、その世代に応じた「学び」や「体験」が、水であり、栄養であり、光です。可能性を開花させ、しっかりとした根を張るたくましさを持った生徒を育てようと、教職員一同「チーム千歳中」で努力してまいります。

学校と保護者、地域の皆様が、子どもを中心にすえて、信頼し、協働し合いながら「子どもの成長と学び」を支えて行きたいと考えていますので、令和5年度の本校教育の推進にあたり、一層のご支援ご協力をお願い申し上げ、新年度にあたってのご挨拶といたします。

4.17Mon. 2023年度 前期生徒会委員認証式

生徒会役員・認証される前期生徒会委員は、体育館で認証式。その模様を各クラスにビデオ配信する「分散形式」

認証式が行われました。「生徒会員として認証された自覚と責任をしっかりと受け止め、スクールリーダーとして頑張ってください」という生徒会役員からエールに緊張感をもって認証式に臨んでいました。

******

認証式 校長から

生徒会役員・生徒会委員のリーダーシップとそれを支え、後押しする、教室にいる多くの皆さんのフォロワーシップに期待しています。学校生活の様々な事柄が、このリーダーシップ・フォロアーシップにかかっています。

千歳中学校のこの3月の卒業生数は20.143名。第76回目の卒業式でした。二万人以上を卒業させた77年目を迎える千歳の中心校。地域の学校として、卒業生や応援してくれている市民も数多くいます。皆さんがどんな学校を創るのかとても注目されています。

「伝承と伝統は違う」という話を良くします。

「伝承」・・古くからのものをそのまま後世に伝えていくのが伝承

「伝統」・・同じ技術や材料・行動や活動を行ないつつも、「新しいことに挑戦し革新していくことにより伝統が創り出される」という考え方があります。

あなた達にはあなたたちにしかできない、ちょっとした一工夫があり、今のリーダー・フォロワーたちにしか創れない、新たな伝統があります。

「伝統とは創り出すもの」なのです。みなさんも是非、クリエイティブな発想から、77代目の生徒会・委員会活動の「新たな伝統を創り出して」ください。

******

放課後の委員会活動(学年委員会を含む)の様子から

4.17Mon. 学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業1

多様な考え方、学習の定着度のでこぼこ、個性・・・、みんな違った多様な仲間たちです。学校の授業は、一人一人違った生徒が、協力・協働(共同)し合いながら、問いに対する答えを導き出したり、新しい考えや発想を生み出すという、対話的な学び。コミュニケーション豊かに話し合ったり、教え合い学び合いが互いに効果的に作用したり・・少なくとも「わからないところをそのままにしない」、「困ったよ、助けて」・・の一言が言える授業を目指しています。教科担任だけでなく、学習支援員さん等も授業に入り、「わかった・できた・おもしろかった・不思議だな・・・」そんな教科の勉強を好きになり、次の学びにつながる(意欲化)授業を教科のプロとして先生方は進めています。

主体的な学習への参加、他者との対話を深めながら、教科特有の見方・考え方を働かせて、正解や新たな考えを創り出していく・・・「わかった・できた・おもしろかった・不思議だな・・・」そんな手ごたえを感じられる授業づくりを進めています。

【社会科】デジタル教科書で資料提示も可能。視覚的にも出来事や内容をとらえます。一定期間の欠席生徒に、クラスの授業をGoogle meet 配信していました。

【英語科】英語は、コミュニケーションツールなので、「聴いて、話す、会話・・」が楽しいのですが、3年生にもなると、なおさら、「書くこと、自分なりに表現すること」も大切になってきます。

【理科】理科は何と言っても、実験の楽しさありますよね。予測したり、手順を理解して実際に実験を進めたり、結果を分析・考察したり・・・「不思議だな、おもしろい」が、感じやすい教科です。

【数学】1年生の数学では、「素数って何?」「1は素数に入るの?」「36~50の数字の中で、素数をすべて上げなさい」、なかなか難しい数概念です。算数・数学は、「ブロック(レンガ)型の教科」といわれ、積みあがっていくとこで、数学がどんどん得意になります。小学校時代から、苦手なブロック・レンガが抜けている(積みあがっていない)場合もあるので、中学校の勉強と平行して、「自分の分かっていないところを知り、さかのぼって学び直す」ことも時には必要になります。算数から数学へ、勉強法を確立していいスタートを・・(少なくとも分からないところをそのままにしない、みんなで教え合う学び合う・・それが学校での授業の良さです。3年生の授業では活発に対話が生まれています。)

4.17Mon. 朝の生活習慣づくり

1年生は、中学校生活の1日のリズムにも慣れてきました。朝の生活習慣づくりでは、検温結果をマイゴール手帳に記入したり、一週間の目標や行事、学級連絡、家庭学習の記入等、「自己管理・スケジュール管理」を習慣化させてください。班や係の仕事内容を確認し合ったり、1分間スピーチで、「〇〇製麺愛をクラスにプレゼンする生徒」もいました。自分の主義・主張や考え・意見を他者に分かりやすく伝えるプレゼン力は、これからの学習のポイントとなる「思考力・判断力・表現力(活用する力)」の第一歩です。仲間と共同・協働するためにコミュニケーション豊かな学級をつくりましょう。

4.15Sat. 参観日・PTA総会

今年度最初の参観日を実施しました。小グループでの対話的な話し合い場面も多く、マスク着用の生徒も多い状況ですが、中学校での教科担任制の授業を保護者の皆さんに広く公開することができました。理科の実験があったり、問題へのチャレンジがあったり、周囲との対話や話合いから正解を導き出したり・・教科の面白さ、不思議さ・・そうしたものを感じながら自ら学び取る習慣をつけてほしいと願っています。

その後、PTA総会も実施し、令和5年度の体制や事業について確認されました。Withコロナ、「できる事業」も徐々に増えてくることが予想されます。感染対策も講じながら、「子どもたちの未来保障」に、保護者・地域・学校が協働し、地域総がかりで、取り組んでいきましょう。

4.14Fri. うれしい話

1、危機管理

13日(木)のJアラートには「どきっと」しましたが、登校生徒は、早めに校舎へ、まだ家庭を出ていない生徒は、自宅待機、登校途中の近隣小学校にいったん待機させていただいた例もありました。生徒本人・家庭が、危機管理意識高く、適切な対応を取っていただいたおかげで、大きな混乱もなく、標準学力テストを実施しています。(一部、放課後実施の生徒も数名)。学校としても、マチコミ発信し、対応について家庭連絡させていただきましたが、年度はじめということもあり、マチコミ登録の再確認を行っています。登録確認にご協力ください。

2、地域からの「うれしい電話」

新富町に住む住民の方から、「千歳中学校の生徒が、地域のごみを拾っていました。感銘を受けました・・」という、うれしい内容でした。『誰がみているからでもなく、そういう仕事や行事でもなく、日々の日常の中で、地域や社会に貢献するボランティアの心』、最も大切な豊かな心だと感じます。見ていた地域の方が、知らせてくれたことで私たちも本校生徒の良さに改めて気づかされました。小さな行動かもしれませんが、“Think Globally. Act Locally.”(地球規模で考え、足元か ら行動せよ)、SDGsもこうした小さな積み重ねがとても大切だと感じています。

3、「可能性の種を開花させる」

対面式等で、「可能性という種をまき、水や栄養、光を与え、芽を出し、根を張り、枝葉を伸ばして、花を咲かせ、実をつける・・皆さんにとって、光や水や栄養は・・・」という話を良くしています。業務主事さんが、折れて落ちた桜の枝を温かい温度と光、水で、一足早く桜を開花させたことも・・はじまりの春、目標を持ち意欲的な学校生活をスタートさせています。

4、1年生のジャージもさわやかに・・

1年生のジャージも爽やかに、1日のリズムもついてきたようです。朝読書、朝の会、1日の目標の設定、係や当番活動の確認、様々な連絡事項の徹底・・・。電子黒板に表示される、確認事項も視覚と聴くことの両面で、「やるべきことを見える化」しています。

4.10Mon. R5スタートと対面式

1、全学年そろってのスタート

全校生徒537名がそろっての令和5年度のスタート。下駄箱の靴の置き方にも、クロームブックを準備する姿にも学年のはじまりの緊張感を感じます。1年生の各教室でも、朝読書で落ち着いたスタートを切り、担任の説明にうなずきながらリアクションする様子が見られました。オリエンテーションやガイダンス、相互紹介等の学習が多くなりますが、コミュニケーション豊かに、やる気に満ちたスタートとなることを願っています。

2、対面式

生徒会プロデュースによる、一部、2,3年生教室への動画配信も活用した「対面式」が行われました。前半、部活動紹介、後半、生徒会活動についての説明でしたが、新入生は、中学校生活で、「部活や委員会活動にもどうがんばろうか」という目標設定には、よく活動内容やねらいの明確な、プレゼンテーションでした。迎える側の2,3年生の姿勢にも感心します。新入生の皆さん、是非、みなさんの内に秘めた「可能性の芽」を伸ばすため、勉強、スポーツ文化芸術、委員会活動等々、「頭、心、身体」の成長を促す、刺激や栄養をしっかり与えてほしいと思います。意欲的な学校生活に期待します。

4.7Fri. 入学式

在校生が、しっかり準備してくれた会場で、新入生保護者も臨席しての入学式を行いました。来賓はPTA役員。市内六つの小学校や道内・道外からの新入生もいて、コミュニケーション豊かに新しい仲間と、新しい中学校生活が始まります。義務教育9年間の集大成としての3年間、頭も、心も、身体も、大きく成長し、人生の中で最も変化が大きい思春期をむかえます。168名の新入生の個性が輝き、集団が躍動する、学校生活に期待しています。新入生を代表しての挨拶では、中学生としての力強い決意ときびきびとした姿勢がとても立派なものでした。

入学式 式辞

******

例年にない早い雪解けに、春の息吹を感じる季節となりました。168名の新入生のみなさん入学、おめでとうございます。五月八日からの新型コロナウイルス5類への移行を受け、感染防止策を講じながらも、マスク着用は、個人の判断に任されます。Withコロナの新時代、みなさんの笑顔が輝き、個と集団が躍動する「対話に満ちた学校生活」を共に創っていきましょう。

小学校を振り返ると、日々の授業、仲間との交流は、コロナ禍、様々な困難を伴いました。おそらく「どう工夫したらできるのか」を追究した三年間だったのではないでしょうか。「前向きに工夫していくこと」や「正しく判断し、適切に行動する」ことは、「集えることがあたり前の日常」より、かえって皆さんの成長を促したはずです。中学校の門をくぐり、凜とした姿で未来を見据える皆さんに、二つのことをお話しします。

一つ目は、「夢や目標を持ち、常に前向きにトライしよう」ということです。希望に満ちあふれる春、「勉強をがんばろう」「委員会活動を」「部活に燃えよう」・・全てにおいて、夢や目標を大切にしてください。大きな夢は、強い「志・決意」となり、主体的に学び取る姿勢を創ります。

二つ目は、「心豊かに行動する」ということです。空の玄関口である千歳に、世界的な先端半導体工場が進出し、国際化、情報化は益々加速します。一方で、市は2050年までに「ゼロカーボンシティ」の実現を宣言し、SDGsからは目を背けられない時代です。AIや情報通信技術がどんなに進歩しても、生涯にわたる学びや人生の基本となるのは、笑顔やコミュニケーション力です。変化が激しく、予測不能な未来を生きる皆さんにとって、多様な個性を持った多くの人と協力し、新しいものを創り出していくことが不可欠なのです。心の豊かさ、コミュニケーション能力は、成長の原動力であることを忘れないで下さい。

さて、新入生の保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうございます。来賓もPTA役員のみとさせていただきましたが、晴の入学式を共に祝福できましたことを本当にうれしく思います。制服に身を包んだ「凛々しい姿」、中学校三年間は、義務教育九年間の集大成でもあり、人生の中で最も変化し、成長を遂げる時です。

令和5年度の重点目標を先ほど話した二つのことに加え次のように設定しました。「主体的に学び、心豊かに行動し、ねばり強く挑戦する生徒の育成~夢や志をもち、未来をたくましく生きる~」 新入生の皆さんもこの重点目標をゴールとして、中学校生活をスタートさせましょう。

結びになりますが

私たち教職員も、また、志高く、笑顔と対話を大切にし、「チーム千歳中」で、未来をたくましく生きる子ども達を育てて参ります。保護者・地域の皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げ、入学式の式辞といたします。

令和5年 4月 7日

千歳市立千歳中学校 校長 金森 直人

4.7Fri. 着任式・始業式

1、着任式

この春、本校に着任した教職員の着任式を行いました。生徒会の矢部編集長からは、歓迎のことばと共に、「新たに来られた先生たち、新入生や新しい仲間と共に、夢や目標を持って、がんばっていきましょう」というあたたかさの中にも力強い決意が込められていました。

2、始業式にあたって

新学期以降(4/1~5/7)のマスク着用の考え方について、マスクの着脱について「個人の判断」となることに関して話をしました。自分と自分の大切な人を守る、災害時の「自助・共助・(公助)」と同じように、例えば、混雑した交通機関や医療・高齢者施設訪問時等では、マスク着用が推奨されるように、自分や自分の周囲の人たちの健康や命を守る正しい判断が大切になってきます。ウイルスが死滅したわけではないので、健康観察や基本的な感染防止策(手指消毒や常時換気、密にならない工夫等)はリスク管理をして、マスクの場面とはずす場面を自己判断することが求められてきます。5月8日以降、5類への移行に伴い、また変更等、考えられますが、対話を重視し、より積極的な学校生活が送れるよう、がんばっていきます。

令和5年度の学校経営方針を学校紹介の学校長挨拶のページにも掲載しました。地域・保護者の皆様には、令和5年度の本校教育へのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

3、始業式での校長挨拶

********

希望に燃える春、令和5年度始業式を迎えました。「一年の計は元旦にあり」といいます。私たちの元旦は、まさに今日始業式です。一年の目標を立て、見通しと計画を持ち、努力の継続を怠らない・・そんな新年度スタートとなる、一日にしましょう。

さて、2,3年生のみなさん、改めて進級おめでとうございます。最高学年となる3年生は「学校の顔」です。教育活動におけるリーダーシップと進路選択という二足のわらじを履き、自己実現の一年となる大切な一年です。まずは学習習慣と修学旅行、しっかり成功させましょう。

先輩となった2年生は、「学校を動かす原動力、ブレイン(頭脳)でありエンジン(心臓)」です。2年生の学習や行事、委員会活動、部活動等での頑張りが、千歳中の学びと成長を左右します。一回り成長した姿に期待します。

今年度の重点を

「主体的に学び 心豊かに行動し ねばり強く挑戦する」生徒の育成~夢や志をもち、未来をたくましく生きる~としました。

① 自律的学習者として自ら学ぶこと

② やさしさ思いやりの心を持ち、笑顔で協力すること

③ 努力の大切さを知り、ねばり強くチャレンジすること・・・

夢や志を持つことが、未来をたくましく生きる原動力です。みなさんの個性が輝き、集団・チームが、躍動する一年となるとを期待して、始業式にあたっての挨拶とします。

********

4、始業式生徒代表のことば

生徒代表の皆さんが、今年度スタートにあたり、力強い決意表明をしてくれました。「生徒代表のことば」から辻川生徒会長の「新学期を迎えて」から一部抜粋して紹介します。

********

・・・中略・・・。一年というものはあっという間に過ぎていきます。その大事な一日一日、地道な努力で意味のあるものにしていくか、何も考えずに過ごすのかでは、きっと大きく差が開くでしょう。学級での士気を高めていくことが、これから大切です。

まずは、4/26からの修学旅行を良い想い出と経験にできるよう、気持ちを切り替えていきましょう。そして来週からは、学級組織づくりなどが始まります。委員会や係など、年に何回もできるものではありません。自分の経験の面でも学級の向上という面でも、積極的に参加し、意見を出し合うことは、必ず今後の糧となると思います。ぜひこの機会に挑戦してみてください。

今年度は、新型コロナウイルスへの対応が少しずつ変わっていき、段々と活動の幅が広がる一年となると思います。今までとの違いに少し戸惑う場面もあると思いますが、何事もアグレッシブに、チャレンジ精神をもって、学校全体で臨んでいければいいなと思っています。

********

3.24Fri. 令和4年度修了式・離任式

令和4年度千歳中学校修了式・離任式を行いました。1,2年生の登校日は205日。野球のワールドベースボールクラシックWBCでは、世界一を目指し、チーム一丸となって挑み続け、不振の中にあっても、スタッフ、仲間が信じ合いながら頂点を極める戦いは私たちに勇気と感動を与え、世界を震撼させました。本校のこの一年もコロナ禍、「挑み続け、信じる」ことで大きな成果がありました。WBCで、なかなか思うような結果が出なかった村上選手は、練習の中で人一倍、バットを振り続けたといいます。そんな姿にチームメイトは、彼の活躍を信じ、託し、不振を払拭しました。「基本練習を大切にすること、努力することの大切さ」を人一倍知っているからこそ、自己の持っている可能性を開花させることができたのだと感じています。

修了式にあたって、次のステージでも、「挑み」「信じ合う」ことを期待し、次のような話をしています。

*********

今年度を終えるにあたって 千歳中学校長 金森直人

春は別れと出会いの季節。家族、地域、仲間、先生、多くの出会いや別れがあって、人は、自分の可能性を磨き、成功や失敗から、人としての成長、自分らしさを磨きます。2年生は最高学年となり、学校をけん引するスクールリーダー、目前の修学旅行や進路実現への忙しい一年となります。1年生は、後輩を育て、先輩を支えるブレーンです。後期生徒会が掲げたテーマは「輝想」。「一人一人の個性とその想いを紡ぎあい、誰もが輝く学校を創ろう」という決意だと感じています。

学校だよりにも掲載した二つのことをお話しします。

1、千歳市のゼロカーボン宣言、SDGs・・地球規模の課題から目を背けることができない変化の激しい時代です。Think globally Act Locally 地球規模で考える視野と足元からの行動を大切にする姿勢を育んでください。(「広い視野の育成」)

2、無限の可能性を開花させるための「目標設定と努力の大切さ」について学年の終了を機に考えてください。振り返りのスライドショーに次のようなメッセージを字幕で流しました。

限りない可能性を持ったみなさんですが、可能性という種を土に植えただけでは、花も実もなりません。種に水や栄養を与え、光が降り注がれて、種は芽を出し、しっかり根を張り、枝葉を伸ばして花を咲かせ、実をつけます。

「ねっこ」をしっかり育てていれば、一度散った花も、またきれいな花を咲かせます。ひたむきな努力の継続やその年代に応じた「学び」や「体験」が、水であり、栄養であり、光です。どんな花を咲かせるかゴール設定し、努力の大切さについて、決意を新たにしてください。

「挑む」「信じ合う」次のステージでの、チャレンジ、仲間との協働に期待し修了式にあたっての言葉とします。

*********

3.23Thu. 学ぶ意欲の向上とわかる授業23

令和4年度修了式前日、今日は、大掃除も予定されています。学校の1年の修了は3月、1年間様々なことがあった想いの詰まった学級や特別教室等、「使う前より美しく」、みんなで動いていました。

それぞれ、次の学年に向けて、学年レクでみんなが楽しめる企画を成功させたり、学年合唱で仲間との絆を確認し合ったり・・・今日の授業では、切り替えも素晴らしく、授業に集中していました。「わかる楽しい授業」で求められるような資質能力を育成することは学校教育の核心ですが、「学ぶ心に火をつける」=「意欲」が何よりも大切なことを一年間の子どもたちの学びの姿から実感します。

***********

1、2年生理科

とりの心臓でしょうか?解剖して、心室や心房等心臓の構造について確認していました。「断面は一つの空洞に見えるけど筋肉の厚い方が心室だったよね・・心房のスペースある・・?」うっすら狭いスペースをピンセットで確認していました。臓器の機能に応じた形状の違い・・実際に解剖してみるといろんなことがわかります。

2、2年生英語

1年間の復習問題に取り組んでいました。コミュニケーションツールですから、「きく」「話す」も大切ですが、「こんな時なんて言う?どう表現する?」といった意味では、「書く」こともやっぱり大切。3年生でのさらなる学習につなげるためにも、春休み中も1,2年生の復習が大事なのだと思います。

3、技能教科

技能教科の特徴は、基本技能の繰り返しによる習得から、豊かに自分らしく表現できる・活用する力を身につけることだと考えています。しかも、楽しく、集中した取り組みから、基礎・基本の知識・技能が積みあがっていく・・そのことが、それぞれの個性あふれる、クリエイティブな表現力を育てます。

WBCで不振にあえぐ村上選手が、人一倍バッティング練習の打ち込みを繰り返していたそうです。「任せた」という仲間と指揮官の信頼に応え、大事な場面で大仕事をやり遂げた侍ジャパンの村上選手。やはり、努力の大切さを知っている人こそ、真の天才なのです。

4、はまなす学級

はまなす学級では、タブレットを活用した次年度修学旅行に向けた自主研計画や、秋に収穫したひまわりの種をプレゼントする取り組み、裁縫等、個々の課題にあった学習を進めていました。4月の修学旅行に向けても学びが充実するよう、見学地、昼食、利用交通機関等、詳細な計画を立てていました。ICT機器に強い生徒、手先が器用な生徒、作業が丁寧な生徒、コミュニケーション力のある生徒、それぞれの強みを将来の「なりたい自分」に活かせるようなキャリア学習がはまなす学級には欠かせません。

5、大掃除

「掃き掃除、拭き掃除、窓ふき・・家庭での掃除の経験はいかがでしょうか?」、一年間、お世話になった学び舎をきれいにする、しかも、この教室は、4月から、後輩たちが使用する・・・そうした思いの中で、みんなで分担し合いながら行う学年終わりの大掃除は、(非常に日本的だとは思うのですが・・)とても貴重な学習です。晴れやかな顔で一生懸命働く子どもたちの顔が見れました。