学校行事

教育実習生研究授業から

GW明けから3週間、本校卒業生の教育実習生が3人来ています。今週に入り、最後の研究授業が始まりました。本日は1年生英語の授業。Detective Gameを通して子供達が自分達で表現し合い、また学級全体の実習生の授業に協力しようとする姿勢も大変立派でした。

実習生3人のみなさん、3週間大変お疲れ様でした。

明日・明後日は来週の体育大会に向けた学年練習。昨日の3年生練習は残念ながら雨のため室内での練習でした。全校生徒で晴天を祈り、来週の体育大会の成功につなげたいですね。

PTA総合委員会・各委員会

5月14日(火)、PTA総合委員会および各委員会を行いました。

全体会では、「無理なくできる活動から」と会長から話していただきました。

その後の各委員会では、委員長、副委員長さんが選出され、今年度の活動計画などについて、熱心に話し合いを進めていただきました。あらためて、各委員のみなさま、1年間よろしくお願いします。

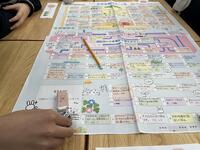

指令=14,000冊の中から「ミッションカード」と同じ本を探し出せ!

5月8日と10日の二日にわたって、1年生を対象に「図書室ガイダンス」の授業がおこなわれました。担当したのは本校3年目になる図書館司書。

はじめに、図書の分類法や本校図書室の配架マップを学習したのち、ひとり一枚ずつ配られた「ミッションカード」(さまざまな分野の本の表紙のカラーコピーラミネート)と同じ本を探し当てるという活動に、たいへん意欲的に取り組みました。あっという間に探し当てた生徒もいた反面、なかなか見つけることができず書架の間を何度もうろうろしたり、書棚は正しくても目的の本をなかなか探し出せずにいる生徒もいましたが、ミッションを早く終えた生徒が、困っている生徒を積極的に助けにまわり、どのクラスも10分前後で全員がクリアしました。

後半は、図書館司書が「挑戦」というテーマで各クラス4冊の本を紹介。書物にまつわる実物の提示、読み聞かせ風の朗読、興味をそそるあらすじ紹介など、どの生徒にとっても魅力的で充実した図書室ガイダンスでした。

なお、紹介された4冊×6クラス、計24冊は廊下の書棚に展示されていますので、立ち読みしたり、借りたりすることもできますのでぜひ活用してください。

土曜授業・交通安全教室を通して

本日は土曜授業。ちょっぴり長い1週間となりましたが、皆元気よく登校しました。3時間目は全校での「交通安全教室」。千歳警察署の方に来校いただき、映像を交えてご指導頂きました。

生徒の皆さんは、今日学んだことを日常に生かし、安心・安全な毎日を送りましょう。週末はゆっくり休んで、来週に備えましょうね。

【校長室から】1か月が過ぎて

気がつけば、今年も生徒玄関前の桜が鮮やかに花開き、ほっと一休みできるGWも過ぎてしまいました。学校全体も、多少の緊張感が漂う雰囲気から、少しずつ生活のリズムが軌道に乗り、表情豊かにのびのびと活動する瞬間が増えてきました。

早いもので、1ヶ月が経過しました。生徒の様子から、気づいたことを2つ紹介します。

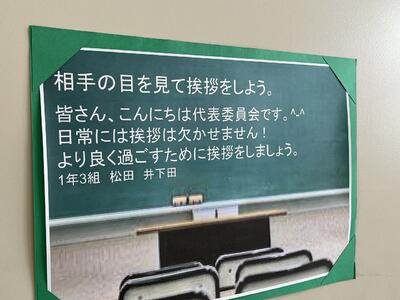

〇あいさつの声がとどく

朝、登校を迎え入れようと玄関先に立って「おはようございます」と声をかけています。生徒数の多さ、あるいはマスク生活によるあいさつの後退からの反動、など要因は様々あれど、千歳中の生徒はあいさつの声がしっかりと届いている、と感じています。残念ながら、「あれ?スルー?」という場面がないわけではありませんが、「おはようございます!」の声がはっきり聞こえています。

・生徒の方からの元気なあいさつ

・目元口元がにっこりの笑顔でのあいさつ

・目と目があうあいさつ

・会釈などがはっきりと体現されているあいさつ

など、「いいな」と思われるあいさつがあふれています。この良さが、もっともっと広まり、「千歳中のあいさつはこれだ」と多くの人に認識されるようしていきましょう。

*余談ですが、毎朝結構な回数「おはようございます!」を言っているなと思い、ある朝、その数をカウントしてみました。朝の打合せが始まる前の6~7分間で91回。打合せが終わってからの5分間で32回。数え漏れがあったとしても120回以上「おはようございます!」を言っていました。

〇目と目が合う

朝、玄関先や廊下ですれ違う時、集会で壇上に立った時、など多くの生徒と目が目が合う瞬間が多いな、と感じています。他者とコミュニケーションをとるファーストコンタクトであり、そこから気持ちの良いあいさつがうまれますし、相手の話しや表現を受け止め理解する入り口になるものと思っています。他者と関りを持っていくためには、とても重要な意味を成すものです。この1か月間、これまでの経験と比較しても、千歳中の生徒は、この割合が高いと感じています。授業中も教科担任の先生と、しっかり目と目が合っているんだと信じています。

率直に、この2つのことを感じたところです。

部活動結成集会開催

早いもので今年度も1ヶ月が過ぎ、5月のスタート。放課後は部活動結成集会が行われました。

学習も委員会も部活動も。「共に学び、共に高めあい」ながら「粘り強く挑戦する」千歳中学校の生

徒の活躍を楽しみにしています。

修学旅行 その6

宿泊先を出てすぐに道頓堀を訪れ、本場の雰囲気を楽しみながら、思い思いにたこ焼きやお好み焼き、いちごアメなどを味わいました。また、クルーズ体験もみんなとても楽しそうでした。

修学旅行 その5

修学旅行最終日。

大きく体調を崩す生徒もなく、3日目の朝を迎えました。本日の研修地は大阪。前日までと比べると少し暑さを感じる1日となりそうです。

修学旅行 その4

京都市内の自主研修は、清水寺や金閣寺、嵐山、北野天満宮など、事前の計画に基づいてグループ毎に見学地を訪れました。

空は雲に覆われて、時折小雨がちらつく天気が続く中ではありましたが、大きく体調を崩す生徒もなく研修を終えました。

甲子園球場の見学を経て、予定より少し遅れて宿泊先に到着。バイキングスタイルの夕食をとり、ホテル内での束の間の自由時間を楽しみました。

修学旅行 その3

2日目。

早めに起床した生徒も多かったようです。

予定の時刻に全員集まって朝食をとり、皆元気に自主研修に向かいます。

時折小雨がぱらついていますが、過ごしやすい気温です。

修学旅行 その2

1日目の宿泊先に到着。

制服から着替えて夕食会場へ。

ボリューム満点のメニューは、生徒たちに大変好評でした。

食後の自由時間は、売店でお土産を買ったり、お風呂に入ったり、友達と話したりと有意義に過ごしました。

体調崩している生徒もおらず皆元気に過ごしています。

この後は、学級ミーティングを済ませ、就寝準備をして明日に備えます。

修学旅行 その1

修学旅行1日目。

3年生が空路で関西方面に向かいました。

伊丹空港に到着してすぐバスで向かった伏見稲荷大社では、心配された雨にあたることもなく、グループごとに千本鳥居を見学したり、おみくじを引いたりなど、思い思いの時間を過ごしました。この後宿泊先に向かいます。

修学旅行しおり集会

修学旅行を来週に控え、しおり集会が行われました。

充実した修学旅行にすべく、各担当の先生方からお話がありました。

スローガン「楽学両道」のもと、関西での充実した3日間にしてほしいと思います。

3年生の皆さんは、週末は体調を整え、荷物を準備し、当日を迎えてくださいね。

【校長室から】気持ちの良いすべり出し

着任してから2週間、生徒が登校して1週間が過ぎました。

朝、生徒玄関で登校を出迎えていると、次から次へと人の波が絶えることなく生徒が登校してきます。できるだけ全員とアイコンタクトや会釈などを交えながらあいさつをしたいと考えているのですが、なかなかそれを叶えることができません。それでも、にっこりと笑顔を添えてあいさつを交わしてくれたり、丁寧に会釈をしてくれたり、少し距離があるな感じつつも元気な声であいさつをしてくれる生徒が多いことに、とてもうれしく思っています。

その後、朝読書の時間に教室を回ってみると、静寂な空気の中で読書をしている姿にすがすがしさを感じています。

一人一人、目標や課題は違えども、きちんと向かい合って取り組み、様々な場面でその輝きをみせてくれるであろう、という期待に溢れています。多くの人たちと「楽しさ」を共有して過ごしていきましょう。

参観日・PTA総会

今年度最初の参観日を実施しました。今週、授業がスタートしたばかりですが、グループ活動あり、対話あり、実験ありと生徒一人一人が主体的に学ぶ姿が随所に見られました。

その後のPTA総会では令和6年度の体制や事業について確認されました。本年度も保護者・地域・学校が一体となって教育活動を進めていければと思います。

生徒のみなさんは少し忙しい1週間だったと思います。週末にリフレッシュをして、来週、また元気に登校してくださいね。

R6のスタートにあたって

全校生徒541名がそろっての令和6年度のスタート。教室で朝の学活を迎える一人一人の表情に学年のはじまりの緊張感を感じます。1年生の各教室でも落ち着いたスタートを切り、担任の説明にうなずきながら反応する様子が見られました。オリエンテーションやガイダンス、相互紹介等の学習が多くなりますが、コミュニケーション豊かに、やる気に満ちたスタートとなることを願っています。

2・3時間目は生徒会プロデュースによる「対面式」が、4年ぶりに全校集会形式で行われました。部活動紹介や生徒会活動紹介に関わる先輩方の姿、それを聞き入る新入生の姿、どちらも大変立派でした。

その後の各学級の学活では委員会や係・班決めなど、学級活動の準備を整えていました。全校生徒一人ひとりの「新たな挑戦」が楽しみです。

4.6Sat. 入学式

183名の新入生を迎え、入学式を行いました。

真新しい制服に身をつつんだ1年生ひとりひとりが、本当に立派な態度で式に臨んでいました。

また、生徒会代表、新入生代表の挨拶も素晴らしいものでした。

さらに、BGMを演奏してくれた吹奏楽部のみなさんや、

校歌を披露してくれた生徒会役員や合唱部のみなさんの力添えもあり、

本当に素敵な入学式となりました。

ご出席いただいたご来賓のみなさま並びに保護者のみなさま、

ありがとうございました。

4.6Sat. 着任式・始業式

この春、本校に着任した教職員の着任式を行いました。

着任式では、14名の教職員が挨拶して、2,3年生とこの日初めて顔を合わせました。

引き続き行った始業式では、「何事に対しても、楽しさを感じながら取り組む1年にしてほしい。周囲の人たちへの思いやりをもった真の楽しさを。」と、学校長から生徒たちにエールを送りました。

また、代表生徒たちも、「挨拶を大切に過ごしたい」、「部活動や進学に向けた一層努力したい」、「後輩の手本となるよう行動したい」、「昨年1年間の頑張りを生かしたい」など、とても立派に挨拶していました。

3.25Mon.修了式・離任式

令和5年度が終了し、修了式、離任式が行われました。修了式では、学年代表、生徒会代表の生徒達が、1年間を振り返りながら、次の学年につながる素晴らしい挨拶。自ら考え、豊かな表現力を持ってアウトプットする力が確実についている堂々としたスピーチに感心させられます。

離任式では、離任される教職員の挨拶の後、代表して平間さんから、それぞれの先生に心温まるメッセージをもらい、全校生徒で歌ってくれた「旅立ちの日に」は、心に響く、ちょっと切ない、感動的なハーモニーでした。素直で、心優しく、何に対しても精一杯の努力を惜しまない千歳中学校の生徒のみなさん、次のステージでの益々の活躍を離任者一同、心から期待しています。ありがとうございました。

*****

修了式にあたって・・ 学校長 金森 直人

春は別れと出会いの季節。お世話になった先輩や先生、喜びも苦労も共にした仲間、多くの出会いや別れがあって、人としてさらに一歩、成長するものです。

卒業生が、堂々と胸を張り、礼儀正しく、卒業証書を受け取る姿に胸が熱くなりました。高らかに学年合唱「道」を歌い上げ、希望を胸にそれぞれの道へ、あゆみを進める感動的な卒業式でした。

修了式にあたり、進級するみなさんに三つのことを話します。

一つ目、「自ら考え、思考し、表現する力」「多様な人たちと協働し、納得解・最適解を創造する力」が、国を挙げて求められています。卒業生の公立入試問題でも、一問一答的な問題ではなく、「読解力・記述力」(書かれている、問われていることを読み解く力や、自分で考え、適切に書き、表現する力)が問われる、難しい問題に苦労していました。探究し、対話することで身につく、「思考し、判断し、表現する力」「本当に分かっていないとアウトプットできないプレゼン(表現)力」を身に付けていきましょう。

二つ目、人間、「天才型か努力型しかいない」等といわれますが、真の天才は、目標を持っち、達成に向け、不屈の努力をします。「努力の大切さを知っている人こそ、真の天才」なのです。

三つ目、(勉強を疎かにしていいとは言いませんが)人として大切なことは、日々の学級活動や学校行事、生徒会活動や部活動によって培われると思っています。勉強の伸びと人間力の伸びが、1+1を3にも5にも10にもします。

進級にあたって、①アウトプットする表現力をつけよう、➁努力の大切さを知る人になろう、③勉強に加えて、日々の諸活動にも精一杯取り組もう。この3つを大切にして、4月からの自分をイメージすると「今、どう行動すべきか」が見えてくるはずです。次なるステージでの飛躍に期待し、修了式にあたっての言葉とします。

*****

3.15Fri.卒業式 北海道新聞掲載記事紹介

3月15日の北海道新聞、千歳・恵庭版に掲載された記事を紹介します。

北海道新聞社許諾D2403-2503-00027903

3.14Thu.第77回卒業証書授与式

3月14日(木)183名の3年生が、高らかに合唱曲「道」を歌い上げ千歳中学校を巣立って行きました。ポストコロナ時代に、自分たちにしかできない、新たな千歳中学校の伝統を創造し、「志高く、未来へ・・」力強くそれぞれの道へ歩みだします。卒業生、在校生生徒会や吹奏楽部、来賓として千歳市教育委員会、千歳中学校PTA役員、千歳中学校学校運営協議会、そして、卒業生の保護者、学校職員によるほぼ制限のない卒業式。吹奏楽部の演奏で堂々と入場し、笑顔を見せながらも凛として証書を受け取る姿、想いが込められた送辞・答辞、心に響く学年合唱・・変化の激しい時代にも、素直で、前向きに、協力し合いながら・・、たくましく歩み出した卒業生。温かさの中に決意や覚悟を感じさせる胸が熱くなる卒業式となりました。

学校長「式辞」を一部掲載します。

*******

三年に渡る感染症対策、猛暑に暴風雪、GIGAスクール・・激動の時代に、家庭での養育と成長、学校を支える多くの方々のご尽力があって、子ども達の今日の姿があります。これまでのご労苦に対しまして、心から敬意と感謝を申し上げます。

卒業生のみなさん、笑顔をたやさず、素直で、心優しい人がら・・ゴールを設定し、ひたむきに努力するたくましさに、私たち大人が、何度も勇気と感動をもらいました。近年、人間の「生き方」に関わり、ウェルビーイングという言葉が注目されています。心も身体も健康であり、社会の中で、良い関係性を保ち、自分らしく生きる、といった言葉です。目標を定め、努力を惜しまず、仲間を大切するみなさんの生き方は、個性豊かな一人一人のウェルビーイングを実現してくれるものと確信しています。

旅立つ三年生へ、二つのお話をします。

一つ目、みなさんは、ことごとく四年ぶりとなる教育活動に新たな千歳中の伝統を築いてきました。それを成し遂げたものは何なのか・・自治力の高い生徒会・学級活動、努力・協力の大切さを学んだ部活動、そして、主体性を持って、「共に学び、共に高め合う」経験に他なりません。世界中で起こっている紛争や、自然災害等・・多様性を認め、協力し合うことでしか、解決が難しい課題にも、主体的・創造的に、挑戦する精神を忘れないでください。

二つ目、皆さんは空の玄関口千歳市で育ちました。官民一体の先端半導体国産化が動き始めました。国際化、情報化、SDGsに向き合っていかなければなりません。Think globally Act Locally 地球規模で考える視野の広さと、足元から物事を始める行動力を一層伸ばしてください。

二つのことを話しましたが、みなさんが培ってきた「主体性・創造性・協働する力」、そして、「広い視野や行動力」は、みなさんの歩む、それぞれの未来を明るく照らしてくれるはずです。結びになりますが、これからの人生も「志高く、未来へ・・・」卒業生のみなさんの、素直で、前向きな心が、変化の激しい時代を たくましく切り拓いていく原動力となることを信じ、式辞といたします。

令和6年 3月14日 千歳市立千歳中学校 校長 金森 直人

3.13Wed.卒業式総練習

明日の卒業式に備え、総練習を行いました。コロナ禍明けの卒業式は、卒業生、保護者、市教委・PTA・CS委員の来賓と1,2年生の生徒会役員、吹奏楽部の参加で実施いたします。会場である体育館の収容人数の関係もあり、在校生も一堂に会しての卒業式はできません。そうしたことから、「ぜひ、1年生、2年生にも、3年生が卒業に向け一生懸命練習に取り組む姿勢や、学年合唱曲に込めた想いや歌声を体感してほしい」と、12日(火)には、1年生に、13日(水)には、2年生に参加してもらい、学年合唱「道」を聴いてもらう機会を持ちました。

誠実に一生懸命やり切る姿が美しく、かっこいいことだったり、仲間との絆、3年間の想いを込めた合唱のすばらしさを体感できたのではないでしょうか。こうした経験から、多くの事を感じ、受けとめ、心を込めて卒業生を送り出すことが、「伝統を託す卒業生たちにとって」も、「次代を担う在校生にとって」も、とても意味あるセレモニーとなりました。背中で見せてくれた卒業生のみなさん、ありがとう。

3.12Tue.校長講話から

感受性豊かで、一体感、チーム感を持った3年生が、講話に耳を傾け、最後には合唱曲「道」を謳ってくれました。ポストコロナ時代にひとつひとつ、新たな伝統を創り上げてきた卒業生たち、堂々と胸を張り、高らかに歌い上げ、それぞれの道へ・・。在校生にも、みななの想いを「歌に込めて贈りたい」・・卒業式までの取り組みに「時間がたりない・・」といいながら笑顔で頑張る姿に、胸が熱くなりました。

講話では、人間には天才型と努力型しかないから、自分は努力型だと思ってがんばったこと。しかし、「努力の大切さをしっている人」こそ真の天才であること。「願えば叶う」と言うけれど、そこには、「努力する事を怠らなければ・・」ということばが隠されていること・・。夢や目標を持つことはもちろん大切なことであり、夢は可変的で、「変わるもの、再構築するもの」常に目標を持ってトライしてほしい・・という話をしました。

卒業までひとつひとつの授業を確かにクリアしていく3年生。卒業式での勇姿に期待しています。

3.12Tue.校長講話!

3月12日(火)2時間目に学校長による3年生に向けての校長講話を実施いたしました。校長自身の生い立ちからはじまり、教育観や生きていく上で大切に思っていることなど本当に多くのメッセージを頂きました。その中でも特に『努力することで様々な可能性が広がる。』というストレートなメッセージは卒業する3年生の心に深く刺さりました。

4月からは、それぞれの道を歩むことになる3年生、希望を胸に大きく羽ばたくことを期待しています。

3.11Mon.令和5年度同窓会入会式

3月11日(月)1時間目に令和5年度同窓会入会式を実施しました。同窓会入会式の中では、学校長挨拶、同窓会長挨拶、第77期幹事紹介、記念品贈呈、学年幹事挨拶、と短時間ではありますが内容の濃い同窓会入会式となりました。今後も横のつながりをいつまでも大切にしながら、いろいろなことにチャレンジしてほしいと思います。

3.8Fri.3年生学年レク実施!

3月8日(金)3年生の学年レクを実施しました。公立高校の一般入試も終了し、卒業式まで慌ただしい日程が続きますが、ちょっとした息抜きの時間となりました。中学校生活で最後の学年レク、競技開始前に円陣を組んで士気を高めていたのが非常に印象的でした。

来週はいよいよ令和5年度第77回卒業証書授与式が行われます。それぞれの思いを胸に、感動する卒業式となることを期待しています。

3.1Fri.参観日2年生

今年度最後の2年生参観日が行われました。4月からは最高学年となる2年生の授業への真剣な姿勢を見ていただくことができました。授業後は、進級にあたっての生活・学習、修学旅行等について、学年懇談会が開催されました。

2.29Thu.1年生・はまなす学級授業参観実施!!

2月29日(木)5時間目に1年生・はまなす学級の授業参観を実施しました。どの授業でも生徒たちが非常に頑張って参加していたのが印象的でした。いつも以上の頑張りを見せようとしていた生徒が多かったです。令和6年度もいろいろな場面で活躍することを期待しています。

2.29Thu.学校看板作成!!

2月29日(木)はまなす学級の生徒が学校看板を完成させました。木工の作業学習の時間に作成したもので、教科担任の指導が細部まで行き届いた大変素晴らしい学校看板となりました。令和6年度に向けて環境も新たに、今までの伝統を引き継ぎつつも、新たな伝統を加えてより良い学校となっていくことを今後も期待しています。

2.28Wed.主体性を育む・・1年生の学級活動から

1年生の学級活動では、学級の個性を活かした様々な学級活動が行われていました。「2年生に向けての抱負」をタブレットで作文するクラス、後期の学級の反省と今後について議長等を中心に話合い活動をするクラス、SDGについてグループ学習を進めるクラス、ESD持続可能な社会の実現を目指して開発された貿易ゲームに取り組むクラス・・行っている内容は様々ですが、自分の身の回りの生活や学習のこと、さらには、地球規模の課題等にも、身近なところ、足元の行動から見つめ直していました。

生徒が主体的に考え、行動する、表現する・・・そういった学習から、予測不能で、変化の激しい社会に対応できる「思考力・判断力・表現力」が培われます。教科の学習においても、子ども達の主体性が注目される時代ですが、こうした学級会や生徒会活動を通して、責任感や行動力、社会性や人間関係力、広い視野・・・様々な力が少しずつ育成されていきます。

2.22Thu.愛キャップ市民回収運動

千歳市社会福祉協議会では、『ペットボトルキャップでちとせの環境と地域福祉を推進!』を目標として、各家庭、事業所等にて、ペットボトルキャップを収集する『愛キャップ市民回収運動』を進めています。SDGsの一環ですから、千歳中でも文化委員会が中心となり、回収ボックスを生徒玄関付近に設置し、呼びかけ、意識啓発しながら、回収運動を進めています。Think globally act locally. という精神を大切にしたいですね。

生徒のみなさんが協力してくれたペットボトルキャップは、社会福祉協議会を通じて、リサイクル業者に持ち込まれ、リサイクル・リユース等につながっていきます。本日の文化委員会の折に、社会福祉協議会への贈呈式が行われました。

2.21Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業43

【アウトプットする力を磨く】

『「変化の激しい時代に対応する」ためには、社会で生きて働くような「知識・技能」はもとより、自ら考え、判断し、自分なりに豊かに表現する「思考力・判断力・表現力」が大切である・・。』と、教育界では、ここ数年強調されていることです。受験などでも、一問一答的ないわゆる「基礎・基本」となるような知識を問う問題よりも、教科特有の見方・考え方を働かせながら、問われている「課題を読み解き」、与えられているヒントや資料・図表等から、深く思考し、文字として記述したり表現する、いわゆる「思考力を問う問題」の成否がテストのできばえに大きく影響してきます。(要するにそこのできた・できないが差になる)

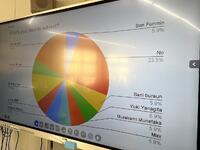

子ども達が、自ら主体的に学び取る学習を「子どもが主語の授業へ・・」等といいますが、そうした授業では、先生方の説明よりも、子ども達のアウトプットが多くなります。1年生の英語の授業では、Which do you like water or tea?とか、Who is your favorite sprts player? といったアンケート調査がスライド上にグラフ化されるようにタブレットで設定し、その結果について、グラフをもとにしながら、グループで調査報告をアウトプットしていました。「グループの仲間と協力し合って(協働で)、結果についてグラフ等からより深く読み解き、表現するための文章表現方法について書き出し、実際にプレゼントして、アウトプットする・・。「自ら学び取る授業・子どもが主語の授業」の目指すイメージが見える授業でした。

2.14Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業42

暦の上では立春を迎えたせいか、今週は季節外れの陽気。朝夕の解けた雪の凍結、日中の融雪やどろどろの路面状況にも、注意が必要です。また、インバウンドをはじめ人出も戻ってきたせいか、インフルエンザ等の流行にも歯止めがかからない状況です。

3年生は、今週の公立高推薦入試や私立A日程、来週のB日程や道外受検等、多様な進路選択にチャレンジします。公立高入試も2週間ほど・・、健康・体調管理に十分配慮しながら、万全の「知力・体力・気力」で臨んでほしいと思います。

1,2年生の授業では、「対話から、課題の解法について、考え方、思考を意見交換」したり、教え合い学び合いを通して、主体的に学ぶ姿が見られます。

1、強みを伸ばす(実技・技能的な教科)

2年生美術の授業では、「私の大切なもの」をデッサン(素描)で描いていました。表現技法の得意不得意はあるものの自分らしく、自分の思いを込めて表現された作品、集中して黙々と創作活動に没頭する様子から、創作・表現することの喜びを感じます。音楽・芸術・体育等、実技・技能的な教科は、是非、個々の得意分野、「強み」をさらに伸ばす取組に期待しています。「強み」を切り口に、「できることが広がっていく」のが、理想ですね。

家庭科では、健康・衛生上、様々なことに配慮しながら調理実習を行っていました。協力し合いながら、肉じゃがづくりに取り組む様子にコロナ禍にはできなかった大切な実技の価値を再認識します。率先して、調理や準備や片づけに行動する人、一生懸命サポートする人、調理の技術自体に長けている人・・、いろんな力が協力によって組み合わさり、楽しい実習、おいしい料理になります。

2、アクティブに学ぶ

数学科では、「対話」「教え合い学び合い」等から、ひとり一人の「わかった」につなげ、最終的には自立解決の自分で「できた」を伸ばしてほしいと考えています。イメージしにくい空間図形の問題にも、身振り・手振り等まじえながら、思考の価値交換を行い、課題にチャレンジしていました。

1年生英語科では、自ら教室内にある「あるもの」を写真撮影し、There is (are)~ といった表現について練習していました。机上で、表現方法を教わることも重要ですが、自ら行動を伴って「使ってみた文法表現」は、定着しやすいのでは・・と感じます。「自ら学び取る、アクティブに・・」といった学び方に感心します。

2.7Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業41

千歳市教育委員会の学校教育主事が来校し、千歳中の授業の様子(身に付けるべき資質・能力の育成と定着)、タブレット端末の有効活用等について、授業見学や協議を行いました。

3年生は、来週、公立推薦や私立高校A日程入試等、多くの生徒が自己実現へチャレンジする時期を迎えています。1,2年生は、その学年の学びの集大成となる学年末テスト。どんな力が身についたか、今後、課題とすべき領域はどこなのか・・自己理解し新たな目標設定する大切な学習時期となります。

インフルエンザ等、今シーズン2回目の流行期も来ているようです。手洗い・うがいや適度な睡眠・栄養・運動、あたりまえの「感染症予防対策」にも十分気を配り、気温変化も激しく、乾燥する時期を健康に過ごしてほしいと思います。学びの深まりに期待します。

*****

1年生英語では、様々な文章表現を、ペアや3人グループで、対話しながらチャレンジしていました。ジャンケンのwinnerとlooserでは、スライド画面に出ている”単語カード”が違います。一つだけ ”?”と書かれたカードも・・winnerとlooserは協力して、両者の画面に出ている単語カードを使って、文章をつくります。二人ともそれぞれに英文をノートに記述し、”?”の単語も読み解いて行きます。クイズ的要素も持ったアクティビティは、生徒のアウトプットの回数を確実に多くし、「確かな理解につながる」と感じました。楽しく学ぶ様子に関心します。

*****

3年生数学では、証明問題の発展的問題でしょうか?なかなか解決の糸口が見つからないような問題には、「教え合い、学び合い」で、相互に高め合っています。生徒間の関係性も良く、対話的に学び、「わかった」ことを、さらに自力解決してみることで「できる」につながります。こうした学びから「できるようになる」ことを多くしていくのが、「自ら学び取る学習」です。自己実現に向け、がんばれ3年生。

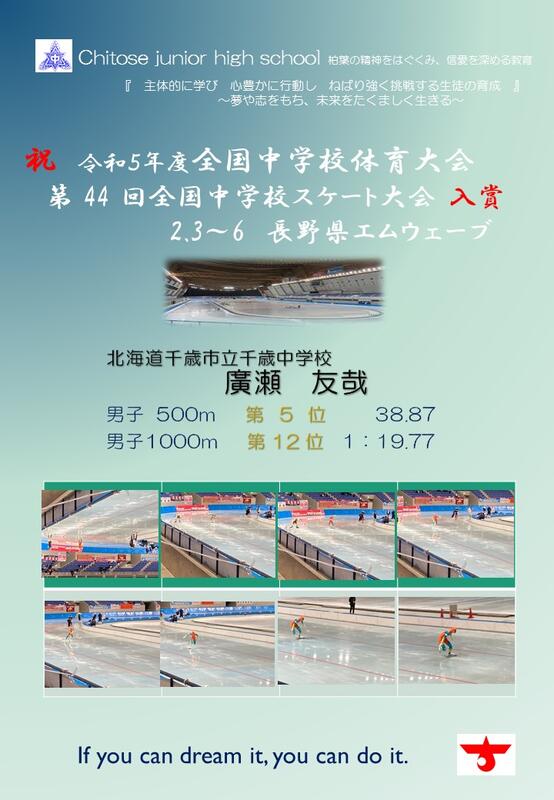

2.5Mon.第44回全国中学校スケート大会 男子500mResults

全中スケート2日目。男子500mの結果をお知らせします。

男子500m 第5位 北海道千歳市立千歳中学校 廣瀬友哉 38.87(トップとの差1.73秒)

全国第5位おめでとうございます。スプリント勝負の500m。想像もつかない緊張感を感じるであろう大舞台で、納得の滑りができた結果ではないでしょうか。自己ベスト38.37秒で第5位という結果に、またこれまでの日々の努力に敬意を表します。お疲れ様でした。

2.5Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業40

1、3年生理科

3年生理科では、最終単元、持続可能な社会の実現(ESD)の学習をしていました。「人類がこの地球で暮らし続けていくために、2030年までに達成すべき目標がSDGs。17の開発目標で分類しています。

3年生理科の授業では、課題「持続可能な社会のために」の学習として、ひとり一人が、「新技術」を選択し、「新技術は、10年後、20年後の未来をどう変えていくのだろう。」という問いに向かいました。イメージマップを作成し、タブレット端末を活用しながら課題解決を図ります。

2、2年生技術

中学校のプログラミング授業にも様々な種類があります。2年生ともあって、レベルアップしているようで、『日本語プログラミング言語「なでしこ」』という、日本語でプログラミングできる言語を学習していました。

なでしこは日本語を基にしたプログラミング言語で、直感的で分かりやすくできているようですが、真剣な表情でプログラミングにチャレンジしていました。

2.4Sun.第44回全国中学校スケート大会 男子1000mResults

長野県エムウエーブで開催されている第44回全国中学校スケート大会に参加している廣瀬友哉さんの4日(日)男子1000mの結果をお知らせいたします。

男子1000m 第12位 北海道千歳市立千歳中学校 廣瀬友哉 1:19.77(トップとの差3.66秒)

惜しくも入賞とはなりませんでしたが、1000mの自己ベストをマークしました。トップの選手は、1:16.11、帯広の選手。2位佐呂間、3位帯広と北海道勢が占めています。1/100秒を争う厳しい戦い。大舞台での自己ベストは、実に立派です。明日、男子500mが行われます。自分の滑りができるよう果敢なチャレンジを・・。

2.2Fri.2年生学力テスト

2年生は、今年度最後の学力テスト。「どれくらい力がついたか」、「できているところ、できていないところはどこなのか」等を自己理解するにはとてもいい機会です。テストの見直しや修正まで、しっかり取り組みましょう。8日(木)には、1,2年生の学年末テストが行われます。

2.2Fri.3年生の卒業合唱練習

3年生は、私立高校の推薦や単願入試等も着々と終え、合格内定の通知もちらほら・・。2月は、私立高校A・B日程入試や公立推薦入試も予定されています。自己の進路実現目指して厳しい毎日ですが、昼休みには、パートごとに分かれて卒業合唱の練習をしていました。心ひとつに想いを歌に込め、歩んできた道を振り返る。ちょっとした、試験対策の合間に、みんなで声と心を合わせられるチーム感がこの卒業生たちの強みです。

2.1Thu.学校だより2月巻頭言「主体性」

「2月は逃げる三月は去る」等といいますが、2024年も慌ただしく過ぎていきます。3年生は、自己実現に向け、教科の勉強、面接試験でのアウトプットの力等、まさに志高く、未来を志向しています。義務教育9年間を修了するにあたり、他者と協働し、解決困難な難しい課題にも、前向きにチャレンジしていくような未来を切り拓きたくましく生きる力を培うことが、中学校の大きな目標です。

2月の学校だより、巻頭言を掲載します。

**********

主体性(自ら選択・決定、自己表現) 校長 金 森 直 人

1月1日に発生した能登半島地震において、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。また、千歳市には自衛官として、被災者救済や復興支援に今尚、ご尽力されている方々も多いのではないでしょうか。地元を離れ高校入試に臨む中学生や子ども達、不自由な生活を強いられながら、復興に向け頑張っている方々にも、私たちにできる支援や協力をしていかなければと感じています。

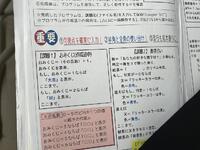

令和5年度重点教育目標 「主体的に学び 心豊かに行動し ねばり強く挑戦する生徒の育成」~夢や志をもち、未来をたくましく生きる~

千歳中学校の2024年がスタートし、一ヶ月が経ちました。R5年度の重点教育目標を上記のように設定し、「変化の激しい時代に、志高くゴールを定め、多様な他者と豊かに協働しながら、ねばり強くチャレンジする未来の創り手を育成する」と願いを込めました。その評価が、子ども達の姿として成果を実感できる後期後半です。

義務教育段階の「学びや生活」では、子どもの主体性、自ら選択・決定したり、自己表現する「動」的な力の育成(自分で動く力)が、すべての教育活動で重視されています。教職員にとっても、ティーチングから、子ども達が「自分の力で自分なりの最適解を見つける」ように促していく、「ファシリテーター」への自己更新が教育のDX化と共に、大きな変革期となっています。

そのような時代の要請の中、3年生は、12月と1月の学年集会で、「進路期の学習をどう取り組むか」、「面接では何を問われ、どう表現していくか」等について、委員生徒主導でプレゼン授業をしていました。1月23日のOPEN SCHOOLでは、新入予定の小学校6年生に、生徒会事務局が委員会活動や学校行事を、パソコン部が中学校生活全般についてスライドショーを駆使してプレゼン説明してくれました。インプットが多い学生時代の学びですが、アウトプットすることによって、より確かな力となり、変化に対応できる「思考力・判断力・表現力」が身につくという教育書に書かれるような「子ども達の伸び」が実感できました。

「火山灰土のやせた土地にも、しっかりと根を張り、幹太く成長する柏の木」に象徴される『柏葉の精神』は、協働の中で、自ら行動を起こし、ねばり強く挑戦する姿勢から培われ、子ども達が、脈々と千歳中の伝統を創り上げています。

3年生は、受験期の学習の総まとめです。面接の中で、自らの強みや考え方、生き方について、どう表現していくか、生徒同士、多くの先生と、面接練習をしています。「将来、〇〇になるために、語学力を伸ばし、多様性の世の中で国際感覚を持った大人になりたい」「例えAIが進化して多くの仕事が取って代わられても、〇〇という職業は、豊かな感性とコミュニケーション力を必要とするので、人間にしかできないと考えています」「SDGsや貧困、環境問題等、解決しなければならない大きな問題も、地球規模で考え、身近な足元の行動から取り組んでいきたいと考えています」・・(実際の面接練習での生徒達の回答より)等々、「自己の強みや将来像、選択の確かな根拠」を自己のことばで伝え、「自己実現 志高く、未来へ」飛躍の春にしましょう。受験期の健康管理にも十分気を配り、頑張ってください。保護者のみなさん、教職員、全校みんなで応援しています。

1.29Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業39

中2数学では、確率の勉強をしていました。「偶然起こるすべての現象を1としたときに、あることがらの期待される程度を数字で表したもの」を、その確率といいます。授業では、二つのコインを同時に投げた時の、「表表、表裏、裏裏」のでる3つのパターンが、実際に出現した回数を記録し、計算で導き出した確立と比較検証していました。図で表したり樹形図で整理したり、出現するパターンを整理する方法をつかんだ人は、比較的、「確立」が得意分野になります。体験をともなって、「楽しく、確かに・・」学んでほしいと思います。

中1英語では、” You look so happy. ” ” You look sad. ”といった表現を「使える」ように、ゼスチャーゲームのアクティビティで盛り上がっていました。コミュニケーションツールとしての英語ですから、「本当に嬉しそうだったり」「元気いっぱいだったり」・・・ジェスチャーで伝えることも、その様子を見て「楽しそうだねー」と言葉(英語)で伝えることも・・どちらも大切な表現力です。

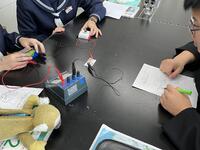

2年生理科では、直列回路、並列回路にしたときの電圧や電流について実際に測定しながら、法則性を学んでいました。小グループで協力しながら順序立てて実験を行い、記録化し、法則性を見出しいていく、あるいは検証していく・・五感を働かせて学ぶことが、確かな理解、生きて働く知識・技能の習得につながります。

1年生の廊下には、代表委員会で作成したポスターが張られています。「環境は人を育てる」・・いい環境、いい校風づくりに、生徒のみなさん、ひとり一人が関わっていきましょう。

1.28Sun.笑顔にひらく花コンサート

1月28日(日)、北ガス文化ホールで、「笑顔にひらく花コンサート」が開催され、本校吹奏楽部も、北栄小スクールバンド、富丘中吹奏楽部とともに、駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局の演奏にジョイント出演しました。障がいのあるなしに関わらず、音楽でひとつになれる笑顔の「わ」とタイトルのついた第10回目となるこのコンサートは、障がい者自立支援ワクワクプロジェクト実行委員会の主催。多くのボランティアやスタッフ、趣旨に賛同する出演者や満員の大ホールの観客・・。様々なジャンルの曲目の心躍るステージ、力強く、躍動感に満ちた演奏に、笑顔輝く演奏会でした。マーチング全国大会に出場し、台湾遠征も控えている駒大苫小牧高の吹奏楽局のステージは、圧巻のパフォーマンスでした。吹奏楽部の皆さんにも大きな刺激になったのではないでしょうか。

1.23Tue.Open school実施!!

1月23日(火)の5・6時間目に令和6年度の入学者対象入学説明会(Open school)を実施しました。説明会の中では、本校生徒会による委員会の紹介やパソコン部による学校行事の紹介や部活動紹介など千歳中学校の概要を説明しました。新入生は、最後まで集中して話を真剣に聞いていました。

4月から元気な姿で入学し、勉強も、部活動も、委員会活動も、全てにおいて自主的に活動することを期待しています。

1.22Mon.「受験は団体戦」

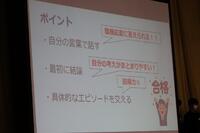

3年生は、「受験は団体戦」を合言葉にしています。みんなで、自己実現に向かう「絆の強さ」と「自治力の高さ」について、折に触れて話してきました。6時間目の学年集会では、面接試験のポイントや注意事項、姿勢や礼法、言葉遣い、実際にどんなことをきかれるのか等、とても分かりやすいプレゼンテーションでした。今回、中心となって、集会の企画運営を行ったのが学年生活委員会、昨年末には、学習委員会から「勉強の仕方」のプレゼンも行っています。「自らの力で・・」現3年生の、主体的、創造的な生徒会・委員会活動と学びに向かう姿勢に、いつも驚かされます。がんばれ、受験生!「みんなの力で・・!」

■授業では「難解な課題にも、みんなで考えを練り合い、ねばり強くチャレンジします」

■面接試験の受け方、ポイントを自分たちのことばで伝え、集団も自分事として受け止めています。こうした進路学習を生徒主導で、できるなんて、(道内には類を見ない)先進的な取組です。

1.22Mon.はまなす学級に和楽器「筝」の響き

はまなす学級では、和楽器「筝」の演奏に挑戦。講師の先生に演奏の仕方を教えていただきながら、授業の終わりには、「さくら」をみんなで演奏するまでに・・。講師の先生も、「やっぱりのみこみがはやい」と感心していました。和楽器特有の心を落ち着かせるような素敵な音色が響いていました。

1.22Mon.ねばり強く挑戦する

3年生の応援絵馬に「自己実現~志高く、未来へ」と願い事を書きました。能登半島地震で被災した中学生百数十人は、親元を離れ、学びの場を被害の少ない地域に移してのチャレンジ。不自由も多い中での挑戦となりますが、「がんばってほしい」と心から感じます。様々な不安や悩みも少なくない進路期を迎えた本校の3年生ですが、「教え合い学び合いから共に高め合う姿」や、「今日、下見行って明日の試験頑張ってきます」「今日午後からの試験、頑張ります」・・と挨拶してくれる笑顔に心洗われます。

3年生の学級通信から、「ねばり強く挑戦する」とは、どんなことなのか、目標、信じる、努力・・・そういったことをあらためて教えられたので掲載します。

1、信じて努力を続ければ・・

3年生の学級通信に「君たちには、夢を叶える力があります。そして、その夢を叶える力を持っています。だから、自分自身で立てた目標は達成可能だし、全員にチャンスがあるのです。実現できるかは、それを自分が信じられるかどうかです。・・・略」

通信には、「できる!やれる!」そうやって自分を信じられたらあとは行動!「できるまでやる自分」になるよう、限られた時間にも行動あるのみ!・・・と。自己実現に向かうみなさんにエールを送る内容にとても共感します。

2、強く願うこと、ひたむきな努力

こんな格言があります。If you can dream it, you can do it.(願えば、叶う) Where there is a will, there is a way.(意志のあるところに、道がある) Ask, and you'll get it.(求めなさい、そうしたら手に入れることができます)

「夢や目標を持ち、強く願えば、それは必ず叶う」といった格言です。しかしながら、この全ての言葉には、ものすごく大きな「大前提」があります。それは、「ひたむきな努力さえ怠らなければ・・」ということ・・・。結局、自分自身の夢や大きな目標設定をすると、その達成のための具体的「努力の仕方」が変わってきます。この「努力することの大切さ」を知っている人は、夢を叶えたり、大きな偉業を成し遂げたり、時に「天才」と呼ばれたりもします。「強く願うこと」はとても大切ですが、「願い事に対してしっかり努力を継続すること」は、もっと大切なのです。

3、こんな質問に何て答えますか・・

3年生の推進入試や面接の際に「一問一答ではなく、あえて抽象的な、あなたはどう考えます?」をたずねてくる学校があります。答えは、ひとつではないので、「その人の生き方やものの考え方が、どんなもので、未来の創り手となる可能性をもったものなのか」を知るには、実に高校にとっては、興味深い設問なのです。「あなたにとって、学ぶって何ですか?」 「みなさんが社会に出る頃には、どんな社会になっていると思いますか」「今ある多くの職業がAIに取って代わられると言われていますが・・」

そんな、問いにも「自分の思いや姿勢を豊かに表現していける」それが、学びに向かう力であり、人間性であり、「生きる力」なのではないでしょうか。少なくとも、「努力とは?」の問いに、『目標を定め、継続して力を尽くすこと』『困難になり諦めそうになっても前向きに取り組むこと』といった答えが、コロナ禍に耐え、新たな伝統を求め続けた3年生には、出てくるもの・・と先生たちは、確信しています。がんばれ受験生!!

1.18Thu.いじめ撲滅集会実施

1月18日(木)6時間目にいじめ撲滅集会を実施しました。自分たちの生活する学校をより良くするために自主的に取り組む素晴らしい活動となりました。具体的には、生徒会が中心となって集会までの流れを進めていき、代表委員から各学級に下ろす中で『ほんわかの木』の作成など本当に素晴らしい取り組みを行っています。今後この取り組みを更にレベルアップしていくには、各自が普段の生活を見直し改善していくことが大切です。

今後更に良い学校になることを期待しています。

1.17Wed.シェイクアウト訓練

令和6年は多くの犠牲者と甚大な被害を及ぼした能登半島地震ではじまりました。北海道胆振東部地震以来となる震度7が観測され、被害は広範囲に・・。余震、津波、火災、孤立する集落、困難を要する救助活動・・。大地震の恐ろしさを感じました。ある程度の予知は研究されていますが、いつ起こるか、その規模や回数が分からない地震。私たちも、もしもの時に、まずは自分と自分の大切な命を守る、「自助・共助」についても、訓練をしておく必要性を感じます。担任の先生から地震発生時と訓練の意義、諸注意を行い、その場で「3つの安全行動(まず低く、頭を守り、動かない)」を体験するシェイクアウト訓練を行いました。

1.17Wed.「もちつき」

はまなす学級では、「もちつき」授業を行いました。先生、学校職員、多くの人の協力をもらい貴重な体験となりました。もち米を炊き、持ちを練り、つき、つきたてをちぎって丸めて・・・。中にあんこを入れた「あんころもち」や「きな粉もち」、自分たちでついたお餅を、楽しそうに食べていました。生徒のみなさんには、季節感や日本の古くからの風習、つきたてのおもちのおいしさや柔らかさ・・いろんなことを五感で感じ、体験的に学んでほしいと願っています。

日本には稲作信仰があり、稲は「稲魂」や「穀霊」が宿った神聖なものだと考え、崇められてきたそうです。稲から採れる米は人々の生命力を強める神聖な食べ物であり、米をついて固める餅等は、とりわけ神聖なものとされてきました。(米から醸造されるお酒も・・)

そのようなことから、祝い事や特別な日、年の初め等に、餅つきをするようになったそうです。餅つきは一人ではできないため、『人々の連帯感を高め、喜びを分かち合う』という社会的な意義もあったそうです。貴重な体験になりましたね・・

1.13Sat.全道中スキー大会アルペン競技の結果

朝里川温泉スキー場で開催された第56回北海道中学校スキー大会の結果をお知らせします。

12日(金)GSL

千歳中 佐竹隼正 第37位 ① 39.31 ②40.84 合計タイム 1:20.15

13日(土) SL

千歳中 佐竹隼正 ①1:03.65 ② ー 合計タイム ー

2日間に渡るチャレンジ、お疲れ様でした。