学校行事

体育大会から次の目標へ

1時間目に体育大会の反省を行い、成果と課題を確認しあい、新たなスタートを切りました。6月に入り、気温もだんだん高くなってまいりました。3年生は5時間目に「数学」の章のまとめの学習に取組んでいました。学習支援員さんをはじめ、授業が空いている先生も参加し、悩んでいる生徒にアドバイスを与えていました。

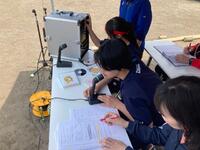

体育大会「昇刻~想いを胸にさらなる高みへ~」

天気にも恵まれ、本日予定通りに体育大会を実施することができました。今年度は、すべての学年がクラス替えを行なったため、新しいメンバーでの大会となりました。競技は、みんなで声を合わせて跳ぶ「大縄跳び」、クラスの代表者による「800mリレー」、みんなでバトンをつなぐ「学級対抗全員リレー」です。1人1人が楽しむことはもちろん、競技している選手に励ましの声が送られる心温まる大会となりました。来校していただいた来賓・保護者のみなさま、ありがとうございました。

教育実習生の授業(社会科)&はまなす学級の農園作業

本日、教育実習生の2年生の社会科の研究授業でした。千歳の地図を使って等高線の学習を行いました。プラスチックのふたを活用して立体的な模型を作り、学習を深めました。はまなす学級の実習で植えた農作物も、元気に育っています。天気に恵まれた今日は、みんなで協力して支柱を立てる作業を行いました。

実習生の音楽の研究授業&ミアーズ訪問2日目

28日(水)は教育実習生の音楽の研究授業の日でした。「春」を題材にした1年生の鑑賞の授業です。曲をから伝わってくるイメージを言葉で表現していました。また、ミアーズの中学生は、「書道」や「琴」の授業に取り組み、日本の伝統文化に触れた1日となりました。

本日よりミアーズの生徒と学びます

本日から30日までの4日間、千歳市の姉妹都市アラスカ州アンカレジ市から、ミアーズ中学校の生徒7人が訪問します。初日の今日は、4時間目に体育館にて歓迎集会を行いました。生徒会が司会進行を進め、お互いの学校を紹介あうなど交流を深めました。放課後は、剣道部の練習に参加しました。

学年練習に励んでいます

今週の金曜日の本番に向けて、各学年ともに練習に励んでいます。午前中はあいにくの雨だったため、1年生、2年生ともに体育館での練習でした。午後からは天気も回復し、3年生はグラウンドで全員リレーを行いました。バトンの受け渡しがうまくいくよう、更に練習を重ねていきましょう。

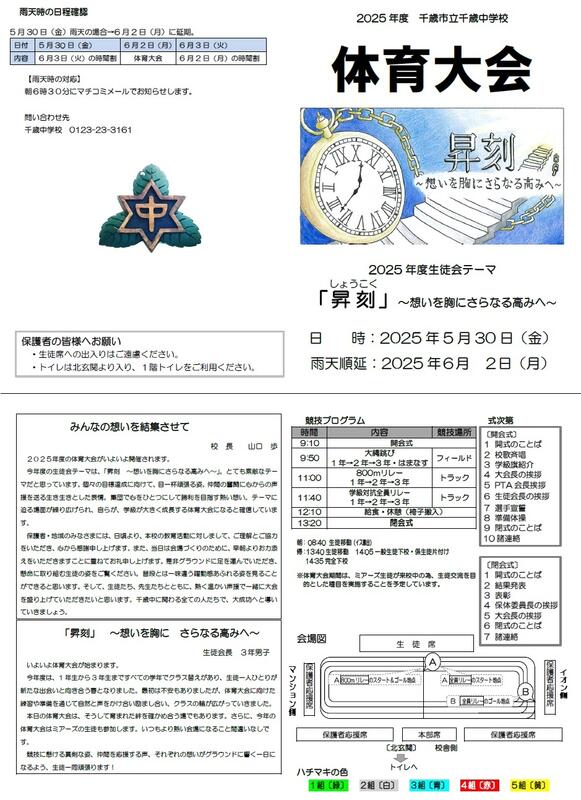

5月30日金曜日は体育大会;プログラム掲載

今週末の金曜日、今年度最初といえる大きな全校行事「体育大会」が本校グラウンドで行われる予定です。長期予報では雨の心配はなさそうですが、学年練習では、雨の影響等で体育館に変更になった場合もありました。

大会当日はクラスの輪を大切にしながら、各自がベストを尽くすよう願ってます。また、ミアーズの生徒も加わりますので、国際色豊かな一日となることでしょう。

27日は午後から総練習、前日の29日に諸準備をおこないます。

PDF版はこちら ➡ 体育大会プログラム2025.pdf

1年生数学 2年生美術

1年生の数学は、「除法と逆数」に取り組んでいました。わる数が分数の時は、どのようにすればよいかを考えることがポイントです。プリントが終わった後には、タブレットの演習問題に取り組んでいました。2年生の美術は「形をイメージで伝えよう」という学習に取り組んでいました。ハサミを使ってイメージを形にしていました。

体育大会に向けた練習

一昨日の3年生、昨日の1年生に続き、本日は2年生の体育大会学年練習が行われました。

中堅学年としてのけじめある姿。当日も楽しみにしています。

来週の月曜日に全学年2度目の学年練習。火曜日に総練習。金曜日がいよいよ本番。

行事を通して更に成長する千歳中学校生徒の姿を今年も期待します。

バレー部 千歳地区選手権大会 準優勝

5月17日(土)に、女子バレーボール部が北広島市総合体育館で行われた千歳地区選手権大会に出場しました。千歳地区の7校の学校が集まり、熱戦が繰り広げられました。本校バレー部は日頃の練習の成果を発揮し、準優勝にを納めることができました。6月13日(金)、14日(土)と開催される千歳市中体連大会にむけて弾みがつきそうです。

【校長室から】ようやく暖かくなってきました

今年は雪解けが早く、例年よりはやい春の訪れでしたが、なかなか気温が上がらない日が続いていました。GWが過ぎて、ようやく暖かな日差しを感じられるようになってきて、心も晴れやかになってきた気がします。

新しい制服に身を包んだ1年生の学校生活もようやく馴染んできました。2年生はもちろん、今年度は3年生までもクラス編成をしましたが、新たな環境にも少しずつ落ち着きを見せてきたところです。

先日の3年生修学旅行をはじめ、夏休み前までは体育大会、中体連、定期テスト、1・2年生の旅行的行事など、行事が目白押しです。その都度、懸命に取り組み、充実感や達成感を味わいながら楽しむとともに、クラスの団結力や所属感などを高めてほしいと思っています。

もちろん日々の学習活動も含め、一瞬一瞬を大切にしていきましょう。

*遅ればせながら、今年の玄関前の桜です。

PTA総合委員会・各委員会開催

5月14日(水)に令和7年度千歳中学校PTA総合委員会・各委員会を行いました。

「子どもたちのために、やれることをやれる時に楽しく」という会長からのメッセージを受

け、その後各委員会に分かれて今年度の活動計画を話し合いました。

今年度もPTA活動へのご協力の程、宜しくお願い致します。

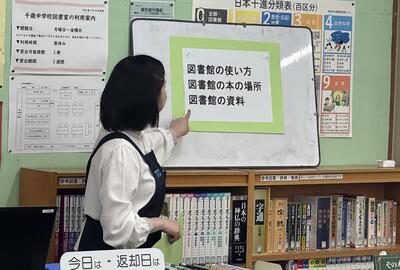

図書館司書によるガイダンス授業

5月13日と14日の二日間、1年生5クラスを対象に、本校図書館司書による「図書館ガイダンス授業」がおこなわれました。

①図書館の使い方=ひとり2冊まで2週間貸し出し可能

②図書館の本の場所=配架マップの説明後、14,000冊から指定された一冊を探し出すという「ミッションゲーム」

③図書館の資料=「挑戦」をテーマにした様々な本の紹介、

という充実した流れで進められました。

とくに、②の「ミッションゲーム」では、数秒で見つけ出す生徒がいたり、困っている生徒を助けたりと、どのクラスもあたたかな雰囲気のなかで意欲的に取り組み、さらに、全学級、制限時間内にクリアできたことに、授業を担当した図書館司書もたいへん感心していました。

NCW?!

・N=No、C=Chime、W=Week = チャイムなしの週

千歳中学校では数年前からチャイムをとめて一日の日課を過ごす「ノーチャイムデー」や「ノーチャイムウィーク」を実施してきました。

チャイムは毎日20回前後鳴っており、509名の全校生徒と54名の教職員がスムーズに動けるよう時間や活動の節目の合図としての役割を果たしています。そのチャイムをとめて、各自が時間をきちんとコントロールし、自律した学校生活を送れることをめざしたのが「ノーチャイムウィーク」です。

今年度最初の「NCW」は5月12日から16日までの5日間です。2・3年生はなじんでいると思いますが、1年生にとっては初実施です。今まで通り2分前の呼びかけをしたり、それぞれ時間を意識した行動に心がけましょう。

「NCW」はこのあと7回実施する予定です。

交通安全教室

本日の6校時は千歳警察署の方に来校頂き、交通安全教室を行いました。DVD等を視聴しながら事故防止の考え方・危険予測について皆で学習を深めました。

残念ながら、昨年度千歳中学校では自転車による事故が多く起きました。日常の指導に加え全校集会で今一度「命の大切さ」「交通ルールを皆で守ること」を確認したことを思い出します。

交通事故は遠くの誰かが起こしているものではありません。残念ながら身近にも起きています。今一度千歳中学校全員で交通事故に関わる危機感を共有し、自分事と捉え、日常の登下校等に生かしてほしいです。

保護者の皆様におかれましても、各ご家庭で今一度お子さんの交通マナーについて話題にしていただきたいと思います。家庭・地域の方々のお力も頂きながら、校内の生活も校外の生活も「安全性」の高い千歳中学校の生活となるよう、学校でも引き続き指導を重ねていきます。

良いGWに

3年生が修学旅行から元気に帰ってきました。その間、1・2年生の保護者の方々には保護者懇談で来校頂きました。大変ありがとうございました。

新年度がスタートして1ヶ月。授業に意欲的に取り組んでいる姿がとても印象的な1ヶ月でした。一方、新しい環境での生活に少し疲れも溜まっているのではないでしょうか。

GWに入ります。交通安全に十分留意し、気持ちをリフレッシュして、またGW明けから全校生徒で頑張りましょう。

修学旅行⑥

3日目も研修は順調に進んでいます。尾去沢鉱山の砂金採りと鹿角でのきりたんぽ。仲間とたくさんの経験・体験を積み重ねることができました。

これからバスに乗り、青森駅から北海道に戻ります。笑顔での帰着をお待ちしています。

修学旅行⑤

昨日の夜と本日朝は楽しみにしていたバイキング。メニュー豊富で旅の疲れも吹き飛ぶ至福の時間となりました。

早いもので修学旅行も最終日。ホテルを出発し、産業遺産や道の駅等を散策してきます。

修学旅行④

2日目、修学旅行真っ只中です。中尊寺金色堂前で学級写真を撮影。その後は雨に当たりながらも猊鼻渓での体験が終了しました。大きな体調不良もなく、この後は安比高原での体験活動となります。

修学旅行③

2日目の朝は、雨が少し降っているようですが、午後にはあがる予定です。寝不足ぎみの生徒もいるようですが、しっかり朝食を食べ、2日目の行程がスタートします。

修学旅行②

修学旅行を通して普段味わえない体験ができています。

修学旅行①

4月22日から2泊3日の日程で、東北地方をめぐる修学旅行がスタートしました。新幹線を利用して、盛岡駅に到着、自主研修を行っています。天気にも恵まれ充実した時間を過ごせたようです。桜も開花し、北海道より一足早い春の訪れを感じています。

いよいよ来週は修学旅行

新3年生は4月22日に修学旅行に出発します。北海道とは異なる歴史や文化・自然に触れて見聞を広め、より良き人間関係と集団生活や公衆道徳について学び体験する貴重な行事です。

初日は北海道新幹線に乗車し「盛岡市内自主研修」。2日目は「中尊寺」、「猊鼻渓(げいびけい)舟下り」、「体験学習」。3日目は「尾去沢鉱山」を見学し、ふたたび北海道新幹線を利用して帰ってくるコースです。

旅行のスローガン(=目標を簡潔に表した語句・標語)は「WANKO」。WA…友達の輪、N…仲良く、K…協力、O…思い出作り。天候に恵まれ、充実した活動ができ、全員無事に帰ってくることを願っています。

4月の保健室掲示から

新年度4月は新しい環境・新しい人間関係での新鮮なスタートを切れる大きなチャンスです。今年度は、全学年、すべてで学級編制をおこないましたので、新しい自分・新しい友達を発見できる有効なきっかけとなることを願っています。

4月は、身長・体重の二計測、視力検査、内科検診、聴力検査(1・3年のみ)などなど目白押し(=鳥のメジロが押し合うように木の枝にとまる様子から、多くの物事が集中すること)です。さらに今後は耳鼻咽喉科検診、尿検査、心電図検査、歯科検診などが控えています。自分のカラダのすみずみの成長具合を確かめましょう。

【校長室から】1週間が経過して

今年度は、新3年生も生徒数の関係から5クラス編制から4クラス編制となり、クラス替えが行われたため、全員が新しい教室環境でのスタートとなりました。緊張感やら落ち着きのなさやら、様々な思いを巡らせながら1週間が経過しました。

〇朝の様子から

どこの学校でも見られる傾向であり、昨年1年間の千歳中の登校の様子も、やはり8:12から8:15の登校(遅刻ギリギリ)が、一定程度ありました。しかし、この1週間は、ほとんどありません。8:12には、ほぼおさまっている感じです。この状態が当たり前の光景となる1年にしたいものです。

〇あいさつ

1年生は、緊張や不安からか、当初のあいさつの反応は薄かったのですが、少し安心感が生まれたのか、徐々に声が聞こえ、目が合い、会釈をする場面が増えてきました。2・3年生が当たり前に元気よくあいさつする姿が、1年生に伝わり、千歳中のあいさつをつくります。

〇校歌

昨年度末あたりから校歌の歌声が響くようになってきました。認証式でのお話で、2・3年生が自分の学校の校歌を声高らかに歌う姿を示してほしい。1年生も音楽で練習する中で2・3年生に続いてほしい」とお話ししました。

どれも「当たり前」のことかもしれませんが、千歳中の良さが形になって現れてくることは、とても良いことであり大切なことです。R7年度における成長の土台となる一端を垣間見た1週間でした。

土曜参観日・PTA総会・学年懇談会

本日の参観日・PTA総会・学年懇談会にはたくさんの保護者の方々にご参加頂きました。例年、保護者の方々に多大なるご理解・ご協力を頂き、大変心強く思っています。今年度もどうぞ宜しくお願い致します。

生徒の皆さんはちょっぴり長い1週間でしたが、大変お疲れ様でした。また、15日(火)から元気よく登校してくださいね。

全校道徳

学校がスタートして4日目となりました。本日は午前中に身体測定があり、午後からは全校道徳。本校独自のMYゴール手帳の使用について、毎日の生活のルール等について、健康衛生管理について、それぞれ担当の先生からお話がありました。

全校生徒で確認したきまりやルールをしっかり意識して行動しましょう。明日は標準学力検査となります。また、土曜日も学校がありますので、疲れをとって週末もう一踏ん張りしましょうね。

1年間のスタート

令和7年度は全校生徒が新しい学級でのスタートを迎えました。着任式では多くの先生方との出会いがありました。始業式では山口校長から令和7年度千歳中学校のキーワード「主体性・安全性・創造性」についてのお話しがありました。また、学年代表・生徒会代表から新年度の立派な挨拶がありました。

午後からの入学式では161名の生徒の認証を行いました。緊張感ある中、入学式にまた新しい仲間との学活に、真剣に向かう姿は大変立派でした。

明日からいよいよ本格的に学校生活がスタートします。今年度も千歳中学校生徒の活躍が楽しみです。

【校長室から】R7スタート!

やわらかな春の日差しに包まれる中、生徒たちが元気に登校してきました。朝の登校は、ほぼ遅刻ギリギリに駆け込むような様子もほとんどなく、元気なあいさつとともに2・3年生が登校してきました。

午後には、新しい制服に身を包んだ新1年生が期待と不安が入り交じる中、千歳中学校の門をくぐってきました。

私からは、始業式でも入学式でも「主体性」「安全性」「創造性」を意識して(大切にして)過ごしていこうというお話しをしました(学校だよりにも記載)。

さっそく始業式の中で、生徒会代表生徒のあいさつに、このことが意識された言葉があったので、紹介します。

「先生方や新入生のみなさんに、少しでも早く心を開いてもらえる(安)ように、相手の挨拶を待つのではなく、自分から進んで爽やかに挨拶(主)をしましょう。そうすることで、安心して過ごせる学校づくり(安・創)に一歩近づくでしょう。」

学校長の思いを体現してくれる言葉が詰め込まれていて、とても嬉しく思いました。これから繰り広げられる様々な活動が楽しみでなりません。

今年度もよろしくお願いいたします。

修了式・離任式

今年度ラストの登校日となりました。修了式では各学年代表、生徒会代表から1年を振り返る挨拶がありました。また離任式は15名の職員の方とのお別れとなりましたが、温かな雰囲気の中行われました。

生徒の皆さん、1年間お疲れ様でした。この春休みに少し充電して新たな年度を元気よく迎えましょうね。

今年度の登校日も残り1日

3年生が卒業し数日が経ちました。ちょっぴり寂しくなった学校ですが、1年生や2年生が元気よく生活しています。先日はそれぞれの学年でレクや集会を行いましたが、1年前に比べて様々な面で成長を感じる時間でした。

今年度の登校もあと1日。1年の締めくくりになる大切な1日になりますね。

【校長室から】時がたつのは早いもので

前回、積雪の少ない冬ということで書いたばかりですが、ここ数日帳尻を合わせるがごとくまとまった雪が降りました。ただ、この寒気が過ぎれば、また気温が上がり、例年より早い春をむかえられるのではないでしょうか。暦は、3月に入りました。

3年生、受験に向けた取り組み、本当にお疲れ様でした。あとは合格発表を待つのみとなりました。不安な気持ちは続いていることと思いますが、ひとまずほっと一息ついていることでしょう。来週に控えている卒業式に向けて、しっかりと気持ちをととのえて、最高のかたちで巣立って行ってくれることと思っています。あわせて、春から始まる高校生活に向けた準備(特に気持ちの面で)も万全にしてほしいものです。

今週、1・2年生の合唱練習がありました。連日、音楽の授業で聞こえてくる歌声とは比べ物にならない素敵な合唱になっていました。コンクールなどではないので、勝ち負けや優劣のあるもので、テクニック云々ではなく、気持ちの込められた歌声が会場に響き渡ったものと思われます。ここにも1年間の確かな成長の手ごたえを感じられました。

まもなく、令和6年度が終了します。毎度、時がたつこと、月日が流れるスピードに驚きながら振り返りをしています。最後の最後まで、その一瞬を大切にしていきましょう。

1年の健康を振り返ろう~保健室3月の掲示から

3月の保健室掲示板は、「ジブン分析をしてみよう」というタイトルで、①食事、②睡眠、③運動、④感染対策、⑤心の5つの観点別に、それぞれ5つずつのチェック項目、合計25項目を確認すると五角形のレーダーチャートで自分の健康の様子を振り返ることができるというものです。

たとえば、朝食を毎朝食べている、毎朝、同じ時間に起きている、毎日1時間以上、息が弾むくらいの運動をしている…などなど、さまざまな項目から多角的に振り返ることができます。各観点には「ワンポイントアドバイス」もありますので、あわせて、活用しましょう!

琴授業・調理実習

3年生は私立入試B日程、1・2年生は学年末テスト、大変お疲れ様でした。テストが終わっても学びは続きます。2年生の琴授業は今年も講師の方に来校いただき、細かくご指導を頂きました。1年生は調理実習で肉じゃが作り。日本古来の伝統文化を学んだり、調理を通して自ら作ることの大切さを学んだり・・・。

授業での体験や学びを通して、色々なことに気づいたり、考えたりするきっかけになると良いですね。明日も1年生での調理実習、はまなす学級での琴授業を予定しています。

【校長室から】車粉

「車粉」と聞いて、その意味がわかる世代は、どれくらいになるのでしょうか。私が運転免許を取得した時代は、冬タイヤと言えばスパイクタイヤ(タイヤに無数の金属ピンが打ち込まれたもの)が当たり前でした。圧雪路面を走行するには、心強いアイテムでした。しかし、根雪前や雪解け時期になると、路面はアスファルトが出てきて、金属ピンがアスファルトを削り、空気がかすむくらい「車粉」が舞い上がってしまます。当然、人体にも悪影響で北海道の公害の一つとなったため、今のスタッドレスタイヤへと転換が図られたのでした。

当時は、冬の厳寒期は圧雪路面が当たり前で、あたり一面が真っ白な景色でした。今年の様子は、というと幹線道路では乾いたアスファルト路面になっていて、夏の道路と何ら変わらない日が多くなっています。この状態でスパイクタイヤが使われ続けていたら、と思うと恐ろしいことに・・・冬のスーパーへの買い物は、そりに子どもを乗せて引っ張り、帰り道は購入品も子どもと一緒に乗せて帰ってきたものでしたが、それもできない今年の積雪状態です。

雪が少ないのは、生活上有難いことですが、乾いた路面を運転しながら、時代の変化や気候変動、これからの環境など、いろいろ考えさせられました。

学校や教育とちょっとかけ離れたお話になってしまいました。

ボランティア活動

1・2年生は一昨日の学年末テストお疲れ様でした。1年間のまとめをしっかりと行い、4月からの学習に備えましょう。3年生は私立高校入試B日程・公立高校入試と続きます。体調管理を大切に、最後の踏ん張りに期待するところです。

そんな中、本日放課後は有志によるボランティア清掃。学校を少しでもきれいにしようと皆で楽しく清掃活動に取り組んでいる姿がありました。教室や廊下、部活動の活動場所など、自分達で自分達の環境をととのえる習慣を日常から大切にしたいですね。有志の方々、大変お疲れ様でした。

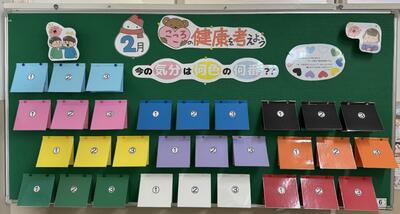

2月の保健室掲示~心の健康

2月の保健室掲示は、「今の気分は何色の何番?」と題して、10色のカラーボード、各色3通り、計30パターンからお好みのボードをめくると、今日の気分を確かめることができるというものです。

どのボードにも前向きなメッセージが記されていますので、ぜひ試してみることをお勧めします。

メッセージに元気づけられたり、お友達と感想を述べあったり、それをヒントに自分のこころの状態を見つめたり…保健室の掲示を活用して、心の健康を考えるきっかけになることを願っています。

オープンスクール(新入生説明会)

1月21日(火)に千歳中学校オープンスクールが行われました。6年生の皆さんの期待と緊張が入り交じった表情が大変印象的でした。千歳警察署にご協力を頂き、スマートフォン等の扱い等について注意点をご説明いただきました。また、本校生徒会役員やパソコン部から千歳中学校の学校生活について説明がありました。

6年生の皆さんの入学を全校生徒・職員一同、心待ちにしております。ご来校頂いた保護者の皆様、足下の悪い中大変ありがとうございました。4月からも宜しくお願い致します。

いじめ撲滅集会

冬休み前のいじめ撲滅学活・道徳を受け、本日いじめ撲滅集会を体育館で行いました。

各学級代表委員から学活等の話し合いの様子や成果、今後の生活について話がなされました。それを自分事として捉えている全校生徒の皆さんの参加態度も立派でした。また、図書委員からは「いじめ」について考える本の紹介や、生徒会からは新たなシンボルマークの発表もありました。

校長先生からもお話がありましたが、何気ない日常生活でのやりとりを大切に、集団の中で生きる力、色々な人と上手くやっていくスキルを身につけ、皆が過ごしやすい千歳中学校を今後も大切にしてほしいと思います。集会の準備・運営大変お疲れ様でした。

1月保健室の掲示から~冬を元気に!

21日間の休みが終わり、年度のまとめにあたる後期後半がスタートしました。

冬期間は空気が乾燥し、教室内も20%以下の低湿度状態です。保体委員が中心となって気化式加湿器を稼働させていますが、その周辺がかろうじて30%程度。空気が乾燥するとインフルエンザウィルスが広がりやすく、鼻やのども乾燥しているためウィルスに感染しやすくなります。

理想的な湿度は40%~60%といわれていますが、その値に近づけるのはかなり難しいものです。インフルエンザや風邪から身を守るためには、マスク・手洗いと定期的な換気が効果的。そして、規則正しい生活、バランスの良い食事、質の良い睡眠で免疫力を維持していくことが大切です。

保健室の掲示では「おみくじルーレット」や「1月の食文化」として「おせち料理」や「七草がゆ」が紹介されています。昔の人の知恵に学びながら、寒い冬を元気に乗り切りましょう。

【校長室から】あけましておめでとうございます

1月7日2:00現在、千歳市の積雪は5cmとのこと。5cmどころか市街では雨の影響もあり、スケートリンクばりのツルツル路面となっています。一方、同じ石狩管内の新篠津村では積雪が132cm。岩見沢市では、連日バスが運休になるなど、例年以上の大雪となっているようです。千歳市民にとっては除雪のない年末年始、ゆっくりと過ごすことができたのではないでしょうか。

今回の年末年始は暦上大型連休になっていて、日頃の疲れをいやすことができた反面、「休み過ぎ?」からなかなか気持ちの切り替えができない人が多くなっているようです。いわゆる5月病が新年スタートにも当てはまっているのかと。ただ、現実は今週で冬休みが終わり、学校生活が始まります。3年生にとっては、目の前に受験が迫っていますし、まもなく中学校生活のゴールが見えてきます。3年生に限らず、すべてのことをポジティブにとらえ、気持ちの良い2025年のスタートにしていきましょう。

今年もよろしくお願いいたします。

冬休み前集会

本日の6校時に冬休み前集会を行いました。各委員長からスライドを使って冬休みの心得などの説明がありました。校長先生からは1年間を振り返って、また各学年へのメッセージがありました。

体調管理、スケジュール管理を心がけ、充実した冬休みにしてください。良いお年を。

いじめ撲滅学活を行いました

1.自分も相手も大切にする表現の仕方を考える 2.友達やクラスの良いところや感謝の気持ちを交流することでお互いを認め合う心を育てる この2つのねらいのもと、学活が行われました。

この取り組みの強みは教員主導ではなく生徒自らこの学活の準備・進行等を担う点、そして全校生徒一人一人がいじめ撲滅に向け、主体的に授業に関わっている点だと捉えます。

代表委員の皆さんは準備から当日まで閉鎖のため、期日が空いてしまいましたが、スムーズな進行お疲れ様でした。冬休み明けに本日の学活を生かし、いじめ撲滅全校集会を行う予定です。

学校閉鎖(12月19日(木)まで)

12月17日(火)2校時終了後から12月19日(木)まで学校閉鎖といたします。

閉鎖期間中は健康観察期間として外出を控えるよう改めてお願いします。

【校長室から】希望進路の実現へ

本日、3年生にとって中学校で受ける最後のテストが終了しました。定期テストや学力テスト、中学校で何度目のテストになったでしょうか。振り返れば、テストに向けた取り組みを反省したり、結果につながり手ごたえを感じたことが思い出されると思います。

次なるテストは、「入試」となります。これまでの積み重ねてきた経験を、すべてプラスにつなげるべく、やり残したことがない、と言い切れるだけのラストスパートをかけて取り組んでほしいと思っています。

11月末から三者懇談が行われ、志望校を決定してきました。大事なことは、志望校を「自分の意志で決めた」ということです。中学校までは義務教育ですから、ほぼ自動的に進学してきましたが、高校進学はその進路を決め、試験に合格しなければ、高校生活は保障されません。第1志望の合格が叶ったならば、家族や先生方のサポートは間違いなくありましたが、自分の努力が実を結んだ結果でしょう。万が一、第1志望の合格が叶わなかったときは、あと一歩の頑張りの何かがどこかで足りなかった現実を受け止めなければなりません。いずれの結果も人の「おかげ」でも「せい」でもないのです。

はじめての壁ですので、不安が多々あると思います。ただ、誰しもが通る道であり、今後の人生においては、大学受験や就職試験など、もっともっと狭き門に挑戦するときも来るかと思います。自分自身が納得のいく取り組みを、計画的に持続的に続けていくことに他なりません。最後まで走り切ることを信じていますし、目一杯応援していきます。

人権教室を開催しました

本日の3時間目に人権教室を行いました。人権擁護委員の中島様・温井様に来校いただき、お話しを頂いたり、ビデオの視聴を行いました。

日常にある何気ない言動を考える大切な時間となりました。最後のまとめでもお話しを頂きましたが、全校生徒全員が安心して生活できる千歳中学校で今後もあるよう、本日学んだことを心に留めて生活したいですね。

今週は少し長い一週間となりました。授業中、咳き込んでいる生徒が多い印象をうけた一週間でした。3年生は来週、中学校生活ラストの定期テストも控えています。体調管理を万全に、月曜日元気に登校してくださいね。

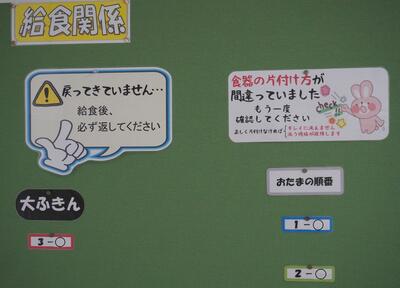

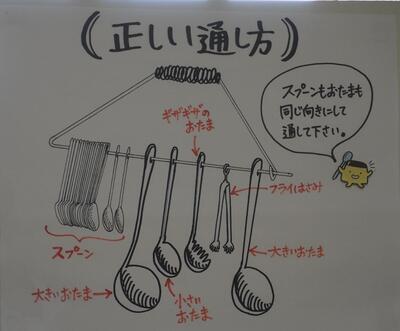

食器は正しく戻しましょう!

毎日お世話になる給食。以前におこなった9月10日の「弁当の日」でも実感した人が多かったと思いますが、「食べる」ということは、材料調達・準備→下ごしらえ→調理→盛り付け→食事→片付け→洗い物・収納という複雑でタイプの異なるプロセスの連続といえます。

学校の給食ではみんなで楽しく食べることを除くと「運搬・盛り付け・配膳・片付け・返却」というシゴトを分担して取り組んでいます。

とくに「返却」にはおろそかにできない要素が含まれています。

それは、食器を正しく戻さないと機械の故障の原因になるかもしれない、ということです。本校では、配膳員の方が限られた時間の中で、全学級の返却状態を点検し、間違っているクラスの分は正しく直してセンターに戻してくれています。もし、返却の仕方の間違いが原因で、機械に重大な故障やトラブルが生じたら、最悪の場合、給食の提供がストップするかもしれないのです。ときにはこんなことにも考えをめぐらせながら、決められた約束ごとをひとつひとつ確実に実行していくことも大切です。

小中交流会が実施されました

本日午後から千歳中学校区小中交流会が行われました。5Hの授業を小学校の先生方に参観頂き、その後小学校、中学校の先生方で連携会議を行いました。

小学校の先生方から「成長している姿を見ることができた」「廊下で挨拶をしてくれて昔を思い出した」などたくさんの嬉しいお言葉を頂きました。

来週後半からは各学年三者面談です。今の自分と将来の自分に向き合い、有意義な時間としてほしいものです。気温も下がってますから、体調管理をしっかりと行い、来週も元気に登校下さいね。

廊下の書架に追悼特集

2024年11月13日、現代日本を代表する詩人、翻訳家、絵本作家である谷川俊太郎が92歳でこの世を旅立ちました。

1年国語の教科書の表紙をめくると「朝のリレー」、合唱曲「春に」の作詞、小学校教材の「スイミー」の翻訳など身近に触れていた詩人でした、

図書室前廊下の書架には本校の司書による追悼特集が展示されています。ぜひ手に取って一読してみましょう。

管内中文連の移動美術展

生徒玄関から体育館までの廊下に管内中文連の「移動美術展」が掲示されています。石狩管内24校から、みずみずしい若い感性にあふれた29作品。水彩画、デッサン、レタリング、ポスター、マークデザイン、立体作品の画像など、バラエティに富んだユニークな作品群です。

展示は11月15日から22日までの6日間です。