学校行事

【校長室から】時代の移り変わり(ICTの有効活用)

今や学校では、一人1台の端末が付与され、授業の中で積極的に活用する授業づくりが進められています。自分が小中学生の頃を思い出すと、当たり前ではありますが、その変化の大きさに気づかされます。

ちょっと余談になりますが、子どもの頃の実家にあった電話はダイヤル式の黒電話でした。それからプッシュボタン式の電話に変わり、有線で1階と2階をつなぐ親子電話になりました。その後、コードレスの電話機、留守番電話機能、FAX機能などが備わり、携帯電話が普及し始めます。そこからの携帯電話の進化は記憶に新しいままに、今のスマホまで短いスパンで発展してきたように思います。

教員になって30年以上たちましたが、文書の作成もタイプライターを打っていた先生から徐々にワープロが普及して、フロッピーディスクにデータを保管していました。そこから全員がPCを使い、LANやサーバーを使ってデータの保管と共有ができるようになり、最近ではクラウド上での管理となってきました。

授業も社会の授業では、大きな地図を教材室から運んで利用したりしていました。OHPを使って教材を提示したり、問題を解いたりもしていました。スライドやビデオを使って視覚に訴えた授業もありました。学校にPC室ができて、タイピングの練習をしたり、インターネットを使った調べ学習もするようになりました。

これまでICT機器の活用といえば、教材や課題を見やすくするといった活用方法が多かったのですが、今では主体的に利活用することが求められています。ソフト上に自分の意見を主体的に発信し、また他者の意見を取り入れたりすることで、思考・判断・表現を深めていく学びを進めています。また、その学びからまとめたものをプレゼンテーションに仕上げ、発表する機会などがあり、その技術たるや先生達よりも上手に仕上げる力も持っています。

先生たちもすべての人がICTに長けているわけではないので、苦労しながらも時代のニーズに応じた学習を提供すべく、日々研鑽を深めています。そして確かな資質・能力を育んで、社会に送り出していこうとしています。

今年度5回目のNCW

中学校では毎日20回前後のチャイムが鳴ります。朝や昼には分単位で目まぐるしく鳴ることもあります。540名の全校生徒と54名の教職員が混乱なくスムーズに動けるように時間や活動の節目の合図です。

数年前から、各自が時間をきちんとコントロールでき、自律した学校生活を送れるようチャイムを止めた学校生活を試行してきました。普通教室や特別教室、廊下には「電波時計」を配置し、正確な時間を意識できるよう環境も整えてきました。チャイムがなくても早く終わった学級が騒いでほかに迷惑をかけたり、時間差でとまどうこともなく順調に実行できてきました。

今週はノーチャイムウィーク(No Chime Week=NCW)。いつも通り2分前の呼びかけをしたり、お互いに声を掛け合ったり、それぞれ時間を意識した行動に心がけましょう。

研究会

本日、石狩教育局様・千歳市教育委員会様のご指導の下、千歳中学校の研究会が行われました。昼からは2-2理科の授業、その後先生方全員で協議を行いました。

我々教員も変化を前向きに捉え、子どもたちの確かな資質・能力の育成を目指し、授業改革を前に進めていきたいと思います。2-2の生徒の皆さん、昼からの授業お疲れ様でした。

1,2年生の生徒の皆さんは、後期中間テストが間近です。今日からは放課後活動もありませんので、じっくり時間をかけて、皆で家庭学習に励みましょうね。

お口の中は3,000万円!?~11月8日は「いい歯の日」

11月8日は「いい歯の日」だそうです。

保健室前廊下に「数字で見る歯のひみつ」として

歯にまつわる10種類の数字が掲示されていました。

その中の「100万円」というボードをめくってみると

「歯科医が考える歯の価値」が1本100万円ということでした。

永久歯は28本、親知らずを加えると32本ですので、

約3,000万円が歯の価値ということになります。

(ちなみにアメリカでは1本500万円とみているようです)

金額はともかく、いったん自分の歯を失ってしまうと

どんなにお金を積んでも元に戻すことはできません。

1本わずか40グラムの歯。

日ごろのお手入れをおこたらず、大切にしていきましょう!

後期認証式

今日の外はグッと冷えて、秋から冬を感じさせるような朝でした。生徒の皆さんは風邪など引かないよう、温かい格好で余裕をもって登校してくださいね。

さて、本日の5時間目は後期認証式となりました。校長先生もお話しされていましたが、一つの区切りとして、学校・学年・学級のために今自分ができることは何か。みんなで一歩前に進めてほしいと思います。

また、来週の11月7日(木)は全学年学力テストとなります。進路希望決定を間近に控えている3年生は言わずもがなですが、1・2年生にとっても現時点での自分の実力をみる大切なテストです。全校生徒で学習に向かう雰囲気を作り出したいですね。家庭学習も皆で頑張りましょう。

11月7日は学力テスト

3年棟の階段に学力テストまでのカウントダウンが表示されています。

次回は11月7日木曜日、3年生に加えて、1・2年生も実施されますので、この日は全学年「学力テストデー」となります。

広い範囲の実力が試されるテストです。残り2週間…。5教科ありますので計画的に着実に学習を積み重ねていきましょう。

目を大切に使いましょう

今回の保健室廊下は、10月10日の「目の愛護デー」にちなんだ掲示です。

今は、テレビ、パソコン、タブレット、スマホなどなど、目を酷使する環境に囲まれています。目の疲れが回復しないまま使い続けると、ダメージが少しずつ蓄積してしまい、ついには回復不能になることもあるそうです。そうならないために、しっかり食事をとり、睡眠をたっぷりとって、日ごろから明るさや距離、視聴時間などを意識して目を使いすぎないことが大切です。

【校長室から】後期への期待

令和6年度もあっという間に折り返し地点を過ぎました。

前期と比べて大きな行事の少ない後期は、じっくりと学力の定着、生徒会活動を中心としたよりよい学校生活づくりに取り組んでほしい旨を、始業式でお話ししましたので、その内容を掲載したいと思います。

<学習面>

昔から、読み・書き・計算といった基礎学力や基礎知識は、しっかりと身につけなければならず、それは今も変わりはありません。しかし、今、そしてこれからの社会で求められる力はそれだけでは通用しません。今では、スマホやタブレット等で、瞬時にその答えや情報は引き出すことができるからです。今、必要なのは満ち溢れた情報を正しく把握して、自分なりの思いや考えをしっかりと持つこと。他者の考えなどを正確に受け止め、考え方を広めたり深めたりすること。自分の考えを積極的に発信すること。それらの力が重要になってきます。今、3年生は入試に向けて学力テストを受けていますが、入試問題もこれまでの一問一答で〇をもらうものではなく、思考力が問われる問題が出題される傾向が強まっています。基礎学力の定着向上+学習の質を高めた取り組み(主体性・協働性・対話)をすすめていきましょう。

<生活面>

生徒会役員も2年生を中心にバトンタッチがされました。生徒会役員をはじめ、各学級の委員も学校生活の向上を目指して、その責任を果たしてくれると思います。ただ、大事なことは、生徒会会員である一人一人が、その生徒会役員に一票を投じて各学級委員にも「頼むね」と認めた責任、各委員会で立てた計画を承認した責任として、積極的に関わることがなにより大切なのです。文化祭の開閉祭式では、盛り上げようと準備練習を重ねた生徒会役員を、「SHOW TIME!」と大きな声で呼応し、割れんばかりの手拍子や拍手で支えたみなさんです。とても素敵なひと時でした。たとえば、「2分前着席」の呼びかけがあったとき、「やらなければ」と思ったり、状況が思わしくない結果が出た時「あ、やばい」と思ったりすることが、よりよい学校生活づくりに直結します。

行事は成果や手応えを感じやすく、日常生活(学習・生活)はすぐにはその成果や手応えを感じにくいところではありますが、実直に取り組んで千歳中の底力を確実につけていきましょう。

前期終業式

前期終業式が行われました。校長先生からは文化祭の取り組みを通してのお話がありました。各学年の代表挨拶からは振り返りと次の目標設定が見えました。

短い秋休みではありますが、今の自分自身を一度整理して、後期を迎えましょう。少し寒くなってきましたので、体調管理をしっかり行い、来週元気に登校してくださいね。

大成功の文化祭

昨年に引き続き北ガス文化ホールで行われた文化祭が無事に終了しました。

各学年の合唱からは4月からの成長と地道な練習の足跡が見えました。生徒会を中心とした発表からは演じる者の表現力と陰の努力、応援する者のサポートなど「チーム千歳中」の底力が見えました。

大切なことはこの頑張りを明日からの日常につなげていくことだと思います。皆で笑顔で楽しむべきとこ、背筋を伸ばして黙々と取り組むべきとこ・・・そんなけじめをこれからも大切にしながら後期につなげましょう。

全校生徒の皆さん、文化祭活動大変お疲れ様でした。

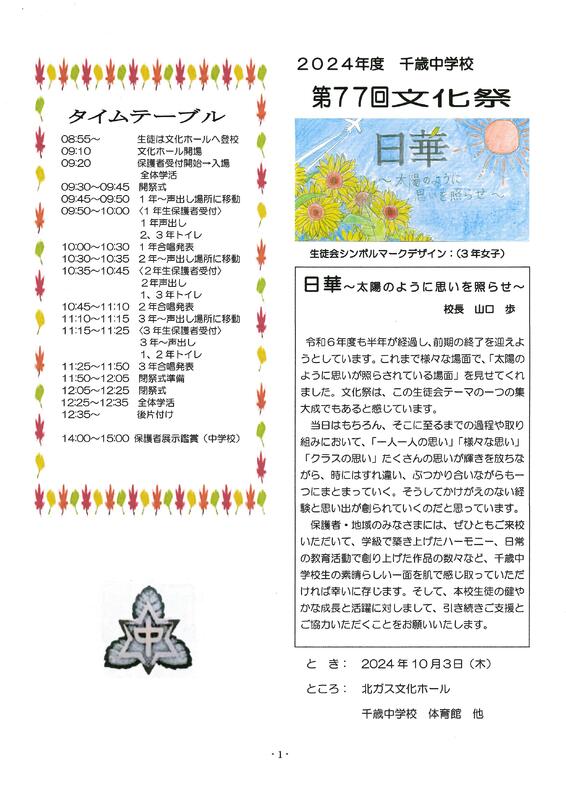

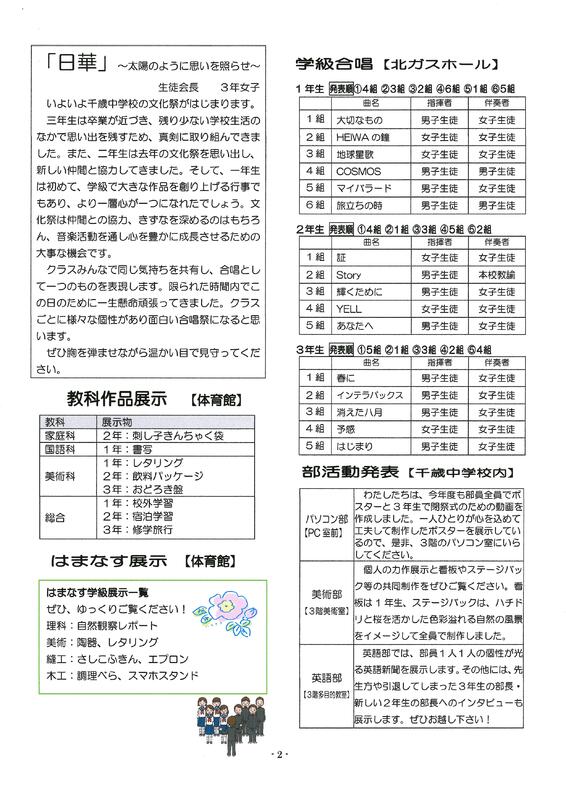

第77回文化祭プログラム

PDF版のプログラムはこちら➡「2024文化祭プログラム.pdf」

合唱中間交流会

北ガス文化ホールで来週行われる文化祭に向けての活動が終盤を迎えています。生徒会役員の皆さんは夏休み明けから苦労しながら準備を進めてくれています。また、美術部、英語部など文化部を中心に熱心な活動を行っています。

本日は合唱中間交流会。文化委員の進行のもと、各学級の発表が行われました。当日までの練習はラスト5回。最後まで力を合わせて、自分達の学級にしかできない合唱づくりを苦労しながら楽しんでほしいと思います。

体調を万全に整え、来週本番を迎えましょうね。

合言葉を「KYT」に!=危険予知トレーニング~保健室9月の掲示より

いつもの登下校や外出などで「安全」を意識することはさほどないかもしれません。ところが、屋外での何気ない行動には実は大きな危険がはらんでいることも多いのです。油断をしていると思わぬ事故にあったり、自分がケガをしたり相手にケガをさせたりと、予想外のトラブルに見舞われることもあります。

今月の保健室掲示板には自転車に乗る際にひそむ危険とその予知のポイントや解決法が8パターン示されています。自転車登校や校外生活等で事故にあわないためにも、ぜひ確かめておきましょう。あらかじめ危険防止の訓練や対策をして高い意識で行動することが事故やケガにあわない秘訣といえます。

【校長室から】合唱練習スタート

まだまだ厳しい日差しが照り付ける日もありますが、朝晩と日中の気温差が広がり、少しずつ秋の気配を感じるようになってきました。街の木々にも、黄色やオレンジ、赤といった色の葉が見え始めました。

先週末、期末テストを実施し、努力の成果に満足する人もいれば、思うような結果が出ず反省をする人もいるかと思います。また、志望校を決定する際の重要な資料となる学力テストAも昨日ありました。いずれにしても、その結果を受けてこれからどうするのか、今すべきことは何なのかを、しっかりと把握し、行動に移すことが大事でしょう。

さて、各学級での合唱の取り組みが、今日から始まり、校舎中に歌声が響いています。初日ということもあり、「ハーモニー」と呼ぶには、まだまだ先のことかな、というのが正直なところです。真剣味、はじらい、緊張感・・・日に日に高まっていき、合唱のできのみならず、学級集団としての成長が感じられるのが、この行事の醍醐味です。当日の素晴らしいホールでの発表ももちろん楽しみですが、日々の浮き沈みや変化を乗り越えながらゴールを目指す姿に嬉しさを感じながら、応援したいと思います。

やわらかな音色~はまなす学級の紙風鈴

はまなす学級で制作した「紙風鈴」。

その作り方は、まず、型となるとなる水風船をふくらませ、完成をイメージしながら上半分より少し長めを目安に、気に入った和紙や好みの折り紙を水ボンドで張り付けます。後日、張り付けた紙が乾燥したのを確かめ、自然にしぼんだ水風船を取り外し、短冊状にした折り紙にひもを通し、鈴をつけて完成。配色の妙味や短冊とのバランスを工夫しながらの制作です。金属製の風鈴とは異なり、短冊の揺れに合わせて鈴が鳴るので、控えめでやわらかな音を楽しめます。

注目! 玄関ホールにスライドショー

9月7日、玄関から入ってすぐの1階ホールに、50インチの液晶テレビが設置されました。モニター画面には前期の生徒たちの活躍の様子が次々とスライドショー形式で表示されています。

モニターは、柱の左右の面からL型アングルで支え、カド面を効果的に利用した頑強な取り付けとなっており本校業務技師の労作です。

モニターの下には「落とし物展示ロッカー」もありますので心当たりがあれば確認してみましょう。

文字っておもしろい~はまなす学級の掲示作品

はまなす学級の取り組みの一環で、事前に「ゴシック体・明朝体」を学習したうえで、自分の好きな漢字を選び、その文字の意味などを調べてから、それぞれの字体を使って自分なりのイメージをデザイン的に表現した美術作品です。

お弁当の日

先日土曜日の「食育授業」を受け、本日は年に一度のお弁当の日。登校時から「家の人と一緒に作った」「全部自分で作ってみた」などの会話が弾みました。

お弁当を食べる様子は皆笑顔。いつもとは違う素敵な時間になったと共に、毎日頂いている学校給食のありがたみも同時に感じる時間でした。

第2回学校運営協議会

9月4日(水)

第2回の学校運営協議会を開催しました。

委員のみなさまには、授業を参観していただき、

給食を試食していただく機会も設けました。

会議の中では、次期学校改善プラン等の共有、

また、それらに基づき意見を交流しました。

はまなす学級調理実習

本日の2・3時間目にはまなす学級の調理実習が行われました。来週火曜日の「お弁当の日」に向けて、皆で協力して学習を進めていました。

全校生徒の皆さんも、今週土曜日は「食育授業」、来週火曜日は「お弁当の日」となります。ちょっぴり手間がかかるかもしれませんが、その手間が自分と家族の大切な時間になると良いですね。

規則正しい生活は睡眠リズムから!~保健室の掲示より

中学生の理想の睡眠時間は8~10時間。

6時に起きるとすれば22時就寝で8時間。ただし、睡眠は90分サイクルのリズムなので21時か22時30分就寝が理想的。自分の起床時間に合わせて90分単位で就寝時刻を決めるとよいでしょう。なお、睡眠時間は個人差が大きいともいわれていますので、自分に最適な時間をつかむことも大切です。将棋の藤井聡太竜王名人も野球の大谷翔平選手もたっぷり睡眠時間を確保しているそうです。

家庭学習や家の手伝い、テレビに加えて、最近ではパソコン、タブレット、スマホを使ったLINEなどのSNS、ゲームや動画視聴といった新たな誘惑が数多く生まれています。そんななかで、睡眠時間をいかに確保しつつ、限られた時間を有効、かつ計画的に使うか、『Myゴール手帳』なども存分に活用して規則正しい生活リズムの確立に心がけましょう。

熱闘中体連③

週末の新人戦お疲れ様でした。壮行会で山口校長先生が話していました。新人戦は結果はもちろん、成果と課題を確認し、次につなげることが大切と。ぜひ各部で競い合って、どの部活も次のステージで更なる活躍となるよう、日常の練習や過ごし方を大切にしてほしいと思います。3年生の頑張りが2年生そして1年生と良い形でバトンタッチされていると思います。

また、吹奏楽部は道の駅でのコンサートお疲れ様でした。聴いている方々、とても楽しい時間になったと思います。

週末は期末テストです。気持ちを切り替えてテスト勉強も全校生徒みんなで頑張りましょう!

市内新人戦壮行会

週末は市内新人戦。新チームでの最初の成果や課題を確かめる大会となります。

本日はその大会に向けた壮行会が行われました。

生徒会の進行、吹奏楽部の演奏で入場する運動部員の姿。それを応援する3年生を中心とした生徒の姿。どちらも印象的な姿でした。

大会当日の躍動を期待しています。

命を大切にする教室

夏休み明け2日目。本日は全校道徳「命を大切にする教育」を千歳警察署の方のご協力を頂き行いました。犯罪について・SOSの出し方・交通安全等々、幅広くご指導頂きました。

学校が始まったばかりではありますが今週末は市内新人戦、来週末は前期期末テストと忙しい日々が続きます。健康管理を大切に、見通しをもって一日一日を前に進めましょうね。

【校長室から】学校生活再開

学校に通い出してから約50年。その当時から今に至るまで、終わってみるとあっという間に過ぎるのが夏休み。今年は例年より少し長くなったはずだったのに…。そして登校初日から雨模様。今週1週間は、ぐずついた天気が続くと言うことで、登校の足取りもどことなく重く見えてしまいました。気持ちの切り替えがなかなか、という人も少なくないと思いますが、それでも久しぶりに集う仲間と過ごす日々に、楽しみと期待がにじみ出ている様子も感じられます。

夏休み中は、幸い大きな事故やけがの報告もありませんでした。部活動等で、大会やコンクールに出場して活躍する姿もたくさん見ることができました。全道中体連のテニス大会が千歳で行われ、出場した選手が健闘したことはもちろんですが、お手伝いとして職員総出で駐車場等の裏方の仕事に携わるということもありました。

さて、前期という括りで言うと、およそ1か月です。この間、新人戦や期末テスト、そして文化祭、と目白押しです。また、学力をはじめとして、今、そしてこれからの社会で求められている資質・能力を確実に育成すべく、先生方でも研修を積み重ねて、具体的に取り組んでいこうとしています。学校生活が再開したばかりですが、波にのせてトップギアで駆け抜けていく必要もあります。個々で、集団でその雰囲気をつくっていきましょう。

前期前半を終えて

本日は前期前半最後の登校日。5Hには休み前集会を行いました。集会では各委員長から夏休みの過ごし方についての心構えや注意点の確認、そして全道中体連大会や各種コンクール等に向けた壮行式等がありました。

4月からスタートした日々の中で、至るところで千歳中学校生徒の活躍がありました。学習に行事に委員会活動や部活動に。どんなことにも前向きに取り組む姿勢は立派でした。

夏休み中は今一度交通安全の意識を高め、暑さ対策を含めた健康管理に十分留意して、休み明けまた元気に登校してください。前期前半大変お疲れ様でした。

図書室をフル活用して情報リテラシーの向上をめざす

7月23日、24日の両日、1年生6クラスを対象に、図書館司書による「図書室授業第2弾」がおこなわれました。

5月実施の前回は、図書室ガイダンスのあと、膨大な本の中から1冊を探し出すというシンプルな内容でしたが、今回は、一段レベルアップさせ、目的の情報を探し出しそれを正しく読み解く方策を体験するという授業でした。

例えば、「新千歳空港の年間乗降客数は国内何位?」、「砂糖消費量の最多国、最少国は?」、「日本と韓国の食糧自給率の違い」といったミッションカードが配布され、①その正解が書かれた本を探し出し、②本文や表・グラフから情報を正しく読み取り、③資料名や何ページの掲載だったかを正確に記入したうえで、④記名済みのミッションカードを提出するというものです。ミッションは全部で8種類、それぞれ協力しながら積極的に取り組んでいました。

後半は、中学生が主人公の物語・小説を3作選定、あらすじ紹介や本文の一部朗読に対して、どの生徒も興味深そうに聞き入っていました。

【校長室から】より真剣に命を守る(熱中症・自転車事故)

7月22日11:30、校長室の温度計は32℃を指しています。毎朝、玄関先で登校を迎える時間も、強い日差しと重い空気が肌を刺激しています。

ふと20年前くらいの夏の様子を思い出しました。そのころの北海道の夏は、25℃を指せば「暑い」と感じるくらいの爽やかな夏でした。ただ爽やかと言えども、夏ですから間違いなく「暑い」のですが、生徒はなかなかジャージを脱ごうとしない情景が頭をよぎりました。Tシャツや短パンになるのに抵抗(恥ずかしさ)があったようです。

しかし、今日の登校の様子を見ると、何人かは上下ジャージの生徒はいましたが、できる限りの涼しげな着こなしで登校していました。連日、熱中症で搬送される報道がされています。学校でも最大限の注意を払って、服装や水分補給、休憩などについて声掛けを行っています。

自分の体は自分で管理・コントロールできるようにならなければなりません。体調を崩してからでは遅く、体調を崩す前こそ、自分事として真剣にとらえる必要があります。

また、本日、緊急の全校集会を行いました。4月から6件もの自転車による事故が続いたため、全校一斉に危機感を共有することを目的とした集会です。車との接触事故もあり、ひとつ間違えば命にかかわる重大事態になっていても不思議ではありません。これまでも、ことあるごとに先生方から報告や指導を行ってきました。先日は、昼の放送で生徒指導担当の先生から注意喚起も行ったところです。私からも先生方に、「先生方が真剣にならなければ生徒には伝わりません。一般的な伝達にとどまらず、気持ちに響く指導を」とお願いしたところです。

夏休みを目前にひかえ、今こそ真剣に考える時です。事が起こってからでは、取り返しがつきません。全国・全道的にも小中学生がかかわる事故が多発しています。当の本人である中学生はもちろん、千歳中に関わるすべての方々で意識を高めていければ、と思います。

1年生校外学習

1年生の校外学習が行われました。昨日の事前集会で確認した心得をしっかりと意識し、札幌市内で班別研修を行いました。この体験が来年度以降の宿泊学習や修学旅行はもちろん、日常生活にもいきてくることと思います。

来週はまとめ作業を行います。週末は疲れをとって、来週元気に登校してくださいね。

宿泊学習④

宿泊学習もいよいよ終盤。協力して作った計画書をもとに班別自主研修。その後はさくらんぼ山で一息。気温が高い中での研修が続きましたが、大きな体調不良もなく、全員無事にバスに乗り込みました。

宿泊学習③

昨夜はエスコンフィールドでの研修後宿舎に戻り、しっかりと疲れをとることができたようです。

2日目の朝、大きな体調不良もなく元気よくスタート。天候も良好で、この後2日間の目玉となる小樽での自主研修となります。

宿泊学習②

2年生の宿泊学習は順調に進んでいます。プラネタリウム等の見学・学習を終え、エスコンフィールドに到着。本日はどんなゲーム展開になるのか。いよいよプレーボールです。

宿泊学習①

いよいよ宿泊学習がスタート。元気良くバスに乗り込みました。

北海道博物館での見学等を終え、笑顔で昼食タイム。

しおりを片手に夜までたくさんの見学地を訪問します。

熱闘中体連②

7月12日(金)・13日(土)と石狩管内中体連大会が行われました。千歳市内の代表・千歳中学校の代表という強い気持ちをもち、各種目で精一杯力を発揮しました。特に3年生のリーダーシップが随所に見られ、今後1・2年生に良い形でバトンタッチされることと思います。

全道大会につながった部活動については、石狩管内の代表として全道大会で活躍されることを祈っています。頑張ってください。

PTAソフトボール大会

7月7日(日)に行われた、PTAソフトボール大会に参加しました。

おやじの会を中心に、OBの方々のサポートもいただきながら、

時折小雨が降る中、合計3試合を戦い抜きました。

結果は、見事準優勝。そして、何より交流を深めることができました。

参加していただいた皆様、ありがとうございました。

暑さを乗り切る工夫と対策

7月に入り暑い日が増えてきました。

学校では、暑さを乗り切るため、Tシャツとハーフパンツでの授業参加や水分補給をこまめにできるよう水筒持参を奨励しています。

また、廊下や教室の扇風機や、新しく導入されたスポットクーラーをフル活用してなんとか暑さをしのげる環境を整備しつつあります。今年の夏休みは7月26日から8月25日までの31日間。暑さに負けず、学校生活をしっかり送りましょう。

出前授業に行ってきました

本校数学科教員で千歳小学校・北栄小学校・支笏湖小学校の3校に伺い、算数(数学)の出前授業を行ってきました。トランプを使った「正の数・負の数」の計算問題にグループで意欲的に取り組む様子が見られました。授業の終わりには「早く中学校で勉強したい」なんて声も教室から聞こえてきました。

一生懸命な小学生皆さんの様子から、中学校への入学が心待ちになるひとときでした。今後も校区の小学校さんと協力しながら教育活動を進めていきたいと考えています。

【校長室から】響く歌声

毎日、音楽室からの歌声が校舎内に響き渡っています。

ふと気がついたのは、校歌でした。2・3年生が大きな声で歌い、1年生も徐々に覚えてきて、その歌声もすっかり馴染んできています。校歌を声高らかに歌える学校、素晴らしいと思っています。母校に愛着を感じ、堂々と歌える姿を私自身も誇らしく感じています。今後もことあるごとに、全校生徒で歌う場面を共有したいと思っています。

また、最近は昨年度の合唱曲が、けっこうなボリュームで聞こえてきています。体育大会が終わり、市内中体連が終わったばかりですが、「もう文化祭?」と思わせるぐらいの熱量で素敵なハーモニーを奏でています。確かに、今週中に文化祭の学級審議があり、合唱曲の選定作業始まります。

経験上、歌声が響く学校には、たくさんの思い出やつながりがクロスし、充実した学校生活が創り上げられていくものと確信しています。文化祭はもちろん、日常生活での生徒の活躍や成長が楽しみでなりません。

「歯を大切に」という世界共通の願い

様々な工夫をこらして定期的に更新されている保健室前廊下の掲示板。

今回は「虫歯予防デー」にちなみ「歯の生え変わり」の話題が取り上げられています。

かみ砕きすりつぶす役割をもっている「歯」は、乳歯が20本。

それが28~32本の永久歯に生え変わるにあたって、世界各地の風習や考え方、そして国旗がアクション付きで49か国も紹介されています。

どの国にも共通しているのは「歯を大切に」という願いです。

一度抜けた永久歯は二度と生えてきません。歯とそれを支える歯茎のお手入れは全世界共通の考え方ということがよくわかる掲示です。.

熱闘中体連 ~次の頑張りにつなげて~

週末の14日(金)・15日(土)に千歳市内中体連大会が行われました。3年生を中心に練習の成果を果たそうと必死に大会に挑む姿がありました。また、競技の成果はもちろん、当番校としてのお手伝いや競技に向かう態度・マナーなども千歳中学校の代表として素晴らしいものがあったと聞いています。そのような地道な日常の積み重ねを今後も大切にしてほしいと願っています。

週末は今年度初の定期テストとなります。頭と心を切り替えて、MYゴール手帳に記載した計画表をもとに、将来のために、授業+家庭学習に力を注ぎましょう。

保護者の皆様、中体連大会に関わってたくさんのご声援ありがとうございました。

【校長室から】ようやく夏の兆し

昨年の猛暑を経験し、今年はどうなるのかと気をもんでいましたが、5月から6月にかけてなかなか気温が上がらず、風の強い日が続いていました。今週に入り、ようやく強い日差しが照り注ぐようになってきました。

気がつけば、今年度も2か月半が経過し、明日からは市内中体連大会が開催されます。昨日は、壮行会が開催され、各部からこれまで支えてきてくれた家族・先生・仲間への感謝の言葉が述べられ、精一杯競技してくるとの力強い決意表明が溢れていました。

私からも、感謝の気持ちを持てない選手には、競技中に背中を押す風は吹かないことを話し、大会に臨む前と大会が終わった後に感謝の気持ちを噛みしめてほしいことを話しました。そして、どんな結果になろうとも一切の言い訳をしないプレーに徹してほしいことを話しました。うまくいかない結果があろうとも、何のせいにも誰のせいにもすることなく、今持てるすべてを出し切ることに注力することを話しました。

千歳中に関わる全ての人が、みなさんの活躍を信じていますし、応援をしています。

これから暑い夏に突入します。中体連の熱気の波に乗じて、まずは夏休みまで駆け抜きましょう。週明けには、定期テストもありますし・・・

中体連壮行会

中体連大会に向けての壮行会が行われました。生徒会の進行、吹奏楽部のリズミカルな演奏により会は始まりました。各部部長からの挨拶、生徒会からのメッセージ、選手宣誓など、短い時間の中にもピリッと引き締まる、大会直前の独特な雰囲気に体育館は包まれていました。

応援も含め全校生徒で盛り上げましょう。当日の頑張り、活躍を期待しています。

平日参観授業

昨日は今年度2回目の参観授業。平日にも関わらず、たくさんの保護者の皆様に学校に足を運んで頂きました。保護者・地域の方々にはいつも温かく学校を見守って頂き、感謝しております。

4月のスタートから早いもので2ヶ月が過ぎます。学校では日々「ととのえる」ことの大切さを確認しています。①教室環境や机周辺を「ととのえる」 ②言葉遣いやマナーを「ととのえる」③授業規律を「ととのえる」

~夢や志をもち、未来をたくましく生きる~ 全校生徒一人一人のチャレンジが楽しみです。

喜寿を迎える千歳中学校

6月4日(火)は千歳中学校77回目の開校記念日。

喜寿とは長寿を祝う日本古来の風習。

「喜」の草書体「㐂」を分解すると「七十七」とも読めることが由来のようです。

千歳中学校は、市内9つの中学校のうち、

4つの中学校の母体となり、

3つの中学校を統合してきた歴史を持ちます。

簡単な沿革は以下の通りです。

1947(昭和22)年6月4日、教室4つと職員室で開校。

同 年 9月 校章制定

1949(昭和24)年 校歌制定

1951(昭和26)年 新校舎完成

1054(昭和29)年 体育館完成

1957(昭和32)年 青葉中学校に分離

1962(昭和37)年 千中に北栄分校設置

1966(昭和41)年 水明中学校と統合

1968(昭和43)年 泉郷中学校と統合

1971(昭和46)年 北栄分校が北進中学校として独立

1975(昭和50)年 富丘中学校に分離

1984(昭和59)年 北斗中学校に分離

1989(平成 元)年 はまなす学級開設

2012(平成24)年 真町中学校と統合

卒業生は2024(令和6)年3月で

20、326人に達しました。

『柏葉の精神』

みんな 足もとをごらん 火山灰 そう やせた大地です

みんな あの林をごらん かしわ そう 太くたくましい木です

やせた土地でも かしわはたくましいのです

どんなにつらくても ぐんぐんのびてゆく

千歳中の生徒のように

【校長室から】体育大会の成果

全校が集う大行事が成功裏に終了しました。

なかなか気温が上がらず、パラパラと小雨が落ちる中でしたが、生徒の熱気で盛り上がりを見せました。

開会式の中で、2つお話ししました。

一つは、体育的行事ですので、得意な人もいれば苦手な人もいる。どうしても結果は出てしまうけれど、各々が精一杯取り組むことが大事であるということです。リレーでは、大差がつく場面でも、油断をして手を抜いたり、あきらめて全力疾走を怠ったりすることなく走り切りました。また、けが等で競技に参加できない人も、長縄跳びの声出しをしたり、学級旗を振ったりして、一生懸命参加をしていた姿が印象的でした。

もう一つは、頑張っている姿に声援を送ったり、支え合ったりして盛り上げてほしいことをお話ししました。自分のクラスはもちろん、他学年へも熱い応援の声を届ける姿がたくさん見られ、とても微笑ましく思いました。

期待していた場面があちらこちらで見ることができ、千歳中の良さを確認することができた一日となりました。生徒自身もそのことを感じてくれたことと思います。

また、早朝から「おやじの会」の呼びかけに8名ほどの保護者が集り、会場づくりに力を貸していただきました。さらに、転倒する生徒などが相次ぎ、本部の救護が慌ただしくなると、PTA役員の方などが率先して対応に加わっていただきました。本当にありがとうございました。今後ともできる時にできる範囲で、ともに学校教育に携わっていただければ幸いに思います。

体育大会無事終了

本日、千歳中学校体育大会が行われました。生徒会役員、保体委員を中心とした開閉会式の運営。学級・学年みんなで力を合わせたリレーに縄跳び。それを支える委員会メンバーの活躍。工夫して作成した学級旗での仲間との応援。どれもすがすがしく、行事を通して「成長する」全校生徒みなさんの姿がとても頼もしく見えました。この成長をまた日々の生活につなげていきたいものです。6月は定期テスト・市内中体連等、またやりがいのある毎日ですね。

また、本日は朝早くから、PTAおやじの会の方々にテント設営やライン引きのご協力を頂きました。大変ありがとうございます。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

地域の方からのうれしいお知らせ

地域の方から、うれしいご連絡をいただきました。

本校の生徒が、地域の公園で、破損した水道の蛇口から水が出続けている様子を見つけ、

直そうとしてくていたこと。

また、そのことをすぐに周囲の大人に知らせてくれたことで、

被害が最小限で済んだこと。

とても感心したとともに、ありがたかった、といった内容でした。

連絡をいただいたことは、校内で伝えさせていただきます。

生徒たちにとっても今後の励みになると思います。

ありがとうございました。

2回目の学年練習・総練習を終えて

昨日は各学年の2回目の練習でした。3年生にとっては最後の体育大会。室内の練習となりましたがさすがは最上級生。開会式の練習・縄跳びでの団結、新たな伝統を刻もうとする姿に力強さを感じました。

本日は総練習。競技はもちろん、開閉会式や委員会の動きをメインに行いました。本番に向けて準備が整ってきました。

全校生徒のみなさん、週末に向けて体調を整え、当日は熱い1日にしましょうね。

体育大会プログラム

体育大会学年練習

昨日、来週の体育大会に向けた2年生の学年練習が行われました。さすがは中堅学年。練習姿はもちろん、メリハリのある集団行動で、昨年に比べると身体はもちろん、心もぐっと成長した姿が印象的でした。

本日は1年生の学年練習。若干天候不安がありますが、決行予定です。学習も行事も委員会・部活動も、どんなことにも一生懸命に取り組む千歳中学校生徒の活躍が益々楽しみです。