学校のブログ

PTA環境整備作業

5月11日(土)にPTA環境整備作業を行いました。

花壇・畑おこし、雑草取り・ゴミ拾い、運動会コース作りに分かれての作業です。

また、おやじの会の皆さんには側溝の掃除や畑おこしをやっていただきました。

6月の運動会に向け、素晴らしいコンディションで活動ができます。ありがとうございました。

作業終了後にはおやじの会主催のジンギスカンパーティーが数年ぶりに行われ、大変盛り上がりました。

「千歳っ子見守り隊」対面式

5月11日(土)に、「千歳っ子見守り隊」対面式を行いました。

毎日の登下校でお世話になっている交通指導員さんや見守り隊の方々をお招きし、みんなで感謝の気持ちを伝えました。

また、永年見守り隊を務めて下さっている方へ、千歳市からの感謝状もお渡ししました。

校長先生からは、「皆さんは学校・家庭・地域の方々など、多くの方々の支えがあって成長しているんだよ。」とお話がありました。

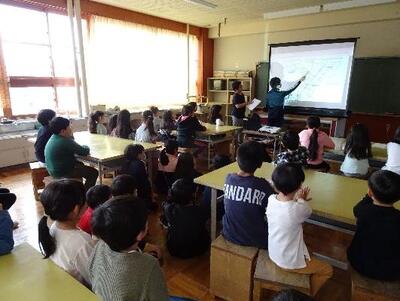

対面式に引き続き行われた全校集会では、「安全・安心な生活をするために必要なこと」について、先生からのお話がありました。

校外班会議

5月10日(金)に校外班会議を実施しました。

自宅が近い児童同士が同じ班に入ります。1年生は高学年がお迎えに行き、校外班の仲間に入れてくれました。

それぞれ班ごとに集まった児童は、通学路の危険な場所や、安全な自転車の乗り方などについて確認しあいました。

高学年の班長・副班長が中心となってしっかりと進行や説明をやってくれました。頼もしい!

引き渡し訓練

5月8日(水)に保護者引き渡し訓練を実施しました。

この訓練は、不審者出没や災害時など、児童だけで下校させるのが危険と判断し、保護者のお迎えが必要な時のために行っています。

とても寒い中でしたが、保護者の皆様には、お迎えに来ていただき誠に有難うございました。

グラウンドに続々とお迎えの車が入ってきます

各教室で担任の先生から保護者の方へ確実に児童をお渡ししています

1年生を迎える会

5月2日(木)に、「1年生を迎える会」を実施しました。

6年生に手を引かれて入場した1年生は、2~6年生の発表を楽しんだ後、整列ができるようになったことを発表しました。

最後に全校で校歌を歌い、楽しいひと時を過ごしました。

6年生が優しくエスコートします

2年生「クイズ&ダンス:ブリンバンバン」

3年生「ポケダンス」

4年生「おそうじ戦隊」

5年生「クイズ劇」

6年生「勉強の紹介とリコーダー」

1年生「整列ができるようになったよ!」

最後は6年生の力を借りず、自分たちでしっかり並んで退場しました

避難訓練を実施しました

5月1日(水)に、火災を想定した避難訓練を実施しました。

先生からは、「お・は・し・も」=「押さない」「走らない」「しゃべらない」「戻らない」のきまりを守って、安全に避難することが大事だと話されました。

画面左側から4年生→5年生→6年生、さすが高学年!整然と並べていますね。

その後、消防署の方からご指導を受け、先生方が消火器を使って火を消す練習も行いました。

1年生はじめての給食

4月22日(月)からいよいよ1年生の給食がスタートしました。

記念すべき初日のメニューは、ごはん、ジャガイモの味噌汁、カレイの唐揚げ、切り干し大根炒め煮、牛乳です。

3時間目に給食のことを勉強し、4時間目に準備~食事~片付けです。先生のお話をしっかりと聞き、落ち着いて準備することができました。初めての給食、おいしかったかな?

しっかり並んで準備できました

いただきま~す!

何から食べようかな~

1年生はじめての授業参観

4月19日(金)、1年生とかわせみ学級の授業参観がありました。

特に1年生は入学して初めての授業参観、子どもたちのがんばっている姿を見ようと、大勢の保護者の皆様に来ていただきました。この日はひらがな「つ」の勉強です。「つ」のつくことばを出し合い、書き取りもしました。書き取りの際には保護者の皆様にもご協力いただきました。

その後の学級懇談にもたくさんの方にご参加いただきました。誠にありがとうございます。

6年生がんばってます!

6年生が頑張っています。4月18日には全国学力学習状況調査に取り組みました。あきらめずに最後までやり切ろうとする姿がとても立派でした。

また6年生は毎朝、新1年生のお世話に取り組んでいます。この日は絵本の読み聞かせをしてくれました。

最高学年としての自覚と責任感に満ち溢れていて素敵です。

令和6年度のスタートです!

4月6日(土)から、令和6年度の活動が始まりました。

着任式で新しい先生方をお迎えした後、始業式では校長先生から今年度の重点目標が話されました。

「豊かな心と元気な体をもち、目標に向かって最後までやり切る子ども」が令和6年度の重点目標です。

その後、児童代表が新年度の決意を発表し、大きな拍手をもらいました。

2~6年生が下校した後、入学式が行われ、66名のピッカピカの1年生が緑小学校の仲間入りをしました。