学校のブログ

【ブログ】万全の中

本日、6年生が修学旅行に出発しました。

感染症対策に万全をきたしての実施です。

バスの車内は二人がけの席を、一人で使用します。

バスレクは、子どもたちが大きな声を出さずに済むような内容を考えました。

各食事は、できるだけ間隔を開けて、対面にならないように食べます。

宿泊先は他団体と重ならない日程を検討し、ほぼ本校だけの貸し切りとなっています。

制限はありますが、安心・安全の中で、思い出を深めてほしいと願っています。

明日はウポポイを見学します。

最後まで、感染症対策を徹底して参ります。

【ブログ】【音声付】合わせる

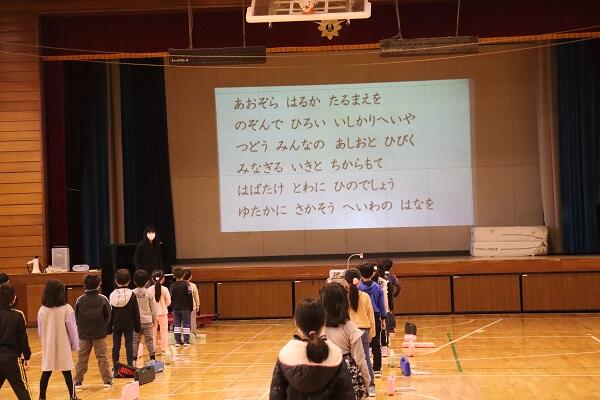

1年生が音楽で表現の学習を行いました。

合唱では「校歌」を練習しました。

歌詞を覚えている子が増え,声量が大きくなっています。

器楽では「鍵盤ハーモニカ」の演奏を学びました。

これまで練習してきた曲で,指使いや息の吹き方を思い出します。

タンギング,とても上手になりました。

担任から「今日の目標は合わせることですよ」と伝えます。

低学年の器楽演奏では,「音を合わせる技能」を身に付けます。

伴奏を聴いて,自分の演奏を全体と調和させることを目的としています。

しっかりと周りの音を聞いて,リズムや音の長さを揃えます。

1時間の練習を通して高めた力。下の動画(音声のみ)で紹介します。

全体の音が揃ってきている様子がわかります。

1年生では6年生へのメッセージを作りました。

明日から始まる修学旅行に向けての思いです。

全校からの気持ちを受け止めて,明日出発します。

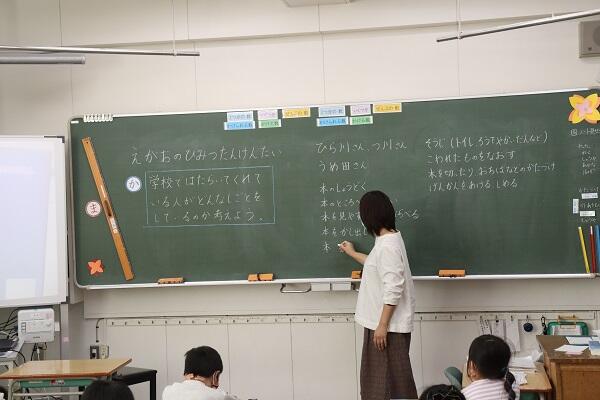

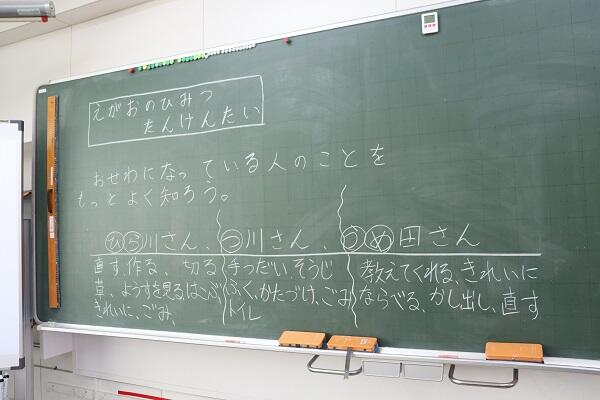

【ブログ】えがおのひみつ

2年生が生活科の学習で,身近な人々と関わるよさについて学んでいます。

本来なら地域の方との関わりに着目する内容ですが,今年度はできません。

そこで,今回は校内の職員に注目して,改めて自分たちとの関わりを考えます。

「電気(蛍光灯)を取り替えてくれていました。」

「廊下とかを掃除していました。」

さすが2年生。1年半の学校生活で,よく周りのことを見ています。

「返した本を元の場所に戻してくれていました。」

「借りるときに,いつまで借りられるか教えてくれました。」

さすが2年生。利用が多い図書館司書のことは,特によくわかっています。

もちろん見えていることだけでは,分からないことも多くあります。

仕事中の「えがお」,その理由(ひみつ)はまだ気づきません。

今後,職員へのインタビューを通してさらに学びを深めていきます。

学習中の態度,素晴らしいです。

2年生の目は,校内の他学年にも向けられています。

今日は,修学旅行に出発する6年生にメッセージを届けました。

「気をつけていってきてください」

思わぬプレゼントに,教室からはお礼の言葉と共に,「かわいい!」の声。

6年生も,他の学年との交流を求めていたようです。

2年生の目標は「地域に親しみや愛着をもち,すすんで触れ合い交流すること」です。

この状況が収まったときには,今回の学習をぜひ生かせることを願っています。

【ブログ】聞く

本校では学力向上の一環として,学習規律の定着を大切にしています。

各種調査結果から,子供たちの学習習慣・規律が,学習内容の理解に大きく影響していることが知られています。

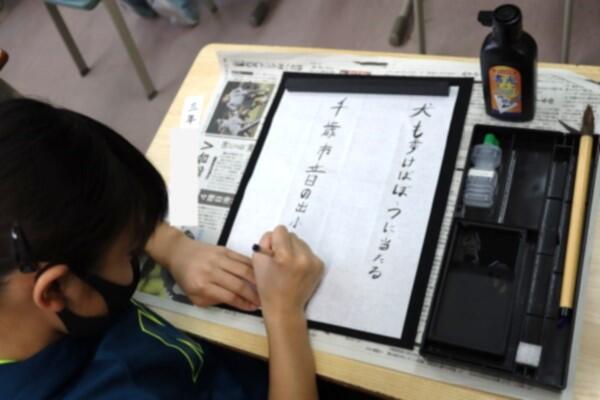

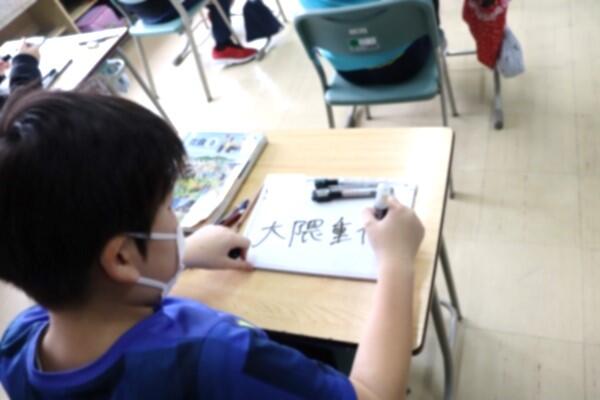

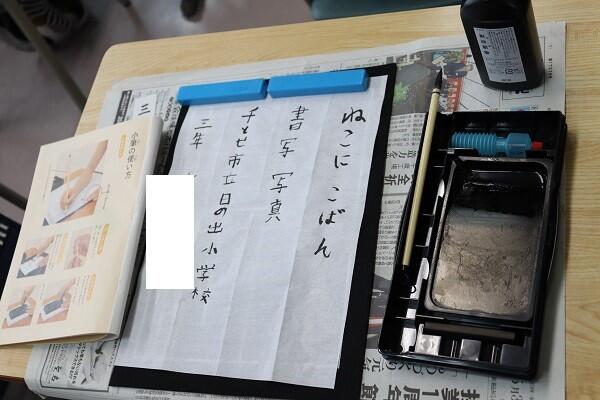

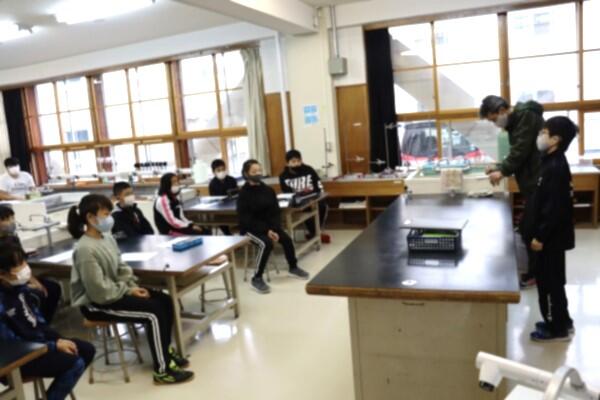

3年生では書写で小筆の使い方について学習しました。

まずは,担任のお手本を確かめます。

口を閉じて,目はまっすぐ電子黒板に向かっています。

硯で墨をする方法も学びました。

水が徐々に黒く変化していくことに興味津々です。

実際に小筆で字を書きます。

静けさに包まれる教室。見事な「立腰」です。

確かな学習規律の中での作品,素晴らしい出来栄えです。

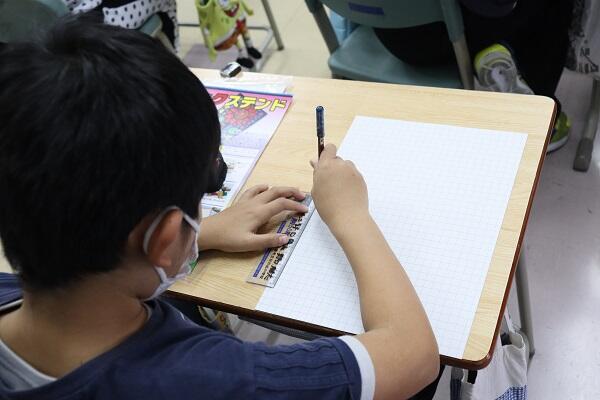

4年生では図工の学習で「ステンドグラス」を作成しました。

初めての時間なので,担任の説明が続きます。

話を聞く子供たちの姿勢,見事です。

内容をしっかり理解することができ,自信をもって活動をすすめていました。

話を聞くことは,学ぶことの第一歩です。

これからも学習規律の定着をはかりながら,学力向上を進めてまいります。

【ブログ】結びつき

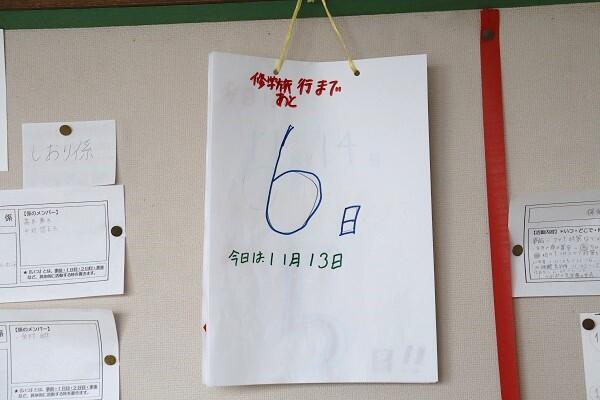

いよいよあと6日。

6年生が修学旅行に出発します。

「自主活動でも」

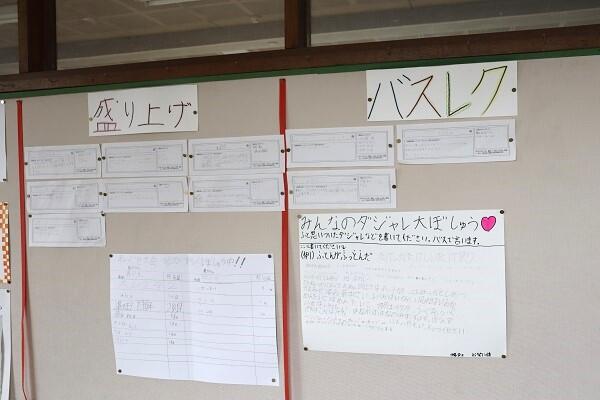

学年の廊下には,修学旅行の各係からの連絡が掲示されています。

活動の様子をまとめた写真。

お互いが楽しめるようにと考えた企画。

そして,大切な「しおり」

自主的な活動のなかで,仲間との結びつきがさらに深まっている様子がわかります。

「授業でも」

社会では「昭和の歴史」について学びました。

子供が出題者となって,歴史クイズで盛り上がります。

「佐賀県出身」「早稲田大学」「立憲改進党をつくった」

「わかった!」

また,年代の移り変わりについて歴史事実をもとに確認します。

「大正時代の前に,何があったか覚えているかな?」

「日清戦争です」「日露戦争です」

素早いアウトプットは,確かな知識の定着の表れです。

外国語では,英語でスポーツ選手の紹介をする学習を行いました。

まずは,自分で調べた選手を英語で話します。

その後ALTから質問を受けます。

「How fast can you swim? Show me!」

児童がそのまねをします。

教室が笑い声に包まれます。どの子も笑顔で学習を楽しんでいました。

意欲的な学習態度,大変すばらしいです。

修学旅行に向けて深まった絆は,様々な面で表れています。

階段には5年生からのメッセージも掲示されました。

可能な限りの感染症対策を講じた修学旅行。

安心・安全の確保を第一に,これからも取り組みを徹底してまいります。

【ブログ】成長

1年生がアサガオの種取りをしました。

6月に植えたアサガオはたくさんの実をつけました。

「たくさんあって大変だ!」

「こんなにとれたよ!」

「ニンニクみたいだね」

子供たちはその成長に驚きながらも,嬉しそうに種をとっていました。

入学してからの8カ月間,1年生も確実な成長をとげています。

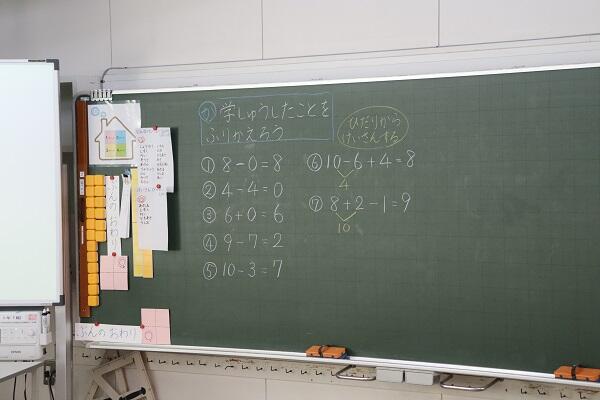

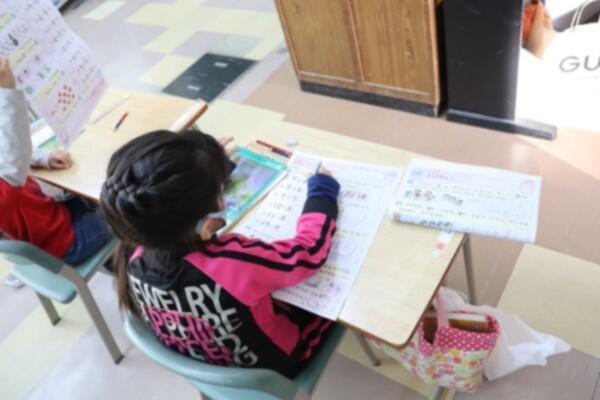

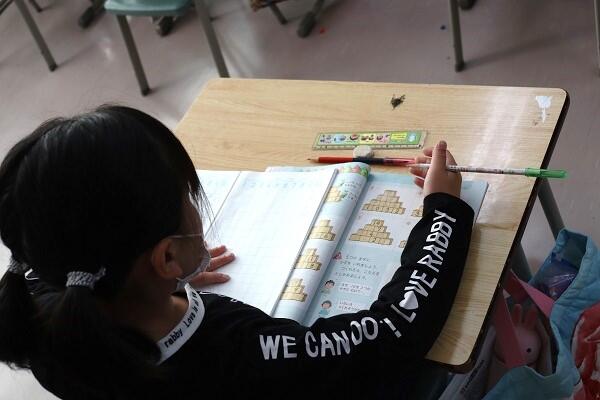

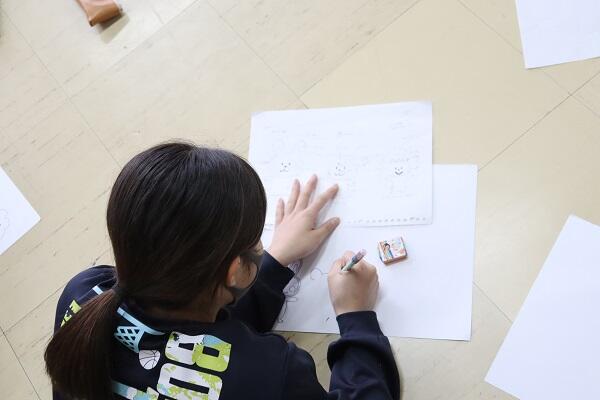

算数で「ひき算の振り返り」を行いました。

まずは全員で学習をします。

その後は,それぞれの学習課題に取り組みます。

ある子はテストのやり直し。

ある子は教科書の問題の続き。

またある子は計算カードを使って自分の苦手な問題に取り組みます。

学習支援員の力も借りながら,自分の学びをすすめます。

一人一人が自分の課題を理解して,しっかり学習できること。

4月とは比べ物にならないほどの,確かな育ちです。

アサガオのつるは,この後「リース作り」に使うとのこと。

1年生同様,どんな素敵な変身を遂げるか,楽しみです。

【ブログ】支援

学校の教育活動は様々な方のお力に支えられています。

「PTA」

保護者と教職員で構成されているPTA。

一番近い存在の保護者の皆様に,様々支えていただいております。

昨日は,PTA役員の方が「スケートレンタル事業」の準備作業を行いました。

スケート靴を,サイズごとに足数と程度を確認します。

その後,レンタル可能な靴を配付できるように,袋に入れてまとめます。

200足を超えるスケート靴の準備。

長時間の活動になりましたが,熱心に取り組んでいただきました。

スケートレンタルの詳細については,後日PTAからお知らせがあるそうです。

「図書ボランティア」

第2回目の活動が行われました。

今回は,前回の活動をもとに早速掲示物の作成にとりかかりました。

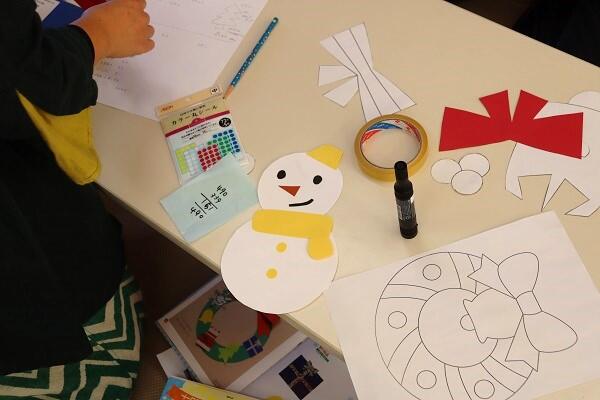

12月の掲示物のテーマは「クリスマス」

手際よく飾りを作っていきます。

ボランティアさん同士の連携もすばらしく,みるみるうちに形が出来上がっていきます。

保護者だけでなく,多くの地域の皆様の支援をいただいている日の出小学校。

子供たちの学びの環境が,ますます素敵になっていきます。

今日は今シーズンで初めてのまとまった雪となりました。

グラウンドでは,子供たちが雪遊びに夢中になっていました。

多くの方のおかげで,日の出っ子たちは安心して過ごせています。

【ブログ】異なる環境の中で

5年生が宿泊学習に向けて,準備を進めています。

集団生活で必要な行動を,「実行委員会」の取組を通して学びます。

まずは,担当する係を決めます。

自分がその係を希望する理由をしっかり伝えます。

担任も,係活動の具体を示しながら意欲を高めます。

楽しくも,真剣なまなざしで一つ一つの係を決めていきました。

本日からは実行委員会ごとの活動が始まりました。

全部で5つの係に分かれます。

「事務局」

今日は,宿泊学習のテーマを考えました。

「分かりやすく,短い言葉で」という条件の中,様々なアイディアを出しました。

「しおり」

楽しく見やすい「しおり」を目指して,活動します。

しおりづくりの担当を決めると,早速それぞれの仕事に取り掛かりました。

めあてを意識した活動,態度も素晴らしいです。

「食事」

ただ,食事の挨拶をするだけでなく,パフォーマンスも披露します。

できる中で楽しめることを考えて実行します。

求められることは高いですが,どの子も意欲的です。

「キャンドル」

1日目の夜の活動で行う「キャンドルサービス」。

そこで学年で楽しむレクリエーションを考えます。

楽しいアイディアがたくさん生まれます。

このあと,制限の中でできることを決めていきます。

「環境」

楽しむだけでなく,自分たちの行動をよりよくする活動を考えます。

今日は日程を見ながら,自分たちができることを考えます。

「この時間でできることはありますか?」

「洗面台の片づけをすると良いと思います。」

宿泊学習という,これまでとは異なる環境だから学べること。

それぞれの役割を考えて,みんなのためにできることを一生懸命考えます。

「より良い人間関係づくり」の芽が着々と育っています。

【ブログ】受け継いで

先週の水曜日から「児童会活動5年」がスタートしました。

感染症対策のため,今年の委員会は学年毎の活動となっています。

これまで活動をリードしてきた6年生に代わって,5年生が中心となります。

「リーダー」

委員長はあくまでも6年生なので,5年生は「リーダー」として活動します。

まずは「リーダー・副リーダー・書記」を決めるところからスタートしました。

緊張しながらも,自分の抱負をしっかり伝えてリーダーを目指します。

これまで5年生として,日々の学習で身に付けた力が表れています。

「テーマの達成」

各委員会のテーマは6年生が決めています。

5年生はそれぞれの活動を通して,そのテーマを達成します。

自分たちができる活動を一生懸命考えます。

真剣な態度から,委員会活動への意欲と責任感を感じます。

実際の活動に向けて,機器の操作の仕方なども学びました。

さっそく翌日から取り組む姿が。

緊張感を感じながらも,活動できる喜びを感じていました。

これまで6年生の背中を追い続けてきた5年生。

その思いをしっかりと受け継いで,日の出小学校を支えています。

【ブログ】秋の深まり②

「芸術の…」

3年生では,図工で紙版画の学習を行いました。

今日は,いよいよ印刷です。

版画のもととなる「版」

どの子も,しっかりとした形を作ることができました。

担任が版にインクをのせていきます。

子供たちがインクののった版に,慎重に印刷用の紙を重ねます。

最後に紙の上から「ばれん」で版をこすって形を浮かび上がらせます。

細かいところまで印刷するために,手のひらや指も使います。

出来栄えは…

お見事です!リコーダーの演奏している姿がしっかりと表されています。

4年生では,図工で造形の学習を行いました。

「液体粘土」を使って,思い思いの形を作ります。

まずは形の元となる「芯」を作ります。

その後,布に液体粘土を浸して,芯の上にかぶせます。

ぬるぬるとした触り心地に歓声を上げながらも,楽しそうに活動します。

今回は,手の感覚を働かせて,材料の特徴を生かすことを学びました。

形ができた後は,乾燥させて色付けをしていきます。

完成が楽しみです。

体育館では5年生の何名かが,すきま時間にリコーダーの演奏を楽しんでいました。

日の出っ子は,芸術の秋もまっさかりです。

作品を見ていただく機会がないのが残念でなりません。今後対応を検討してまいります。