学校行事

1.11Thu.北海道中学校スキー大会参加

令和5年度(令和6年開催)第56回北海道中学校スキー大会アルペン競技 が、1月11日(木)〜13日(土)小樽市【朝里川温泉スキー場】で開催され、管内大会で出場権を得た、本校の佐竹隼正さんが参加します。11日(木)には公開練習、12日(金)GSL(ジャイアント・スラローム)、13日(土)SL(スラローム)と、北海道内から集まった約120名が競い合う2本のタイムレースです。GSLは15名、SLは11名の選手に令和6年2月6日(火)~ 2月9日(金)長野県野沢温泉スキー場で開催される、全国大会の出場権が与えられます。中学校での競技生活の集大成、健闘を祈ります。

【写真は、10日朝里川温泉スキー場での練習の様子】

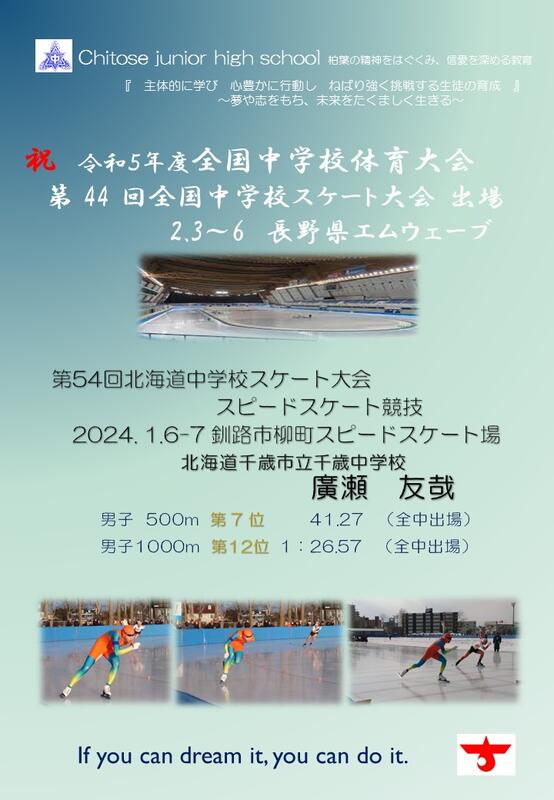

1.11Thu.祝 全中スケート大会参加

1.6Sat.第55回アンサンブルコンテスト札幌地区大会「金賞」

第55回アンサンブルコンテスト札幌地区大会が1月6日(土)Kitaraで開催され、本校は金管三重奏(2年和田さん、日登さん、徳永さん)で参加し、「金賞」を受賞しました。55校の出場校の中で金賞を受賞した学校が26校。さらにその中から7校のみ、北海道大会への出場権を得ることから、期待がかかりましたが、僅かの差で全道大会進出とはなりませんでした。

しかしながら、「3人ともにレベルの高い演奏でした」「金管3人でここまでよく演奏できたと感心しています」など、審査員からの講評では、お褒めの言葉をいただくことができました。

顧問の斎藤先生によると、この2ヶ月半での3人の成長には目を見張るものがあるようです。セガサミーゴルフ大会での地域に出向いての演奏やエスコンでの演奏、日々の努力・・すべての吹奏楽部員の目標を明確にした着実な努力と取り組みが、個人として部として、着実な成長につながっています。半年後の吹奏楽コンクール、念願の全道大会進出をめざして、個もバンドも「音、音の調和、曲づくり、表現・・」にさらに磨きをかけて欲しいと願っています。「金賞」おめでとうございます。

曲名:金管三重奏曲

作曲者:ネリベル

区民センターを借用しての練習やKitaraでのリハーサル風景とロビーにて

1.7Sun.第54回北海道中学校体育大会スピードスケート競技

スピードスケートの第54回北海道中学校大会が6日、 釧路市柳町スピードスケート場で開幕しました。 7日までの2日日程で、延べ202人が全道一を目指します。 本校の廣瀬友哉さんは、6日男子500m、7日1000mにエン トリー。2月3日(土)~2月6日(火)長野県のエムウェーブ( 長野市オリンピック記念アリーナ) で開催される令和5年度全国中学校体育大会 第 44 回全国中学校スケート大会への出場権をかけた、氷上の熱戦です。 男子500m決勝は第7位、男子1000m決勝は第12位で全中出場を果たしました。おめでとうございます。決勝ではバランスを崩したり、本来の滑りとはいかなかった部分もあると聞いています。2月の全国大会までに再調整し、中学生としての競技生活最後の全中に、思いっきりチャレンジを・・。

********

第54回北海道中学校スケート大会 スピードスケート競技(2024.1.6-7 釧路市 柳町スピードスケート場)

男子 500m 第 7位 廣瀬 友哉 千歳中学校 41.27 (全中出場)

男子1000m 第12位 廣瀬 友哉 千歳中学校 1:26.57 (全中出場)

1.6Sat.石狩管内中体連スキー大会の結果

石狩・空知の中体連スキーアルペン競技大会が、歌志内のかもい岳国際スキー場で合同開催され、本校3年生の佐竹さんが参加しました。SLスラローム・GSLジャイアントスラロームともに3位の佐竹さんは、令和5年度(令和6年開催)第56回北海道中学校スキー大会アルペン競技 1月11日(木)〜13日(土)小樽市【朝里川温泉スキー場】に参加します。中学校最後の大会です。健闘を祈ります。

SL 佐竹 Best Time 38.55 第3位

GSL 佐竹 Best Time 58.94 第3位

1.5Fri.2024年のスタートにあたって

令和6年能登半島地震へのお見舞い

このたび石川県能登地方を震源とする大規模な地震により、お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。

また、千歳市には自衛官として、被災者救済や被災地の復興支援にご尽力されている方々も多いのではないでしょうか。災害復興支援にあたるあたる皆さんも健康安全に留意され、がんばってください。被災地では余震が続き、多くの方が不自由な生活を強いられ、寒さや衣食住、ライフライン復旧等、不安な日々を過ごされていることに胸を締めつけられる思いです。皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

2024年のスタートにあたって

令和6年、2024年がスタートしました。辰(たつ)は、動物にあてはめると竜(龍)ですが、竜は十二支で唯一の想像上の動物です。辰年は陽の気が動いて万物が振動するので、活力旺盛になって大きく成長し、形がととのう年だといわれているそうです。

子どもたちの限りない可能性が開花し、個性が輝き、チームが躍動する2024年となり、新しい年が、皆様にとって、笑顔あふれる一年となることを願っています。

千歳中学校教職員一同

12.27Wed.卓球教室 石川佳純さん千歳へ!

卓球女子のオリンピック3大会連続メダリストの石川佳純さんが、12月27日(水)、千歳市北ガスアリーナで、卓球教室やトークショーなどを行いました。卓球やスポーツの魅力を伝える「47都道府県サンクスツアー」として昨年4月から全国各地を訪問しているもので、北海道が15か所目。

千歳市と近郊から小・中学生51人が参加しました。一般のギャラリーも400人程集まった中で、エキシビションマッチや実技指導など、参加した本校卓球部の生徒にとっても貴重な経験となりました。トークショーでは、2021年東京五輪等、世界での戦いを振り返りながら、「勝負は最後まで絶対に諦めないこと」、「強くなるには心・技・体の三つをバランス良く高めることが大事」等々、参加した子ども達にとっても、心に響くお話しでした。

12.24Sun.みんなのXmas音楽祭

クリスマスイブの日にエスコンフィールド北海道で開かれた音楽祭。北海道ゆかりのプロのアーティスト、様々なジャンルの小・中・高校生を集めた音楽を楽しむクリスマスイベント。セカンドベースに設けられたFIELDステージでは北海道にゆかりのあるアーティスト5組によるクリスマスコンサートが開催され、オープニングとフィナーレでは、道内高校吹奏楽部がクリスマスソングを演奏しました。Fビレッジの夜空に花火も打ち上がる音楽祭となりました。本校吹奏楽部も、10名限定での演奏となりましたが、エスコンフィールドHOKKAIDO FIELD LEVEL として、ライト側のコンコースで参加。多くの人に演奏を楽しんでもらうことができました。素晴らしい球場でのストリート演奏、とてもいい経験になったようです。

12.23Sat.北海道新聞掲載記事「さあ冬休み楽しもう」

12月22日(金)の冬休み前集会の中尾生徒会長の呼びかけや3年1組の学活の様子等、千歳恵庭版の「千歳、恵庭の小中 年内最後の登校」という記事で掲載されました。著作物利用許可を申請し、紹介します。

「北海道新聞12月23日掲載」北海道新聞社許諾D2312-2412-00027556

12.22Fri.冬休み前集会

冬休み前集会が行われ、冬休みの生活や学習の注意事項やポイントについて、生徒会役員・各委員長から、プレゼン形式での説明がありました。今日、教育に求められているものは、児童生徒自らの「主体性」、自分事として自ら考え、主体的に行動し、多くの他者と協働して、新たなアイディア、新たな未来を・・。

【12月の学校だより 巻頭言より】

Well-being「なりたい自分・就きたい職業」キャリアデザイン力 校長 金森 直人

2023年の世相を表す「今年の漢字:税」。一年を通じて増税議論が活発だった一方、定額減税、インボイス制度導入等、「税」にまつわるテーマに関心が高かったことが理由のようです。イスラエルのガザ攻撃や先が見えないウクライナ情勢、2022年「戦」の漢字が未だに影を落とす世相ですが、来る2024年は、「未来に希望が広がる一年に」と願うばかりです。

「税」の発端は、教育界でいうと、(少子)超高齢化社会の到来。「異次元の少子化対策」も具体が見えてきませんが、本年4月には「子ども基本法」が施行されました。「すべての子どもが将来に渡って幸福な生活を送ることができる社会を目指す」ため、①差別の禁止➁生命及び発達の権利③意見の尊重④子どもの最善の利益等といった基本理念を示し、「全てのこどもの健やかな成長、Well-beingの向上」が言及され、教育にも大きく関わってくる部分です。義務教育段階においても、年々低下傾向にある子どもの幸福度や自己肯定感をどう向上させるか、子どもたちを取り巻く様々な問題が深刻化している今だからこそ、学びの場でのウェルビーイング向上、環境づくりにも取り組んでいかなければなりません。

「主体的に学び 心豊かに行動し ねばり強く挑戦する」を重点に、「夢や志を持ち、未来をたくましく生きる」生徒の育成に「チーム千歳中」で取り組んできました。4年ぶりの全校実施・保護者公開となった「個が輝き、集団が躍動する体育大会や文化祭」、「仲間と共に心と技を磨き努力の大切さを学んだ部活動等での活躍」、「日常活動の充実と新たな伝統づくりを見事にやり切った生徒会・委員会活動」と、2023年の躍進に子どもたちの主体的な、ウェルビーイング向上、ねばり強いチャレンジ精神の獲得に成果を実感しています。

新しい年を迎えると、いよいよ3年生の自己実現への「挑戦」です。「10年後の職業はAIに取って代わられる・・」という話題と共に、少子高齢化による様々な業界の「成り手不足」も深刻です。教育や福祉の分野、航空業界、交通・運輸、IT関連やエンジニア、一次産業、グローバル人材・・等々、「働き手が引く手あまたの時代」、(選ばなければ)何らかの職はあるかもしれませんが、色々な業界が、国外からの人材を採用している現状もあります。それこそ、Well-beingに生きるには、将来、「なりたい自分や就きたい職業」へのキャリアデザインを面接でプレゼンできるような人材が、変化の激しい社会をたくましく切り拓き、自己実現していくはず。公立高校も、私立高校も第一志望です。「それぞれのルートへ進んだその先をどう考えているか」を語れるだけの確かな学力の獲得と自己表現力が大切。3年生の自己実現に向けた努力を全校生徒も先生も、家族も、心から応援しています。3年生のみならず、進級し後輩を迎え入れる1,2年生にとっても、有意義な冬季休業としてください。

この一年の保護者・地域の皆様の学校へのご理解・ご協力に対し、心より感謝申し上げます。来たるべき新しい年が、明るく希望に満ちた年となることを願い、師走を迎えてのご挨拶といたします。この一年、ありがとうございました。

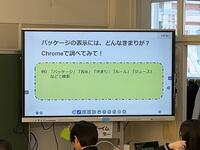

12.23Fri.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業39

3年生の社会科は、経済の領域、家計・企業・政府等について学び、「経済の三つの主体はどのような役割と責任があるのか」について、学習を深めていました。食品や商品にはどんなルールがあるのかを調べ共有する学習からスタートし、企業・家計・政府の立場で、商品表示違反など、私たちの安心安全を脅かす問題やトラブルの解決のために何ができるのか・・グループの中で、対話的に、考えを出し合っていました。他のグループの考えを共有したり、班内で自分の考えをアウトプットし、考えを練り合うことで、難しい課題にも自分事として向き合っていました。学習のまとめでは、社会科特有の「ことば・用語」を使って、1時間の学習を振り返っていました。

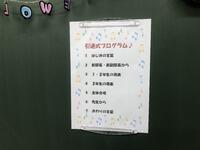

12.21Thu.合唱部クリスマスコンサート実施!!

12月21日(木)放課後に合唱部のクリスマスコンサートを実施しました。本当であれば、先週に予定されていたクリスマスコンサートですが、約1週間延期となりました。クリスマス時期にふさわしい曲の選曲など、こころが和むひと時となりました。冬休みまで残すところあと1日。良い年末年始になるように体調管理をしっかりと心掛けましょう。

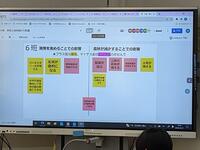

12.20Wed.いじめのない学校づくりを自らの手で・・

「ほんわかの木」を作成し、各学級掲示した道徳に続く第二弾、いじめ撲滅学活。

いじめのない学級(学年・学校)を目指すために、いじめゼロに向けた学級決意文を考えます。はじめに、いじめがない学級をつくるために「大切にすべきキーワード」を考えます。班で共有し合ったキーワード(心情面・行動面)を黒板に書き出し、全体で交流します。「いじめをなくすために集団がする約束=学級決意文」を班から、そして学級全体の決意文として一本化していきます。

前回の道徳、今回の学活と、委員自らが、司会進行を務め、意見を焦点化し、学級決意文の完成にリーダーシップを発揮します。しっかりとリーダーの指示を聞き、班での話し合いでは、役割分担して、意見発表⇒共有⇒班として焦点化⇒発表と実にスムーズ。

学習(授業のあり方を含め)のみならず、『主体的に考え、他者と思考を共有し練り合い、新たな考えや発想を生み出していく』、こうした過程を通して、学びが深まっていきます。

生徒自身の「自己選択・自己決定・自己表現」が、学びにも社会性の獲得にも重要だと言われています。いじめのない親和的な仲間づくり、自ら安心安全で心地よい空間づくり等、生徒「自ら」が進める、自治力の高い授業に感心します。

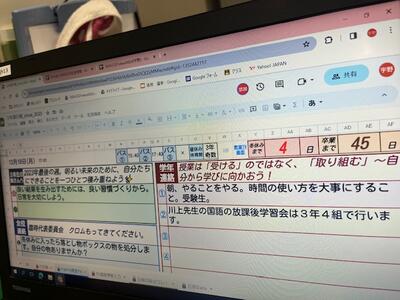

12.20Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業38

1、授業は「受ける」のではなく、「取り組む」~自分から学びに向かおう

3年生の電子黒板の学年連絡にこう書かれていました。受け身で「教わる授業」から、「自ら学び取る学習」への転換が、求められています。あまりにも時代の変化が激しく、解決困難な課題も山積する中で、多くの他者と協働して、自己決定、自己表現を大切にしながら、その「変化や困難」に対応していく力、未来を創造する力が求められ、「思考力・判断力・表現力」や「学びに向かう力」の育成がカギとなっています。学習の主体となるみなさんの目線で言うと①学んでいる頭の中が、五感を働かせ、アクティブに働いているか。➁見通しを持ち、自分の学びを振り返りながら、次の学習や生活に活かそうとしているか。③周囲と共に考え、新しい発見や豊かな発想が生まれる。といったことが、「学びの質の向上」につながります。「先ずは、自分から学びに向かう」、その主体性が大切です。

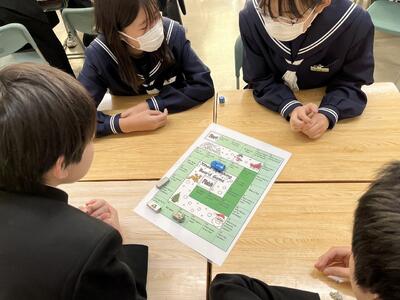

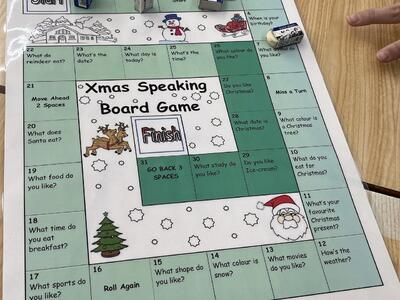

2.コミュニケーション活動からアクティブに学び取る

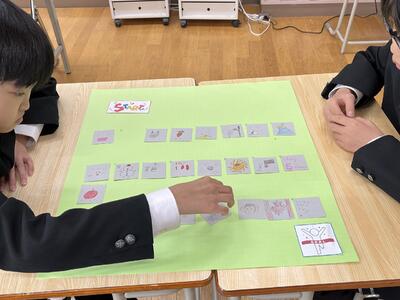

Don't speak Japanese now. 英語のすごろくが始まりました。出た目の数で、様々な「質問」が出され、All English で答えていきます。日本語を使ってしまい、Startに戻ってしまう生徒も、実に活動的な学習で、英語を使ったコミュニケーション活動が楽しみながら行われていました。

3.テーマに沿った作文を書くには・・・

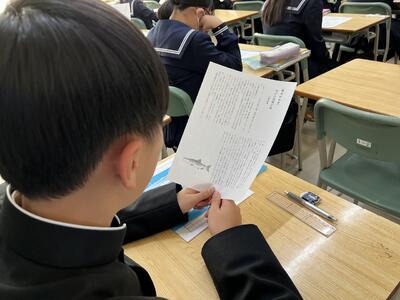

1年生は、千歳市の「市民憲章作文」に取り組んでいました。ふるさと千歳の良さをどの視点からアピールするのか、「自然・文化・・?テーマは絞って書いた方が・・・」等々、アドバイスも受け、卒業生の市民憲章作文の表現法なども学びながら、チャレンジしていました。

***********************

世界をつなぐ 北の大空。千歳川の 清い流れ。開拓 ここに一世紀。私たちは、誇りある千歳市民です。郷土の発展と、お互いのしあわせを願い、この憲章をかかげて、力強く前進をつづけます。

1 心身をきたえ、仕事にはげみ、

明るく 若々しい まちにしましょう。

1 自然を愛し、季節に親しみ、

快く 楽しい まちにしましょう。

1 きまりを守り、力を合わせて、

美しく 住みよい まちにしましょう。

1 年寄りを敬い、子どもの夢をはぐくみ、

温かく 平和な まちにしましょう。

1 文化を育て、希望にみちた、

豊かな おちついた まちにしましょう。

12.19Tue.第44回千歳市生徒会交流会

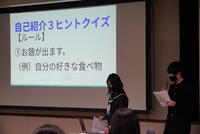

第44回千歳市生徒会交流会が北ガスホールで行われ、中尾会長・坪田事務局長・稲垣事務局次長・佐々木副会長が参加しました。会議の口火を切るアイスブレイクを担当した千歳中、ちょっとした座席替えや自己紹介、クイズ等で、すっかり打ち解けた雰囲気に・・。各校の特色ある行事や生徒会企画の授業やイベント、委員会活動等々、他校の取り組みも共有でき、活発な意見交換から有意義な交流会となりました。いじめ防止の取り組みに主体的に取り組む学校、レクを通して人間関係を好ましく保つことで、いじめをなくそうとする取組、動画・プレゼン・生徒会企画などを駆使した学校祭等々・・、学校を代表する生徒会役員が集まった会議は、実にビジョンや責任感、実行力、企画運営力、コミュニケーション能力の豊かさが感じられ、「学校をつくる」という熱意が感じられる交流会でした。今後の各校での頑張りとさらなる交流の広がりにも期待します。

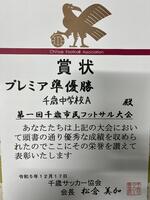

12.17Sun.千歳市民フットサル大会

千歳サッカー協会主催、R5年度千歳市民フットサル大会【中学校の部】が、千歳市スポーツセンター【ダイナックスアリーナ】で開催され、プレミアリーグで千歳中学校Aが準優勝、チャレンジリーグで千歳中学校Bが優勝を収めました。

12.15Fri.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業37

5時間目に日本大学の山崎先生が、2年3組をモデルとして、「提案授業」というかたちで2年生数学「証明」の授業を行ってもらいました。千歳市内、石狩管内からも20名弱の数学科の先生方が来校し、研究授業と研究協議を行いました。山崎先生の授業は、図形の性質を生徒の口から引き出してまとめたり、ピンと来ていないところを周囲で話し合ってみたり・・、学び合い教え合いや対話、協働的な学びを通して理解を深める授業で、次々に生徒から考えを引き出しながら、「なぜ、証明するのか・・」等、真理に迫っていく授業に感心します。生徒のみなさんの真剣なまなざし、にこやかに対話する表情がとても印象的な授業となりました。「生徒一人一人が、考え、表現し、練り合い、みんなで学び取っていく・・」という、学校だからこそできる、今、「大切にしなければならない授業観」を感じ取ることができました。

12.15Fri.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業36

2年生数学の「証明」の校内研究授業が行われました。数学の中でも、この証明が苦手な人もいるのでは・・。「いいたい結論は示されているのに、結論にいたる道筋がひらめかない∠ABCなのか∠CBAなのか、対応するアルファベットがいつもごちゃごちゃになる」等々、学生の時に苦労した記憶があります。証明問題は、演繹法という手法で、「ある一般的な原理や性質等から、一定の(あるいは特殊な)結論を導き出す手法」で「三段論法」といった手法は聞いたことがありませんか?

例 大前提:AはBである ⇒ 小前提:BはCである ⇒ 結論 :従って、AはCである といった手法。

平行四辺形の性質を証明するために、「どこの三角形の合同を証明すれば結論に至る。平行線の性質が使えるとひらめく・・」等々、図形や照明分野での「数学的な見方・考え方、ひらめき、気づき」がこうした授業の中から伸びてほしいと感じながら授業参観しました。もっと自分でチャレンジして、もっと失敗して、もっと仲間と対話して、「図形や証明問題」を得意分野にしてほしいと思います。

12.11Mon.家庭学習強調習慣

2年生の学習委員会の取り組みなのでしょうか、毎朝、家庭学習の提出状況を学習委員が調べています。おそらく学級でも家庭学習を呼びかけながら、こうした取り組みを通して、『家庭での学習習慣を身につける』というのが大きなねらいだと考えられます。『委員や係の仕事』で大切なことは、「ただ回数をグラフ化するだけでなく、その活動のねらい(家庭学習習慣を身につけるため)を説明し、呼びかけることでねらいを達成する」ことです。自覚と責任を持ち、点検活動に取り組んでいる姿に期待します。(「自律的学習者」が一番伸びる)家庭での勉強や家庭学習の習慣化によるメリットにはどんなものがあるでしょう?

1. 学校の授業の中で「わかった」ことを、「自分でできる」段階まで高める(復習)「わかるからできるへ」

2. 得意を伸ばしたり、より高レベルな問題に挑戦する「自学自習の力で、強みを伸ばす」

3. 家庭学習の習慣を身につける 「継続は力なり、家庭学習の習慣化(ルーティン)でレベルアップ」

4. 自分の得意・苦手を理解する 「何ができて、何ができないか」をまずはっきりさせる(メタ認知)

5. 計画を立てやり遂げるまで努力する習慣 「努力の大切さを理解する人は伸びる」

他にもいろんなメリットがあると思いますが、習慣にすること、ねばり強さ、継続、そういったくせをつけることが、伸びにつながります。委員会活動の呼びかけに呼応して、学び方、学ぶ習慣を見直してみましょう。

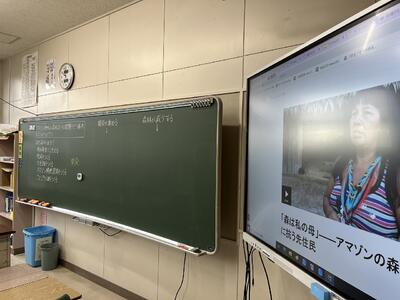

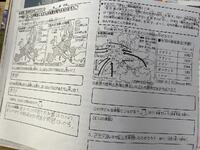

12.11Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業35

1年4組の社会科研究授業が行われました。課題は、「アマゾン地域の森林減少を通して、今後の社会を考えよう。プリント資料を読み取りながら、アマゾンの木の伐採や森林減少がなぜ進むのかについて意見を交流していました。「アマゾン横断道路や農地・畑等の開発、材木需要・・」と、書き出し、ペアで交流しながら考えを出し合います。ブラジルの開発に関わって、先住民の声、生活や起きている問題等の映像視聴も踏まえ、さらにグループで①森林減少の原因、②開発と森林減少の影響を班で出し合い、メリット・デメリットをjamボードに書き出して議論を深めます。開発による大きなメリットもあれば、単に森林減少にとどまらない地球温暖化や不法伐採、先住民の生活が脅かされる等々、多面的な視点で意見・考えが交流されていました。

「開発優先なのか、自然保護なのか・・? 立場によっても変わるし・・ (国・地球レベルで)バランスを保って・・、開発と先住民の生活を半分こする・・」・・いろいろな見方・考え方で意見が出されます。開発と森林減少・自然保護、どちらも、メリット、デメリットがあり、「持続可能な開発にするには・・」という答えは、ひとつではないし、そう簡単に答えの出せるものではありません。しかし、変化の激しい現代には、このような二者択一とはいかない、答えがひとつとは限らない問題にも、(多様な他者と協働し)納得解・最適解を生み出していくことが求められる時代です。様々な統計資料や映像資料を活用する力、多角的な視点で物事を考察し考える力、他者との協働から深める力、新たな発想やアイディアを生み出す力・・等々、一層身につけたい力です。

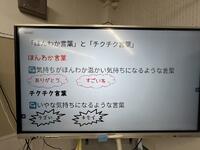

12.7Thu.いじめを考える 道徳

「いじめを考える」道徳が、代表委員が、学級会をリードする形で行われました。「ことば」が引き起こす感情に気づいてほしいと「ほんわか言葉」と「チクチク言葉」について、班で協力して出し合っていきます。ことばの持つプラス面での力、心に傷をつける可能性もある言葉の怖さ・・・肯定的な人間関係が育つために必要な「ことばつかい」について話し合いを深めていきます。

『仲間がいて、心地よい居場所がある、支持的・親和的な風土(学級)』ができていると、「いじめを生み出しづらい、失敗や過ちが許される(心理的安全性が高い)ので学びが深まる」等といわれています。生徒会、代表委員会等が主体的に授業を進めるかたちの道徳・学級会・集会・いじめ撲滅宣言等、子ども達が自分事として考えるとても意味ある授業となりました。「ほんわか宣言」をカードに書きこの授業を振り返っていました。このメッセージは、後日、文化委員の協力のもと、「みんなのほんわかの木」として掲示されるそうです。生徒会、各委員会のリーダーシップにもエールを送ります。

12.6Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業34

1年生の社会では、「アマゾンの森林減少の問題をどう解決したらよいのだろう」という課題に協働的に学んでいました。「森林伐採が進むとどうなるのかな?」「アマゾンの森林って二酸化炭素を酸素に変える・・・」「地盤も緩むのでは・・川の氾濫や洪水が起きやすい・・」多様な考え方、色々な意見・考えが共有され、真実に近づいていきます。

SDGs(「持続可能な開発目標」。 簡単に言うと「世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界のみんなで2030年までに解決していこう」という計画・目標)やESD(Education for Sustainable Development持続可能な社会の創り手を育む教育)が、世界規模で重要視され、未来の創り手となる若者に、多様な人々と協働して、簡単には答えの出ない課題にも向き合い、納得解・最適解を生み出して行かなければ、持続可能な社会が実現しないという危機感があります。「地球規模で考え、行動は足もとから・・」対話を大切にして、「自ら考え、判断し、表現できる力」を培う授業に感心します。

6日(水)のテレビ番組で、アフリカガーナに送られた「古着」が、どうなっているか・・、電子部品を焼却して金属を取り出して生計を立てている人々の生活や「電子ごみの墓場」をなくすための芸術や雇用の創出・・といった内容を放映していました。若者が、ガーナの人々の生活や自然環境を守り、再生させるために、様々なことに取り組んでいる姿に感銘を受けました。広い視野を持ち、地球規模で考えられる力、自分事として捉えられる力、小さな一歩から(行動力)・・身につけてほしい力です。

12.6Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業33

「(未来社会で)生きて働く知識・技能の習得」はもちろん、あまりにも変化の激しい時代の到来を背景に、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力」等の育成が、未来の創り手となる小・中学生に求められています。教科特有の見方・考え方を働かせて課題解決や自己決定、自己表現したり、他者との学び合い、思考の練り合いの中からよりよい最適解や新たな発想を生み出していく(学びに向かう力や人間性をも豊かに・・)といった「学びの質の向上」が、子ども達にも、学校にも求められています。「すぐに検索をかければ、数秒で解決する一問一答的な記憶再生型の知識ではなく、課題を読み解き、わかっていることと導き出すことを整理し、自己をコントロールしたり、他者と協働し合いながら、根拠を持って解を導き出すような、いわゆる活用する力」を身につけることが、『生涯にわたって学び続ける人を育てる』ことになり『生きる力の獲得』だと考えられています。

「何ができるようになったか」が、重視される学習指導要領なので、「(思考力・判断力・)表現力」の育成をあらゆる教育活動の中でねらっています。それは、学校行事や生徒会活動、部活動でも・・。教科特有の表現力といえば、実技教科の表現活動やパフォーマンスも得意・不得意が生まれがちな「表現力」です。自分の得意な分野を出発点に、豊かな表現力を身につけてほしいと願っています。

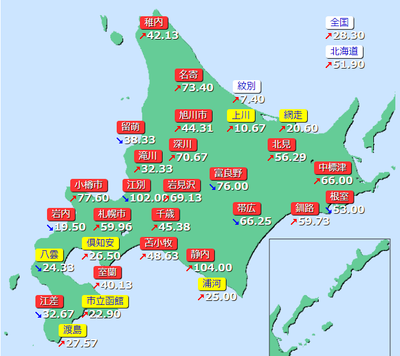

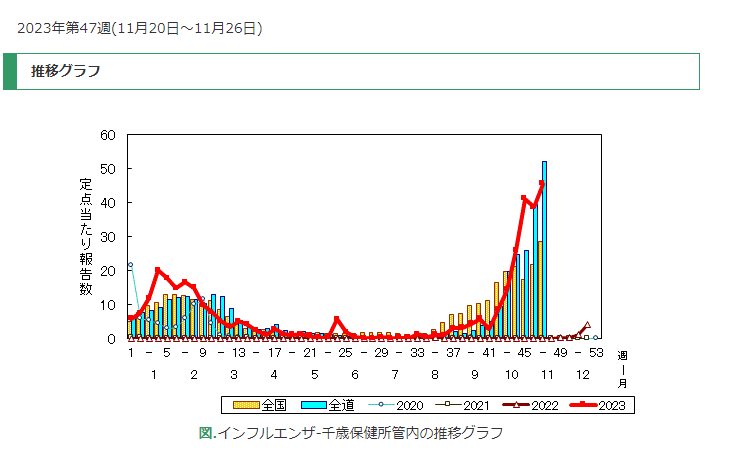

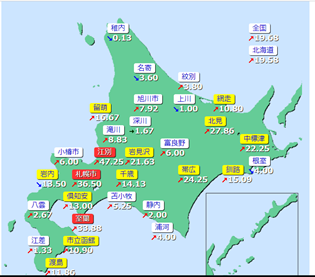

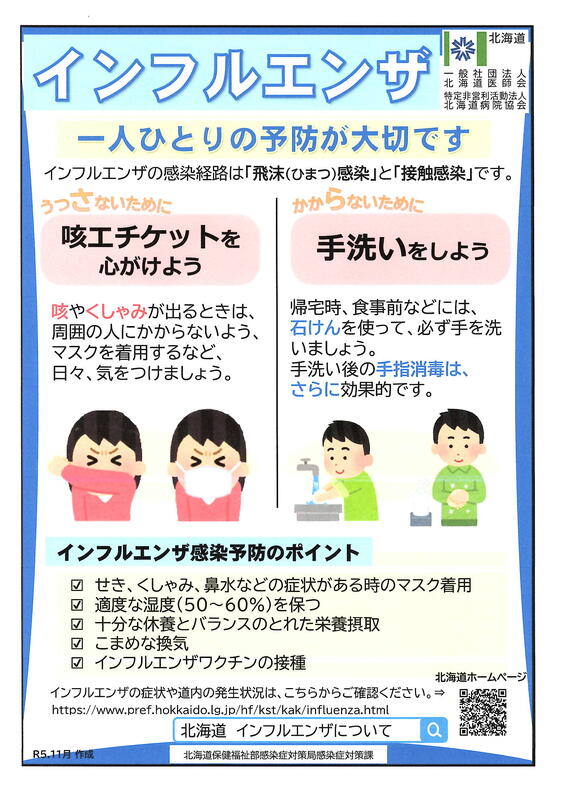

12.6Wed.インフルエンザ警報発令中

11月末頃より、北海道全域、千歳保健所管内、共に「定点観測の数値がうなぎ上り」です。インフルエンザ警報が発令中です。師走を迎え、ウイルスが活動しやすい気候であること、人混みや混雑する場所への外出が増える時期であること等から、予防のための措置をワンランク上げる必要があると考えています。北海道教育委員会からも注意喚起のリーフが来てますので掲載します。各ご家庭での、予防、健康管理にもご留意ください。

【予防方法】

・できるだけ人混みをさける

・咳、くしゃみ、鼻水等症状がある場合は、マスクの着用や咳エチケットを行う

・石けんを使った手洗い、消毒の実施

・十分な休養とバランスのとれた栄養の摂取

・適切な湿度の保持(50%~60%)

・インフルエンザワクチンの接種

■北海道

■千歳保健所管内の推移

■北海道教育委員会 注意喚起

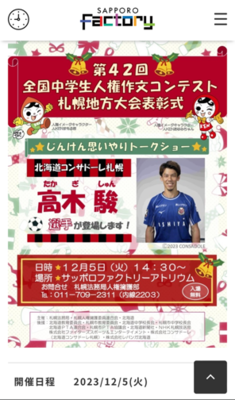

12.5Tue.人権作文表彰式

12月5日(火)サッポロファクトリーで、第42回全国中学生人権作文コンテスト札幌地方大会表彰式が行われました。表彰式は、コンサドーレ札幌の高木駿選手が出演したり、質問コーナーもあったようです。サッポロファクトリーのアトリウムにあるクリスマスツリーもとっても素敵だったのでは・・。受賞おめでとうございます。

優秀賞(北海道新聞社賞) 平間 安晃さん 「未来へつながる希望のために」

優秀賞(レバンガ北海道賞)佐々木麻晴さん 「僕の卒業式」

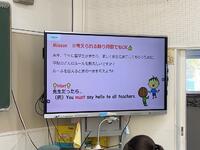

12.2Sat.土曜授業と人権教室

12月2日(土)、土曜授業が行われ、3時間目には人権擁護委員さんが来校し、人権教室を開催しました。人権擁護委員として来校した中島さん、温井さんのお二人は、第21代・第25代の千歳中学校の校長先生です。懐かしそうに校舎を回りながら、真剣にビデオ視聴し、人権教室の感想やネット使用で気をつけようと思うことをワークシートにまとめるみなさんの姿に感心していました。

放送では、「第42回全国中学生人権作文コンテスト札幌地方大会」で優秀な成績を収めた千歳中の2名の生徒も紹介されました。表彰式は、12月5日(火)にサッポロファクトリーアトリウムで開催され、コンサドーレ札幌の高木駿選手が出演したり、サッポロファクトリー内のクリスマスツリー点灯式にも参加する予定となっています。

優秀賞(北海道新聞社賞) 平間 安晃さん 「未来へつながる希望のために」

優秀賞(レバンガ北海道賞)佐々木麻晴さん 「僕の卒業式」

「SNSに潜む危機」というDVDを視聴し、ネットコミュニケーション、画像や動画の投稿、犯罪につながる危険性等々、みなさんの生活に切っても切り離せないSNSを使う上で注意しなければいけないこと、そこに潜む危険性など、考えることができました。最後に中尾生徒会長から人権教室のお礼の言葉がありました。

12.1Fri.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業32

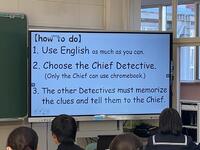

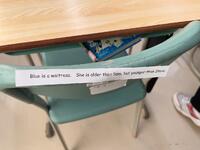

「一斉教授型」の授業から「生徒が、主体的に学びとる授業」への転換が求められています。2年生英語の授業では、「アダムスファミリーの7人の子どもの情報を集め、年齢や職業を推理・特定する」という、謎解きのような、わくわくする授業に目を輝かせていました。班内のコミュニケーション活動を駆使して、探偵のように集めた情報・ヒントから、リーダーが情報を集約し、班で推理していきます。Ues English!で班活動も悪戦苦闘。「五感を働かせながら、為すことによって学ぶ」というイメージの強い授業に感心しました。

11.30Thu.横田千歳市長来校

千歳市の横田市長、佐々木教育長、教育委員会の方々が、学校視察に来校されました。「おはようございます」「こんにちは」とのみなさんの笑顔の挨拶、とても気持ちよく、校内や授業の様子を見て回ることができました。授業参観後は、校長室で、中体連や吹奏楽コンクール、アラスカ州ミアーズ中学校との国際交流の写真等も興味深く見ていただきながら、千歳中学校の教育実践や教育の動向等についてもお話ができました。変化の激しい時代に求められる教育について、タブレットやICT活用といった教育のDX化、「ラピダスも参入し、空の玄関口として国際化の進む、千歳の子ども達の英語力を高めたい・・」等々交流でき、貴重な機会となりました。

音楽の授業では、2年生が童謡「浜辺の歌」を合唱していました。数学の授業では、タブレットを使ったり、問題の解き方について対話的に「教え合い学び合い」があったり・・、「いつも通り相談しながら解いていっていいんだよ・・」という数学の先生。3年生理科では、タブレットを使って、千歳市の何月何日、何時何分の星空をプラネタリュームのように観察していました。「おどろきやわくわく」を感じます。好奇心や探究心を出発点に「自ら学び取る・・」主体的な学習に期待します。

11.22Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業31

1、1年生英語科

空の玄関口千歳、ラピダス誘致による一層の国際化、千歳市に住む私たちにとって、語学力・英語力やコミュニケーション能力の向上は、未来の自分やキャリアに直接役立ってきます。You must study English hard for your future!

1年生の英語では、アラスカ州ミアーズ中学校から留学生が来た経験をイメージし、留学生が来た時に、安全で、充実した日本の学校生活を送るために、学校生活の約束事やきまりをアドバイスする場面設定で、英作文、話すことを学習していました。「廊下は走ってはいけません」「学校では名札をつけなければなりません」「学校に遅刻してはいけません」「授業の2分前には着席していなけばなりません」等々、英文をつくりながら、ペアでチェックしたりアドバイスし合ったりしながら、意欲的に表現していました。「多少単語が抜けていたり、スペルや発音違い・・失敗も貴重な勉強」なので、確認し合ったり、修正し合ったりする対話で、共に高め合って・学び取っていく授業にしていきましょう。友達の力もかりて、自分で考え出した英文を自分のものにするためにも、練習問題や復習を大切にし、「できる!」力にしてほしいと思います。

2、2年生理科

課題「なぜ山の上ではお菓子の袋が膨らむのだろう?」

なぜお菓子の袋が膨らんだのか気体の粒子を用いて説明してみよう・・という実験・考察・まとめに取り組んでいました。「目の前で、起きている科学現象を(理科特有の見方・考え方を働かせて考え)理科・科学的なことばを用いて説明できることが大切。「空気を抜くことで、粒子が減り・・」「容器内の気圧が低くなるので・・」「風船内の気圧の方が高くなるので・・」グループごとに、起こっている現象を、図や言葉の表現で、発表していました。主体的に学び合う姿勢が立派です。「起きている現象の説明」には、最適解もあると思うので、「対話的に学び合うことで、みんなが最適解に達して、自分の言葉で表現・説明できるようになってほしいなぁ」と感じる授業でした。

11.20Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業30

1年生の国語の授業、つながりの中で「星の花が降るころに」では、登場人物の行動や発言から、その心情の変化や心の動きを読み取る授業をしていました。単元の目標である「文章を、場面の展開や登場人物の描写などに着目して読み取る。(文章のつながりを読む)」「登場人物のものの見方や考え方について、自分の考えをもつ。(自分の考えとつなげる)」という目標にあるように、『戸部君の視点で物語を書いてみよう』という課題に、生徒達は、登場人物の描写から、その心の動き、こころの言葉を読み取って、物語に加筆していきます。

フォームを利用して、教科書の記述に、戸部君の心の言葉を加えた文章は、クラスの人数通りの解釈が・・。班の仲間との対話から、ヒントをもらったり、他者の考えも取捨選択しながら、自分なりの「戸部君視点の物語」にねばり強く取組んでいました。登場人物の行動、情景描写から登場人物の心情とその変化を読み取り、それを根拠にして作品を深く「読み解く」・・。「読み解いて、ひたすら自分なりに書いてみる・・」結構な文字数で、ねばり強く書き表し、生き生きとした表情で、意見交換する生徒達が印象的です。

11.19Sun.ちとせ青少年育成市民会議顕彰セレモニー

令和5年度のちとせ青少年育成市民会議顕彰セレモニーが北ガス文化ホールで開催されました。昭和55年(1980年)から、次代を担う青少年の健全育成を図ることを目的として千歳市青少年市民会議が設立され、変化の激しい社会の中で、明日を担う子ども達が安全・安心に暮らし、心身共に健やかに育つ環境の大切さを市民ひとりひとりが再認識し、みんなでより良い地域づくりをすすめようという趣旨で開催されています。(「北海道教育の日」協賛事業)

本校からは、令和5年度「少年の主張」全道大会奨励賞受賞の矢部優実さんが「読書を『楽しむ』ことの大切さ」を発表、R5年度全国中学校体育大会第63回全国中学校水泳競技大会において、200m背泳ぎ第8位・100m背泳ぎ18位の森本将太さん、R4年度全国中学校体育大会第43回全国中学校スケート大会において1000m26位・500m11位の廣瀬友哉さんが、その功績を認められ、表彰されました。(顕彰)

「心技体」に益々磨きをかけ、それぞれの秀でた力をさらに伸ばしながら、一層の活躍に期待しています。

11.16Thu.生徒大会

生徒大会が行われ、2023年度後期~2024年度前期の生徒会テーマ「日華~太陽のように思いを照らせ〜」と事務局・代表、各委員会の活動計画が承認されました。「目指す学校像」を、一人ひとりが自分の能力を太陽のように輝かせることができる学校とした生徒会は、『自分の意見や想いを太陽のように眩しく、堂々と照らし、輝かせる』という意味合いでこの「日華~太陽のように思いを照らせ〜」としたそうです。

IT化の影響で、今ある職業の49%が機械に代替される可能性、若手の人材不足、グローバル化による外国人留学生の採用増等、変化の激しい社会は加速度を増します。

こうした時代背景から、社会や企業、教育においても、(変化の激しい社会の中で子どもたちが生きぬくために)『主体性』を育むことが、重要視されています。社会で求められている主体性は、「自分で考え、判断し、責任をもって行動する」力。身につけている知識・理解にとどまらず、『得た知識を生かして何ができるのか、世界や社会とどのように関わっていくのか』のほうが重視されます。

教育の面でも、主体性(自己表現、積極的な行動、自己決定力)を育む教育がキーワードであり、「教わる学習」から「児童生徒自らが学び取る学習」への転換が叫ばれています。

点検活動の先にある委員会活動の真の目標・ねらいを明らかにし、クリエイティブな委員会活動を展開することで、「責任感、企画力、目的遂行能力、コミュニケーション能力、リーダーシップ・・・」等々、将来、人生を主体的に切り拓(ひら)くために必要な力が育ちます。後期も、生徒会・委員会活動への主体的、積極的、チャレンジに期待しています。

11.16Thu.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業29

1年生の英語では、「靴を履いたままあなたの家に入ろうとする留学生に何というか? 」と課題を対話的に課題解決し、「have to (has to)を使って ~しなければならない」という表現について学んでいました。「~しなければならない」いわゆるマストな表現(have to = must)なので、「ちょっと強い口調じゃなきゃ通じないよね・・」と先生からも・・" You have to take off your shoes "、国際都市千歳、(極端な言い方かもしれませんが・・)現代の英語は、単語量や文法の勉強もさることながら、やはりコミュニケーションツールとして使えるか、話して、聴いて、伝えられるか・・が大切なのではないでしょうか・・「テレビの出川イングリッシュ」ではないですが、英語でコミュニケーションできることの喜びや英会話による世界の人々とつながりが持てる可能性等、「〇〇できる」英語力をつけてほしいと思います。1年生のコミュニケーション活動では、「実際にこんな場面で何というか?どう表現、伝えていくか・・」を大切にして、対話場面・自己解決の時間を持つように工夫しているそうです。

11.16Thu.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業28

1、研究授業・公開授業

15日(火)北海道教育庁石狩教育局の方が来校し、本校の研究課題「進んで考え、ねばり強く学びに向かう生徒の育成」について研修を深めました。変化の激しい時代に対応できる「思考力・判断力・表現力」の育成が不可欠な昨今。授業においても「自己選択、自己決定、自己表現」のある主体的な学習、他者と協働して「思考を共有、練り合ったり、教え合い学び合いから共に高まったり」・・そうした授業観への転換が重要となっています。その過程で、ツールとしてタブレット端末をどう有効活用していくか、教職員も日々研修を深めています。

各学級の授業を見てもらった主査からは、生徒達の学びに向かう意欲、「生徒主体の活動や話合い活動」の中で見えてくる「良好な人間関係に裏付けられた学級集団の意欲的な雰囲気」にも、「いいですねー」という言葉をもらい先生たちもうれしくなりました。「自ら学び取る・自律的学習者として・・」「子どもが主語になる授業」ということが教育現場では叫ばれています。「教えてもらう」から「学び取る」へ、「わかったところでとどまらず、できるようになるまで」主体的にチャレンジしていきましょう。

2、対話場面のある授業

「話合い活動」だけが対話ではありませんが、「思考を共有したり、練り合ったり、協働で正解・新たな発想を導き出したり・・」言語活動、言語以外の主体的課題解決場面も含め、対話のある授業を各教科で工夫しています。

理科3クラスでは、協力し合って実験を進めたり、自己選択自己決定した太陽系の惑星について協働でプレゼンを作成したり・・といった主体的活動場面が印象的です。

3年生国語では、短歌を分担しながら、表現技法や解釈についてスライドを作成してプレゼンしていました。個々で調べた内容を共有し合い深めます。アウトプットすることで、より確実な定着も・・。

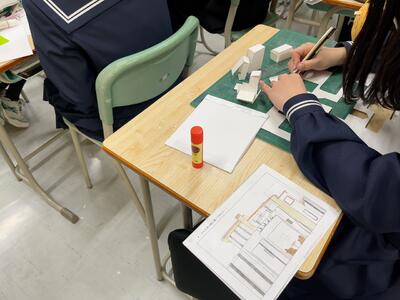

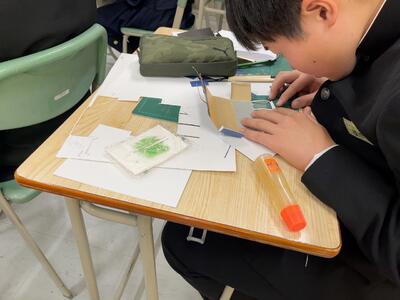

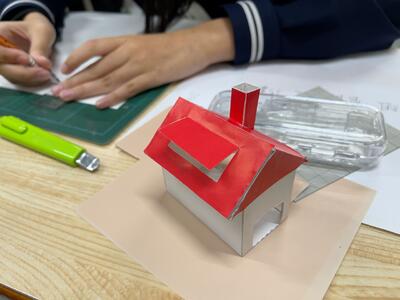

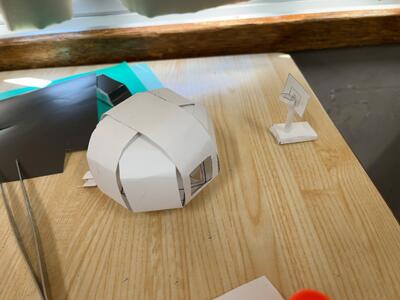

特設の1年生美術では、「クラスみんなで町づくり」に意欲的に取り組んでいました。個として「理想の家づくり」に取り組みながら、住所を割り当てられているので、町内や通り、町が町らしく見えるポイントアイテム等について、対話しながらイメージ化を図っていきます。「素敵な街灯をどの家にもおきたい・・」、「看板や標識・・」、町内や通り、創りたい町の雰囲気をより表現できるような工夫が話し合われます。また、個の「理想の家づくり」の作業の中でも、町全体をイメージを意識しながら制作に集中していました。

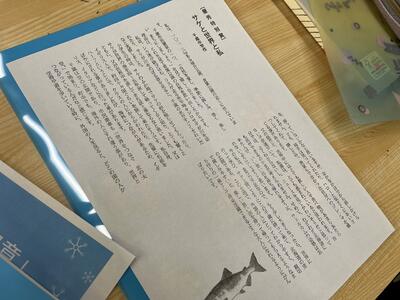

3、読解力・記述力

国語科の先生が、「読解力や記述力をつけるには、説明的文章を読み解く学習が効果的」・・という内容のことを教えてもらいました。2年生の国語「モアイは語る」の単元では、文の構造が、序本論(序論・本論・結論)となっていること、「序論のでテーマ設定→本論で(いくつかの)課題提示とそれぞれのまとめ→結論で総まとめ」といった文の構造になっていることを学習。「〇〇字で要約・要旨は?・根拠となる記述は?」と、学習を深めていました。「モアイは明日の未来がどうなると語っているのか?」、「森の破壊」「地球」「イースター島のように」「飢餓地獄」「崩壊」などといったキーワードを用いながら、「自分はどう考えるか!!」についても学びを深めていました。

4、合格祈願

3年生の廊下には、「落語」の芸術鑑賞教室の時、寄席文字で色紙をお願いした「合格祈願」の文字。また、修学旅行で、訪れた学問の神様「菅原道真公」を祀る、全国天満宮の総本社である北野天満宮の学業成就の御守りが飾られています。3年生数学の「理解できていない問題の再チャレンジ」の場面では、わかっている人にレクチャーを受けながら「自律解決」を図る姿に、受験生として学びに対して、いいチャレンジ、いい協力ができていることに感心させられます。「わかっている段階から、自分でできる段階まで」、ねばり強いチャレンジに期待します。

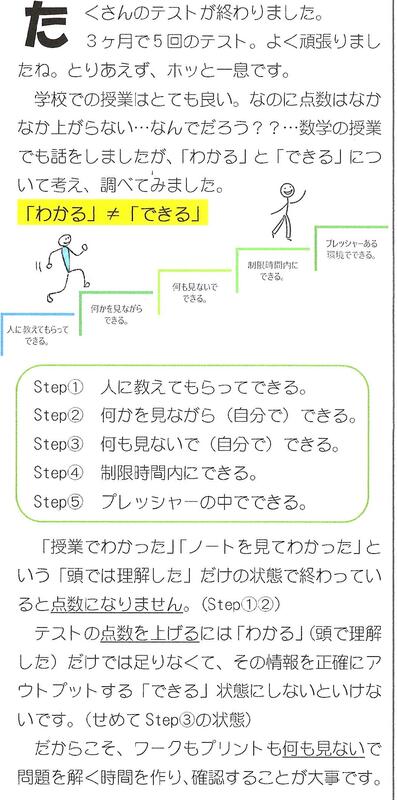

11.14Tue.「わかる」≠「できる」

1、「わかる ≠ できる」からの脱却

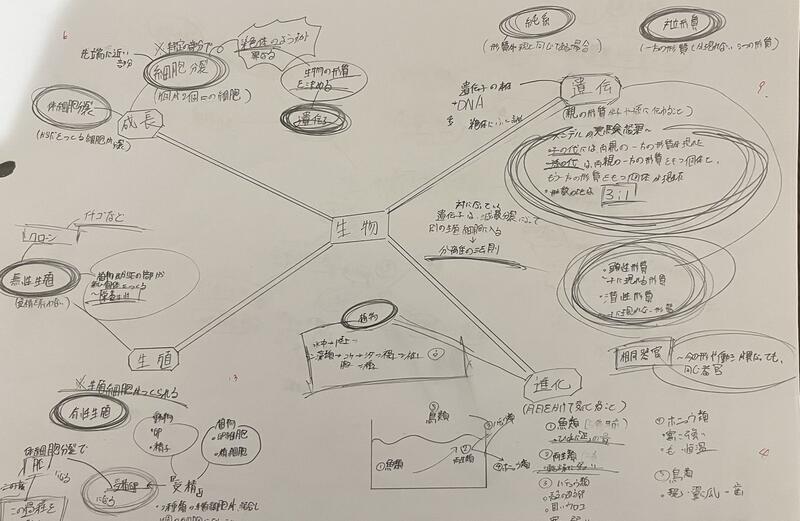

『授業中、「わかった!」と生き生きと解答しているのに、いざテスト等で出してみると「できていない」・・』多くいの教科担当の先生方が、実は、真剣に悩んでいます。こうした事態に陥らないように、「わかるとできるは違う」ということを研究したり、*メタ認知能力やメタ認知を高めるための方法について調べたり、わかったという知識や理解を確実にするための授業の振り返りや*マインドマップづくりに力を入れる先生、等々・・、*は、ちょっと専門的で難しい話ですが、それぞれ工夫しています。

「わかる≠できる」、つまり、「わかる(認知)」から「できる(活動)」ようになるには、みなさんの工夫、ステップアップが必要なようです。「わかったような気になっていて何もしなければ、忘却曲線で忘れ去るので、できる段階まで『(ドリル的に)反復・繰り返し』したり、授業や家庭学習の中で、「この学習で理解できたことは〇〇〇で、理解できなかった今後の課題は△△△」等といった『振り返り・自己評価』を継続する等、『わかる から確実に できる』へ、自分に合った調整、学び方のコントロールが必要なです。

3年生の学級通信を紹介します。

2、「学び続ける人」になるために・・・ 「メタ認知」の大切さ

哲学の父といわれるソクラテスは、「彼らは何も知らないのに知っていると思い込んでいるが、私は何も知らないということを知っている。」(無知の知)と言っています。「自分が認知している内容(自分は何もわかっていないということ)を認知している」、つまり、「自分は無知であるが、最低限、無知であると言うことは自覚している・・」といった意味合いで「無知の知」の大切さを説いています。

常に学ぶためには「知らないことを自覚する」ことから始まる・・・「何も知らない自分だからこそ学ぼう」という姿勢を大切にし、「自分がいかにわかっていないかを自覚せよ、そこから学ぶ姿勢が生じる」ということを「無知の知」という言葉に込めているのです。

小学校高学年くらいから、自分を徐々に客観視できる、「もう一人の自分」が現れます。イメージとしては自分が何かをしている時、「もう一人の自分が上から冷静に見ているような感覚」です。メタ認知能力が高まってくると、様々な面で自分を客観視して、対策を講じ続けることができるようになっていきます。メタ認知能力を高めるための学習方法や反省振り返りの仕方等、様々な書籍等も出されていますが、一般的に①課題解決能力が高まる(課題の本質を見抜き、どうすればよいか適切に考える)➁感情に振り回されない(自分自身を客観視して、冷静に感情を認知しコントロールできる)③円滑な人間関係を築ける(相手と自分の違いや、置かれている状況を俯瞰(ふかん)的にとらえ適切な配慮をしながらコミュニケーションをとる)④成績向上にも効果を発揮する(学習意欲が高く、主体的に学習する力があり、解き方・考え方の工夫をよく行うことができる)等、と言われています。

学習を振り返って、自分は「何ができるようになったか」「何ができていないのか」客観的に認識し、新たな学習計画を立てたり、調整したり・・他者と協働したり、次の学びにつなげたり・・(学びに向かう力)」といった過程のすべてを「メタ認知能力」と捉えることができます。「生涯にわたって学び続ける人に・・」なるためにメタ認知の力を高めましょう。

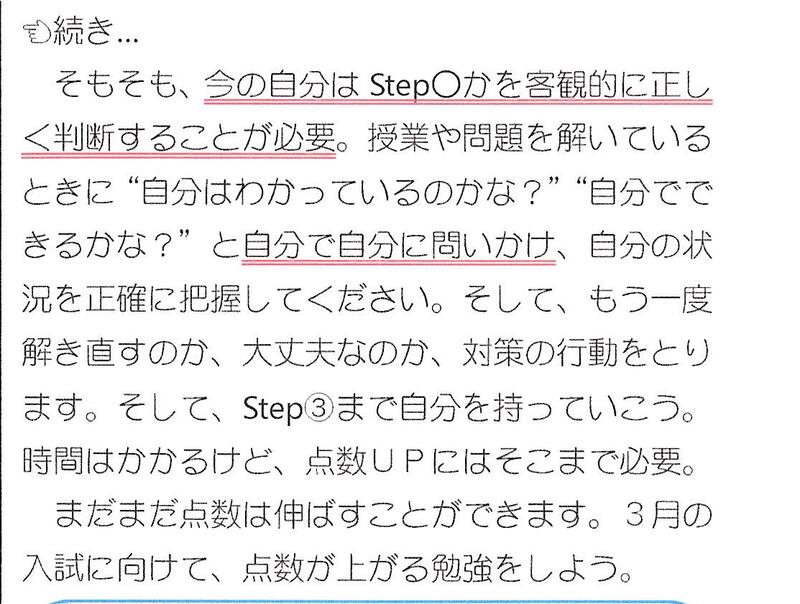

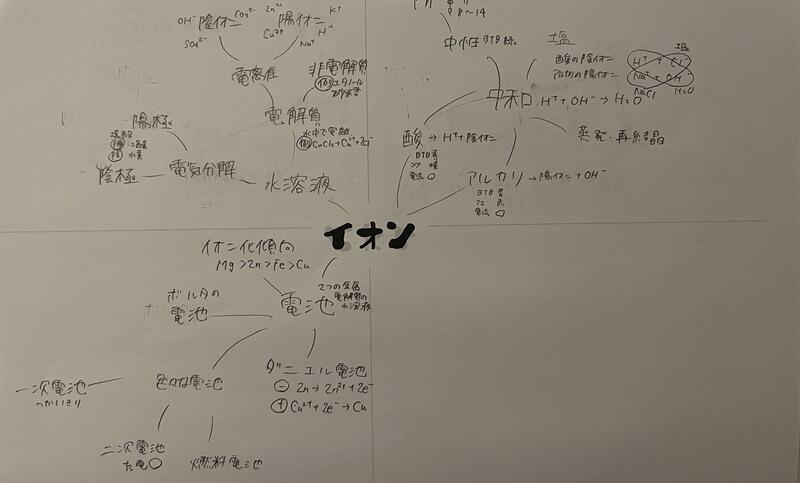

3、振り返り、反省、自己(他己)評価、まとめ・・・何のため??

メタ認知の大切さを考えると、何のために授業を振り返ったり、まとめたり、テストで理解度を確認したり、自己評価したりするのかがわかってくると思います。「”わかった気になって”いないか、”できる”ところまで到達しているか、その認知度を図り次のステップにつなげるための評価やテスト」が学び続けるためにとても重要です。理科の授業では、その単元で習った事柄をアウトプットすることで、「自分が何を理解していて、どこの部分の理解が不十分なのか」を知る「マインドマップ」づくりをしているそうです。「わかる から できる」へ、「より生きて働く知識・理解」にするために、そして、メタ認知能力を高める上で、とても効果的な学習なのではないでしょうか・・・ぜひ、自分に合った振り返り方を見つける上でも参考にしてみてください。

11.11Sat.千歳市中学校バスケットボール1年生大会

1年生にとっては、中学校で初の市内公式戦。女子は、フルエントリーでも5人に満たないため、部員以外の生徒にも手伝ってもらっての大会出場となりました。いわゆる「助っ人」として出場した選手もしっかりボール、ゴールに向かい、ひたむきにデフェンス、リバウンドに頑張っていました。「素直に・・一生懸命・・」な姿が、見る側の心に響き、声援が送られていました。男子は、まだまだ発展途上ですが、色々な強みや可能性(ボールコントロールができる、ドライブのキレ、一生懸命脚で守る、リバウンドにとびつく・・)を持った選手も多く、試合経験から得られるものは、今後の伸びにつながっていきます。「継続は力なり」、日々の練習の積み重ねと試合経験で得られる成果と課題を個とチームの強みにかえて、ステップアップしていってほしいと思います。

「知(学びやクレバーさ)、徳(こころの豊かさ思いやり)、体(心身のたくましさ)」ともにバランス良く成長していくことが大切で、文武両道等といった言葉で表現されます。勉強やスポーツ、音楽・・ジュニア期の様々な活動に自ら主体的に取り組み、心豊かに協働し、ねばり強く挑戦する・・そうしたみなさんの日々の「一生懸命」を応援しています。

11.10Fri. My ゴールサポート講座実施

11月10日(金)の放課後にMy ゴールサポート講座を実施しました。今回は、PTAおやじの会委員長の粟野さんに『ドローンの仕事』というテーマで講座を開いてもらいました。講座の中では、ドローンの飛ばせる領域の説明であったり、実際にドローンがどんな場面において活用されているのか等々普段はなかなか聞くことのできないお話を聞くことができました。

変化の激しい社会の中で生き抜くためには、キャリア教育で身につけることができる職業観が必ず必要になってきます。今日の経験が職業選択につながることを期待しています。

11.8Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業27

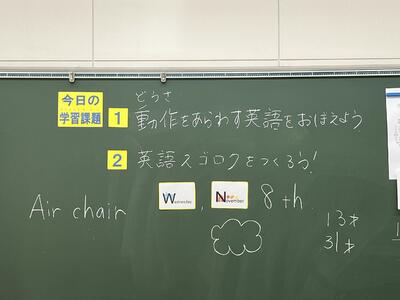

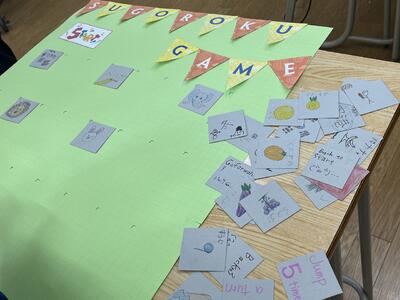

1、五感を働かせ、協働の中で学ぶ

はまなす学級では、英語の授業で、目標1「動作をあらわす英語をおぼえよう」という授業を行っていました。目標課題2として、「英語すごろくをつくろう」という学習内容で、「動作を表す英語」のカードや問題をつくったり、スゴロク上に、カードを配置したりしながら、学習を進めていました。書いたり、読んだり、確認し合ったり・・動作を伴った作業を伴って英単語や動作を表す英語表現を理解できるよう、「主体的に学び取る学習」の工夫がされています。

2、11月8日は、1,2年生、3年生共に学力テスト。これまでの学習の積み重ね、理解度を知り、成果と今後の課題設定に活かして行きましょう。真剣な姿勢で取り組んでいました。

11.8Wed.インフルエンザ注意報・警報

2023年第43週(10月23日~10月29日)までのやや古いデータですが、札幌圏、千歳保健所管内のインフルエンザの報告数が急増しています。石狩管内においても、主に小学校で、学級閉鎖、あるいは学年閉鎖等の報告や児童生徒・教職員の感染が11月の連休明けに急増。十分な警戒といつも以上の予防の対応が必要です。千歳中学校区の小学校にも、学級閉鎖が出ていますので、各ご家庭でもご留意ください。新型コロナ感染も一定数の報告があり、予防措置としては大きな違いがないので、乾燥する季節、季節の変わり目、特に注意が必要です。北海道の注意喚起のリーフを掲載します。

11.6Mon.凡事徹底

3年生にとっては、「毎週のテスト、進路決定期を迎えての志望校選択、悩んだり、苦しんだり・・」大変な時期を迎えています。季節の変わり目、感染症の流行にも注意し、「心・技・体」を充実させましょう。3年生の学級通信には、『やはり日常がすべての基本です』ということが、強調されていました。スポーツや音楽でも、大会でのパフォーマンスや結果は、それまでの日常の積み重ねの集大成であり、日常以上の力は、なかなか発揮できないもの・・。「あたり前のことを当り前に徹底的にやること」=『凡事徹底』が、大きなことを成し遂げるための必要不可欠な条件なのです。

様々な企業のトップが会社経営者として、この「凡事徹底」を座右の銘としています。(パナソニック創業者松下幸之助さん等)「特別なことではなく、ごく平凡なことを徹底してやり抜く」という意味であり、「物事を成し遂げるには、当たり前のことを当たり前にできるか、徹底してできるかにかかっている」というが、「凡事徹底」。

野球界では、故・野村克也さんが阪神の(優勝)監督時代に「凡事徹底。当たり前のことを当たり前にやるのがプロ」とコメントしていた話が有名です。(阪神35年ぶりに日本一になりましたね)

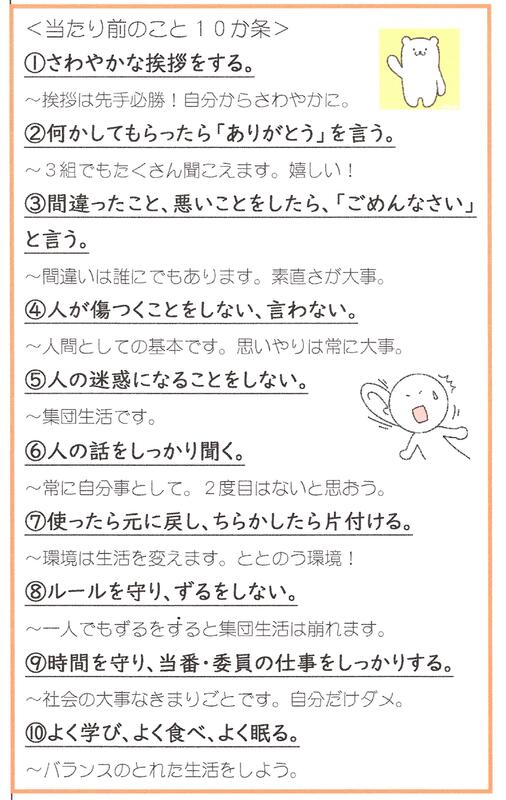

3年生の通信に掲載された、『あたり前のこと10カ条』は、すべての小中学生に身につけてほしい力であり、「社会に出て、最も必要となる基本的な能力」だと感じます。ぜひ、1,2年生も参考にしてみてください。

11.2Thu.後期中間テスト

昨日の落雷で、本校でも「電話の故障」が発生。市内的には、ネット環境に問題も出ている学校もあるようです。1ヶ月ほど前にも、落雷被害が、PCやネット環境に影響を与えたりもしているので、「安全安心」を確保するために、暴風雪や降雨、落雷と、気象現象による危機管理にも十分注意を払う必要性を感じます。

今日は、後期中間テスト。翌週8日(水)は、すべての学年で学力テストが予定されています。「どんな力が身について、今後の課題は何なのか」を明らかにするという意味で、学習の達成度、レディネスを見る大切な機会です。実施、振り返り、学び直しまで含めて、学習の深まりに期待します。

10.31Tue.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業26

朝夕はめっきり気温も低くなり、1日の寒暖差も大きくなっています。雪虫もちら舞っていますから、初雪も近いのかもしれません。石狩管内各市町村では、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等により、学級閉鎖やかぜ罹患者の増加も見られます。季節の変わり目の温度変化、高温多湿から、乾燥した空気となる季節には、体調管理に十分気をつけなければなりません。

1、「対話を重視した授業へ」

会話やコミュニケーションだけが「対話」ではありませんが、「ノンバーバル(言葉を使わない・非言語)なものも含めて、個々の考えや意見、思考そのものを共有し合ったり、意見交換したりすること」が、『確かな理解や新たな考えの創出』といった意味で重視されています。授業の中で、「ある課題」についてペアで学習したり、教え合い学び合いが生まれたり、様々な意見や考えを共有し合ったり、ある人の考えをプレゼンしてそれをもとにさらにセッションが深まったり、他者の作品やパフォーマンスを見て聞いて感じることから自分の表現物・製作物・パフォーマンス等をさらに良いものにする(実技・技能系の教科)等ということも、ノンバーバル「対話」だと考えることができます。「対話」をきっかけに、子ども達がより主体的に考え、表現し、その思考や判断や自分なりの表現と共に他者と練り合う(共有する・比較する・新たに生み出す)ことで、確かな理解やより良い納得解・最適解、新たな考えが協働的な学びの中から生まれる・・ICTも有効活用した「子どもを主語にした授業、子どもが主役の授業」(子どもたちが自ら、主体的に、学び取っていくという意味合い)の実現が令和時代の学習指導要領には示されています。

2、国語科

様々な「学力テストや諸検査等から千歳市の子ども達の「読解力と記述力」には課題があります。国語科では、文章を読み解く力、読解力を高めようと要点・要旨・要約を記述したり、根拠となる記述を探したり、文の構成を考えさせたり・・。あるいは、記述力を高めるため「書く」ということ、ある一定の文字数で記述することにも力を入れています。

3年生の国語では、「いくつかのポスターから、ひとつ選択し、そのポスターの良さや特徴について、講評を400字程度でまとめる」という授業をしていました。近くの人と、意見交換したり、友達がどう感じているか等、対話もまじえ、自分なりの講評をつくっていました。

3、社会科

1年生社会科では、ヨーロッパ連合(EU)が、なぜ統合に向かったか・・・様々な資料や統計グラフ等(資料活用)をもとに、グループで考えを出し合い、対話の中から深め合っていました。「1ユーロって何円ぐらいだったっけ?150円くらいじゃない・・、1ドルと1ユーロを円に換算すると同じくらいかな・・、この収入のグラフは円に換算すると・・。」そんな会話がとびかいます。資料活用の力とともに、様々な資料をもとに、地理・歴史・公民的な視点で、「なぜこうした動きになったのか」社会を読む、自ら考える力がついてくるなあと感じる授業でした。

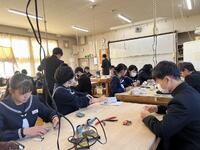

3、技術

技術科では、ラジオを作成していました。LEDライトつきなので、LEDライトの特性や使われている用途等についても説明され、基盤のはんだごての手順や注意事項等について、熱心に学んでいました。「ものづくり」の分野では、周囲の人と協力したり、できばえを比べ合ったり、近くの人とポイントを確認し合ったり・・そこで生まれる対話も学びを深める協働です。

10.28Sat.石狩管内バスケットボール新人大会

10月28日~29日と石狩管内新人戦バスケットボール大会が開催されました。予選リーグを突破した女子バスケットボール部が、ベスト4以上の南北海道大会出場を目指して決勝トーナメントに挑みました。1回戦緑陽中学校に勝利し、2回戦は、第1シードの恵み野中学校との対戦。1年生の上達も見られ、ねばり強くチャレンジしましたが、現段階での力の差も痛感する結果となり惜敗。結果、管内新人戦はベスト8という結果に・・。ミニバス経験が、チーム力を大きく左右する中学校の女子バスケチームの中で、1,2年生で目標を持ちながらねばり強く練習を続けてきた成果が、チームで守るディフェンス力、1年生のファンダメンタルの向上、2年生のスピードあるプレーやキレのあるステップワーク、シュート力向上につながっています。次のステージへ、新たな目標設定をし、ステップアップしていきましょう。

10.25Wed.合唱部引退式

10月25日(水)放課後の時間帯に合唱部引退式を行いました。最後は、合唱部全員で心のこもった合唱を披露してくれました。3年生にとっては、合唱部のメンバーと歌う最後の合唱となるため、みんなの気持ちが一つになり本当に素晴らしい引退式となりました。

10.24Tue.石狩管内中学校文化連盟 生活体験・英語暗唱発表会

10月24日(火)江別市民文化ホール(えぽあホール)で、石狩管内中学校文化連盟の「生活体験発表会」・「英語暗唱発表会」が開催されました。石狩管内7市町村から生活体験発表32名、英語暗唱発表に32名が参加し、管内的な交流を行いました。生活体験発表には、本校から大畑優月さんが「争いとどう向き合うか」という演題で発表、英語暗唱発表には、木村明日香さんが「Audrey Hepburn」を発表。二人とも日頃の学習の成果をステージで堂々と表現していました。管内規模でのこの中文連の発表会も、アフターコロナの貴重な表現活動の機会となりました。

10.24Tue.後期生徒会役員・生徒会委員認証式

後期の生徒会役員・生徒会委員の認証式が行われました。後期の中尾生徒会長が認証され、後期生徒会活動への決意を述べるまでは、前期77代生徒会の仕切りで、認証式がスタートしました。緊張感に満ちた中で、生徒会役員・生徒会委員が認証され、代表の生徒会長、委員長が認証状を授与され、決意のことばを述べました。校長からは、次のような言葉を送っています。

*****

まずもって、「輝想~ひとりひとりの想いを輝かせて~」を生徒会テーマにWith コロナの新たな伝統を創造した第77期生徒会・委員会のリーダーシップに敬意を表します。日常活動、体育大会、文化祭等の学校行事にひとり一人の想いを大切にして、学級、学年、学校がひとつになって、集団が輝く主体的で、創造的な、生徒会活動を見せてくれました。

もう5年ほど経ちますが、「新しい学習指導要領のキーワードは「主体性」です。学習においても、「教えてもらう」よりも「自ら学ぶ」、主体的、自立的に学習に取り組む姿が求められ、検索ですぐ答えが出てくる単純な記憶再生型の「知識・理解」よりも、「自ら考え、思考を広げ深め、豊かに表現する力」それも他者との協力、協働の中で・・・といったことが、「変化の激しい時代に未来の創り手として生きる」ために必要な力であるといわれています。

この「自らの力で・・」「主体性を持って・・」「自治力の高い集団」をつくっているの教科の勉強だけでなく、この生徒会活動(自治的活動)やスポーツ・音楽・芸術活動等です。3年生が後ろ姿で見せてくれた主体的、創造的な生徒会活動を後期1.2年生を中心とした第78期の生徒会役員・生徒会委員がけん引してくれることに期待を寄せています。新たな伝統づくりを目指して・・。

10.24Tue.お弁当の日

今日は、21日(土)の食育授業を受けてお弁当をつくってくる日。給食前の会話も弾んで、楽しそうです。「自分でつくりました」「おかずが一部自分です」・・・等々、栄養素など考えたお弁当計画にそって、「自分で・・」という生徒が多かったようです。今日は、給食もありませんから、日頃の学校給食のありがたみや、お弁当が必要な時に家族がつくってくれることへの感謝を実感しながら、お弁当づくりに励んでくれたら、とても貴重な学習だと思います・・。

10.21Sat.フリー参観日

今日は、土曜授業で、来校人数も時間も制限のないフリー参観日でした。生徒の授業の様子を多くの保護者に見ていただくことができ、「学校での授業や取組、日常の様子」等について、理解していただき、一層の協力や家庭での教育や養育に活かしてもらえると、とてもうれしいと思っています。

1、求められる「授業観」の改革

「ICTをツールとして使いこなし、子どもが主体的に学び取るような授業」への変革が、学校現場では求められています。PCやnetで検索すれば、「知りたい知識・技能は得られやすい時代」。「多様性を認め合いながら協働し、子ども達が、自ら主体的に考え、思考判断し、自分らしく表現していく、その学びの中から、新たな考えや発想、納得解・最適解を創造して行く・・」そういった、「思考力・判断力・表現力」といった活用する力と「協働的な学び」が、変化の激しい時代に未来の創り手となる人材を育てるKey wordと千歳中学校では考えています。

2、学び意欲の向上とわかる楽しい授業

右上の2コマ:2年生英語 英語の質問に英単語カルタで答えます

上の3コマと下の2コマ:1年生理科では、「ドライアイスの状態変化」について、予想を立てたり、結果をまとめたり、そのことについてさらに考察したり、「自ら追及すること」を大切に授業が進みます。

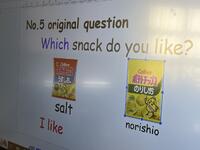

下の3コマ:英語では、1年生が original questionづくり " Which 〇〇 do you like ? "に熱心に取り組んでいました。Tabletを活用し、検索した画像等も使いながら、工夫して、質問内容や表現を繰り返すことで、活用する力を身につけ、英会話でのコミュニケーション力アップに期待しています。

下の3コマ:2時間目の食育授業は全校一斉のテレビ放送を活用。生活習慣を振り返ったり、食事や栄養、食育に関わる学習を深めながら、10月24日(火)の自分で弁当をつくる日(給食なし)の計画づくり。小中学校では、学校給食が多いですが、高校や休日の部活動等、自分の親に「弁当をつくってもらう」ということも多々あります。そうした苦労を理解したり、自分でも栄養バランス等も考え、自分でお弁当をつくれるように・・・食育について多くの事を考える機会としてください。(フードロスが問題となっている先進国に対し、世界では、貧困や食糧不足で、食べるものがない、栄養失調や飢餓等といった世界規模の課題もあります・・)

10.20Fri.漢字検定

20日(金)の放課後、28名が実用漢字検定に挑戦しました。漢検のホームページには、『漢検へのチャレンジが「勉強が苦手&キライ」というイメージを取り除いて、やる気を引き出してくれるはずです。おまけに毎日学ぶ習慣が身について、基礎学力のトレーニングもでき、目前にひかえた高校入試、そして将来に向けてもしっかり役立ちます。』等と書かれていました。漢検や英検等、「資格を得る」だけでなく、語彙力を身につけることは、「読む、書く、理解する、表現する」といった力を高める効果もあります。ぜひ、自分の今のレベルから、少しずつレベルアップし、合格していく楽しみ(努力が成果につながる実感)を味わえる漢検や英検(実は数検もある)にチャレンジしましょう!

10.20Fri.第50回石狩管内中学校音楽発表会歌唱部門

第50回石狩管内中学校音楽発表会【歌唱部門】が、北広島市芸術文化ホール(花ホール)で、開催され、本校合唱部が参加しました。虹、証の2曲を発表し、青葉中学校合唱部15名に本校の8名、向陽台中学校の7名が千歳市中学校合唱部合同で、Nコンの課題曲Chessboardを合唱。会場からもあたたかな拍手をもらっていました。美しいホールで、緊張感の中披露した2曲、みんなで歌った声と心を合わせた合同合唱・・、美しく響くハーモニーと豊かな表現に、「みんなで響き合うって気持ちよさそうだなぁー」とこころが熱くなりました。管内のいろいろな学校が集まった中で、貴重な経験となりました。