6.21Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業12

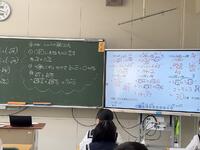

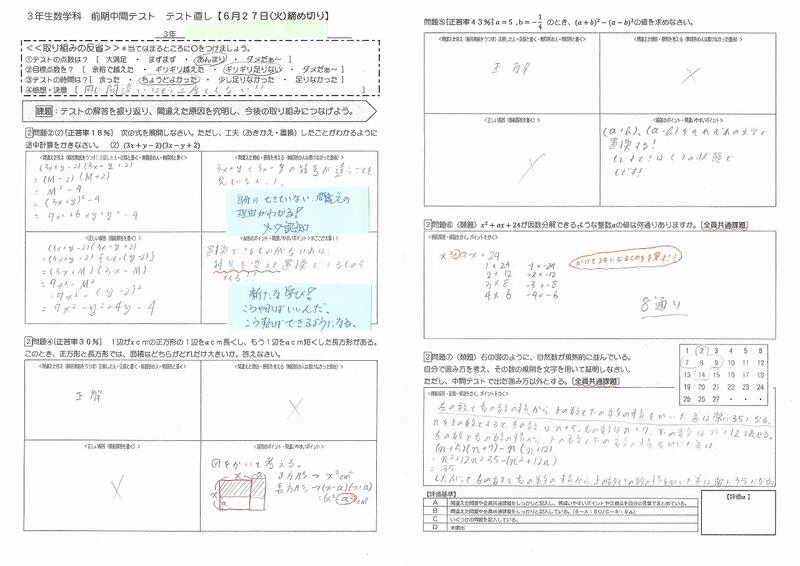

1、定期テスト後の「間違った問題を授業の中で克服!」(数学科)の取組

3年生数学の授業では、「教え合い学び合いから」みんなで学び合うこと、「テストの振り返りから改善へ」といったことに力を入れているようです。平方根の様々な問題をどうスムーズに解くことができるのか対話的に学び合ったり、前期中間テストの「テスト直し」の授業に感心します。「自分がどこができていて、どこがわかっていないのか(間違えている)がわかる」ことを心理学用語で『メタ認知』といいます。哲学の父ともいわれるソクラテスが、「無知の知」と表現しました。文字通り「無知であることを知っていること」が重要で、「自分がいかにわかっていないかを自覚せよ」という意味の言葉です。「自分は何もわかっていないことを自覚し、わかるようになる、できるようになることを積み重ねていく、メタ認知の重要性について」述べられた言葉でもあります。勉強において、出発点はまず、「何ができていて、どこがわかっていないのかを把握して改善すること」。ぜひ皆さんの勉強法にも活用してみてください。

2、2年生数学「文章問題を図や表で整理し、問われていることを読み解く!!」

2年生数学では、連立方程式の活用。「未知数2つに式2つ」⇒「xやYといった未知数は求められる」ので、『問題文を読み解き、与えられているヒントを図・表(式)で整理する』という授業でした。ちょっと長い文章題も、与えられている条件を『表や図で整理⇒式』という習慣をつけることで、「わかる・できる」につながります。2年生、大切な単元です。がんばれ!!

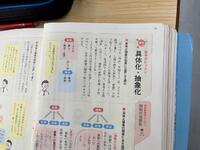

3、国語科「思考のレッスン」具体化・抽象化

『具体化 ⇔ 抽象化』のトレーニングが、思考力を飛躍的にアップさせると言われています。3年生国語の「思考のレッスン」の単元では、「説明的文章の文章構成」や「情報と情報の関係の読み解き方」、「論理的な思考」等の基礎を身につけるために、「具体化や抽象化」について、実際に文章を書いたり、人が書いた内容を共有したりしながら学んでいました。3年生の「読解力」と「書く力」は、着実に伸びてきています。こうしたベースとなる、基礎的なトレーニングが大切と感じる授業でした。

4、英語

2年生の英語科授業では、教育実習の先生の研究授業が行われました。目前に迫った2年生の宿泊学習の自主研修計画を「want to ~ need to ~ try to ~」等の習った表現を使って班ごとの「自主研修プレゼン」をつくり、伝えていきます。「〇〇〇に行きたいです。それは◇◇◇だからです・・・」グループの自主研計画を工夫しながらプレゼンしていました。国際都市に向かう千歳に育ち、語学力・コミュニケーション力は、未来へのみなさんの強みになります。実習の先生からも多くのことを学びましょう!!