学校のブログ

福祉体験学習 5年「高齢者疑似体験」

福祉体験学習 5年「高齢者疑似体験」

本校の5年生は高齢者に向けた福祉体験学習に取り組んでいます。

今回は「高齢者疑似体験」として、狭い視界、耳が遠くなった状態、膝が曲がりにくい状態、手足が重くて素早く動くことができない状態などを体験しました。

「膝が曲がらないことが辛い」と言う子や「音は聞こえるのに何を言っているかわからない」と言う子もいて、大切な体験をすることができたことがわかりました。

体育館で体験した後、疑似体験グッズを外した瞬間に「脚が軽い!」と急に動き出した姿が印象的でした。

1年生生活科「北風とあそぼう!」

1年生生活科「北風とあそぼう!」

今日は雪降りです。

元気な子供たちは雪になんて負けていません。

1年生は生活科でつくったビニル袋の凧をもって外で活動です。

走ると風を受けてよく舞い上がります。

時々雪が袋の中に入ったり、風でびゅーんと上がったり、とっても楽しい活動でした。

サケがふ化しました!

サケがふ化しました!

3年生の子供たちが採卵して、育ててきたサケの卵。

水槽の水の積算温度が480℃くらいになるとふ化すると言われています。

今日は470.1℃でした。

見ると1匹だけふ化していました。

子供たちはまだ気づいていません。

明日、最初に「生まれた!」と叫ぶのは誰でしょう?

こちらも楽しみです。

福祉体験学習4年「点字体験」

福祉体験学習4年「点字体験」

今日は4年生の福祉体験学習でした。

点字の仕組みについてお話を聞き、一覧表を見ながら読むところまで練習しました。

実際の点字を指でさわって読もうとすると、その大変さも実感できました。

後半は今度は自分で「点字器」を使って五十音や自分の名前を打ってみました。

読むときに左から読んでいくので、打つときは右からつくっていかなければなりません。

子供たちはそんな小さなところから混乱しながらも、大切なコミュニケーションツールとして熱心に取り組めました。

6年生が「サケトバ」づくりをしました!

6年生が「サケトバ」づくりをしました!

「自然体験学習」として本校で行っているサケトバづくり。

サケとともにある千歳市の「ふるさと学習」の一環でもあり、「アイヌ文化学習」の一環でもあるこの活動は、子供たちにとってもとても大切な時間です。

「命あるものを食する」ことの尊さと、食に関わっている人たちがいるからこそ、私たちが口にできるということを体験をとおして学ぶことができます。

サケのふるさと千歳水族館の方のご指導のもと、子供たちは、干すために尾ひれのところをつながったままにしながら、三枚におろし、トバを食べやすい状態に切り目を入れていきます。その後塩漬けし、さらに水洗いして塩抜きしたら後は干すだけです。

気温ももっと冷え込んだ方がよいトバになるそうです。

完成まで約1ヶ月あまり、できあがりが楽しみです。

あさがお食堂~焼きそば~

あさがお食堂~焼きそば~

調理実習で焼きそばを作りました。

学習したことを生かして、野菜を包丁で切ったり、フライパンで麺と一緒に炒めたりしました。

途中、悪戦苦闘しながらも、美味しく作ることができました。

「給食ができるまで」を学習しました!

「給食ができるまで」を学習しました!

給食が、どこで、どのようにして作られるかを学習しました。

給食センターの方々が、たくさんの材料を大きな道具を使って作る大変さに気付き、

これからも給食を完食しようと考えることができた時間となりました。

図書館司書によるブックトーク

図書館司書によるブックトーク

本校に勤務する図書館司書によるブックトークが各学級で行われています。

今日はあさがお学級でした。

絵本の読み聞かせだけでなく、知的好奇心をくすぐるお話と本の紹介があり、とても興味深く聞くことができました。

牛乳をこぼしてしまったお話から牛の目の見え方の話になり、ほかの動物は?などと広がっていきます。

子供たちがさらに本が好きになってくれるといいですね。

立冬の今日も子供たちは元気です!

立冬の今日も子供たちは元気です!

朝の冷え込みが厳しくなりました。

それでも子供たちは中休みにグラウンドに出て元気に遊んでいます。

ドッジボールにサッカー、遊具もまだ使えます。

短パンの子もいて、少し心配になりますが、みんな元気に遊べているのがいいですね。

薬物乱用防止教室 6年生

薬物乱用防止教室 6年生

千歳中央ライオンズクラブの皆様のご協力により、「薬物乱用防止教室」を行いました。

会長さんのお話の後、講師の方の丁寧な説明やDVD視聴がありました。

犯罪であること、健康を害することだけでなく、家族や自分がかかわる人間関係、しまいには自らの人生に影響してしまうことを学びました。

タブレット活用の校内研修で授業改善

タブレット活用の校内研修で授業改善

頑張っているのは子供たちだけではありません。

一人一台端末が整備されたことにより、個別最適な学習と協働的な学習の充実を目指して、教職員による校内研修も行っています。

これまで各学級で取り組んできたことの情報共有のほかに、お試し期間として使わせてもらっている各社の協同学習ツールの活用方法についての研修を行いました。

各社から出ているツールの体験もできる機会があるので、どれが子供たちにとって効果的なものなのか、実践するにあたって問題点はないかなどの情報交換も行いました。

子供たちが応えてくれるからには、こちらも頑張らなければなりません。

リモート学級活動

リモート学級活動

市内でも感染が広がっています。

本校もとうとう学級閉鎖のクラスが出ました。

しかし、タブレットを持ち帰り、自宅でも学習できるように対応しています。

今日は、閉鎖中の子供たちの健康観察をかねて、リモートで学級活動を行いました。

時間帯によっては通信環境が悪く、うまくいきにくいところもありましたが、子供たちの元気な顔が見られました。

サケのさばき方体験

サケのさばき方体験

11月1日(火)は、千歳アイヌ協会の皆さんのご協力により「サケのさばき方体験」を行いました。例年、この後行う「サケトバづくり」の前に行っている体験学習の一つです。

アイヌの文化を学ぶとともに、自然を大切にしているアイヌの皆さんの思いを受け止め、本校の子供たちにも自然を大切にする思いをもてるような学びの場として大切にしてきています。

シーペ(本当の食事の意)として大切にされた「サケ」(「シカ」も同様)なので、3年分を倉庫に保管しているという話に驚かされました。旬の食材ではなく、「主食」だったということです。新しい発見がいっぱいです。

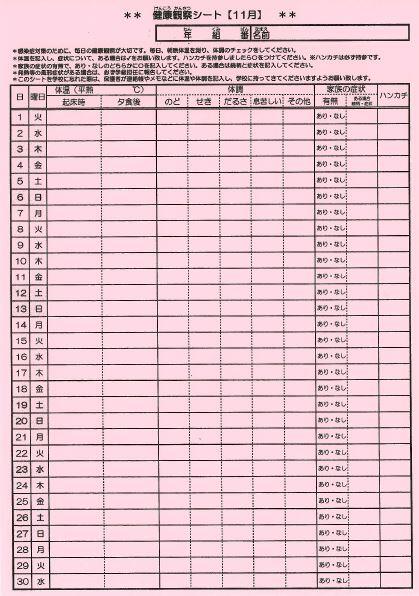

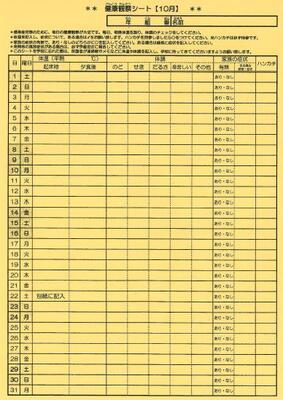

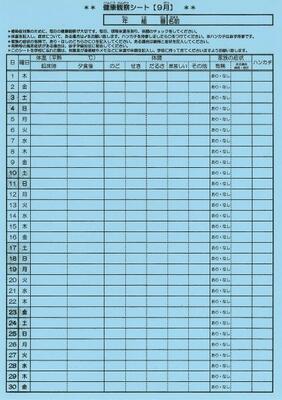

11月も健康観察シートへの記入をお願いします!

11月も健康観察シートへの記入をお願いします!

日頃から、子供たちの体調を整えてくださり、ありがとうございます。

今月も体温と体調の記入をお願いいたします。

万が一、ご家庭で見当たらない場合は下記をダウンロードしご利用ください。

タブレットで協同学習

タブレットで協同学習

夏に一人一台端末となり、本校でもタブレットを用いた試行実践を積み重ねています。

今回は、少人数指導で一クラスを三つに分けている算数の授業で、「平行四辺形のかき方」についてそれぞれで学習したことが、後半全員の考え方を共有できるという取組方に挑戦しました。

時間配分やそれぞれの達成基準などに課題が残りましたが、その場にいない子の考え方も見ることができるということから、活用の可能性を垣間見ることができました。

校舎外清掃、みんなが頑張りました!

校舎外清掃、みんなが頑張りました!

10月26日は低学年とあさがお学級、27日は高学年で校舎外清掃を行いました。

低学年はおもにグラウンドの落ち葉集めとゴミ拾いです。高学年は校章花壇周辺と学校の周りの道路脇の落ち葉を集めました。

あっという間に大きいビニル袋いっぱいになるほどでした。

誰一人サボることなく、みんな一生懸命に作業をしました。

また、集まった落ち葉の片付けも自主的に行う子供たちもいました。

「もっときれいにしたい!」と主張する子もいましたが、1時間の授業なのでここまでです。

PTA秋の環境整備作業 ご協力ありがとうございました

PTA秋の環境整備作業 ご協力ありがとうございました

10月26日(水)はPTA秋の環境整備作業を行いました。

平日の昼間ということでしたが、コミュニティ・スクール運営委員の方もご参加いただき、実施できました。

玄関前を飾ったプランターの片付け、教材園の雑草抜きなどを行っていただきました。

ちょうど低学年児童も校舎外清掃でしたが、保護者の方の一生懸命作業をされる姿がよい手本となっていたように見えました。

ご協力に感謝いたします。

ご協力、ありがとうございました!

ご協力、ありがとうございました!

検温や観覧マナー等のご協力に感謝申し上げます。

お陰様で、子供たちは、練習した成果を発揮することができました。

今後とも、学校教育へのご理解ご協力、よろしくお願いいたします。

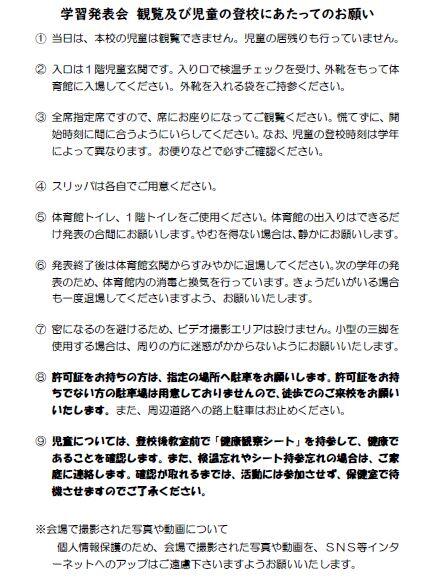

学習発表会 観覧及び児童の登校にあたってのお願い

学習発表会 観覧及び児童の登校にあたってのお願い

保護者の皆様、ご協力、よろしくお願いいたしします。

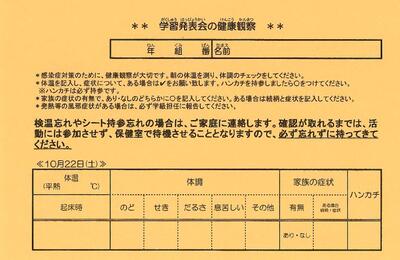

学習発表会用の健康観察シートです!

学習発表会用の健康観察シートです!

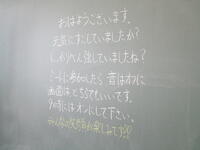

校長先生から激励の言葉がありました。

校長先生から激励の言葉がありました。

学習発表会の当日に向けて、校長先生から「届けること」と

「みんなが頑張っていること」を大切に望んでほしいとお話がありました。

この2つの言葉を心に留めて、本番で力を発揮してくれることを期待しています。

グラウンドの遊具が完成しました!

グラウンドの遊具が完成しました!

グラウンドの遊具が新しくなりました。

10月7日に校時が終わり、正式に今日から使えるようになりました。

子供たちも待ちに待った遊具です。

さすがにジャングルジムは密になってしまいました。

改めて密にならず、でも楽しく遊べるよう対策をとります。

体育の「鉄棒」の授業もこれから行うことになります。

朝、登校時の様子

朝、登校時の様子

めっきり朝が寒くなりました。

それでも、子供たちは玄関前にしっかり並んで解錠をまちます。

それでも、家から学校まで歩くことで「暑い!」と言っている子や半袖短パン姿のまま登校している子もいます。

とにかくみんな元気です。

上に着るものも用意して、気候の変化に対応してほしいのですが、よっと心配です。

まずは、風邪をひかないように声かけしています。

令和4年度後期始業式

令和4年度後期始業式

今日から後期が始まりました。

始業式は、1、2年生、3、4年生、5、6年生とあさがお学級の3回に分けて行いました。

校長講話に続き、児童代表へのインタビュー、児童会副会長の挨拶、教務主任からの全体指導が行われました。

令和4年度前期終業式

令和4年度前期終業式

感染症対策で児童の間の距離を確保するため、体育館で低・中・高学年の3回に分けて実施しました。

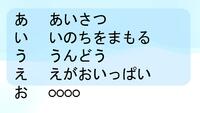

校長先生からは、「後期にがんばる『あいうえお』」の宿題が出されました。

「あ:あいさつ い:いのちをまもる う:うんどう え:えがおいっぱい」で、「お」は自分でで考えてみようということです。

「お掃除」「お手伝い」「思いやり」「お勉強」「思い切り」「落ち着き」など色々考えられます。

また児童会長のお話に続いて、1年生、3年生、5年生、あさがお学級の代表児童へのインタビューも行いました。

みな前期に頑張ったこと、後期に頑張りたいこと、クラスのみんなへのメッセージなどを堂々と述べることができました。

その後、転出・転入児童の紹介、生活部の先生からの生活目標の振り返りと後期の取組についてのお話がありました。

来週から後期が始まります。元気な子供たちの一層頑張る姿がとても楽しみです。

第1回Meet接続実験

第1回Meet接続実験

一人一台端末となったことで、長期休業や登校できな子が授業に参加することが可能になります。

今回は各家庭との接続状況を確認し、接続の仕方を実際に体験してみることで、課題を見付けて対応しようと接続実験を行いました。

学級ごとにGoogle Meetで接続し、ある学級は一人ずつマイクをONにして発表させたり、クイズを出して答えをチャットに書かせたり……と様々な取組をしました。

保護者の方がいない、習い事があるなどの関係で参加できなかった子もいましたが、これから何回かの取組をする中で確実にしていこうと思います。

タブレットを当たり前に活用して家庭学習したり、学校に来られなくても授業や教室の雰囲気を実感したりできるように、一人一人の子供を大切にした新しい可能性を探っていきます。

サケ採卵集会(3年生)~サケのふるさと千歳水族館にて

サケ採卵集会(3年生)~サケのふるさと千歳水族館にて

3年生がサケのふるさと千歳水族館にお邪魔して、館長さんからサケの採卵の仕方を教えてもらいました。

まずはサケという魚についての学習です。

以前は2年生の国語に「さけが大きくなるまで」という教材があったので、復習のようになったのですが、今の教科書には載っていないので、みんな初めての話になります。

採卵では,おなかを裂いたときにたくさんの卵が出てくるのを見て、子供たちは「おーっ!」と声をあげていました。

採精を行い、ゆっくりとまぜて受精完了です。

学校にもどって水槽で育てていきます。

元気な稚魚が生まれてくるといいですね。

学習発表会座席抽選会(1、2年)

学習発表会座席抽選会(1、2年)

学習発表会は学年別に観客を入れ替える形で感染対策を徹底します。

そこで、感覚を十分に取るために、事前に座席の抽選を行って、落ち着いて、安心して観覧できるようにしています。

今日は1、2年生の抽選会です。

「うわぁいい席だ!」、「こんな後ろで見えるのかな……?」など思い思いの言葉が出ていました。

本番が楽しみですね。

【感謝】ミシンボランティア(PTA活動)

【感謝】ミシンボランティア(PTA活動)

6年生の家庭科、エプロン作りです。

ミシンを使うため、PTAの皆さんがボランティアとして協力してくださっています。

多くの子が同時に助言をもらえるので、より適切なタイミングで製作に取り組めます。

担任一人で指導していた頃を思い出すと、当時の子供たちに申し訳なくなります。

今は,教材のおまけとして「動画」も見られるようになっています。

一人一人個別にタブレットを使って縫い方を確認したり、友達と相談して確認したりする学び合いの姿もあります。

上手く完成したら、嬉しくそして自信満々でこのエプロンを使いたくなるのでしょうね。

今月も感染対策のご協力を!

今月も感染対策のご協力を!

3年生の社会見学

3年生の社会見学

前日に結団式も行い、意識も高くもって臨んだ社会見学でした。

子供たちもしっかり学ぼうと頑張っていました。

千歳さけますの森「さけます情報館」と支笏湖「ビジターセンター」を訪問し、千歳市の自然や歴史について学ぶことができました。

真剣に話を聞く子供たち、メモもいっぱいとることができました。

太鼓の指導【千舞泉美太鼓】

太鼓の指導【千舞泉美太鼓】

5年生は千歳市内の「千舞泉美太鼓」の皆さんのご協力で太鼓の演奏に取り組んでいます。

5年生の音楽では、「楽器の特徴を生かして旋律楽器及び打楽器を演奏すること」 という表現の内容があり、また鑑賞でも「和楽器の音楽を含めた我が国の音楽や諸外国の音楽など文化とのかかわりを感じ取りやすい音楽,人々に長く親しまれている音楽など,いろいろな種類の楽曲」として扱うことになっています。

千舞泉美太鼓の皆さんの熱心なご指導により、子供たちもみるみる上達してきています。

学習発表会でこの演奏が聴けるかもしれません。

とても楽しみです。千舞泉美太鼓のみなさんありがとうございます。

4年生の社会見学

4年生の社会見学

4年生は北海道博物館と開拓の村で学習しました。

この夏一人一台整備されたタブレットも一部活用し、見学後のまとめも想定した研修となりました。

子供たちも熱心に調べ、しっかりメモもとれたようです。

どのようにまとめられるのか楽しみです。

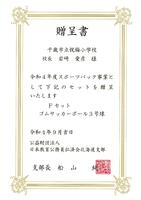

スポーツパック贈呈式

スポーツパック贈呈式

公益財団法人「日本教育公務員弘済会北海道支部」様より、令和4年度スポーツパック事業としてサッカーボールをいただきました。

体力向上事業に活用していきます。

今回の贈呈式は、児童会会長が代表して受け取りました。

祝梅小学校圏避難所運営準備委員会 避難所開設訓練実施!

祝梅小学校圏避難所運営準備委員会 避難所開設訓練実施!

9月11日には祝梅小学校を避難所とする、梅ヶ丘1丁目町内会、弥生町内会、旭ヶ丘町内会の方々で準備委員会を組織しています。

これまでも避難所運営マニュアル作成に合わせて何度も協議してきました。

今回は実際に避難所に集まり、開設にあたりどのようなことをしなければならないのかを皆で検討しました。

市の防災・危機対策の方にもご教授いただきました。

実際に避難してくる人たちのことを考え、また自分たちで動くときの不自由な面、問題点を見付けることができました。

これからさらに、マニュアルの修正を進め、具体的な動きも避難者で確認できるようにするそうです。

デジタル教科書で「プログラミング学習」

デジタル教科書で「プログラミング学習」

算数の少人数指導の場面ではプログラミング学習に取り組みました。

「公倍数をつかってプログラミングしてみよう」という課題でした。

ミッションを達成すると、褒められるのでやっぱりうれしいものです。

子供たちは「簡単すぎる!」と言いながら夢中になっていました。

タブレット活用が進んでいます!

タブレット活用が進んでいます!

この夏休みの間に、一人一台タブレットが導入されました。

本校では、それまでも40台のタブレットを全校で交代で使用してきましたが、いよいよいつでも使える状態になりました。

早速どの学年でも、時間ができれば使ってみる、使えそうな場面になればまず使ってみるということで取り組んでいます。

まずは慣れること、そしてどんな困り感があるのかを集めて、本校として効果的な活用の仕方を検討していきます。

6年生が「キーボー島」を使っていました。

ブラインドタッチになれていくアプリです。

「16級になった!」と喜んでいる子もいましたが、すでに1級まで進んだ子もいるようです。

隙間時間を有効に活用しています。

9月も健康観察シートの記入を!

9月も健康観察シートの記入を!

2年生とあさがお学級で交流をしました!

2年生とあさがお学級で交流をしました!

4つのグループに分かれ、春・夏・秋・冬のテーマでガラスアートをしました。

各グループ、自己紹介をした後、どんな植物や生き物、食べ物があるか発表して

みんなで力を合わせ、完成させました。

今回の学習をきっかけに、休み時間に遊ぶ機会ができたらと思っています。

1年生社会見学「円山動物園」に行ってきました!

1年生社会見学「円山動物園」に行ってきました!

今日は1年生の社会見学で円山動物園まで行ってきました。

事前にグループごとに回る順番を考え、協力し合って動物たちを観察して回りました。

子供たちは見て思ったこと、気づいたこと、お話を聞くことができたことなどをしおりに書き込んでいました。

ただ楽しかったというだけでなく、時間を守ること、友達に優しくすることなど、様々な面での学びもありました。

疲れがかなり脚にきていたようです。

1年生頑張りました!

2年生福祉体験学習「手話体験」

2年生福祉体験学習「手話体験」

今日は、2年生が講師の方を招いて手話体験学習を行いました。

手話の仕方を教わるというよりは、耳が「聞こえない方にどのように伝えるか」という一人一人の表現とコミュニケーションについて学ぶ場面が多く、子供たちは特に楽しく学ぶことができました。

耳の不自由な方は、目覚まし時計の音は聞こえないので、扇風機をタイマーで動かして、風を感じて起きるというお話も聞けました。

動物の手話伝言ゲームも相手の手話をしっかり見て覚えなければなりません。

そのため、手話で何を伝えようとしているのかを楽しく理解する訓練にもなりました。

案外伝わるものです。

指文字で自己紹介もできました。

「カンペキだ!」と自信満々にアピールする子供たち、この積極性はこれからが楽しみです。

PTA研修委員会 パステルさん読み聞かせ・クローバーさん図書の森飾り付け

PTA研修委員会 パステルさん読み聞かせ・クローバーさん図書の森飾り付け

今日は朝からPTA研修委員会の皆さんの活動がありました。

今回はパステルの皆さんに5年生で読み聞かせをしていただきました。

「としょかんライオン」でした。

皆真剣に聞きいっていました。

またクローバーの皆さんも活動日ということで、学校図書館「図書の森」の飾り付け作業を行っていただきました。

子供たちが集まるこの場がさらに楽しい雰囲気になってきました。

さらに本が好きな子供たちが増えていきそうです。

夏休み作品展!

夏休み作品展!

夏休みが終わり、各階のホールや廊下には子供たちの作品があふれています。

どれも力作ぞろいです。

保護者の皆様もいつも以上によいかかわりができたことと思います。

頑張ったことを一生懸命自慢する子供たち、その思いが伝わるでしょうか。

「アート」なせかい!

「アート」なせかい!

登校時、玄関の解錠まで、子供たちは階段下に整列して待っています。

今日は、昨日の雨のための小さな水たまりがありました。

たまたまそこに並んだ子供たちが、アスファルトに靴の跡がついているのに気づきました。

「なんかおもしろそう!」と、

水たまりの水を靴につけて、足跡をつけていきます。

かかとだけであるいたり、アスファルトを踏んでいる時間を長くしたりと工夫が始まりました。

できた模様も面白く、ちょっとしたアート体験になりました。

図工の「造形遊び」みたいな楽しい時間でした。

心臓検診でした

心臓検診でした

1年生の心臓検診が行われました。

理科室の机の上にねて、心電図をとります。

廊下で待つ子、中で服を脱ぐ子、検査をする子それぞれにドキドキの様子です。

張り切っています!

張り切っています!

2年生の体育の時間です。

活動の後、次の活動の説明をする時です。

ちょっとざわついて話聞けていない様子があったので、担任の先生が「座り方!」の一言。

一瞬にして、先生の方を見て体育座り!

切り替えの速さ、2年生も張り切っています。成長しました。

|

3年生の国語の時間です。

夏休みに借りた図書を返却にいくために教室前に整列しています。

少しざわざわしてなかなかきれいにならべません。

そこで担任の先生が、「残念。おしゃべりがありますね。静かに並ぶ約束なのでやり直しましょう。」

と一度教室へ。

改めて頑張って並ぼうと励まし、再チャレンジ!

今度は誰も口を開くことなく、先生の指示がなくても前へならえをして素早く並ぶことができました。

頑張る気持ち、大切ですね。いいぞ3年生!

|

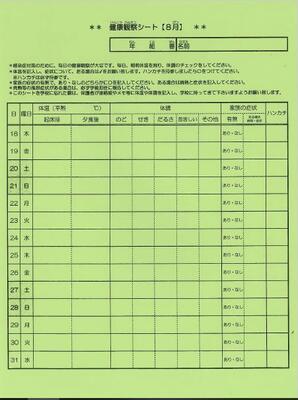

8月も観察シートへの記入をお願いします!

8月も観察シートへの記入をお願いします!

夏休みが終わり、今日から学校がスタートしました。

今月も体調の管理、観察シートへの記入をよろしくお願いします。

さっそくみんなで遊んでいます!

さっそくみんなで遊んでいます!

写真は中休みのグラウンドの様子です。

クラスのみんなが集まったことで、早速外へ出て遊んでいます。

先生もいっしょに走り回っています。

これが安心感につながるのです。

子供たちの笑顔と元気な声が響いてきます。

夏休みが明けました!

夏休みが明けました!

夏休みが明け、学校が再開しました。

子供たちは作品などの入った荷物を重そうに持ちながら登校してきました。

やはりスタートはみんな張り切っています。

一人ずつ前に出て自由研究や作品の発表会をした学級、教室内を回って作品を見合って互いに交流した学級、一人一台になったタブレットを使って自由研究の紹介に取り組んだ学級、夏休みの思い出を語り合っている学級などもありました。

スタートなので学級の目標を見直し、どんな学級にしていくのかを改めて話し合っている学級もありました。

それぞれの学級でよいスタートが切れました。

これからは、前期のまとめの時期ですので、みんな落ち着いて取り組んでいってほしいです。

ちまたでは新型コロナウイルス感染がなかなかおさまりません。

子供たちはもとより、保護者の皆様、地域の皆様もご自愛ください。

夏休み「チャレンジ教室」2日目

夏休み「チャレンジ教室」2日目

チャレンジ教室も2日目を迎えました。

公立千歳科学技術大学の学生さんのお手伝いもいただき、子供たちの自主学習の支援をしました。

静かに手を挙げて質問する子もいれば、黙々と問題に取り組んでいる子もいました。

この後の夏休みも有意義に過ごしてほしいです。