学校のブログ

5・6年合同練習

今週から運動会特別時間割が始まり、低・中・高ブロックでそれぞれ表現種目や団体種目などの合同練習を行っています。昨日は5・6年が合同で開会式の練習をしていました。

ブロックの先生の話をしっかりと聞いて、素早く移動していました。

運動会当日は、開会式で紅白それぞれの代表児童からの決意表明がありますので、ぜひご覧ください!

千歳っ子見守り隊総会

1・2時間目に、いつも登校の時に子どもたちを温かく見守ってくださっている「千歳っ子見守り隊」の方々が来校され、見守り隊総会を開催しました。

いつも子どもたちに「おはよう」と声をかけ、危ない交差点や信号の近くで子どもたちが安全に渡れるように見守っていただいているおかげで、子どもたちは安心して登校することができます。本当にありがとうございます!

運動会実行委員会

今日から、運動会の特別時間割が始まりました。各学年、本格的になった運動会の練習に頑張って取り組んでいます。

4・5・6年生は、運動会実行委員会も始まりました。それぞれの係でめあてを決めたり、どんな活動なのかを昨年度の動画を見ながら確認したりしていました。

先生が進めなくても6年生が中心となって子どもたちだけで進めている姿が多く見られ、さすが高学年でした。

5年生調理実習「ゆで野菜サラダ」

5年生が、家庭科の調理実習で「ゆで野菜サラダ」を作っていました。なべでお湯をわかし、ちょうど良い固さにゆでたキャベツと、ハムを和えてサラダにしていました。

味付けをしなくても、キャベツの甘みとハムの塩気でおいしいサラダができました。

食べ終わった班から調理器具をきれいに洗い、調理台をぴかぴかにして後片付けをしていました。

ひまわり学級 校外学習

ひまわり学級で、畑に植える枝豆や人参、大根などの種や苗を買いにホーマック千歳北店へ行ってきました。往復4kmほどの距離を、元気に歩きました。

店内で種を見つけて、大喜び。これから種まきをします。おいしい野菜が育ちますように。

なんちゅうソーラン1・2年

6月7日の運動会に向けて、1・2年生がなんちゅうソーランの練習をしていました。体育館でお手本の動画を見ながら、元気にかわいらしく踊っていました。

学年の先生からアドバイスをもらい、今よりもっと上手くなるために、みんなで頑張っていました。

参観日4・6年

5時間目に、4・6年生の参観授業がありました。4年生は図工「からだでかんしょう」、6年生は算数「分数をかける計算を考えよう」の学習を行いました。

保護者の方が見ていてくれてにこにこ嬉しそうな子や、ちょっと緊張気味な子など、子どもたちの様子は様々でしたが、みんなしっかりと学習に向き合っていました。

6時間目の時間帯は学級懇談として、担任から参観授業や学級の様子についてなどの説明がありました。6年生では修学旅行についての説明もありました。

明日の21日(水)は1・3年と支援学級、22日(木)は2・5年の参観日・学級懇談となっています。お忙しい中とは思いますが、ぜひ足をお運びいただき、子どもたちの頑張る姿をご覧ください!

遠足楽しかったです♪

16日に、全校で遠足に行ってきました。当日は良い天気で、各学年それぞれの行き先に元気に歩いて行きました。

今年は、3・5年生の様子について紹介します。

○3年生

3年生は、遺跡公園に行ってきました。天気にも恵まれ、友だちとおしゃべりしながら元気に目的地を目指しました。到着後は、学年で「増えおに」をしたり、学級遊びをしたり、おいしいお弁当を食べたりと、楽しい一日になりました。

○5年生

5年生は、指宿公園までの約4.4kmの道のりを片道1時間半かけて頑張って歩きました。クラス遊びでたくさん体を動かした後は、作ってもらったおいしいお弁当を嬉しそうな笑顔で食べていました。充実した1日になりました。

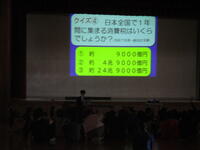

租税教室

6年生が、社会の学習で租税教室を行いました。札幌南税務署の職員の方に来ていただき、クイズを交えながら税金がどんなことに使われているかを教えていただきました。

小学校1年間で、1人あたり約110万円の税金がかかっていること、税金があるからこそ、市の安全・安心が守られていることなどを知り、驚いた声があがっていました。

最後に児童会会長から感想とお礼の言葉をお伝えして、みんなで挨拶をしました。

子どもたちだけでなく、大人にとっても改めて税金の大切さがわかる、貴重な機会となりました。

PTA役員会・合同常置委員会

昨日の18時からPTA役員会、18時半からPTA合同常置委員会がありました。合同常置委員会では、放送による全体会を聞いた後、それぞれの委員会ごとに活動内容について相談しました。

担当の教員が進行する中、委員の皆様から協力的な質問や意見をたくさんいただくことができ、とてもありがたかったです。時折笑い声も聞こえてきて、和やかで楽しい雰囲気の合同常置委員会でした。委員の皆様、お忙しい中大変ありがとうございました。

6月の運動会では早速広報委員会の皆様にご協力いただくなど、これから本格的にPTA活動が始まります。昨年は委員の皆様だけでなく、たくさんのボランティアの皆様にもご協力いただき、本当にありがとうございました。

今年度も、北陽小学校PTA活動へのご理解・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。