学校のブログ

【ブログ】進んで学ぶ

「聞き方」

4年生の1・2組が,理科の学習で「体のつくりと運動」を学びました。

担任の話を聞きながら,体の動きと骨や関節の関係について考えます。

子供たちの話を聞く態度,大変見事です。

本校では「ペタ」「グッ」「ピン」の言葉で,立腰の姿勢を指導しています。

話を正しく聞けることは,学ぶための基礎的な力です。

これまでの指導で,子供たちもしっかりと意識できるようになってきています。

進んで学習に取り組む児童の育成を目指すために,重点的に指導してまいります。

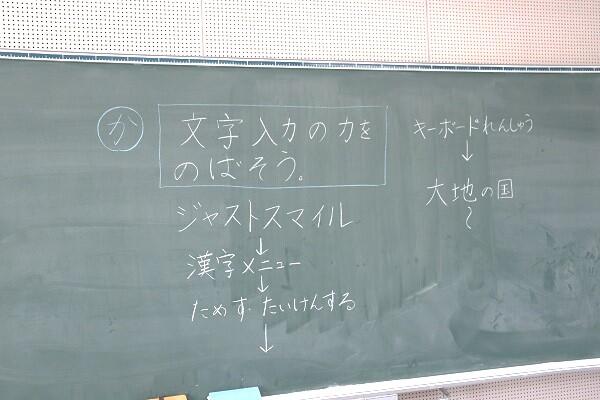

「集中力」

3組は,総合的な学習の時間で文字入力の技能を学んでいました。

昨年度から取り組んできた,「ローマ字」での入力の仕方を身に付けます。

静けさの中の,見事な集中力。

これらの学習規律の定着は,確かな学びに欠かせません。

当たり前となった「朝読書」でも,すべての学年が静寂に包まれています。

これからも落ち着いた学習環境の中で,子供たちの資質・能力を育んでまいります。

明日は,今年度初めての参観日となります。

感染対策のため,限定した公開となりますが,ぜひお子さんの良いところ見ていただければと思います。

【ブログ】始まる

「理科専科」

本校では,「小中一貫教育」として,青葉中学校区の3校による取り組みを進めています。

その一つとして,昨年度から青葉中学校教諭による理科専科授業を行っています。

今年度は,5年生を対象に行うことといたしました。

先日,その第1回目の授業が行われました。

まずは,担当の佐々木教諭から「理科専科」の学習について説明します。

「小学校と中学校では,学習の進め方が違うのは知っていますか?」

との問いに,

多くの児童が

「知っています!違う先生が教えてくれます!」と反応します。

この理科専科のとりくみでは,中学校への進学を円滑に行うこともねらいとしています。

(中学校から小笠原校長も視察に来られました。)

教える教員が変わっても,意欲的に学ぶことができるようにすることが大切です。

5年生から,すでに先の進学先を踏まえた学習活動が始まっています。

「発育測定・視力検査」

自分の体の様子を知る学習も始まりました。

今年度は,当初から感染対策を踏まえた測定・検査として計画し,実施しています。

一人一人の間隔をあけて並べるように,マーカーを設置します。

待っている児童も,できる限りの間をあけて座ります。

子供たちも,これまでの1年間でしっかりと感染予防の意識が育っています。

待っている姿勢もすばらしいです。

測定をするたびに,これまでの自分と比べて,成長した実感を味わっていました。

これからの1年間の生活を始めるにあたって,今の自分を確かめることができました。

外での学習活動も始まっています。

今年度の教育活動,確かなスタートを切っています。

【ブログ】豊かな心

「朝読書」

本校では,今年度より登校後の日課を見直し,10分間の読書時間を設定しました。

朝読書の時間として,毎週,月・水・金曜日に全校一斉に読書に取り組みます。

本日は,その第1回目でした。

6年生,見事な集中力です。

2年生,姿勢が整っています。

3年生,今年度から再開した学級文庫も活用します。

どの学年でも,落ち着いた雰囲気の中,読書の楽しさを味わっていました。

本校では,様々な読書活動を通して,豊かな心の育成をねらいとしています。

(写真は1年生の読み聞かせの様子です。)

今後は,御家庭での読書「家読(うちどく)」の取り組みも進めてまいります。

ぜひ、お家での声掛けもお願いいたします。

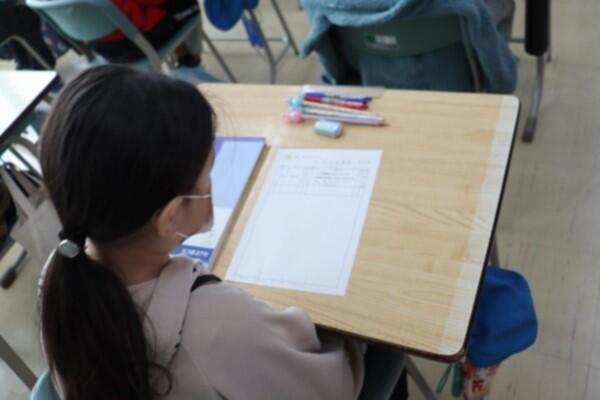

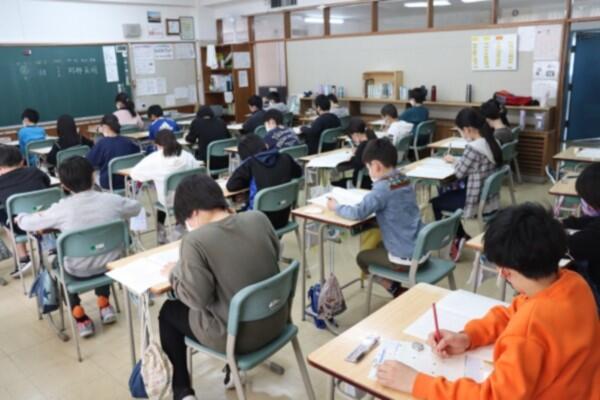

本日は,2~6年生のNRT学力検査も行いました。

国語や算数など,昨年度の学習内容の定着状況を確かめ,今後の指導に反映します。

明日からの2日間のお休み,しっかり体調を整えて,また来週元気に登校するのを待っています。

【ブログ】入学の喜び

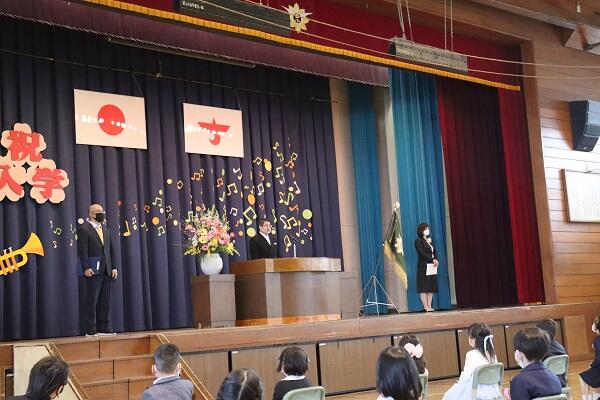

「入学式」

4月7日,日の出小学校に新1年生が入学してきました。

保護者の方と一緒に,真新しいランドセルを背負い,登校してきます。

式の参列者は,感染予防の通知に基づき,新入生児童と保護者2名,教職員に限定して行いました。

受付では,自分で名前を言います。

どの子もしっかりと伝えています。

その後,保護者の方に胸花をつけていただいた後,いよいよ式に臨みます。

式では,6年生児童による校歌の動画放送や,

学校長のあいさつや各担任の紹介,

児童代表挨拶の他,

2年生からのメッセージビデオを流しました。

各担任から一人ずつ入学児童の名前の読み上げも行いました。

はっきりとした声で,返事をする1年生。

日の出小学校の1年生としての心構えを感じます。

本日から,さっそく1年生の学習が始まりました。

入学の喜びを感じながら,一つ一つの学習活動に取り組んでいました。

本校では,スタートカリキュラムに基づいて1年生の教育活動を行っています。

希望や意欲をもって学習に取り組めるように,丁寧な指導を進めてまいります。

【ブログ】決意も新たに

「始業式(着任式)」

令和3年度の教育活動がスタートしました。

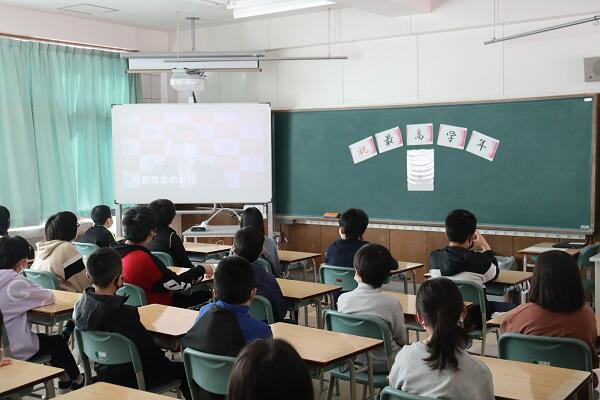

まずは始業式で,今年度の新しい生活に向けての見通しをもちます。

式の実施は,感染対策のため,今年度も動画放送で行いました。

新しく赴任した教頭の紹介に続き,学校長のあいさつ。

どの学年も,落ち着いた態度で式に参加しています。

その後,学校長から各担任の発表を行いました。

ドキドキ,わくわくしながら画面を見つめます。

発表のたびに

「この先生知ってる!」

「初めて見る先生だ!」

「かっこいい!」などの歓声が上がっていました。

期待をもって新しい担任を確かめていました。

4年生では,画面の担任に頭を下げて礼をする姿が。

また,2年生の廊下には,きちんと並べられた外靴が。

教員が指示しなくても見せた子供たちの儀式における自主的な態度。

それぞれの学年で,決意を新たにして新学期を迎える心ができていました。

また,児童代表からは

「日の出小学校は挨拶が素晴らしい学校です。」との紹介がありました。

明日からの学校生活も,元気な挨拶から始められるように,温かい雰囲気づくりに努めてまいります。

本日は,入学式も行われました。

その様子については,明日お伝えしますね。

【ブログ】動機付け

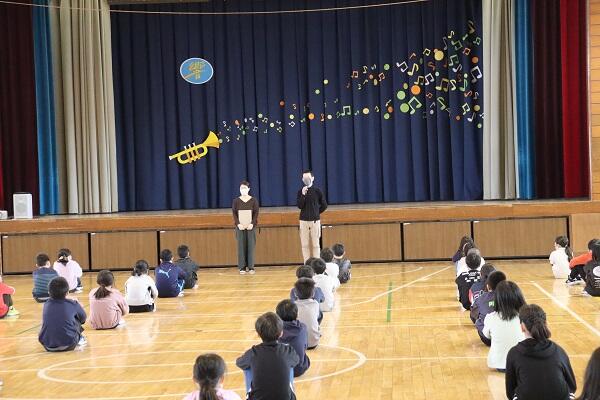

「修了式」

本日で,1年生から5年生の教育課程が修了いたしました。

学校生活の区切りとして,修了式を行いました。

感染症対策の為,学年ごとに実施します。

学校長と学年の子供たちが,一斉に対面して教育活動を行うのは,今年度初めてです。

学校長からは,

「初めての学校生活,よく頑張りましたね。」

「姿勢がとても素晴らしいですね」

「ノートの字がとても丁寧ですね」

などの各学年への称賛の言葉がありました。

また,各学年の担任からは,

「春休み,次の学年の準備をしっかりしましょう!」

「交通ルールを守って,安全に遊びましょう。」

等の,今後の生活に向けての講話がありました。

どの学年も,相手の目をしっかりと見ながら話を聞いています。

素晴らしい成長です。

「○○年生になりたい人!」

全員がしっかりと手を挙げていました。

式を通して,次の学年に向けての「希望」や「意欲」の動機づけを図ることができました。

また,本日子供たちに「通知表」を配付しました。

担任が一人ずつ通知表に記載できなかったことも含めて,頑張ったことを伝えながら渡しました。

子供たちの今後の意欲向上のためにも,御家庭でもたくさんの良さを認めていただければありがたいです。

本日で離任する職員の紹介も行いました。

卒業生も再登校し,全校へ離任式の動画を放送しました。

これまで関わった教職員からのお別れの言葉を,真剣に聞く子供たち。

様々な願いを受け止めながら,次の学年への思いを高めていました。

保護者・地域・関係者の皆様,今年度の本校への教育活動への御協力,あらためて感謝申し上げます。

次年度も,変わらぬ御支援を賜りますようお願い申し上げます。

【ブログ】整える

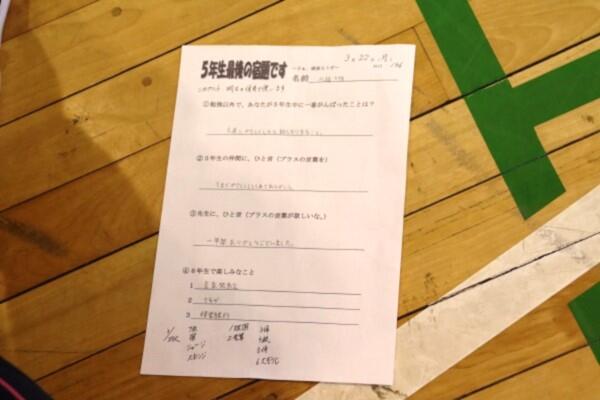

「最高学年として」

5年生が学級活動の時間を使って,6年生に向けての決意を発表しました。

それぞれワークシートを使って1年を振り返ったり,同級生へのメッセージを考えたりしました。

5年生で頑張ったことは,友達関係です!

他にも,「中止や制限がある中,あきらめずに頑張ったのがかっこよかった!」や

「友達にやさしくしたり話したりすることをがんばりました!」

などの言葉が聞かれました。

それぞれの思いをしっかりと伝えた後,気持ちをボールに込めて打ち上げます。

互いの素直な気持ちに加えて,楽しさや嬉しさを分かち合います。

この1年間,「最高学年を目指して」という目標を共有してきた5年生。

個人として,学年としてその準備がしっかりと整っています。

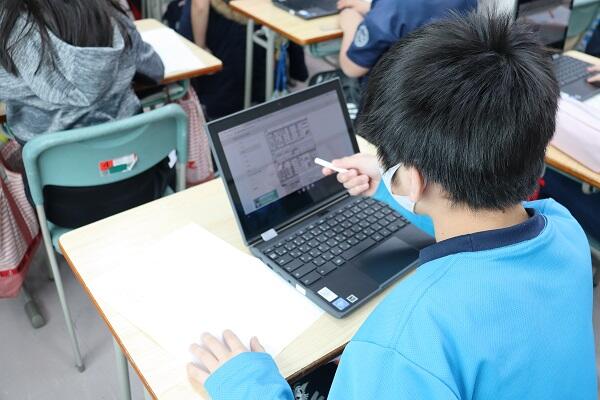

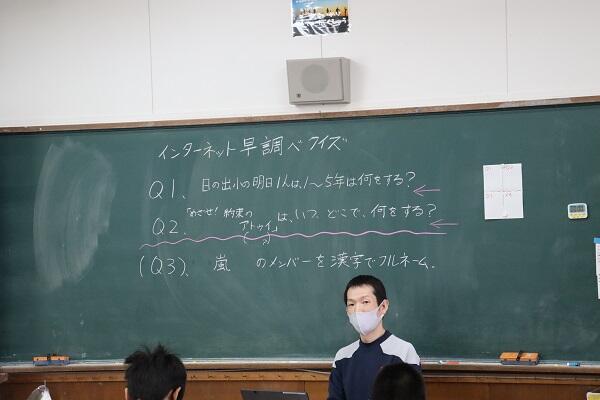

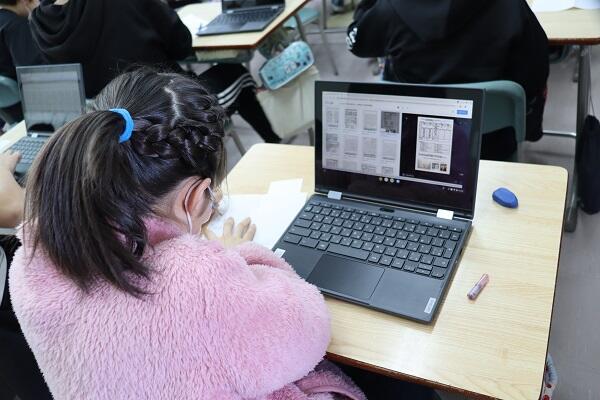

「ICT環境」

校内でのICTの活用も,さらに整備されてきました。

4年生でもタブレットの利用を始めています。

今回は,ネット検索の技能を高めます。

ログインは全ての児童が正しくできます。

その後,担任から出された課題に基づいて,ネット検索を行います。

キーワードによる検索だけでなく,画像検索などのスキルも高めます。

困ったときには,すぐにICTサポータが支援します。

学校として,まずは高学年でタブレットの活用が進むように取り組んできました。

次年度は,全ての学年で活用できるように,環境の整備をすすめてまいります。

過日は,そんな本校の活用状況を市の教育委員会の方が視察に来られました。

卒業式の練習で,タブレットを活用して指導を共有している様子を見ていただきました。

様々な活用方法について今後も研修を深めて,効率的な指導に役立ててまいります。

【ブログ】将来の生き方

「2年生がんばったねの会」

2年生が,学級活動で集会活動の学習を行いました。

集会の名前は,ずばり「2年生がんばったねの会」。

この1年間で,自分が「できるようになったこと」を発表します。

縄跳びや

九九の暗唱,算数の計算

国語の教科書の朗読

生活科で学んだ動物のクイズ

歌や鍵盤ハーモニカの演奏の他,

簡単な朗読劇を披露します。

学級活動の学習では,児童が自己の成長を把握し,将来の生き方を考える活動が求められています。

子供たちは,しっかりと自分の成長に自信をもって,発表の練習を行っていました。

意欲的な姿,その目は次の学年のことをしっかりと見つめています。

担任がいなくても,自主的に活動をすすめられるようになっていることも,2年生の大きな成長です。

それぞれの成長を確かめられる,素敵な会になることでしょう。

明日,行う予定です。

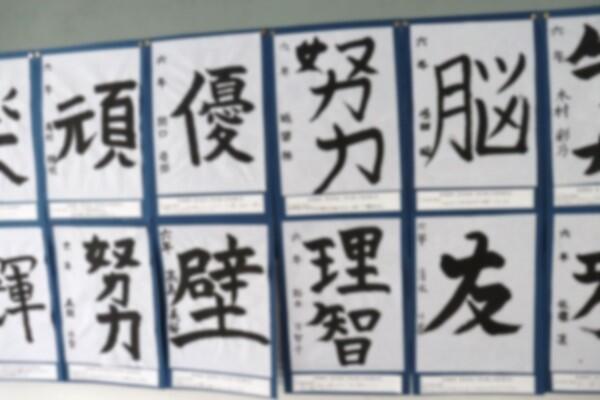

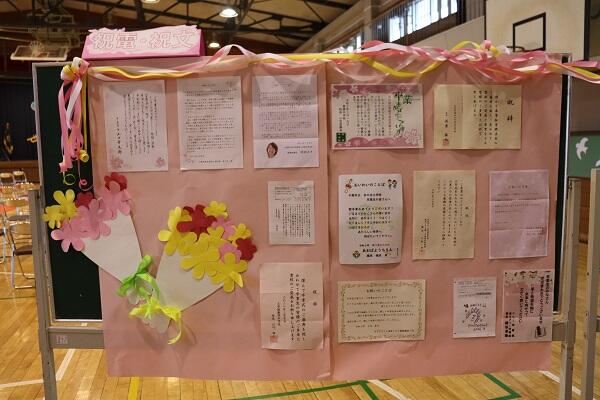

【ブログ】希望を胸に

1組卒業式

2組卒業式

3組卒業式

83名の日の出っ子が,保護者・教職員に見守られながら,新たな生活へと旅立ちました。

保護者の皆様,お子様の御卒業,心からお祝い申し上げます。

【ブログ】2 / 1231

1231日間の小学校生活が,明日修了します。

いよいよです。