学校行事

6.22Thu.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業13

教育実習の先生の社会科研究授業が行われました。「自分のまちで安全に暮らすために身を守る策を考えよう!」という課題に、2年5組の生徒達は意欲的にチャレンジしていました。授業では、地形図を学んできた学習等から噴火、水害等自然災害やハザードマックについても学習。地域の避難所や一時避難場所等について確認。地図・交通事故発生状況の地図等、資料を読み取り活用しながら、自分の生活経験と合わせ、地域の交通事故危険個所や「どんなところが、何で危ないのか」について、グループで話し合っていました。

「千歳に入ってくる車両と基地関係方向への出勤、徒歩での登校・出勤の人と交通量も多く混雑する交差点なので注意が必要・・」「信号がない交差点、見通しがきかない・・・危険な個所を把握した上で生活する必要がある」「ここは、住宅地なので車が油断している・・」「坂から下ってくる道なので・・」等々、ふるさと千歳で安全に暮らすために何ができるのか、様々な資料を活用し、地域を知り、危機の予測を立てながら授業に臨む姿が立派な授業でした。

6.21Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業12

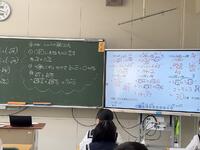

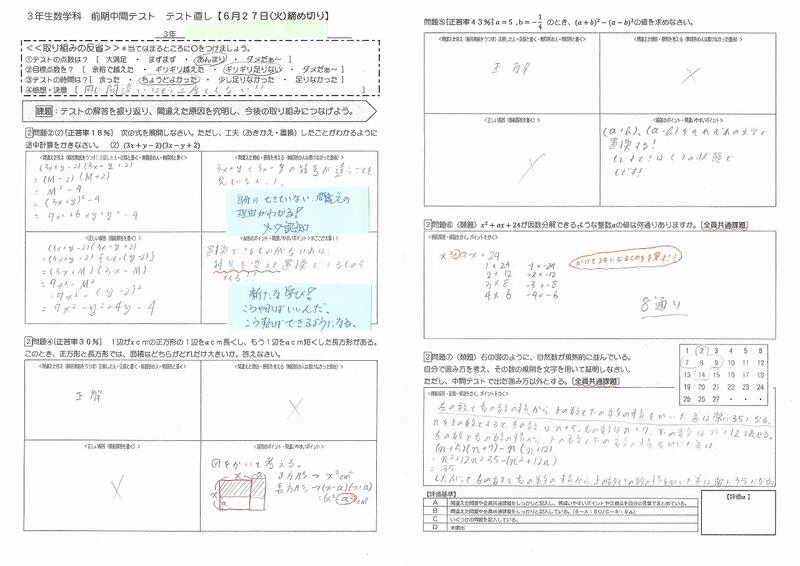

1、定期テスト後の「間違った問題を授業の中で克服!」(数学科)の取組

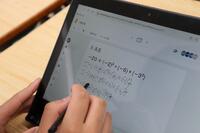

3年生数学の授業では、「教え合い学び合いから」みんなで学び合うこと、「テストの振り返りから改善へ」といったことに力を入れているようです。平方根の様々な問題をどうスムーズに解くことができるのか対話的に学び合ったり、前期中間テストの「テスト直し」の授業に感心します。「自分がどこができていて、どこがわかっていないのか(間違えている)がわかる」ことを心理学用語で『メタ認知』といいます。哲学の父ともいわれるソクラテスが、「無知の知」と表現しました。文字通り「無知であることを知っていること」が重要で、「自分がいかにわかっていないかを自覚せよ」という意味の言葉です。「自分は何もわかっていないことを自覚し、わかるようになる、できるようになることを積み重ねていく、メタ認知の重要性について」述べられた言葉でもあります。勉強において、出発点はまず、「何ができていて、どこがわかっていないのかを把握して改善すること」。ぜひ皆さんの勉強法にも活用してみてください。

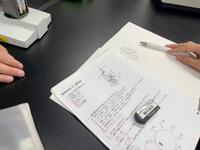

2、2年生数学「文章問題を図や表で整理し、問われていることを読み解く!!」

2年生数学では、連立方程式の活用。「未知数2つに式2つ」⇒「xやYといった未知数は求められる」ので、『問題文を読み解き、与えられているヒントを図・表(式)で整理する』という授業でした。ちょっと長い文章題も、与えられている条件を『表や図で整理⇒式』という習慣をつけることで、「わかる・できる」につながります。2年生、大切な単元です。がんばれ!!

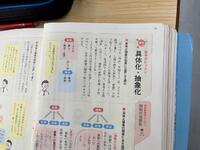

3、国語科「思考のレッスン」具体化・抽象化

『具体化 ⇔ 抽象化』のトレーニングが、思考力を飛躍的にアップさせると言われています。3年生国語の「思考のレッスン」の単元では、「説明的文章の文章構成」や「情報と情報の関係の読み解き方」、「論理的な思考」等の基礎を身につけるために、「具体化や抽象化」について、実際に文章を書いたり、人が書いた内容を共有したりしながら学んでいました。3年生の「読解力」と「書く力」は、着実に伸びてきています。こうしたベースとなる、基礎的なトレーニングが大切と感じる授業でした。

4、英語

2年生の英語科授業では、教育実習の先生の研究授業が行われました。目前に迫った2年生の宿泊学習の自主研修計画を「want to ~ need to ~ try to ~」等の習った表現を使って班ごとの「自主研修プレゼン」をつくり、伝えていきます。「〇〇〇に行きたいです。それは◇◇◇だからです・・・」グループの自主研計画を工夫しながらプレゼンしていました。国際都市に向かう千歳に育ち、語学力・コミュニケーション力は、未来へのみなさんの強みになります。実習の先生からも多くのことを学びましょう!!

6.19Mon.定期テスト「終わった後は・・」

3年1組の学級通信を掲載します。進路先決定期をむかえる3年生の定期テストや学力テストの「挑み方」「日常の取り組み方」「振り返りと次に生かすために」・・、いろんなことが参考になる通信だと思います。各学級でも、色々な形で話されている「テスト後にどうするか・・」、自分の学習改善サイクルを確立してください。

6.19Mon.花壇ボランティア

放課後、花壇ボランティアの協力を申し出てくれた生徒達で、中庭の円形花壇に花苗植えを行いました。はまなす学級も作業学習の中で取り組み、放課後は、有志によるボランティア作業・・。花壇に花を植え、きれいで、心和む、生活・学習環境を創ろうという主体的な行動がうれしいですね。部活のある生徒も、部のリーダーも、部活動には参加していない生徒も、土にまみれながら一生懸命作業している姿が、美しく感じました。

また、はまなす学級では、キャリア教育の意味合いもあり、農園作業も積極的に行っています。はまなすの先生達や農業に詳しい業務主事さんにもいろいろ教えていただきながら、作物の生育状況をみると感心させられます。土づくりから始まり、苗植え、雑草取りや水やり等々、手をかければかけるほど、農作物の成長具合も良くなります。農園学習で多くのことを学んでほしいと思います。

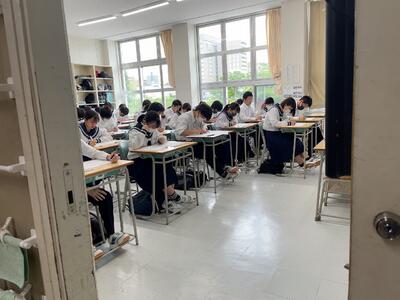

6.16Fri.「何ができるようになったか」改善につなげる評価

今日は、前期中間テスト。R5年度の前期前半の約3か月の「授業・家庭学習等の学び」を通して、「何ができるようになったか」を「はかる」、評価の一部です。もちろんテストだけで、学習のすべてを評価(評定とは違う)することは難しく、単元テストや日常的な小テスト、学びに向かう姿勢や学習意欲、工夫改善の姿等も評価され、総合的に「評定」として数値化されます。

学生時代はもちろん、社会人になっても、様々な場面で、試験や検査が行われます。受験者が、「何ができる人物なのか」、「強みは何で、弱点は何なのか」、時には、「現在の状況は〇〇〇と考えられるので、今後どういった改善策が必要であるのか」等々の目的で、試験や検査、評価が行われます。社会では、「評価が給与や手当に影響する

ことも・・」。

学校の定期テストは、受験者本人が、「何ができるようになったか」を知り、「同じ間違いをしないように克服」したり、「これからの学習面で、補強・改善していくべきことは何なのか」を認識することが、大きな目的(先生たちも皆さんのできばえを把握し教科指導の中で補強・改善を繰り返しています)。

各クラスで、学級指導されていますが、

①やりっぱなしにしない(理解していること・できていないから学び直すべき箇所を把握)

➁〇〇点だけでなく、取り組み方がどうだったかこそ評価する

③間違えを解き直したりテストノートつくったり・・自分にあった勉強法を見つける

④家に帰ってから家庭学習、授業への取り組み方等、日常の取組の「具体的改善」を・・

6.13Tue.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業11

「前期の学習内容がどれくらい身につき、今後の学習の指針とする」といった意味合いのある前期中間テストが16日(金)に迫りました。目標設定⇒実践⇒評価ふりかえり⇒改善といった学びのサイクル、計画的な家庭学習習慣を身につけることも自己の将来、学びに向かう力につながるので、大切にしてください。

1. 美術:創造性をかきたてる作品制作

美術では、色とりどりの市販のお菓子のパッケージを鑑賞しながら、「自分のオリジナルのお菓子とそのパッケージ」について構想していました。豊かな発想力、創造力、そして表現力・・。興味深い授業で、どんなお菓子が登場するか楽しみな授業です。

2. 英語:アクティビティを確かな学びに

英語は「習うより慣れろ」等といいますが、実際に英語を「話したり・聴いたり・・」といったアクティビティを充実させ、楽しく学ぶ工夫がされています。ジョー先生の手づくり英語カードを使って、対話的にグループ学習していました。

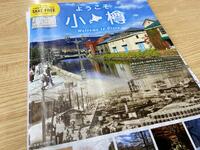

3.宿泊学習2年生の自主研修計画づくり

7月12日(水)~の2年生宿泊学習。自主研修として、グループが役割を担いながら協力し合い、テーマ設定した学びや研修をセルフプロデュース、セルフコントロールする学習です。生徒達は、書物・chrome等を活用しながら、交通手段、食事、研修地の選定等、協力し合って自主研計画づくりにチャレンジしていました。

4.国語科1年生 「~の違いをまとめなさい(説明しなさい)」

ニンジンとダイコンについて書かれた文章から、「ニンジンとダイコンの違いについてまとめなさい」という30字程度?で説明する問題にチャレンジ。「ダイコンは・・・・ニンジンは・・・・」という答えとなる二つの文章を一文につなぐ時に大切な言葉について自分たちで見つけ出していました。「ダイコンは・・・なのに対して、ニンジンは・・・・」読み解いたり、自分なりに表現するときにこうした学習の積み重ねがとても大切だと感じました。

6.11Sun.千歳市中学校体育大会の結果

雨天順延の関係で、3日日程となった市内中体連大会。各会場で熱戦が繰り広げられました。新型コロナ5類移行と中体連大会のガイドライン変更にともない、保護者の試合観戦や競技会場での応援が可能になったことで、すばらしいプレーへの歓声と励まし、気力あふれるプレーを実感することができる大会となりました。天候判断や5類移行後初の大会運営ということもあり、開催にあたりご苦労いただいた大会関係者、協会や連盟、各校指導者の皆様にも心から感謝申し上げます。

1、11日(日)ソフトテニス(女子)の結果

ソフトテニス 女子団体 第3位

女子個人戦 丹波・川島ペア 第3位(管内出場)

個人戦管内大会出場権獲得 藤谷・中嶋 小松・村上

2、10日(土)ソフトテニス(男子)の結果

ソフトテニス 男子団体戦 第2位

男子個人戦 奥田・関川ペア 優 勝(管内出場)

個人戦管内大会出場権獲得 上岡・前田 今野悟・今野航 筆吉・城地

3、10日(土)卓球

卓 球 男子団体 第4位

個人戦管内大会出場権獲得 木浪(ベスト8)

女子団体 合同チームによるオープン参加

個人戦管内大会出場権獲得 小野(ベスト16)

4、団体戦の結果(再掲)

男子バスケットボール 優 勝(管内出場権獲得)

女子バスケットボール 準優勝(管内出場権獲得)

サッカー 第 3 位

軟式野球 第 3 位(管内出場権獲得)

女子バレーボール 第 4 位(管内出場権獲得)

6.10Sat.中体連大会2日目

屋外種目も、何とか開催された中体連2日目。女子テニスの個人戦が11日(日)に開催となりましたが、その他種目については市内大会を終えています。団体戦・個人戦のある種目結果については、結果集約後にお知らせいたします。

男子バスケットボール 優 勝(管内出場権獲得)

女子バスケットボール 準優勝(管内出場権獲得)

サッカー 第 3 位

軟式野球 第 3 位(管内出場権獲得)

女子バレーボール 第 4 位(管内出場権獲得)

6.9Fri.市内中体連大会 1日目

あいにくの悪天候により、男女ソフトテニス、野球が、10日(土)に順延しています。開催のためにコート整備、新たに2球場の確保、大会運営準備にあたられている種目関係者にも感謝いたします。女子テニスは、午後からの開催に向け、男子テニスは、10時からの開催に向け準備が進められています。野球については、9時より、2球場を使って大会開催の準備にあたってくれています。

室内競技は、熱戦が繰り広げられ、保護者の試合観戦、チーム一体となった応援が、大会を盛り上げています。新型コロナ等感染症対策にもリスク管理をしっかり行い、次なる目標、次なるステージへとつながる大会、「心・技・体」のさらなる成長に期待しています。

6.8Thu.千歳市内中体連壮行会実施

6月8日(木)の5時間目に千歳市内中体連壮行会を体育館で実施しました。久しぶりに全校生徒が体育館に入っての中体連壮行会。3年生にとっては、最後の全道・全国へとつながる大会となる選手も多い大会となります。どの部活動の主将も今まで練習を見てくれた顧問の先生方や共に頑張ってきた仲間、そしてサポートしてくれた保護者に対して感謝の思いを伝えていました。どんな結果になろうとも最後までねばり強く、そして千歳中生徒らしく闘ってほしいと思います。燃やせ千中魂!!

6.8Thu.学ぶ意欲とわかる楽しい授業10

1、「読み解く力・書く力」を磨く・・「読解力・記述力」

いろんな教科で、「思考力を問う問題」が重視され、図表や絵などを含め、比較的長文の問題を「読み解けない」、「何を問われているか?示されている情報を整理できない・・」といった現象が起きています。国語科のみならず、与えられた情報を整理して、文章を「読み解く力」、「書かれていること、求められていることを理解し、考え、見通しを持ち、解決する力」の育成が求められています。

3年生の国語科では、説明的文章の文章構成や、「要点」を見つける→各段落の内容を論理的にまとめる「要約」→筆者が言いたいことをまとめる「要旨」、といった内容を学んでいました。「本論を150字程度で要約しなさい」・・高校入試問題など、よくこんな問われ方をします。問われていることにしっかりと応えられるテクニックを身につけていきましょう。

1年生国語

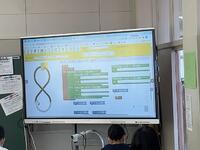

2、プログラミング的思考を磨く

技術のプログラミングの授業では、応用問題にチャレンジしていました。スクラッチで、条件に沿った車の運転になるようプログラミングしていきます。ゲーム感覚で楽しみながらプログラミングについて学んでいました。

3、教育実習生の授業

本校卒業生が、先生を目指して、母校で教育実習をしています。世代の近い若い先生からも、多くのことを学んでください。実習を通して、教師という職業が、「生徒と共に学び続ける」ことができる夢のある職業だと感じてほしいと思っています。

4、体験をともなって学ぶ・五感を働かせて学ぶ

2年生英語、理科の授業の様子です。教科の「知識・技能」や「考え・アウトプットする力」等、体験を通して学ぶと定着が違うと感じています。英語科では、聴いて、見て、自分で話し、書いてみて・・それが、コミュニケーションツールなので、「対話」の中で、楽しみながら身につけることが大切なのではないでしょうか。

理科の実験では、いつも生徒達の目が輝き、「顕微鏡から見える世界をスケッチする姿は科学者のようだ」といつも感じます。五感を使って身につけた学びは本物です。「おもしろい、不思議だな」の好奇心と体験をともなった学びを大切にしていこう。

5、自分は「何ができて、どこでつまづいているか」を認識する(メタ認知)

数学の授業を見ていると、課題解決の場面で「自分でやってみる」⇒ 生徒同士で「教え合い学び合い」⇒ みんなで再確認 という場面をよく見ます。「自分はどこができていて、どこでつまづいているのかを知る」ことが、勉強には欠かせません。つまづいているところを強化するような問題に繰り返しチャレンジ(家庭学習)し、次はクリアできるように・・という積み重ね、「(レンガのような)積み上げ」が大切な教科が数学です。

「+-の符号を計算途中でミスしたり、計算過程を書いていなかったり、分数の処理でつまづいたり、暗算したけどケアレスミス・・」自分のミスするパターンは意外と「基礎・基本」となる部分です。「基礎・基本」のマスターには、やはりドリル的な繰り返し学習が有効なので、「自分のできていること、つまずきやすいところ」を理解し、対策を講じましょう。「教え合い学び合いの中で、つまずき箇所を指摘してあげること」は、教えてもらう人にとっても、教える側にとっても、すごくプラスになります。「対話的・協働的に」学びましょう。

6.7Wed.前期中間テストに向けて

1年生にとっては、初めての定期テストとなる前期中間テストが目前です。入学からこれまでの、学習内容の理解度はもちろん、授業の受け方、家庭学習の仕方、生活習慣のあり方等、自分自身の学習・生活のあり方について、しっかりと振り返り、「できるようになったこと」、「今後の課題」、「改善点」等を明らかにしていきましょう。

2年生、3年生にとっても学年最初の定期テストです。「強みを伸ばし、弱点を克服する」学習と生活の振り返り・・「できている・できていない」の確認とともに、できていないところを先延ばしにせず、克服の努力と進路を見通した学習計画の見直しを進めていきましょう。

マイゴール手帳にも記載されていますが(最低限)家庭学習時間 = 学年(7・8・9年生)× 10分 + 10分 と言われています。テスト前は、もっと増えるのが普通ですが、4~6月の家庭学習の取り組み過程と進路選択について考える機会としてください。

定期テストの大切さを理解し、委員会活動として、家庭学習の呼びかけを強めグラフ化したり、パソコン部では、啓発ポスターをつくって掲示してくれました。「個の学びを充実させる強い意志と計画的に物事を進める実行力」が大切ですが、「学びに向かう力」を高める雰囲気づくり、環境、集団づくりがとても大切。みんなでがんばっていきましょう。

6月になり、また保健室前の掲示がはなやかになりました。足を止めてチェックしてみてください。また、理科室前には実験で使用するのか、「菜の花」が飾っていました。最近、近郊の畑を車で走っていると、菜の花畑の鮮やかな黄色が目にとまります。①「切り花用」として、➁春の食材の「菜花(なばな)」として、③「蜜」の採取目的・種を製油し菜種油に・花が終わって田畑にすき込んで肥料に(緑肥)と、色々な目的で栽培されているようです。もちろん、「景観作物」として、一面の菜の花は、春から初夏に私たちを楽しませてくれます。勉強に、スポーツに、いい季節がやってきました。

6.7Wed.1学年校外学習オリエンテーション

6月7日(水)5時間目に1学年校外学習オリエンテーションを実施しました。校外学習の実施日は7月14日(金)となります。それまでに各班で主要研修先、昼食の場所、各班での研修先、移動手段など多くのことを決めていかねばなりません。他者との協働、意見交換、そして決断を通じて大きく成長していくことを期待しています。

6.6Tue.学ぶ意欲とわかる楽しい授業9

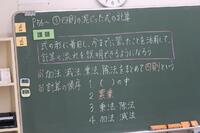

1年生の数学の授業は、「四則の混じった式の計算」判断し、表現し、説明できるようになろう!という授業。四則計算、正の数負の数+-、( )や{ }、累乗の計算・・・、「計算ミスの落とし穴がいっぱいの問題」を(どこから先に計算していくのか・・)順序立てて、計算過程を説明し、他者に伝える(表現力)、活用する力を身につける対話を重視した授業でした。

計算の順序が①( )の中 ➁(中学校で出てきた)累乗 ③乗法・除法 ④加法・減法 であることを確認し、各班からA~E問題を担当する人を選出。『各班のA担当者・B担当者・・・がグループをつくって集まり、解答と説明の仕方を練り合い』ます。A~Eの担当者は、各班にもどり、『自分の班にそれぞれの解法の考え方を説明します』。四則計算や累乗等、入り交じった問題を計算の約束や計算順序等、数学的な見方・考え方に着目して、根拠をもとに筋道を立てて考え、豊かに表現するタブレットも上手に活用した授業でした。活発な教え合い、学び合いから、自ら学び取ろうとする姿に1年生の成長を感じます。

6.6Tue.「努力の大切さを知ってほしい・・」

北海道にもさわやかな季節がやってきました。6月は、中体連・中文連・1年生にとっては初めての「前期中間テスト(定期テスト)」。勉強、部活、委員会活動・・中学生は、二足も三足も草鞋(わらじ)を履いて、前向きに一日一日を過ごすことが、「あたま、こころ、からだ」の成長につながります。

1、ポストコロナに、スポーツ・音楽・芸術の躍動を・・・部活動地域移行の課題の中で

市内中体連を目前に、日々練習に打ち込む皆さん・保護者の皆さんへ。日々の努力の継続を大会で発揮する時がきました。「R5~7年度にかけて、部活動地域移行を・・」という大きな改革が全国的に動き出しています。

部活動を通して、可能性や強みの追求、「心・技・体」の全人格的成長を目指し、その指導にあたる教職員も、大いに悩んでいます。夢や目標を持って、スポーツに打ち込み、目標を同じくして、ジュニア期の学びや人としての成長を支えてきた学校部活動の新しい在り方はどうあるべきか・・・。部活動の教育効果を実感し、日々、指導にあたている教職員の活躍と功績を今後も保障するものであってほしいと願っています。(指導に時間を奪われ、勤務時間を大きくオーバーして働くような状況は改革していかなければなりません。)受け入れ側の地域やクラブも、その体制づくりに市町村・学校現場との協議が始まったところです。

2、プロセスを振り返り評価・改善

スポーツには勝敗がつきもの。とかく「結果」が問われます。野球では、「日常がグラウンドに出る」等といいますが、「どう取り組んできたか」というプロセスこそ重要視しています。「良い取り組み過程には、良い結果がついてくる」ということ・・しかし、「勝負は時の運」ともいいます。大会結果に一喜一憂するだけでなく、取組のプロセスについても振り、評価・改善することも忘れないでください。皆さんのゴールは、もっと先です・・。

3、「努力は素質を上回り、気力は実力を超える」

「素直さ」が強みの千歳中の生徒には、「努力の大切さ」がわかる人に育ってほしいといつも考えています。勉強でも、部活でも、「持って生まれた素質やセンス」だけで結果が決まる訳ではありません。「天才とは、ある意味「努力の大切さを知っている人」・・みなさんの中にある「可能性という芽」は、ひたむきな努力なくして開花しません。しかも、協働の中でその可能性を磨き合わなければ・・

「努力は素質を上回り、気力は実力を超える」といいます。可能性を信じ、素直にひたむきに努力できる力こそ「素質」を上回る真の実力となります。また、その「ひたむきさ」こそ、精神、想いの強さが、時として現在の実力をも超えていくということなのです。(スポーツでも勉強でも同じですよね・・)

みなさんが、好きなスポーツ、音楽、趣味に熱中して打ち込める陰には、保護者や家族の支え、仲間や顧問の先生方、地域やその種目関係者の方々の決して小さくないバックアップが存在します。今、打ち込めている自分の周囲に感謝し、「ひたむきな努力をもって応えること」が、勝った負けたの結果を出すこと以上に大切なのです。スポーツ大会や文化的なコンクールにはそうした深い意味や価値も含んでいます。みなさんの「努力と気力」で、価値ある中体連大会となり躍動と輝きが見られることを信じ、みんなで応援しています。

*******

「イチロー」のコメントから

努力せずに何かできるようになる人のことを「天才」というのなら、僕はそうじゃない。努力した結果、何かができるようになる人のことを「天才」というのなら、僕はそうだと思う。人が僕のことを、努力もせずに打てるんだと思うなら、それは間違いです。

*******

バスケットボール「マイケルジョーダン」のことばから

Everybody has talent, but ability takes hard work.

(誰もが才能を持っている。でも能力を得るには努力が必要だ)

6.5Mon.非行防止教室

6月5日(月)5時間目に非行防止教室を実施しました。千歳警察署から2名来校して頂き、SNSの危険性などわかりやすく説明をしていただきました。情報化が急速に進み、学校現場では1人1台端末が導入されました。個人では携帯電話の所持率が大幅に増加し、情報端末の利便性を実感する生徒が多くいる反面、その奥には危険性も潜んでいることを学びました。クロムブック・携帯電話ともに正しく使うことで多くのメリットを導き出すことを忘れないで今後も社会の変化に対応していくことを期待します。

6.5Mon.6月を迎えて・・

1、6.4Sun.は、開校記念日

学校だより6月巻頭言より・・

*******

開校記念日に思いを馳せて・・

千歳中学校は、昭和22年6月4日、元海軍の「青年学校校舎」を仮校舎として、教室4、職員室1という施設でスタート。同10月22日にさらに別の海軍施設に移転し、職員・生徒によって校舎を改造した歴史を持っています。現在地に新築したのは、昭和26年3月31日。四教室に廊下、トイレ等を新築し、美幌にあった旧海軍兵舎を解体移築して施設 に加えました。現在に至るまでの約76年間で卒業生は二万人を超え、各界で活躍される著名人や生徒の保護者にも千歳中学校同窓の方々も多く、様々なご支援をいただき、地域に支えられた、地域と共にある学校です。

開校以来、受け継がれている『柏葉の精神』

みんな 足もとをごらん 火山灰 そう やせた土地です

みんな あの林をごらん かしわ そう 太くたくましい木です

やせた土地でも かしわはたくましいのです

どんなにつらくても ぐんぐんのびてゆく

千歳中の生徒のように

「やせた火山地にも深く根を下ろし、立派な太い幹へと成長する柏の木。千歳中の生徒たちも柏の木のように強靭でたくましく、たゆまぬ成長を遂げてほしい」そんな願いが76年の歴史とともに、「柏葉の精神」「校章」「校歌」に込められています。開校記念日を機に、そんな千歳中学校の歴史に思いを馳せてみてください。

左から、昭和22年仮校舎「青年学校校舎」・昭和26年 現在地に開校「旧海軍兵舎」・昭和62年現校舎・2023年

2、「努力することの大切さや継続」

変化の激しい時代に、夢や志を持って目標(ゴール)設定し、自律的学習者として学び続ける人材。多様な他者と豊かな心とコミュニケーションで協働しながら、ねばり強くチャレンジする未来の担い手を育成していきたいと考え令和5年度をスタートさせました。ふるさと千歳市は、国産での先端半導体製造を目指すRapidus(ラピダス)の進出、空の玄関口としても、国際化、グローバル化が一層進展します。世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界のみんなで2030年までに解決していこうというSDGs等、「広い視野」を持って、簡単には答えの出せない、解決すべき社会問題にも" Think Globally Act Locally"(地球規模で考え、行動は足元から・・)という精神で立ち向かってほしいと思います。

限りない可能性を秘めた個性が芽生え始める義務教育後半の3年間。「可能性という種」を土に植えただけでは、花も実も育ちません。種に水や栄養を与え、光が降り注がれ、種は芽を出し、しっかり根を張り、枝葉を伸ばして花を咲かせます。「努力することの大切さや継続」、その世代に応じた「学び」や「体験」が、水であり、栄養であり、光です。

ポストコロナ時代に、単なる伝統の継承(伝承)ではなく、新たな伝統を創造する『体育大会』での、子どもたちの主体性、躍動、協力、笑顔に、新たな時代を担う若者らしい、大きな可能性を感じます。「しっかりと根を張るたくましさを持った生徒を育てる」、日常生活の学びの充実と創造性あふれる学校行事、生徒会活動、部活動等創造して行きたいと考えています。

(下の写真:左から体育大会放送委員アナウンス・参観日1年生体育・技術プログラミング授業)

6.2Fri.学ぶ意欲とわかる楽しい授業8~参観授業から

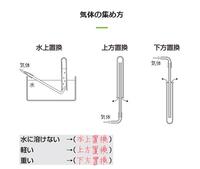

1年生理科 化学反応で、発生する気体を「水上置換」で集めていました。不思議と「科学者っぽく」「中学生らしく」見えてきます。中学校生活約2か月・・中1の頃の成長度合いは大きいですね。

3年生理科 水溶液に入れる金属板を数種類の金属に変えながら、電気が発生するか電圧計で測定。測定結果を金属板ごとにスプレットシートに記入していき、実験結果を他の班と比較・共有しながら「電池のしくみ」を学んでいました。

1年生体育 はじめて取り組むバレーボール。ペアで協力し合って楽しみながら基本技能をマスターしていきます。パスが続くようになると、より、球技の面白さが高まっていくので、楽しみながら反復・繰り返し・・基礎・基本を大切にしていきましょう。3年生ともなる実験の手際よさ、仮説や考察の目、ICT機器の活用具合も

3年生家庭科 「幼児の生活と遊び」の単元でしょうか?「滑り台を逆に登っている幼児に何といいますか?」といった内容の問いについて、グループで協議した内容を説明していました。「いろいろな人の多様な思考」が交流・磨かれ、一定の意見としてまとめる。そして、自分たちらしく考察・まとを表現し、伝える・・・。どの教科でも、「思考力・判断力・表現力」の育成が、求められています。

6.1Thu.ミアーズ中生徒との授業

ミアーズ中の生徒は、「日本語や日本の文化や生活、食等について学びたい」という気持ちがとても強く。「書」や「和楽器」といった、いわゆる「日本らしい」ものにとても意欲的に取り組んでいました。裏を返せば、「千歳中のみなさんも英語や日本以外のいろんな国の文化や生活等を意欲的に学んでほしい・・」と感じさせられた、姉妹都市交流事業でした。生徒のみなさんの心からのおもてなしと、自ら意欲的に学びに向かう気持ち・・ミアーズ中の先生たちも大感激していました。「素直さと協働的に学ぶ姿勢」が皆さんの強みです。

5.31Wed.ミアーズ中6名が学級に・・

急激に変化する時代の中で、学校教育では、「一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識し、あらゆる他者を価値のある存在として尊重する。そして、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、

持続可能な社会の創り手を育てる」ことが重要であり、その資質・能力を育成することが求められています。

先端半導体の工場進出、私たちを取り巻くSDGs、空の玄関口である千歳市も、国際化、情報化はますます加速し、ここ数年でさらに激しい変化も予想されます。そうした、ここ千歳市のアラスカ州アンカレジとの姉妹都市提携事業は、国際理解、異文化交流、コミュニケーション能力の伸長・・様々な意味あいで大変価値のある出会いとなっています。小学校前から日本語を学んでいるミアーズ中の生徒達の、日本語を学び、活かそうとする意欲や両校についての生活環境や文化、言語の理解は、まさに「多様な人々との協働」から多くの学びを得ています。

1、国語科では、漢和辞典や「和名作成ソフト」を利用して、留学生徒の「和名」づくりにみんなで取り組んでいました。日本語、英語が入り交じり、対話的な学びから、学習を深めていました。

2、音楽科では、和楽器「筝」の授業。トレモロ、押し手等、独特の奏法や平調子と呼ばれる日本的な旋律の「さくらさくら」の演奏を楽しんでいました。