学校行事

6.29Thu.石狩管内中学校音楽発表会(器楽)

第51回石狩管内中学校音楽発表会(器楽)が北ガス文化ホールで開催され、本校吹奏楽部は、23番目に出演。♪呪文と踊り ♪君の瞳に恋してる~フルートとバンドのための~を演奏しました。石狩管内七市町村から集まった中学生が、器楽演奏で交流し、各校の特色を活かした音色とハーモニーに貴重な学びと交流の場となりました。こうした経験をさらなる演奏活動に活かしていきましょう。

6.29Thu.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業16

1、体育科では、千歳市の体力向上事業の一環として、体力・運動能力テストの複数回チャレンジに取り組んでいます。年度初めのまだ気温の低い中での測定を終え、1回目の記録をクロームブックに打ち込み、記録を得点化した表やフローチャートを分析して、自己の強み・弱みを把握。目標を再設定し、記録アップのための補強等、練習の一工夫を加えながら、2回目の測定に臨んでいました。「うわー、1回目より落ちた・・。もう一回やりたい・・」等、何度もやる時間の設定は難しいのですが、自己の力を知り、体力向上のための目標を再設定して、今後練習や努力につなげる!!勉強も運動も、R(Researchリサーチ・調査)ー P(Plan計画)・D(Do実行)・C(Check評価)・A(Action改善)という、R-PDCAサイクルが向上につながります。湿度が高く蒸し暑い日ですが、水分補給に留意しがんばってください。

2、1年生理科の授業では、野外観察。被子植物や裸子植物、単子葉類・双子葉類(最初に生えてくる葉っぱの枚数が1枚の植物は単子葉・最初に生えてくる葉っぱの枚数が2枚の植物は双子葉類という分類方法)等、校地内の植物について観察していました。散策しながら、様々な種類の植物を探し、体験をともなって学んでいます。校地内にはシダ植物もありますよ。しっかり学んでください。

「雨にも負けず」で有名な宮沢賢治は森岡高等農林学校で教師をしていました。農業の高校ですから、ある日、生徒達にこんな話をして授業が始まったそうです。「しめ縄は何故ああいう形になったのでしょう」。

いろいろ考えている生徒に、賢治先生は「みんなで変電所に行こう」と・・・

変電所へ行くと「しめ縄は黒雲を表し、(しめ縄から垂れている白くぎざぎざの)紙垂は雷を表し、房は雨を表しているのです」と説明。変電所の近くには雷がよく落ちるのそうで、雷の電気が空気中の窒素を分解し、雨と共に千中にしみ込み、変電所の稲はとてもよく実っていました。そうした黒雲、雷、雨の作用と農業との関係を良く知っていた古代の人は、豊作を願い、神社にしめ縄を飾った・・という授業です。「稲の生育には窒素が必要」ということを体験や古人の知恵等から学ぶ、生きた授業です。

6.28Wed.歴史と伝統の吹奏楽部

ポストコロナの新たな千歳中学校吹奏楽部の伝統を築くために吹奏楽部ががんばっています。ボランティアとして指導をお手伝いしてくださる大学生や社会人指導者等の力も借りながら、リズミカルで、美しく力強いサウンドを追究する姿に心打たれます。多感な中学生の時期に、演奏や音楽の基礎・基本となる演奏技術や音楽への想い、協働やハーモニーを学ぶことは、生涯にわたって音楽を楽しみ、音楽と共にある生き方や社会性・人間性を育むものと実感しています。

6月29日(木)石狩管内中文連器楽発表会(北ガス文化ホール)

7月 2日(日)SEGA SAMMY CUPゴルフトーナメント(ザ・ノースカントリーゴルフクラブ)での演奏9:00~

7月17日(月)海の日 千歳フレンドリーコンサート(北ガス文化ホール14:00~)

8月 3日(木)北海道吹奏楽コンクール札幌地区大会 kitara

と、貴重な演奏機会が目白押しです。今日から、ホール練習も行われる予定です。日々の練習の積み重ねや様々な演奏活動での「経験が力」となります。”音楽”と千歳中バンドに磨きをかけてください。

6.27Tue.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業15

1、2年生道徳

いのちをいただく「みいちゃんがお肉になる日」という絵本を図書館司書の木村さんに読み聞かせしてもらい、命と命のつながり、生命の尊さ等、考えを深めていました。「いのち」あるものをいただくことで生きていける私たち・・。食材となるものを作り,あるいはそれを加工してくれる人がいて,私たちの「いのち」も支えられています。そうした,食べ物にあった「いのち」と自分の「いのち」,そしてそれを支えてくれる人とのつながりについて考えさせられる絵本でした。

2、1年生理科

理科室での実験、「水生生物の観察」を終えて、顕微鏡で見ることができた生物について、インターネット等を活用して調べた生物をスライドで説明し合っていました。実験が、新たな知識・理解につながり、新たな知識・理解がまた、理科の見方・考え方や活用する力を高めます。

3、1年生国語

説明的文章は、読み手に何かを「説明」して「納得」してもらうための文章なので、次のような『文の構成』になっています。

①序論:「何を説明するのか」を紹介する

②本論:具体的な例をあげる

③結論:その結果、言えることを伝える

見方を変えると見えるものが変わってくる有名な「ルビンのつぼ」や「若い女性とおばあさん」、離れると「どくろに見える図」等の具体的例があげられ、説明しています。

結論では、筆者が説明したかったことをつかむことができましたか?「ちょっと立ち止まって」で筆者が伝えたかったことは、「私たちは、ひと目見た時の印象に縛られがちであるが、ちょっと立ち止まって、中心に見るものを変えたり、見るときの距離を変えたりして「他の見方を試して」みれば、その物の他の面にきづいて、新しい発見の驚きや喜びを味わうことができる」ということ。

固定観念で、一方向、思い込みながらものを見ていると、「そのようにしか見えない、勝手にそうとらえてしまう」なんて言うことありますよね。確かにちょっと立ち止まって、いろんな見方、違ったとらえ方をすることによって見えてくるものが違うというのは、絵に限ったことではないのかもしれません・・。

4、1年生社会

第2章「古代までの日本」 「古代の日本ではどのような国家が形成されたのだろう」という大きな課題。

単元に入るにあたり、人間の進化や文明の起こり等大きく振り返り、日本の古代の生活を「食べ物や道具に着目して」自分のことばで、プリントに書いてみることから学習をスタートさせていました。社会科は、「覚える知識やことば、理解しなければならない内容が多い」「(以前は)暗記教科っぽい」等ととらえられがちですが、食べ物や道具、時代背景や歴史、地理的環境等々に着目しながら、社会科の「(今までの学習で身につけた)見方・考え方を働かせて地理・歴史・公民的な出来事がどうして、どのように起こったのか」を考え・判断し・表現する力をつけることが大切だと言われています。「見る目、考える力」を伸ばしてほしいと思います。

6.26Mon.スポーツ・文化に強みを活かす

6月29日(木)は中文連(器楽)音楽発表会(千歳市文化センター)、7月1日(土)~2日(日)は管内中体連陸上競技、7日(土)~8日(日)は管内中体連大会と特に3年生にとっては、集大成となるスポーツ・文化のイベントが目白押しです。個々の持っている「可能性という原石」をひたむきな努力で磨き合うことで、その人の強みや個性が開花します。コロナ禍で様々な制限を受けながらの活動にも、仲間や家族、指導者や地域・関係者の協力を得ながら、背中を押され「ここまで頑張ってきた」という実感が、3年生にはあるのではないでしょうか。部活動に指導者として携わってきて、「選手が10教えたことを10出せたとしたら結果は出るものだし、10出せて負けてしまったら指導者の責任」と感じてきました。同時に、「中学生期の最後の最後のひと伸びはすごく、10教えたことが15にも20にもなって驚かされる」ことが良くあります(特に集団的スポーツ)。「自ら考え、判断し、行動(プレー)する」、「コミュニケーション豊かに協働・連携する」ことで、大きなエネルギーを発揮するのが、ジュニア期のスポーツ・文化のすばらしさです。それぞれに磨いてきた強みを大いに発揮し、大舞台での活躍・躍動に期待しています。

******

千歳市中体連バスケットボール大会において、千歳市バスケットボール連盟より個人表彰を受けていますので紹介します。

〇女子優秀賞 #4 須藤さん

〇男子最優秀選手賞 #5 長森さん

須藤さんは、閉会式の中で、長森さんは、骨折手術のアクシデントで閉会式には出席できません出来たので、手術も終え、装具をつけて練習を再開するタイミングで、改めて伝達表彰しています。今後の更なる向上・活躍に期待します。

6.26Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業14

2年生は宿泊学習に向けて、1年生は校外学習に向けて研修計画づくりに熱心に取り組んでいます。「為すことによって学ぶ」という言葉がありますが、実際に体験したことによりつかんだ知識や技能、経験は、「自分ごととして学びとして定着しやすい」ことを示したもので、アメリカの哲学者デューイは、Learning by doing(ラーニング・バイ・ドゥーイング)という教育概念を提唱しました。「行動学習」と訳されることが多いのですが、見る、聞く、触れるなどの五感も使いながら、単なる知識ではなく発見・実感を得ることで、効果的に学ぶ手法のことを言います。誰かから一方的に話を聞いて知識を得るという手法ではなく、学ぶ側も一緒に実践し、体験することで学びの深まりが期待できます。

これは、校外での「体験をともなった研修」だけではなく。学習のあらゆる場面でいえること。理科の実験方法を口で何度唱えても、実際に自分で、様々なリスクにも配慮しながら、五感を働かせて行った実験は、机上の知識・技能とは、明らかに知識や記憶として別物となることは、経験的に理解できるはず・・

******

【保健体育】2年生の保健体育の「救命救急」の授業では、傷病者を発見した時に、救急車が来る(8~10分程度)の間に命をつなぐ応急手当について演習しながら真剣に取り組んでいました。

①周囲の安全を確認 ②出血の確認 ③傷病者の意識の確認 ④応援を呼ぶ ⑤呼吸の確認(呼吸なしの場合は、心臓マッサージや人工呼吸などといった心肺蘇生法を開始する。呼吸が確認できた場合は、心肺蘇生の必要は無い。 ⑥心臓マッサージ(胸骨圧迫)

状況によっては、応援をお願いし、AEDを持ってきてもらい「正しく使う」ことが、命をつなぐ上で大切な8分間。体験をともなって、しっかり学んでください。

【理科】2年生理科では、以前に学習している「水上置換」で発生する気体を集める実験をしていました。ガスバーナーの使用の手順、過熱して化学反応によりできる物質の特性や注意事項、安全に十分配慮しながら、協力し合って実験を進めます。目の前で起こっている化学反応が、どういったものなのか、検証・考察・まとめをしながら、実験という五感を働かせた体験と知識や技能、見方・考え方となって「わかった・できた」につながります。

6.24Sat.石狩管内ジュニアソフトテニス

6月24日(土)千歳市ソフトテニス連盟主催の石狩管内ジュニアソフトテニス研修大会が開催されました。江別・北広島・石狩等、管内各校よりエントリーがあり、スキルアップを図っていました。

6.24Sat.通信陸上

今週末開催される石狩管内中体連陸上競技大会の前哨戦となる北海道道央大会全日本中学校通信陸上競技大会(千歳市)が、24日(土)、25日(日)の2日間にわたり開催されました。この競技会で、全道・全国標準記録を突破すると、道大会・全国大会への出場権を得られることから、炎天下の中、熱戦が繰り広げられました。道央地区の大きな大会とあって、本校からも3名の教職員が大会運営にも携わっています。選手の皆さん、スタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、週末の管内陸上にも、自己ベスト更新、目標達成を目指し、活躍に期待します。

本校関係分の入賞者(名字のみ)を紹介します。

◇1年男子 100m 8位 藏西

◇3年男子 100m 本間 (標準記録突破 全道大会進出)

◇3年男子 100m 上野 (標準記録突破 全道大会進出)

◇共通男子 400m 4位 本間 (標準記録突破 全道大会進出)

◇共通男子 200m 上野 (標準記録突破 全道大会進出)

◇共通男子 400mR 千葉・本間・上野・大谷(標準記録突破 全道大会進出)

◇3年女子 100m 7位 一兜

◇共通女子 200m 6位 一兜

◇共通女子 800m 3位 村上

◇共通女子 800m 4位 石川

◇共通女子1500m 4位 石川

◇共通女子1500m 5位 村上

◇共通女子砲丸投 5位 近藤

〇クラブチーム出場

共通女子 800m 1位 久保(ハイテクACアカデミー 標準記録突破 全道大会進出)

共通女子 1500m 1位 久保(ハイテクACアカデミー 標準記録突破 全道大会進出)

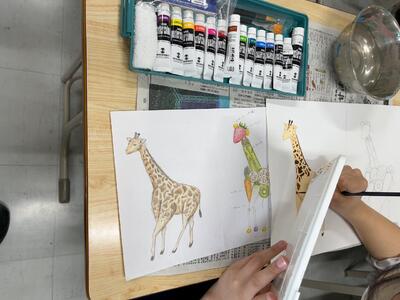

6.23Fri.創造力・表現力

美術の授業での集中力、私語をせず、創作活動に没頭する授業に感心します。無心で創作している創作物はとても個性的、魅力的で、ついつい見せてもらいたくなります。3年生の美術では、デザインの授業なのでしょうか、かわいらしい「動物」と共に、野菜や果物で「動物をデザインした作品」が並んでいます。鉛筆での繊細なデッサン、小さめのお試しのデザイン画、本作品といった制作過程を経ているのでしょうか、作品の仕上がり具合は、やはり個人差も大きいようです。実技・技能教科における、ものづくり、制作、パフォーマンスなどの創造力・表現力の高さに大きな可能性を感じます。「その人らしさ・・」といった個性も、こうしたいろいろな分野での創造力や豊かな表現力が少しずつ、かたちづくっていくような気がします。

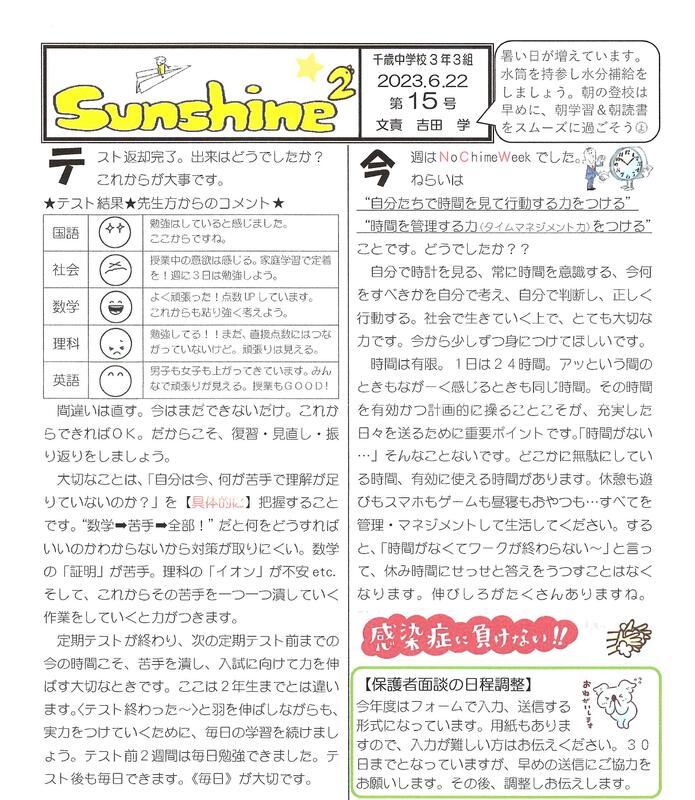

6.22Thu.テスト後の振り返りと改善・セルフマネジメント

3年生の学級通信に前期中間テスト後、テストの振り返りをしっかり行い、「苦手を把握して、ひとつひとつ潰していき、力を伸ばしていくことの大切さ」「No Chime Week の意味あい」といったことが、わかりやすく書いていましたので、勉強方法としてぜひ、参考にしてください。