学校行事

11.19Sun.ちとせ青少年育成市民会議顕彰セレモニー

令和5年度のちとせ青少年育成市民会議顕彰セレモニーが北ガス文化ホールで開催されました。昭和55年(1980年)から、次代を担う青少年の健全育成を図ることを目的として千歳市青少年市民会議が設立され、変化の激しい社会の中で、明日を担う子ども達が安全・安心に暮らし、心身共に健やかに育つ環境の大切さを市民ひとりひとりが再認識し、みんなでより良い地域づくりをすすめようという趣旨で開催されています。(「北海道教育の日」協賛事業)

本校からは、令和5年度「少年の主張」全道大会奨励賞受賞の矢部優実さんが「読書を『楽しむ』ことの大切さ」を発表、R5年度全国中学校体育大会第63回全国中学校水泳競技大会において、200m背泳ぎ第8位・100m背泳ぎ18位の森本将太さん、R4年度全国中学校体育大会第43回全国中学校スケート大会において1000m26位・500m11位の廣瀬友哉さんが、その功績を認められ、表彰されました。(顕彰)

「心技体」に益々磨きをかけ、それぞれの秀でた力をさらに伸ばしながら、一層の活躍に期待しています。

11.16Thu.生徒大会

生徒大会が行われ、2023年度後期~2024年度前期の生徒会テーマ「日華~太陽のように思いを照らせ〜」と事務局・代表、各委員会の活動計画が承認されました。「目指す学校像」を、一人ひとりが自分の能力を太陽のように輝かせることができる学校とした生徒会は、『自分の意見や想いを太陽のように眩しく、堂々と照らし、輝かせる』という意味合いでこの「日華~太陽のように思いを照らせ〜」としたそうです。

IT化の影響で、今ある職業の49%が機械に代替される可能性、若手の人材不足、グローバル化による外国人留学生の採用増等、変化の激しい社会は加速度を増します。

こうした時代背景から、社会や企業、教育においても、(変化の激しい社会の中で子どもたちが生きぬくために)『主体性』を育むことが、重要視されています。社会で求められている主体性は、「自分で考え、判断し、責任をもって行動する」力。身につけている知識・理解にとどまらず、『得た知識を生かして何ができるのか、世界や社会とどのように関わっていくのか』のほうが重視されます。

教育の面でも、主体性(自己表現、積極的な行動、自己決定力)を育む教育がキーワードであり、「教わる学習」から「児童生徒自らが学び取る学習」への転換が叫ばれています。

点検活動の先にある委員会活動の真の目標・ねらいを明らかにし、クリエイティブな委員会活動を展開することで、「責任感、企画力、目的遂行能力、コミュニケーション能力、リーダーシップ・・・」等々、将来、人生を主体的に切り拓(ひら)くために必要な力が育ちます。後期も、生徒会・委員会活動への主体的、積極的、チャレンジに期待しています。

11.16Thu.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業29

1年生の英語では、「靴を履いたままあなたの家に入ろうとする留学生に何というか? 」と課題を対話的に課題解決し、「have to (has to)を使って ~しなければならない」という表現について学んでいました。「~しなければならない」いわゆるマストな表現(have to = must)なので、「ちょっと強い口調じゃなきゃ通じないよね・・」と先生からも・・" You have to take off your shoes "、国際都市千歳、(極端な言い方かもしれませんが・・)現代の英語は、単語量や文法の勉強もさることながら、やはりコミュニケーションツールとして使えるか、話して、聴いて、伝えられるか・・が大切なのではないでしょうか・・「テレビの出川イングリッシュ」ではないですが、英語でコミュニケーションできることの喜びや英会話による世界の人々とつながりが持てる可能性等、「〇〇できる」英語力をつけてほしいと思います。1年生のコミュニケーション活動では、「実際にこんな場面で何というか?どう表現、伝えていくか・・」を大切にして、対話場面・自己解決の時間を持つように工夫しているそうです。

11.16Thu.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業28

1、研究授業・公開授業

15日(火)北海道教育庁石狩教育局の方が来校し、本校の研究課題「進んで考え、ねばり強く学びに向かう生徒の育成」について研修を深めました。変化の激しい時代に対応できる「思考力・判断力・表現力」の育成が不可欠な昨今。授業においても「自己選択、自己決定、自己表現」のある主体的な学習、他者と協働して「思考を共有、練り合ったり、教え合い学び合いから共に高まったり」・・そうした授業観への転換が重要となっています。その過程で、ツールとしてタブレット端末をどう有効活用していくか、教職員も日々研修を深めています。

各学級の授業を見てもらった主査からは、生徒達の学びに向かう意欲、「生徒主体の活動や話合い活動」の中で見えてくる「良好な人間関係に裏付けられた学級集団の意欲的な雰囲気」にも、「いいですねー」という言葉をもらい先生たちもうれしくなりました。「自ら学び取る・自律的学習者として・・」「子どもが主語になる授業」ということが教育現場では叫ばれています。「教えてもらう」から「学び取る」へ、「わかったところでとどまらず、できるようになるまで」主体的にチャレンジしていきましょう。

2、対話場面のある授業

「話合い活動」だけが対話ではありませんが、「思考を共有したり、練り合ったり、協働で正解・新たな発想を導き出したり・・」言語活動、言語以外の主体的課題解決場面も含め、対話のある授業を各教科で工夫しています。

理科3クラスでは、協力し合って実験を進めたり、自己選択自己決定した太陽系の惑星について協働でプレゼンを作成したり・・といった主体的活動場面が印象的です。

3年生国語では、短歌を分担しながら、表現技法や解釈についてスライドを作成してプレゼンしていました。個々で調べた内容を共有し合い深めます。アウトプットすることで、より確実な定着も・・。

特設の1年生美術では、「クラスみんなで町づくり」に意欲的に取り組んでいました。個として「理想の家づくり」に取り組みながら、住所を割り当てられているので、町内や通り、町が町らしく見えるポイントアイテム等について、対話しながらイメージ化を図っていきます。「素敵な街灯をどの家にもおきたい・・」、「看板や標識・・」、町内や通り、創りたい町の雰囲気をより表現できるような工夫が話し合われます。また、個の「理想の家づくり」の作業の中でも、町全体をイメージを意識しながら制作に集中していました。

3、読解力・記述力

国語科の先生が、「読解力や記述力をつけるには、説明的文章を読み解く学習が効果的」・・という内容のことを教えてもらいました。2年生の国語「モアイは語る」の単元では、文の構造が、序本論(序論・本論・結論)となっていること、「序論のでテーマ設定→本論で(いくつかの)課題提示とそれぞれのまとめ→結論で総まとめ」といった文の構造になっていることを学習。「〇〇字で要約・要旨は?・根拠となる記述は?」と、学習を深めていました。「モアイは明日の未来がどうなると語っているのか?」、「森の破壊」「地球」「イースター島のように」「飢餓地獄」「崩壊」などといったキーワードを用いながら、「自分はどう考えるか!!」についても学びを深めていました。

4、合格祈願

3年生の廊下には、「落語」の芸術鑑賞教室の時、寄席文字で色紙をお願いした「合格祈願」の文字。また、修学旅行で、訪れた学問の神様「菅原道真公」を祀る、全国天満宮の総本社である北野天満宮の学業成就の御守りが飾られています。3年生数学の「理解できていない問題の再チャレンジ」の場面では、わかっている人にレクチャーを受けながら「自律解決」を図る姿に、受験生として学びに対して、いいチャレンジ、いい協力ができていることに感心させられます。「わかっている段階から、自分でできる段階まで」、ねばり強いチャレンジに期待します。

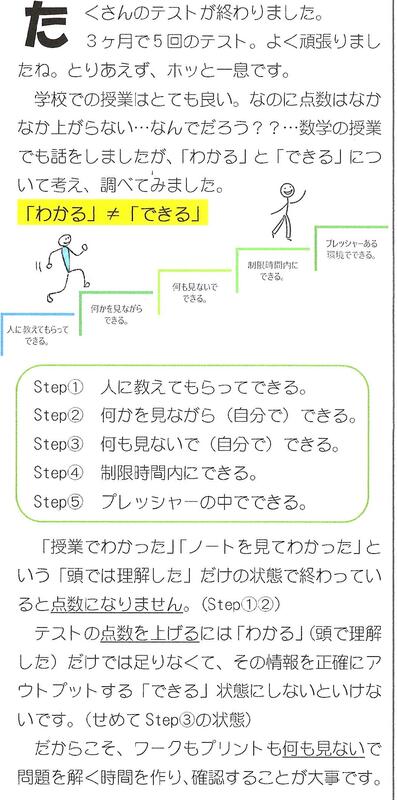

11.14Tue.「わかる」≠「できる」

1、「わかる ≠ できる」からの脱却

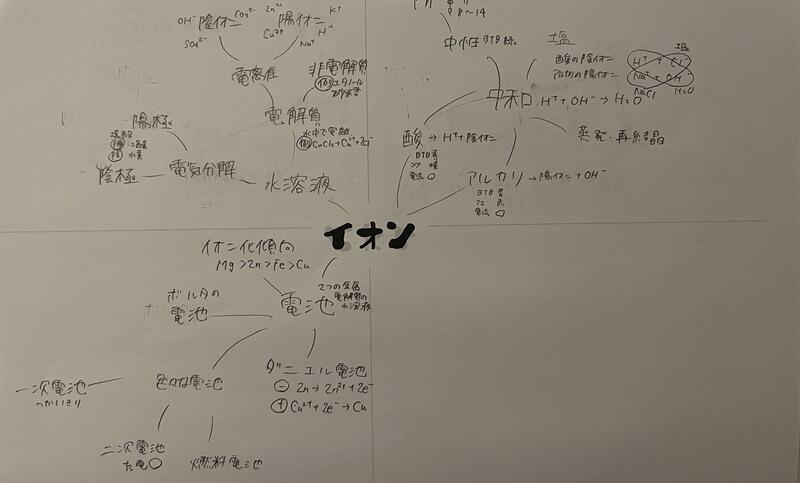

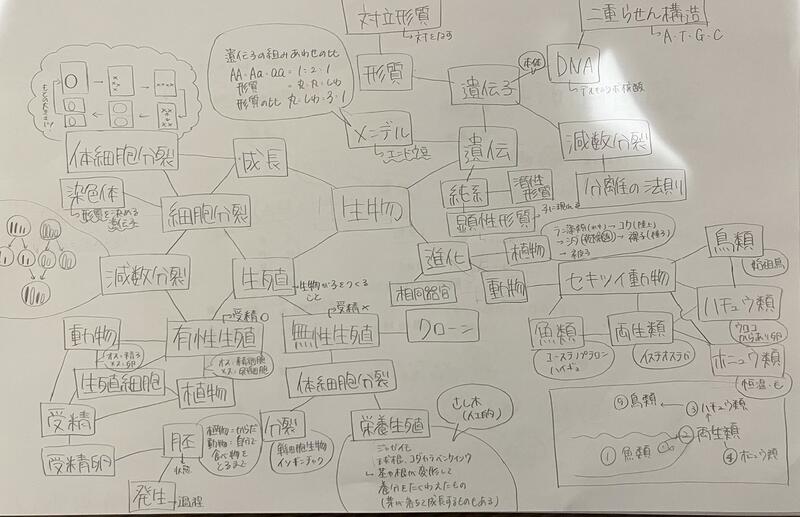

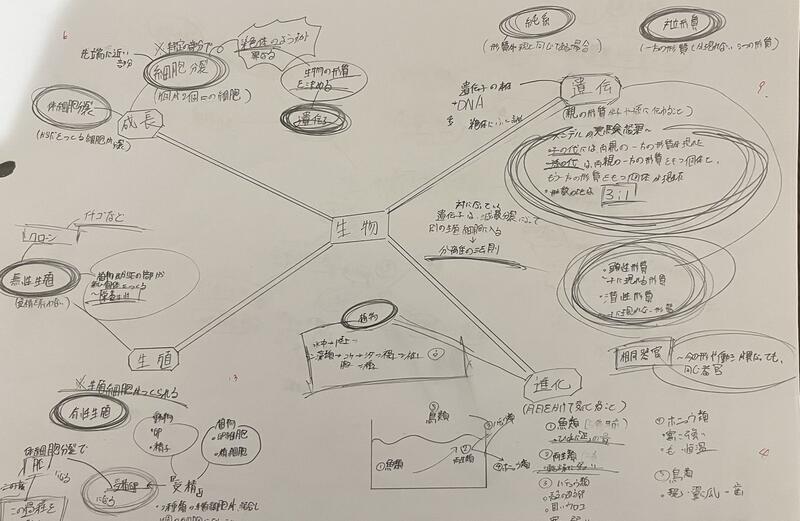

『授業中、「わかった!」と生き生きと解答しているのに、いざテスト等で出してみると「できていない」・・』多くいの教科担当の先生方が、実は、真剣に悩んでいます。こうした事態に陥らないように、「わかるとできるは違う」ということを研究したり、*メタ認知能力やメタ認知を高めるための方法について調べたり、わかったという知識や理解を確実にするための授業の振り返りや*マインドマップづくりに力を入れる先生、等々・・、*は、ちょっと専門的で難しい話ですが、それぞれ工夫しています。

「わかる≠できる」、つまり、「わかる(認知)」から「できる(活動)」ようになるには、みなさんの工夫、ステップアップが必要なようです。「わかったような気になっていて何もしなければ、忘却曲線で忘れ去るので、できる段階まで『(ドリル的に)反復・繰り返し』したり、授業や家庭学習の中で、「この学習で理解できたことは〇〇〇で、理解できなかった今後の課題は△△△」等といった『振り返り・自己評価』を継続する等、『わかる から確実に できる』へ、自分に合った調整、学び方のコントロールが必要なです。

3年生の学級通信を紹介します。

2、「学び続ける人」になるために・・・ 「メタ認知」の大切さ

哲学の父といわれるソクラテスは、「彼らは何も知らないのに知っていると思い込んでいるが、私は何も知らないということを知っている。」(無知の知)と言っています。「自分が認知している内容(自分は何もわかっていないということ)を認知している」、つまり、「自分は無知であるが、最低限、無知であると言うことは自覚している・・」といった意味合いで「無知の知」の大切さを説いています。

常に学ぶためには「知らないことを自覚する」ことから始まる・・・「何も知らない自分だからこそ学ぼう」という姿勢を大切にし、「自分がいかにわかっていないかを自覚せよ、そこから学ぶ姿勢が生じる」ということを「無知の知」という言葉に込めているのです。

小学校高学年くらいから、自分を徐々に客観視できる、「もう一人の自分」が現れます。イメージとしては自分が何かをしている時、「もう一人の自分が上から冷静に見ているような感覚」です。メタ認知能力が高まってくると、様々な面で自分を客観視して、対策を講じ続けることができるようになっていきます。メタ認知能力を高めるための学習方法や反省振り返りの仕方等、様々な書籍等も出されていますが、一般的に①課題解決能力が高まる(課題の本質を見抜き、どうすればよいか適切に考える)➁感情に振り回されない(自分自身を客観視して、冷静に感情を認知しコントロールできる)③円滑な人間関係を築ける(相手と自分の違いや、置かれている状況を俯瞰(ふかん)的にとらえ適切な配慮をしながらコミュニケーションをとる)④成績向上にも効果を発揮する(学習意欲が高く、主体的に学習する力があり、解き方・考え方の工夫をよく行うことができる)等、と言われています。

学習を振り返って、自分は「何ができるようになったか」「何ができていないのか」客観的に認識し、新たな学習計画を立てたり、調整したり・・他者と協働したり、次の学びにつなげたり・・(学びに向かう力)」といった過程のすべてを「メタ認知能力」と捉えることができます。「生涯にわたって学び続ける人に・・」なるためにメタ認知の力を高めましょう。

3、振り返り、反省、自己(他己)評価、まとめ・・・何のため??

メタ認知の大切さを考えると、何のために授業を振り返ったり、まとめたり、テストで理解度を確認したり、自己評価したりするのかがわかってくると思います。「”わかった気になって”いないか、”できる”ところまで到達しているか、その認知度を図り次のステップにつなげるための評価やテスト」が学び続けるためにとても重要です。理科の授業では、その単元で習った事柄をアウトプットすることで、「自分が何を理解していて、どこの部分の理解が不十分なのか」を知る「マインドマップ」づくりをしているそうです。「わかる から できる」へ、「より生きて働く知識・理解」にするために、そして、メタ認知能力を高める上で、とても効果的な学習なのではないでしょうか・・・ぜひ、自分に合った振り返り方を見つける上でも参考にしてみてください。

11.11Sat.千歳市中学校バスケットボール1年生大会

1年生にとっては、中学校で初の市内公式戦。女子は、フルエントリーでも5人に満たないため、部員以外の生徒にも手伝ってもらっての大会出場となりました。いわゆる「助っ人」として出場した選手もしっかりボール、ゴールに向かい、ひたむきにデフェンス、リバウンドに頑張っていました。「素直に・・一生懸命・・」な姿が、見る側の心に響き、声援が送られていました。男子は、まだまだ発展途上ですが、色々な強みや可能性(ボールコントロールができる、ドライブのキレ、一生懸命脚で守る、リバウンドにとびつく・・)を持った選手も多く、試合経験から得られるものは、今後の伸びにつながっていきます。「継続は力なり」、日々の練習の積み重ねと試合経験で得られる成果と課題を個とチームの強みにかえて、ステップアップしていってほしいと思います。

「知(学びやクレバーさ)、徳(こころの豊かさ思いやり)、体(心身のたくましさ)」ともにバランス良く成長していくことが大切で、文武両道等といった言葉で表現されます。勉強やスポーツ、音楽・・ジュニア期の様々な活動に自ら主体的に取り組み、心豊かに協働し、ねばり強く挑戦する・・そうしたみなさんの日々の「一生懸命」を応援しています。

11.10Fri. My ゴールサポート講座実施

11月10日(金)の放課後にMy ゴールサポート講座を実施しました。今回は、PTAおやじの会委員長の粟野さんに『ドローンの仕事』というテーマで講座を開いてもらいました。講座の中では、ドローンの飛ばせる領域の説明であったり、実際にドローンがどんな場面において活用されているのか等々普段はなかなか聞くことのできないお話を聞くことができました。

変化の激しい社会の中で生き抜くためには、キャリア教育で身につけることができる職業観が必ず必要になってきます。今日の経験が職業選択につながることを期待しています。

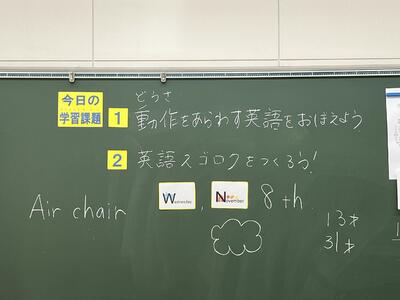

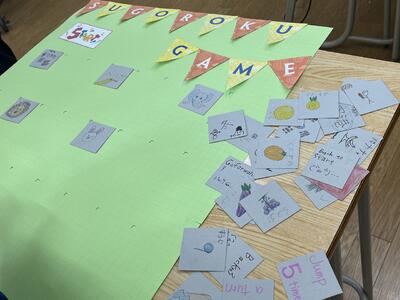

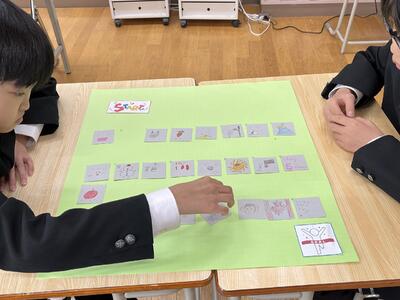

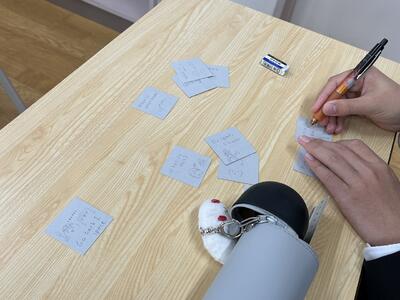

11.8Wed.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業27

1、五感を働かせ、協働の中で学ぶ

はまなす学級では、英語の授業で、目標1「動作をあらわす英語をおぼえよう」という授業を行っていました。目標課題2として、「英語すごろくをつくろう」という学習内容で、「動作を表す英語」のカードや問題をつくったり、スゴロク上に、カードを配置したりしながら、学習を進めていました。書いたり、読んだり、確認し合ったり・・動作を伴った作業を伴って英単語や動作を表す英語表現を理解できるよう、「主体的に学び取る学習」の工夫がされています。

2、11月8日は、1,2年生、3年生共に学力テスト。これまでの学習の積み重ね、理解度を知り、成果と今後の課題設定に活かして行きましょう。真剣な姿勢で取り組んでいました。

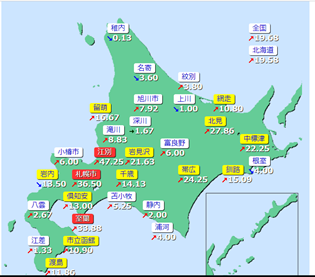

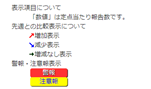

11.8Wed.インフルエンザ注意報・警報

2023年第43週(10月23日~10月29日)までのやや古いデータですが、札幌圏、千歳保健所管内のインフルエンザの報告数が急増しています。石狩管内においても、主に小学校で、学級閉鎖、あるいは学年閉鎖等の報告や児童生徒・教職員の感染が11月の連休明けに急増。十分な警戒といつも以上の予防の対応が必要です。千歳中学校区の小学校にも、学級閉鎖が出ていますので、各ご家庭でもご留意ください。新型コロナ感染も一定数の報告があり、予防措置としては大きな違いがないので、乾燥する季節、季節の変わり目、特に注意が必要です。北海道の注意喚起のリーフを掲載します。

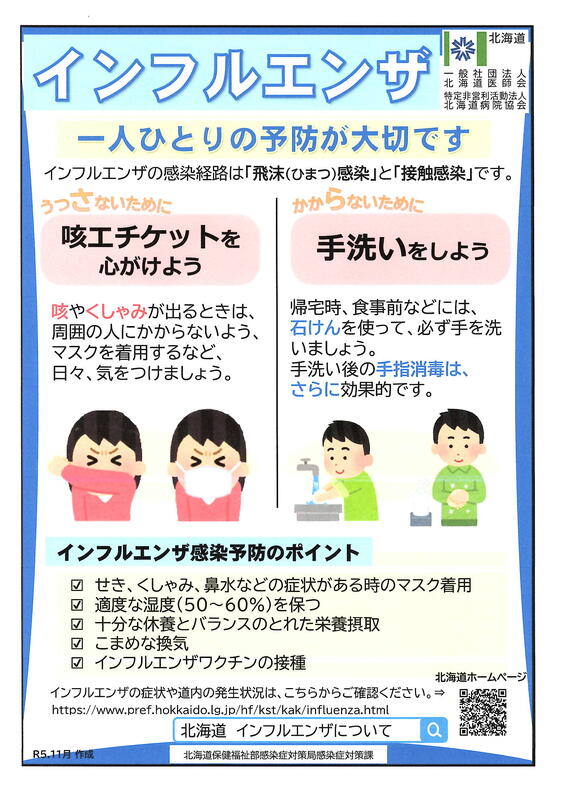

11.6Mon.凡事徹底

3年生にとっては、「毎週のテスト、進路決定期を迎えての志望校選択、悩んだり、苦しんだり・・」大変な時期を迎えています。季節の変わり目、感染症の流行にも注意し、「心・技・体」を充実させましょう。3年生の学級通信には、『やはり日常がすべての基本です』ということが、強調されていました。スポーツや音楽でも、大会でのパフォーマンスや結果は、それまでの日常の積み重ねの集大成であり、日常以上の力は、なかなか発揮できないもの・・。「あたり前のことを当り前に徹底的にやること」=『凡事徹底』が、大きなことを成し遂げるための必要不可欠な条件なのです。

様々な企業のトップが会社経営者として、この「凡事徹底」を座右の銘としています。(パナソニック創業者松下幸之助さん等)「特別なことではなく、ごく平凡なことを徹底してやり抜く」という意味であり、「物事を成し遂げるには、当たり前のことを当たり前にできるか、徹底してできるかにかかっている」というが、「凡事徹底」。

野球界では、故・野村克也さんが阪神の(優勝)監督時代に「凡事徹底。当たり前のことを当たり前にやるのがプロ」とコメントしていた話が有名です。(阪神35年ぶりに日本一になりましたね)

3年生の通信に掲載された、『あたり前のこと10カ条』は、すべての小中学生に身につけてほしい力であり、「社会に出て、最も必要となる基本的な能力」だと感じます。ぜひ、1,2年生も参考にしてみてください。