学校行事

1.29Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業39

中2数学では、確率の勉強をしていました。「偶然起こるすべての現象を1としたときに、あることがらの期待される程度を数字で表したもの」を、その確率といいます。授業では、二つのコインを同時に投げた時の、「表表、表裏、裏裏」のでる3つのパターンが、実際に出現した回数を記録し、計算で導き出した確立と比較検証していました。図で表したり樹形図で整理したり、出現するパターンを整理する方法をつかんだ人は、比較的、「確立」が得意分野になります。体験をともなって、「楽しく、確かに・・」学んでほしいと思います。

中1英語では、” You look so happy. ” ” You look sad. ”といった表現を「使える」ように、ゼスチャーゲームのアクティビティで盛り上がっていました。コミュニケーションツールとしての英語ですから、「本当に嬉しそうだったり」「元気いっぱいだったり」・・・ジェスチャーで伝えることも、その様子を見て「楽しそうだねー」と言葉(英語)で伝えることも・・どちらも大切な表現力です。

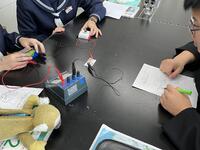

2年生理科では、直列回路、並列回路にしたときの電圧や電流について実際に測定しながら、法則性を学んでいました。小グループで協力しながら順序立てて実験を行い、記録化し、法則性を見出しいていく、あるいは検証していく・・五感を働かせて学ぶことが、確かな理解、生きて働く知識・技能の習得につながります。

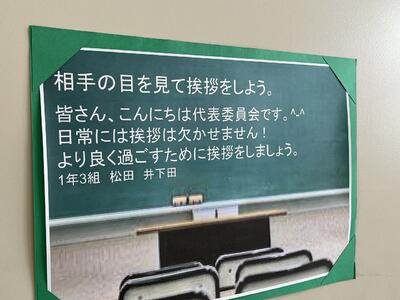

1年生の廊下には、代表委員会で作成したポスターが張られています。「環境は人を育てる」・・いい環境、いい校風づくりに、生徒のみなさん、ひとり一人が関わっていきましょう。

1.28Sun.笑顔にひらく花コンサート

1月28日(日)、北ガス文化ホールで、「笑顔にひらく花コンサート」が開催され、本校吹奏楽部も、北栄小スクールバンド、富丘中吹奏楽部とともに、駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局の演奏にジョイント出演しました。障がいのあるなしに関わらず、音楽でひとつになれる笑顔の「わ」とタイトルのついた第10回目となるこのコンサートは、障がい者自立支援ワクワクプロジェクト実行委員会の主催。多くのボランティアやスタッフ、趣旨に賛同する出演者や満員の大ホールの観客・・。様々なジャンルの曲目の心躍るステージ、力強く、躍動感に満ちた演奏に、笑顔輝く演奏会でした。マーチング全国大会に出場し、台湾遠征も控えている駒大苫小牧高の吹奏楽局のステージは、圧巻のパフォーマンスでした。吹奏楽部の皆さんにも大きな刺激になったのではないでしょうか。

1.23Tue.Open school実施!!

1月23日(火)の5・6時間目に令和6年度の入学者対象入学説明会(Open school)を実施しました。説明会の中では、本校生徒会による委員会の紹介やパソコン部による学校行事の紹介や部活動紹介など千歳中学校の概要を説明しました。新入生は、最後まで集中して話を真剣に聞いていました。

4月から元気な姿で入学し、勉強も、部活動も、委員会活動も、全てにおいて自主的に活動することを期待しています。

1.22Mon.「受験は団体戦」

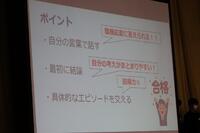

3年生は、「受験は団体戦」を合言葉にしています。みんなで、自己実現に向かう「絆の強さ」と「自治力の高さ」について、折に触れて話してきました。6時間目の学年集会では、面接試験のポイントや注意事項、姿勢や礼法、言葉遣い、実際にどんなことをきかれるのか等、とても分かりやすいプレゼンテーションでした。今回、中心となって、集会の企画運営を行ったのが学年生活委員会、昨年末には、学習委員会から「勉強の仕方」のプレゼンも行っています。「自らの力で・・」現3年生の、主体的、創造的な生徒会・委員会活動と学びに向かう姿勢に、いつも驚かされます。がんばれ、受験生!「みんなの力で・・!」

■授業では「難解な課題にも、みんなで考えを練り合い、ねばり強くチャレンジします」

■面接試験の受け方、ポイントを自分たちのことばで伝え、集団も自分事として受け止めています。こうした進路学習を生徒主導で、できるなんて、(道内には類を見ない)先進的な取組です。

1.22Mon.はまなす学級に和楽器「筝」の響き

はまなす学級では、和楽器「筝」の演奏に挑戦。講師の先生に演奏の仕方を教えていただきながら、授業の終わりには、「さくら」をみんなで演奏するまでに・・。講師の先生も、「やっぱりのみこみがはやい」と感心していました。和楽器特有の心を落ち着かせるような素敵な音色が響いていました。

1.22Mon.ねばり強く挑戦する

3年生の応援絵馬に「自己実現~志高く、未来へ」と願い事を書きました。能登半島地震で被災した中学生百数十人は、親元を離れ、学びの場を被害の少ない地域に移してのチャレンジ。不自由も多い中での挑戦となりますが、「がんばってほしい」と心から感じます。様々な不安や悩みも少なくない進路期を迎えた本校の3年生ですが、「教え合い学び合いから共に高め合う姿」や、「今日、下見行って明日の試験頑張ってきます」「今日午後からの試験、頑張ります」・・と挨拶してくれる笑顔に心洗われます。

3年生の学級通信から、「ねばり強く挑戦する」とは、どんなことなのか、目標、信じる、努力・・・そういったことをあらためて教えられたので掲載します。

1、信じて努力を続ければ・・

3年生の学級通信に「君たちには、夢を叶える力があります。そして、その夢を叶える力を持っています。だから、自分自身で立てた目標は達成可能だし、全員にチャンスがあるのです。実現できるかは、それを自分が信じられるかどうかです。・・・略」

通信には、「できる!やれる!」そうやって自分を信じられたらあとは行動!「できるまでやる自分」になるよう、限られた時間にも行動あるのみ!・・・と。自己実現に向かうみなさんにエールを送る内容にとても共感します。

2、強く願うこと、ひたむきな努力

こんな格言があります。If you can dream it, you can do it.(願えば、叶う) Where there is a will, there is a way.(意志のあるところに、道がある) Ask, and you'll get it.(求めなさい、そうしたら手に入れることができます)

「夢や目標を持ち、強く願えば、それは必ず叶う」といった格言です。しかしながら、この全ての言葉には、ものすごく大きな「大前提」があります。それは、「ひたむきな努力さえ怠らなければ・・」ということ・・・。結局、自分自身の夢や大きな目標設定をすると、その達成のための具体的「努力の仕方」が変わってきます。この「努力することの大切さ」を知っている人は、夢を叶えたり、大きな偉業を成し遂げたり、時に「天才」と呼ばれたりもします。「強く願うこと」はとても大切ですが、「願い事に対してしっかり努力を継続すること」は、もっと大切なのです。

3、こんな質問に何て答えますか・・

3年生の推進入試や面接の際に「一問一答ではなく、あえて抽象的な、あなたはどう考えます?」をたずねてくる学校があります。答えは、ひとつではないので、「その人の生き方やものの考え方が、どんなもので、未来の創り手となる可能性をもったものなのか」を知るには、実に高校にとっては、興味深い設問なのです。「あなたにとって、学ぶって何ですか?」 「みなさんが社会に出る頃には、どんな社会になっていると思いますか」「今ある多くの職業がAIに取って代わられると言われていますが・・」

そんな、問いにも「自分の思いや姿勢を豊かに表現していける」それが、学びに向かう力であり、人間性であり、「生きる力」なのではないでしょうか。少なくとも、「努力とは?」の問いに、『目標を定め、継続して力を尽くすこと』『困難になり諦めそうになっても前向きに取り組むこと』といった答えが、コロナ禍に耐え、新たな伝統を求め続けた3年生には、出てくるもの・・と先生たちは、確信しています。がんばれ受験生!!

1.18Thu.いじめ撲滅集会実施

1月18日(木)6時間目にいじめ撲滅集会を実施しました。自分たちの生活する学校をより良くするために自主的に取り組む素晴らしい活動となりました。具体的には、生徒会が中心となって集会までの流れを進めていき、代表委員から各学級に下ろす中で『ほんわかの木』の作成など本当に素晴らしい取り組みを行っています。今後この取り組みを更にレベルアップしていくには、各自が普段の生活を見直し改善していくことが大切です。

今後更に良い学校になることを期待しています。

1.17Wed.シェイクアウト訓練

令和6年は多くの犠牲者と甚大な被害を及ぼした能登半島地震ではじまりました。北海道胆振東部地震以来となる震度7が観測され、被害は広範囲に・・。余震、津波、火災、孤立する集落、困難を要する救助活動・・。大地震の恐ろしさを感じました。ある程度の予知は研究されていますが、いつ起こるか、その規模や回数が分からない地震。私たちも、もしもの時に、まずは自分と自分の大切な命を守る、「自助・共助」についても、訓練をしておく必要性を感じます。担任の先生から地震発生時と訓練の意義、諸注意を行い、その場で「3つの安全行動(まず低く、頭を守り、動かない)」を体験するシェイクアウト訓練を行いました。

1.17Wed.「もちつき」

はまなす学級では、「もちつき」授業を行いました。先生、学校職員、多くの人の協力をもらい貴重な体験となりました。もち米を炊き、持ちを練り、つき、つきたてをちぎって丸めて・・・。中にあんこを入れた「あんころもち」や「きな粉もち」、自分たちでついたお餅を、楽しそうに食べていました。生徒のみなさんには、季節感や日本の古くからの風習、つきたてのおもちのおいしさや柔らかさ・・いろんなことを五感で感じ、体験的に学んでほしいと願っています。

日本には稲作信仰があり、稲は「稲魂」や「穀霊」が宿った神聖なものだと考え、崇められてきたそうです。稲から採れる米は人々の生命力を強める神聖な食べ物であり、米をついて固める餅等は、とりわけ神聖なものとされてきました。(米から醸造されるお酒も・・)

そのようなことから、祝い事や特別な日、年の初め等に、餅つきをするようになったそうです。餅つきは一人ではできないため、『人々の連帯感を高め、喜びを分かち合う』という社会的な意義もあったそうです。貴重な体験になりましたね・・

1.13Sat.全道中スキー大会アルペン競技の結果

朝里川温泉スキー場で開催された第56回北海道中学校スキー大会の結果をお知らせします。

12日(金)GSL

千歳中 佐竹隼正 第37位 ① 39.31 ②40.84 合計タイム 1:20.15

13日(土) SL

千歳中 佐竹隼正 ①1:03.65 ② ー 合計タイム ー

2日間に渡るチャレンジ、お疲れ様でした。