学校のブログ

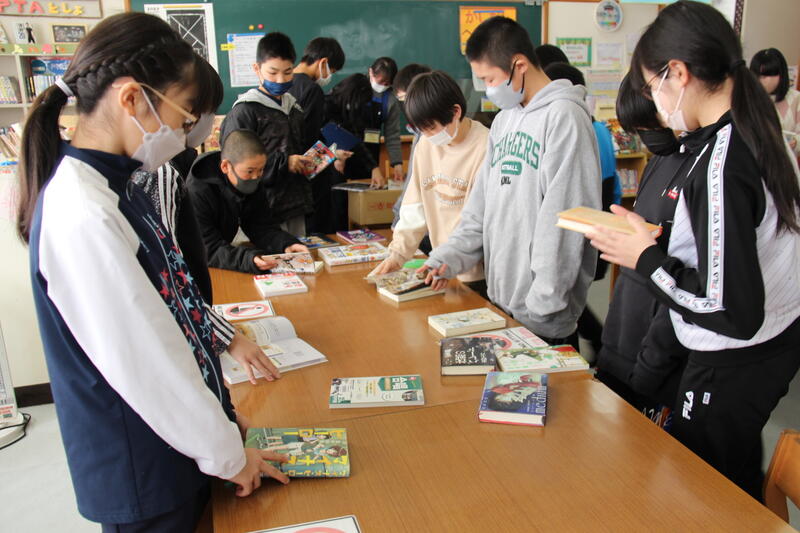

2/27 小中一貫教育『小中 本 の交流』

本日、向陽台中学校の学校司書さんが、6年生のために、わざわざ向陽台小学校の本の森に来てくれました。「中学校では、こんな本が読まれていますよ。」などなど親身に教えてくれました。また一つ中学校での楽しみが増えました。

追伸~中学校の市学校司書さんに、「向陽台小の6年生は、反応がいいですね! 私、気持ちよく話すことができま した。来てよかったです。」と大変褒められました。

2/24 ドッジボール対戦 2年生 VS 4年生

ひょんなことから2年生が4年生に挑戦状をたたきつけたのです。最初、4年生は「負けたらどうしよう・・・」と弱気な声を漏らしていました。でも、実際に、ゲームをしてみると、4年生が勝ちました。二試合目からは、ハンデを加えたルールで対戦したようです。

コロナ禍では控えていました異学年交流が、やっと実現できました。

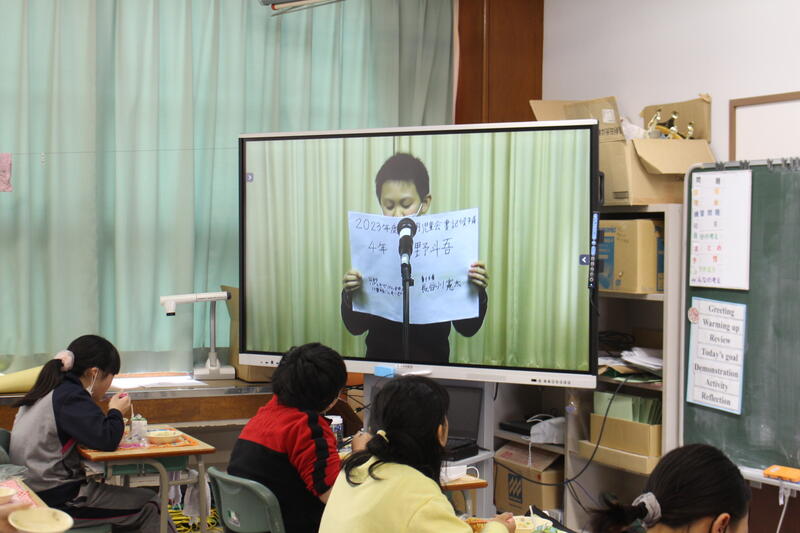

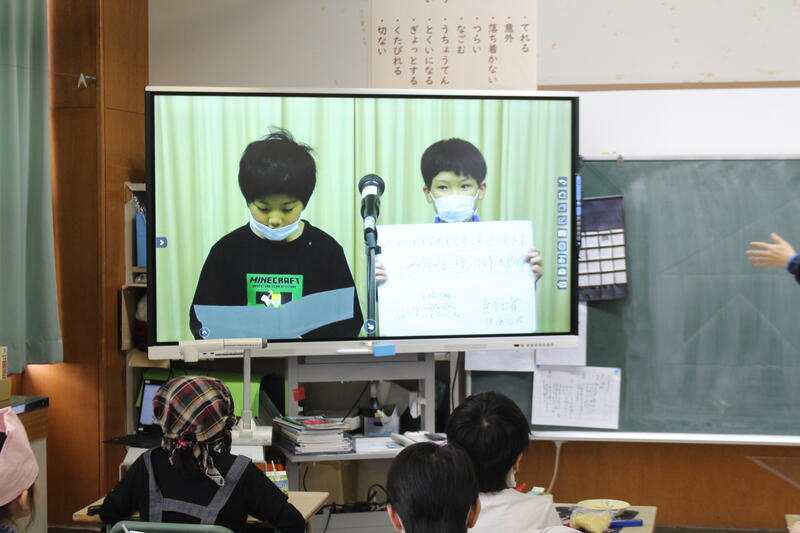

2/24 『6年生を送る会』TV放送

先日、もうすぐ卒業する6年生との『6年生を送る会』が行われました。どの学年の発表からも、やさしい気持ちがありありと伝わってきました。

この頃の様子①

【職員室前の木々には、毎日のように鳥が遊びに来るのです。「ヒヨドリ」「カワラヒワ」そしてわが校のシンボルの鳥「アカゲラ」も来たのです。】

【6年生が作ったナップザックです。丁寧なものです。卒業式は、来月です。さみしくなります…】

【3年生のソフトバレーです。片付けもスタスタ素早かったです。もうすぐにでも、4年生になってもいいくらいです。】

2/21 引き締まった児童会役員選挙

いい意味での緊張感漂う選挙が行われました。

2/21 2年生の参観日・懇談会

外国語活動の授業でした。電子黒板と担任の英語力と“担任のお笑いトーク”をミックスさせた、それは楽しい授業でした。子供たちにICT端末を活用させ、親子で参加するかたちの授業をつくったのでしょう。ベテランいぶし銀のかほりが、教室中を包み込んでいました。

【この児童と保護者の目の色が、興味深い授業だったことを物語っています。】

【気が付けば、保護者のみなさんも一緒に授業を受けていました。】

【ずいぶんとたくさんの保護者の方々が、足を運んでくれました。ありがとうございます!!】

2/17 3年生の参観日・レク・懇談会

保護者の方が中心になってレクが行われました。『じゃんけん新聞乗っかりゲーム』と『親子で風船運びゲーム』をしてたいそう盛り上がりました。最後は、ジュースやおかしをいただきみーんな大大満足でした!!

3年生の保護者の皆さん、本当にありがとうございました。思い出として一生残るレクだったと思います。

【今日のレクの流れなどをわかりやすくアナウンスしてくれました。】

【キャー、もう、新聞から足がはみ出しそうーーー】

【キャーー、お母さん! ちゃんとやってー フーセンが風船が、逃げてしまうーー】

【風船が、なかなか言うこと聞いてくれない(涙)】

【ハイ、お菓子と飲み物。お疲れ様!! 「ありがとうございます!!」】

【3年生のみんなー!! 立派な4年生になるんだよーー 】

2/17 後期児童会役員選挙応援演説会②

本日2回目の応援演説放送がありました。候補者の責任者が、いかに候補者が適任かということをうったえる場面です。

みんなの当選を願っております。

2/16 2年生が盛り上がっていましたよー

2年生の教室から何やら楽しそうな声々が聞こえてきたのです。入ってみると、お店を開くのか、手作りでいろいろなものを作っていました。グループのお友達と、あーでもないこーでもないと話し合いながらお店作りを進めていました。

学校の良いところの一つは、自分と同じ年のたくさんの人と話せることでしょう。「この人は、こんなふうに考えるんだ」という発見がいっぱいあって、毎日ワクワクすることでしょう。

【2年生は、心がやさしい子ばかりです。“すぐに「教頭先生、これ見てください!」「教頭先生、これ、やってみてください!」いつも、声をかけてくれて、ありがとうね!!みんなとの楽しいおしゃべりが、大好きです。】

【世界の名言】よい仕事をするためには、それを“楽しんで”やることだ。(パール・バック作家・アメリカ)

2/16 参観・レク・懇談~4年生

本日、4年生の参観日・レクが、楽しく行われました。外部から講師をお呼びして繰り広げたのが『カローリング』です。カーリングの床バージョンです。

コロナ禍中では、学級レクを行うなんて考えられなかったのですが、親子と担任の先生が、一同に顔を合わせて体を動かして遊ぶことって、こんなに素晴らしいことなんだなあと改めて気づかされました。そんな午後のひと時でした。

2/15 校内の様子です!

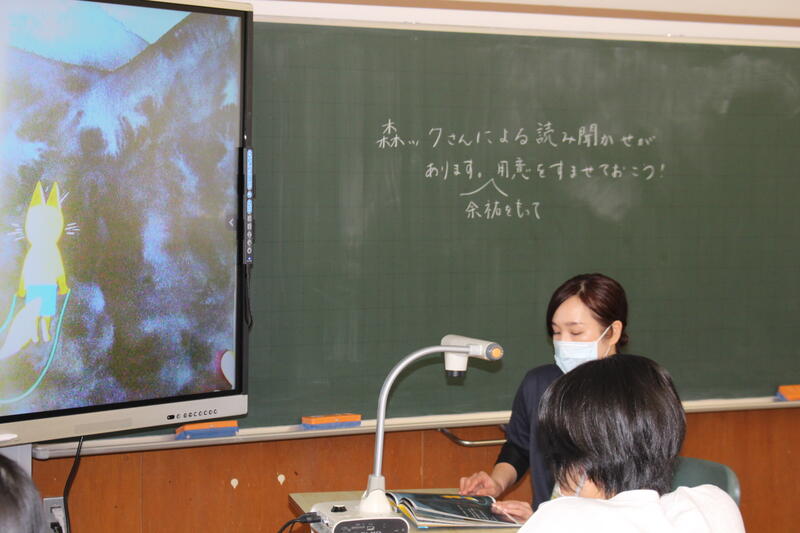

【今年度最後の森ックさんの「読み聞かせ」をしていただきました。市内では読み聞かせをしていない学校もある中で、向陽っ子は、本当に恵まれています!!1年間、ありがとうございました。】

【中休みの保体委員主催の『スポーツリバーシ―』(5,6年生)を行いました。結果は、引き分けでした。】

※ オセロのようなゲームだそうです。

担当の先生方もお忙しい中、子供たちが喜ぶような企画をしてくださりありがとうございます。

【世界の名言】「忙しい」を1回言うごとに、チャンスを失っている。(千田 琢哉:著述家)

2/14 5年生の参観日・懇談会

大勢の方々にご参観いただきました。ありがとうございました。本日は、外国語の授業を見ていただきました。ALTと担任のコラボが新鮮に映ったかもしれません。

【5年生は、いつでも落ち着いて授業を受けています。】

【4月からは、最高学年となります。向陽台小を引っ張っていってください!!】

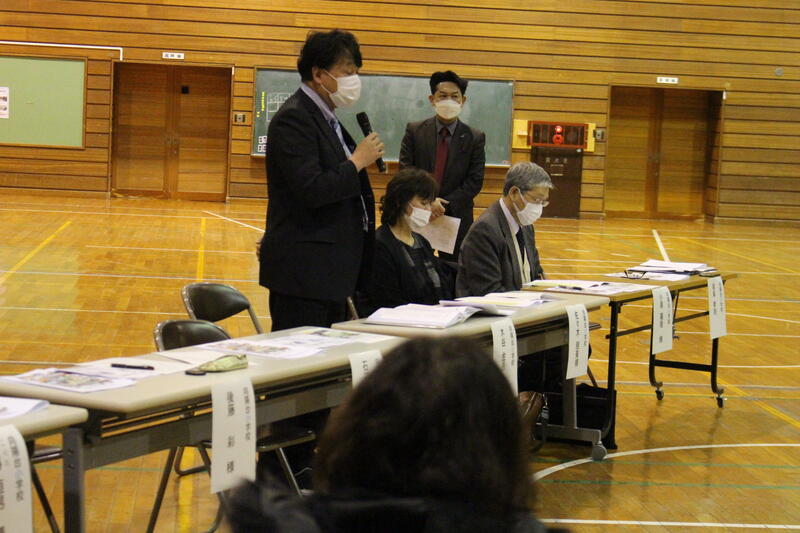

2/10 向陽台校区3校合同学校運営協議会(3回目)

学校だけでは多様化する問題を解決することはもはや難しい時代になりました。そこで考えられたのは、学校運営協議会(コミュニティースクール)です。学校運営を保護者や地域の代表たちと一緒に考えていきましょうという制度です。年に3回この協議委員に学校の授業の様子を見てもらったり、保護者アンケート・教職員アンケート・児童アンケートの結果や今後の対策を見てもらったりして、たくさんの助言をいただきます。それらを真摯に受けとめ、学校長が次年度の「学校経営計画」を打ち出すのです。

向陽台校区は、3校で小中一貫教育で仲良く連携していますので、学校運営協議会も3校で一緒にやりましょうよとなったのです。他校にはない素晴らしい取組だと自負しております。

【向陽台中学校 学校長より、3校合同で学校運営協議会を実施できた感謝、中学校の近況や入試・進学などの話をしました。】

【向陽台小学校 学校長より、インフルエンザの状況や、ICT端末を活用した「授業改革」やICT端末の持ち帰りについて説明しました。】

【泉沢小学校 学校長より、地域に支えられている実感と感謝、ICT端末の積極的な活用をして中学校とスムーズな接続を心掛けているなどの話をしました。】

【後半は、3校に分かれて活発な熟議を行いました。園長さん、町内会長さんたちから違った角度から見た鋭い考えを聞くことができました。大変、勉強になりました。】

【世界の名言】叱ってくれる人がいなくなったら、探してでも見つけなさい。(永 六輔)

日常の様子②

【4年生がソフトバレーを楽しくプレイしていました。 グーでレシーブすれば、どこにとぶかわかりませんよ。】

【2年生が、『心の鬼をやっつけよう!!』というテーマで絵を描きました。鬼の迫力がなかなかうまい具合にあらわれていますね。 いったい誰をイメージしたのでしょうか?】

2/10 小学校生活最後の参観日・懇談会【6年生】

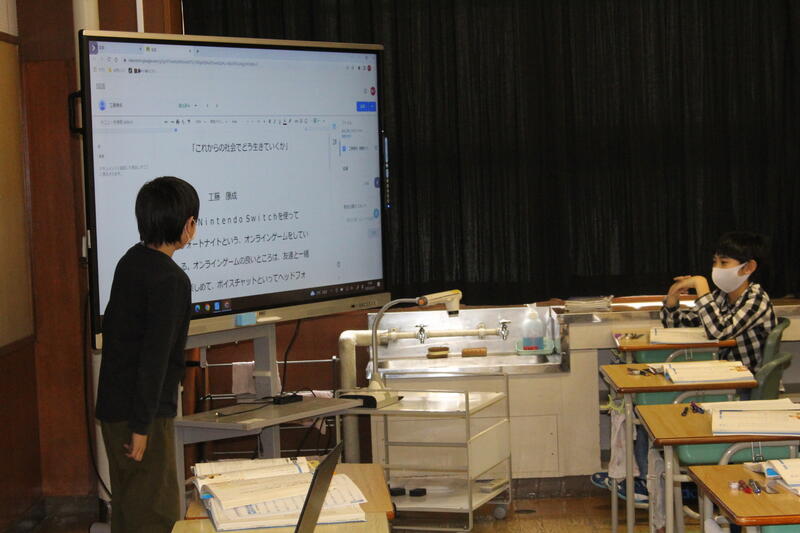

6年生の最後の参観日・懇談会が行われました。たくさんのご来校ありがとうございました。授業は、電子黒板を使ってみんなの前で自分の思い・考えを発表しました。授業の終盤は、グループになってタブレットを使って感想を交流しました。

【たくさんの保護者に見ていただいて、6年生の子供たちは、緊張半分、やり甲斐半分でした。】

日常の様子①

【1年生の作品です。転がして遊べるそうです。】

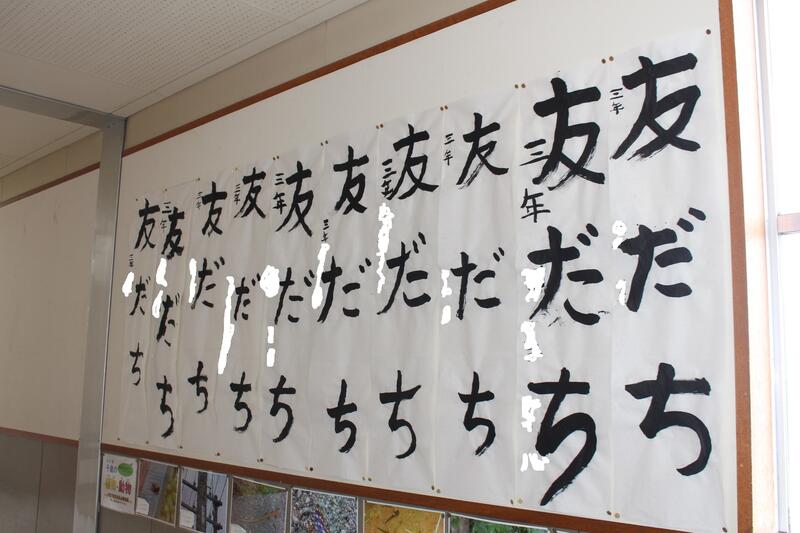

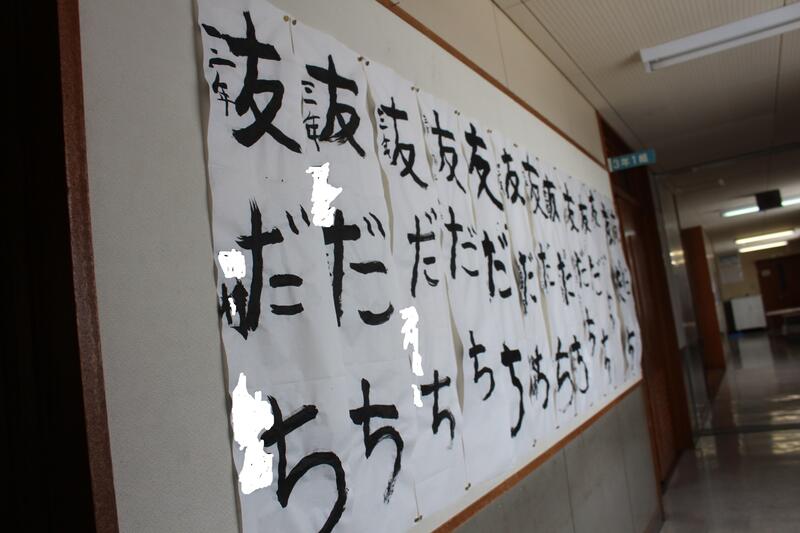

【3年生の書写毛筆です。】

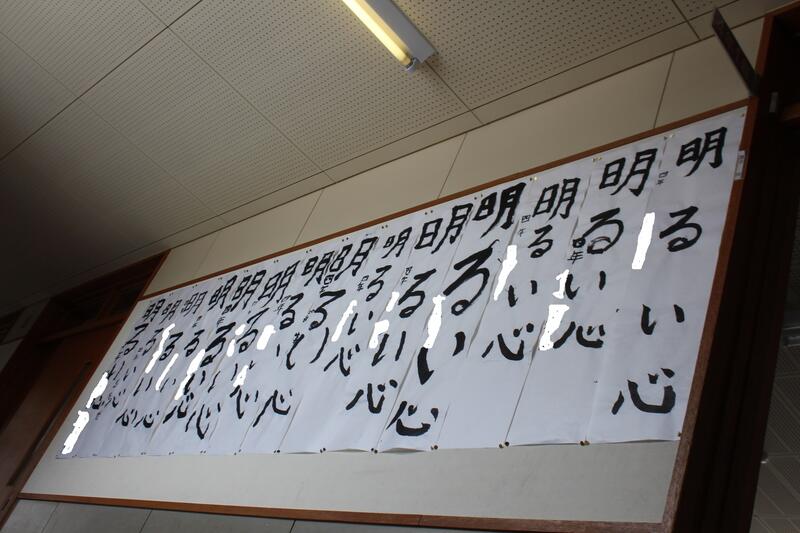

【4年生の書写毛筆】

【4階から撮った樽前山。 珍しく山の全貌が鮮やかに見えました!!】

シュプールを描くぞ!Ⅱ~あおぞら学級

千歳市教育委員会の地域ボランティアの方が、とてもやさしく指導してくれています。ありがたいです。

残り2回のスキー学習もお世話になります。

【よろしくおねがいしまーす。ぼくたちを鍛えて上手にしてください。】

【よーし!! 練習を始めるよ!! でもその前に、思い出のフォトグラフをパチリ。】

シュプールを描くぞ!~あおぞら学級

あおぞら学級は、市民スキー場に行ってスキー学習をしているところです。4回行きます。改めて見ると、4人とも大きくなりましたね!!

2/9 『ラ クンパルシータ』~4年生

4年生が、気持ちよく音楽室で特別楽器をたくさん使って演奏をしていました。興味深かったのは、一曲終わるごとに楽器を変えることです。子どもたちは、途中途中で指がとまったりしながらも楽しそうに演奏していました。私も、小学生だった時に、こんな授業を受けてみたかったです。

【世界の名言】挑戦して失敗してもかまわない。挑戦するたびに、前回より上手に失敗すればいいのだ。(サミュエル・ベケット:フランスの劇作家)

2/9 ミシンサポーター助かります!!

ありがたいです。ミシン学習の時間に、5年生の保護者の方二人が応援に来てくれたからです。担任一人だと「先生、糸を針に通せません!!」「せんせー、玉止めができません。」「センセー、ミシンが急に動かなくなりました。」全然手が足りないのです…

【やさしく教えてくださり、ありがとうございます!!】

【いてっ!! でも、頑張るぞー。だって自分で使うエプロンだもの。】

【ミシンの扱いが、日に日に上達してきましたね。】

【世界の名言】できない理由を探すのではなく、できる理由を探そう。(マーフィー)