学校行事

5.9Tue. 学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業3

「習うより慣れろ」という言葉があります。これは、『人に教えられるよりも、自分で経験を重ねたほうが身につく』といった意味のことわざです。英語でも、Practice makes perfect.(実践により完全の域に達する)という言葉があります。「習う」ことで身につけていた知識再生型の学力ではなく、自ら五感を働かせて経験的に学ぶ、学び取る習慣が大切だと言われている現代。そうした、経験的な学びの強さは、今も昔も変わらないのかもしれません。

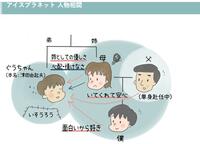

2年生の国語「アイスプラネット」の授業では、登場人物の関係性や出来事、その時の感情等を読み解き、自らの考えをみんなにプレゼンしながら、また、質問や反対意見等ももらい議論していく中で、学習が深まっていました。

「登場人物の言動に着目して、人物の関係や心情の変化をとらえること」、「 登場人物の考え方や生き方などについて、自分の経験などと関連づけて考えをもつこと」等がねらいの単元ですので、登場人物の関係性や心情理解だけでなく、自分事として考え方や生き方など深め・広げる学習に感心しました。

5.9Tue.学力・学習状況調査 英語「話すこと」調査

2月に一度、予備調査を行った英語「話すこと調査」。先生方が進め方を丁寧にスライドにしてくれたので、「話すこと調査」「質問紙調査」を終えることができました。調査問題なので、本来、できばえや学力を競い合うものではありませんが、「何ができるようになっているか・・」「何が身についていないのか・・」を把握し、明日からの学習の仕方に活かすことが最も大切なことです。

今回のオンライン調査で使用した、MEXCBT(メクビット)は、文部科学省が開発したオンラインの学習システムです。 「オンライン上にあり、インターネット環境があればどこからでもアクセスが可能で、国や自治体が作成した試験問題に、オンライン上で挑戦することができる」という利点があるので、英語だけでなく、様々な教科で活用が研究されています。

変化の激しい社会に対応していく、「思考力・判断力・表現力」を身につけてほしいという世の中の要請です。学力・学習状況調査や入試問題の出題傾向のように、いわゆる「思考力を問う問題」が、今後ますます、様々なテストや試験で問われるでしょう。ちょっと難解な問題文を、「情報を整理して、問われていることを読み解き」⇒(必要によっては図表で表し・・)⇒様々な教科で身につけた「見方・考え方を働かせて」⇒「解答を導き出す」。タブレット端末のようなICT機器も利活用しながら、多様な他者と協働し、納得解・最適解を導き出していかなければならい時代です。日々の積み重ね、粘り強い努力、自律的に学び取る姿勢を磨いていきましょう。

5.8Mon.五類感染症移行後の新型コロナ対応

例年にない早めの桜前線に花見や行楽等も楽しめたゴールデンウイークだったのではないでしょうか。大きな事故の報告もなく、風薫る五月の教育活動がスタートしました。

5類移行に伴って、道・千歳市・学校等の対応について以下のような文書を配付しています。

********

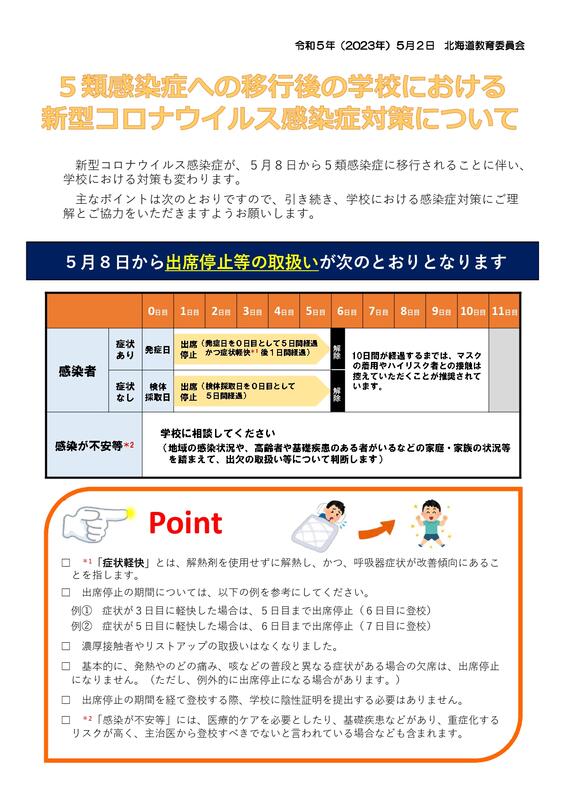

【5類感染症移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について】

1 出席停止の取扱

(1)感染が確認された児童生徒の出席停止は、「発症した翌日から5日経過、かつ、症状軽快後1日が経過するまで」とします。

・発症から10日間経過するまでは、マスク着用を推奨します。

・5月8日前に感染した場合も、5月8日から上記を適用します。

(2)濃厚接触者の特定は行いません。

・発症していなければ、「家族が発症」や「感染対策をせずに飲食を共にした」場合でも、直ちに出席停止の対象となりません。

(3)以下のように合理的な理由があると校長が判断した場合は、出席停止として取り扱います。

・同居者に高齢者や基礎疾患の家族がおり、保護者から感染不安で欠席させたいと相談があり、欠席以外に手段がない場合。

・医療的ケアを必要とする児童生徒、及び基礎疾患により重症化リスクのある児童生徒に対して、欠席が必要との主治医の見解を保護者と確認した場合。

※やむを得ず登校できない場合、オンラインでの学習機会の確保など必要な配慮を行います。

2 発熱や咽頭痛、咳等の症状がある場合の欠席は、病欠として扱うことになります。軽微な症状があることにより登校を制限することはありませんが、無理をして登校することのないようご協力をお願いします。

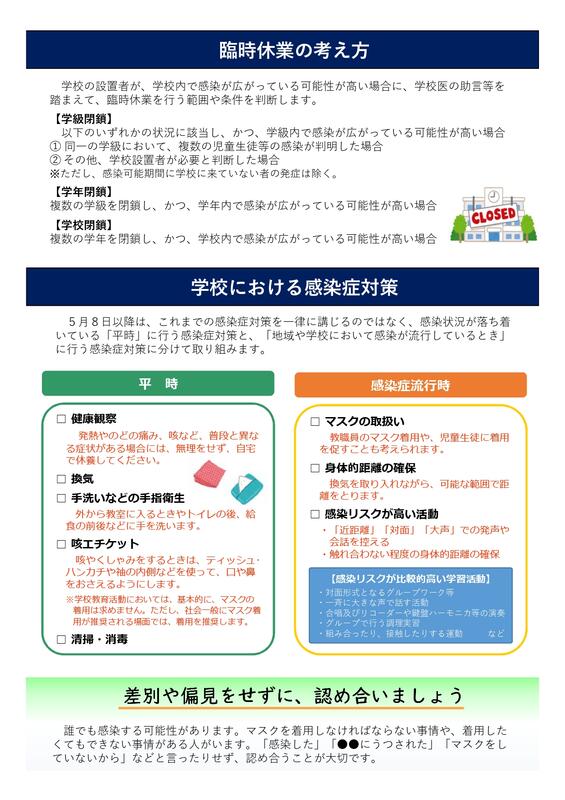

3 臨時休業の判断

・同一学級で複数の感染が判明した場合、季節性インフルエンザ等に準じて、臨時休業の判断をいたします。

・閉鎖期間は、土日祝日を含む5日間を目安とします。

・学年閉鎖は同学年の複数学級での閉鎖、学校閉鎖は複数の学年閉鎖の際に検討します。

4 感染対策

(1)平時においても、以下の感染対策を行います。

①児童生徒の健康観察

・健康観察シートは不要とし、体調不良がないかを、家庭と連携して確認します。

②手洗い

・石鹸での手洗いを指導します。手指消毒は、手洗い困難時に補助的に行います。

③咳エチケット

・ハンカチや袖などで口元を押さえることを指導します。マスクは着用を求めないことを基本とします。

④換気

・気候上、可能な場合は常時、換気を行います(常時換気が困難な場合は、30分に1回以上、窓を全開にするなど)。

(2)地域や学校で感染が流行している場合、「感染リスクが高い活動」に対して、下記の対策を一時的に講じます。

①「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること

②触れ合わない程度の身体的距離を確保すること(間隔を一律にこだわらない。状況に応じて柔軟に対応)

********

【北海道教育委員会の五類移行のリーフより】

5.2Tue.部活動結成集会

5月2日(火)放課後の時間に部活動結成集会を行いました。多くの生徒たちが、自分で選んだ部活動に入部し、決意表明をしています。そんな中、3年生はいよいよ最後の年。日常生活を今まで以上にしっかりと生活することで部活動も充実させてほしいと思います。

5.1Mon.石狩管内中学生バスケットボール選手権大会

4月29日(土)30日(日)に北広島市総合体育館他を会場にバスケットボール管内選手権が開催されました。女子は2回戦で敗れはしたものの試合内容は、心・技・体の成長が見られる素晴らしいものでした。(ベスト16)

男子は、準々決勝で、残り4秒から逆転勝利し、準決勝進出。準決勝、3,4位決定戦に敗れ、第4位という結果でした。修学旅行明け、休養なしの2日間、トップレベルのハードな2試合。精神的にも肉体的にも成長が見られ、ひとりひとりのレベルアップとチーム力の向上により、次のステージでの活躍が期待される内容となりました。男女とも課題を解決し、中体連大会での躍動に期待しています。

5.1Mon.修学旅行を終えて

"Final Interesting Learn Memory 『FILM]』京都 映画のような思い出をつくる”

4月26日~28日に行われた修学旅行は、初日のみ若干の雨模様だったものの、晴天の中、「チーム3学年」が協力し合い一体感のある修学旅行でした。出発前に、「『伝承』と『伝統』は違うので、あなたたちにしか創れない新たな伝統となる修学旅行を創り上げてください」という話をしました。個人旅行とは違うので、「みんなが楽しめるように・・」実行委員会や行動班、宿泊班が、それぞれの役割を果たしながら、歴と文化の奈良、京都のまちを自らの足で踏みしめ、五感で感じてきた修学旅行。With コロナの中では、万全の対策を講じながらの充実した研修を生徒・教職員・旅行団関係者で創り上げた充実感があります。月並みですが、こうした五感で感じてきた経験、協働し合うことで生まれる仲間意識や絆をこれからの学校生活や自己実現に大いに活かしてほしいと願っています。ご家庭でのご支援、ご協力にも感謝申し上げます。お土産話をたくさん聞いてあげてください。ありがとうございました。

4.28Fri.修学旅行⑧

修学旅行団帰着。2泊3日に渡る修学旅行が終了しました。貴重な多くの経験を積むことができ一回り成長することができました。視野を広げることができた3年生、今後の学校生活に期待です。

4.28Fri.修学旅行⑦

修学旅行最終日。

4.27Thu.修学旅行⑥

自主研修続編。伏見稲荷神社他。

4.27Thu.修学旅行⑤

自主研修続編。清水寺。