学校のブログ

1.29 1・2年生の生活科お祭り

2年生が生活科の学習で考えた「おまつり」に、1年生を招待しました。

魚釣りゲームや絵合わせ、太鼓の達人など、2年生が工夫をこらして準備した遊びに、1年生は目を輝かせながら楽しく参加していました。

遊び方をやさしく説明したり、困っている1年生に声をかけたりする2年生の姿からは、お兄さん・お姉さんとしての成長が感じられました。

笑顔と歓声に包まれた、心あたたまる交流の時間となりました。

スケート学習が延期となり、今日はお祭りの続きをしました。みんな楽しそうに回っていました。

人を幸せにすることで、自分も幸せになれる。【アルベルト・シュバイツァ】

1.29 6年生バイキング給食

29日、6年生が、楽しみにしていたバイキング給食を行いました。

栄養や食事のマナーを意識しながら、自分で食べる量を考えて料理を選ぶ姿は、成長を感じさせるものでした。

友だちと会話を楽しみながら、笑顔あふれるひとときを過ごし、思い出に残る給食の時間となりました。

卒業を控えた6年生にとって、小学校生活の大切な一ページとなりました。

どんなものを食べているか言ってみたまえ。そうすれば、君がどんな人間か分かる。【ジャン・アンテルム・ブリア=サヴァラン】

1.28 スケート記録会(3・4・5・6年生)

28日(水)に3・4・5・6年生のスケート記録会を実施しました。

これまでの練習の成果を発揮し、最後まであきらめずに滑り切る子どもたちの姿が見られました。

また、お忙しい中、たくさんの保護者の皆様にご来校いただき、温かい声援を送っていただきましたこと、心より感謝申し上げます。子どもたちにとって大きな励みとなりました。ありがとうございました。

なお、29日(木)は天候等の都合により、あおぞら学級および1・2年生の記録会は実施できませんでした。

こちらは明日、実施予定です。引き続き、子どもたちの頑張りを見守っていただければ幸いです。

あなたのする小さなことが、大きな変化を生む。【ガンジー】

1.20 朝のあいさつ運動

代表委員会による朝のあいさつ運動が始まっています。登校してくる友だち一人一人に、元気な声で「おはようございます!」と声をかける姿が、玄関前を明るくしてくれています。

代表委員の子どもたちは、自分たちで考えた取組として、学校をもっと明るくしたいという思いで活動しています。その気持ちが伝わるような、さわやかなあいさつが毎朝響いています。

また、代表委員だけでなく、「一緒にやりたいです」と自主的にお手伝いしてくれる子どもたちの姿も見られます。学年をこえて協力する姿に、学校全体に温かい雰囲気が広がっています。

あいさつの輪が少しずつ広がり、思いやりのある学校づくりにつながっていくことを期待しています。

あいさつは、心をひらく魔法のことばだ。【松下幸之助】

1.15 スケート学習が始まりました

本校では、体育の学習としてスケート学習が始まりました。

初めて氷の上に立つ子どもたちも多く、最初は緊張した様子でしたが、転びながらも少しずつバランスをとり、笑顔で滑る姿が見られました。

これからの学習を通して、挑戦する気持ちや最後までやり抜く力を育んでいきたいと考えています。

成功とは、失敗に失敗を重ねても、情熱を失わないことである。【ウィンストン・チャーチル】

1.14 冬休み明けの様子

冬休み明け、久しぶりに子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。

友だちと再会を喜び合いながら、笑顔で新年のあいさつを交わす姿が見られました。

各学級では、冬休みの思い出を話したり、落ち着いて学習に取り組んだりと、よいスタートを切っています。

今年も一日一日を大切にしながら、学びを積み重ねていきます。

小さな一歩の積み重ねが、大きな力になる。【福沢諭吉】

12.22 お楽しみ会

各学年でお楽しみ会を行いました。

ゲームや出し物、クイズなど、学年ごとに工夫した活動を楽しみ、笑顔あふれる時間となりました。

友だちと協力したり、思い出を振り返ったりしながら、楽しいひとときを過ごすことができました。

なお、明日お楽しみ会を予定している学年もあります。引き続き、学年ごとの活動を大切にしながら進めていきます。

人生で最も大切なのは、楽しむことを忘れないことだ。【チャールズ・チャップリン】

12.19 PTA体育館清掃へのご協力ありがとうございました

12月19日、PTAの皆さまにご協力いただき、体育館の清掃を行いました。

普段はなかなか手が行き届かない場所まで、丁寧に掃除していただき、体育館がとても明るく、気持ちのよい空間になりました。

子どもたちが安全で快適に活動できるのも、こうした保護者の皆さまの支えがあってこそです。

お忙しい中、ご参加・ご協力いただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

人のために灯した火は、自分の前も明るくする。【孔子】

12.17 プログラミング出前授業

5・6年生が、「トヨタ未来スクール」によるプログラミング授業を実施しました。プログラミング機材を動かし、楽しみながら授業を受けていました。

子どもたちは、身近な自動車や社会の仕組みとプログラミングの関係を学びながら、試行錯誤して課題に取り組んでいました。

「うまく動いた!」「考えを変えたらできた!」という声も聞かれ、楽しみながら論理的に考える力を伸ばす貴重な時間となりました。

失敗は成功の反対ではない。成功への途中だ。【本田宗一郎】

12.16 休み時間の校長室

中休みや昼休みになると、校長室には子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきます。

お絵描きをしたり、知恵の輪に挑戦したりと、それぞれが思い思いの時間を過ごしています。

最近は「九九じゃん」が人気で、勝ったり負けたりしながら、校長室には笑い声があふれています。

校長室は、子どもたちが安心して集い、笑顔になれる場所の一つになっています。

遊びの中にこそ、学びがある。【プラトン】

12.16 食育出前授業

3・4年生が、外部から講師にお迎えし、ビート(てん菜)から砂糖が作られるまでの出前授業を受けました。

ビートの模型に触れたり、映像やお話を通して学んだりしながら、普段何気なく使っている砂糖が、農家の方の努力や工夫によって作られていることを知ることができました。

子どもたちは、食べ物の大切さや、北海道の農業のすごさについて、楽しみながら学ぶ貴重な時間となりました。

知ることは、次に行動する力になる。【ヘレンケラー】

12.15 あおぞら学級制作カレンダー贈呈

あおぞら学級の児童が制作した版画カレンダーを、市役所、教育委員会、福祉センターを訪問し、届けました。

このカレンダーは、授業の中でアイデアを出し合い、時間をかけて一枚一枚丁寧に制作したものです。温かみのある作品に仕上がり、見る人の心が和むカレンダーとなっています。

当日は、市長や教育長を前に、児童は少し緊張した様子でしたが、「カレンダーをつくりました。どうぞ。」と自分たちの思いを伝え、心を込めて手渡しました。市長や教育長、施設の皆様からは、「素晴らしいカレンダーをありがとう」と感謝の言葉をいただきました。関係者の皆さんありがとうございました。

12.12 5年生 お米を炊きました

5年生が家庭科の学習で、お米を炊く実習を行いました。

グループごとにお米を量り、洗い、水の量を確かめながら、協力して作業を進めました。

はじめは少し緊張していた児童も、火加減を見守ったり、時間を計ったりするうちに

「いい匂いがしてきた!」「早く食べたい!」と、楽しそうな声が上がっていました。

炊きあがったご飯はふっくらとして、どの班もおいしくできました。

今回の学習を通して、食べ物を大切にする気持ちや、家庭での調理にも挑戦したいという声も聞かれました。

おいしい料理は、心をこめるところから始まるんだ。【サンジ(ONE PIECE)】

12.10 3年生 消防署見学!

3年生が社会科の学習の一環として、向陽台出張所へ消防署見学に行きました。

消防士さんから、消防車のしくみや道具の使い方、火事のときにどんな働きをしているかを詳しく教えていただきました。

実際に消防車を間近で見たり、防火服の重さを体験したりする中で、

児童からは

「こんなにたくさんの道具を積んでいるんだ!」

「消防士さんってかっこいい!」

といった声が聞かれました。

今回の見学を通して、地域の安心・安全を守る仕事について理解を深めることができました。

向陽台出張所の皆さま、お忙しい中ていねいに教えてくださり、ありがとうございました。

だいじなのは、できるかどうかじゃない。やってみようと思う“勇気”だ!【サトシ(ポケットモンスター)】

12.10 6年生調理実習 任せてね!

6年生が家庭科の学習で調理実習を行いました。

今回は、各班ごとに「自分たちで考えたおかず」づくりに挑戦しました。食材や調理方法を相談しながら、役割分担をして協力してつくる姿がとても頼もしかったです。

出来あがった料理は、味も彩りも工夫がいっぱいで、どの班も「自分たちの力で作れた!」という達成感に満ちた表情でした。調理の楽しさや、協力する大切さを実感できる学習となりました。

料理とは、心で作り、心で味わうものだ。【エスコフィエ】

12.3 コンサドーレ選手来校!!

本日、プロサッカーチーム 北海道コンサドーレ札幌 の選手の皆さんが本校を訪れ、特別スポーツ交流を行ってくださいました。

選手による華麗なテクニックのデモンストレーションでは、スピード感あふれるボールさばきに、子どもたちから大きな歓声が上がりました。その後は、一緒にパス交換をし、プロの技術と人柄に触れながら、楽しく貴重な時間を過ごしました。

子どもたちは、「あんなふうにできるようになりたい!」「練習の大切さが分かった!」と目を輝かせていました。トップレベルの選手とふれあう体験は、大きな刺激となったようです。

コンサドーレ札幌の選手の皆様、関係者の皆様、ありがとうございました。たくさんプレゼントもいただきました。

努力すれば、何でも可能になる。【リオネル・メッシ】

12.3 4年生校内授業研 社会「ごみを減らすために自分たちにできること」

4年生が社会科の研究授業として、「ごみを減らすために自分たちにできること」を考える学習を行いました。日々の生活を振り返りながら、分別の工夫やリサイクルへの参加など、子どもたち一人ひとりが“今日から実践できること”を主体的に話し合う姿が見られました。

本校では、子どもが主体的に学ぶ授業づくりを研究テーマとして取り組んでいます。今回の授業後には、全職員で授業を振り返り、子どもたちの学びをより深めるための指導方法について研修を行いました。

「授業に対する準備」や「自分の考えを比べる活動の工夫」など、授業改善に向けた具体的な意見が活発に出され、教職員にとっても学びの多い時間となりました。

これからも、子どもたちが自分で考え、学びを広げていく授業をめざして、学校全体で取り組んでいきます。

子どもは、教えられたように育つのではなく、出会った大人の姿に育つ。【山本五十六】

12.1 きたえるーむ

本校では現在、中休みの時間を活用して、保健体育委員会が企画した〈きたえるーむ〉を行っています。

新体力テストの種目を楽しみながら体験できる活動で、反復横跳び・長座体前屈・握力など、日替わりでチャレンジしています。

子どもたちは

「今日の種目はなんだろう?」「去年より記録が伸びた!」

と意欲的に取り組み、友達同士で励まし合う姿も見られます。

体力づくりへの関心を高め、楽しみながら健康な体を育てていくことをねらいとして、今後も継続していきます。

昨日の自分より、ほんのちょっとでいい。強くなればいいんだ。【竈門炭治郎】

12.2 人権教室

2日(火)、人権擁護委員の皆さまをお迎えし、人権教室を実施しました。

DVD教材を視聴しながら、「自分も相手も大切にすること」「ちがいを認め合うこと」について、わかりやすくお話をしていただきました。

子どもたちは、登場人物の気持ちを自分に重ねながら真剣に考え、

「もし自分だったらどうするだろう?」

「友達に優しくしたい」

など、たくさんの気づきを口にしていました。

一人ひとりが大切にされる学校をめざして、これからの生活にも生かしていきたいと思います。

人は、自分がしてほしいと思うことを、人にもしてあげるべきである。【孔子】

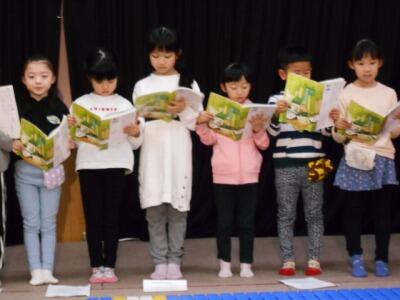

11.28 こども園訪問

28日、近隣のこども園を訪問し、交流活動を行いました。

まずは国語の音読発表を聞いていただき、子どもたちは少し緊張しながらも、はっきりとした声で読み上げることができました。

続いて、「ありがとうの花」を一緒に歌いました。こども園のみなさんの笑顔が広がり、あたたかい時間となりました。

最後は、みんなで“じゃんけん列車”をして遊びました。学年や年齢を越えて仲良くつながり、楽しそうな声が響きました。

これからも地域の方々とのふれ合いを大切にし、子どもたちの成長につながる活動を続けていきたいと思います。

ひとりで見る夢はただの夢。みんなで見る夢は現実になる。【しまじろう】

11.27 「いのちの大切さ」を学ぶ授業をしました

27日、助産師さんをお招きして、3年生対象に「いのちの大切さ」をテーマにした特別授業を行いました。

赤ちゃんがどのように育ち、どのように生まれてくるのか、実際の経験に基づいたお話を聞きながら、子どもたちは真剣な表情で学んでいました。

助産師さんが伝えてくださった「一人ひとりのいのちは、かけがえのない宝物」という言葉が、子どもたちの心に深く響いたようです。

いのちの重さや周りの人への感謝について、改めて考える貴重な時間となりました。

いのちは、それだけで奇跡だ。(レオナルドダヴィンチ)

11.18 学芸会 片付け

本日、学芸会で使用した会場の片付けを全校児童で協力して行いました。

全校児童で、全員で力を合わせて会場を元の姿に戻すことができました。

また、学芸会を支えてきた実行委員会の4・5・6年生が、活動のふり返り(反省会)を行いました。

よかった点や今後の改善点などを話し合い、次の行事に向けて活かしていく姿が見られました。

子どもたちの協力と責任ある姿に、改めて成長を感じる一日でした。

協力とは、同じ方向を向くという決心から始まる。(アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ)

11.15 学芸発表会一般公開日が終わりました。

11月15日は学芸発表会一般公開日に、たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました。

子どもたちは、この日のために一生懸命練習してきました。劇や音楽、全校合唱のステージで、自分たちの力を精いっぱい発揮する姿に、多くの温かい拍手をいただきました。

ご来場の皆様に支えられ、子どもたちは大きな達成感を味わうことができました。

引き続き、子どもたちの成長を見守っていただければ幸いです。

やってみせて、言って聞かせて、させてみせて、ほめてやらねば、人は動かず。(ゲーテ)

11.12 児童公開日終わりました

12日(水)に、児童公開日が行われ、どの学年もこれまでの練習の成果をしっかりと発揮することができました。

1・2年生・5・6年生は心をひとつにして取り組んだ劇、3・4年生は息の合った音楽、そして全校児童で歌った合唱が体育館いっぱいに響きました。子どもたちの一生懸命な姿に、温かい拍手がたくさん送られていました。

15日には一般公開日を予定しています。

子どもたちの成長した姿を、ぜひ多くの皆様にご覧いただければと思います。ご来校を心よりお待ちしております。

信じてくれる仲間がいるなら、強くなれる。(ワンピース・ウソップ)

11.04 全校合唱練習

全校合唱の練習が始まりました!

いよいよ、全校合唱の練習がスタートしました。

今年は、みんなで心をひとつにして

「向陽っ子の歌」 と 「ありがとうの花」 を歌います。

最初はグループに分かれて歌いました。その後、体育館に集合して練習しました。

体育館には子どもたちの元気な歌声が響き、

笑顔あふれる時間になっています。

本番に向けて、これからさらに練習を重ねていきます。

ご家庭でも応援よろしくお願いします!

ひとりの声は小さくても、みんなで歌えば世界を変える力になる。(マーティン・ルーサー・キング・Jr.)

10.27 学芸会練習が始まりました

学芸会に向けた特別日課が始まりました。

子どもたちは、それぞれの役割に責任をもちながら練習に取り組んでいます。

本番に向けて、よりよい発表になるよう励んでまいります。

私にとって“いっしょにいること”とはチームワークということだ。(ウオルト・ディズニー)

10.23 3・4年 参観日

どのクラスでも、子どもたちは保護者の方に見守られながら、一生懸命に学習に取り組む姿が見られました。

3年生は学活「転入生を迎えよう」で、どのようにして転入生を迎えるかについて、話し合いながら案を出しました。4年生は社会科の「社会見学のまとめ」の発表を行い、見学を通して学んだことを、分かりやすく工夫して伝える姿が見られました。

保護者の皆様からは、「発表の声が大きくなった」「友達と協力する姿が頼もしい」などの感想をいただきました。これからも、互いに学び合う授業を通して、子どもたちの成長を支えていきます。

また、2月には、レクリエーションや給食試食会についても、ご検討いただきありがとうございました。

10.21 5・6年 参観日

高学年らしく、どのクラスも落ち着いた雰囲気の中で学習に取り組む姿が見られました。5年生は国語「環境問題についてのプレゼン発表」に挑戦。自分の考えをはっきりと伝えようとする姿が印象的でした。6年生は総合「世界が100人の村だったら」の授業で、友達と意見を出し合いながら問題解決に向けて話し合う姿が見られました。

保護者の皆様からも「集中して学んでいる姿に成長を感じた」とのお声をいただきました。これからも、互いに学び合う授業づくりを大切にしていきます。

10.20 1・2年生、あおぞら学級 参観日

本日、1・2年生とあおぞら学級参観日を行いました。

1年生・2年生の子どもたちは、少し緊張した表情を見せながらも、一生懸命に学習に取り組む姿を見せていました。1・2年生はどちらも算数の学習でした。これまでの学習の成果や自分の考えを伝える場面を保護者の方々に見ていただくことができました。

あおぞら学級では、生活単元学習の授業をみていただきました。

授業の中では、友達と協力したり、自分の考えを伝えたりするなど、成長した子どもたちの姿がたくさん見られました。今後も、日々の学びを大切にしながら、子どもたちの成長を見守っていきたいと思います。

できないことが、できるようになる。それが学ぶということだ。(野口英世)

10.16 学芸会に向けて

学芸会に向けて、各ブロックでの準備が始まりました。本番に向けて、子どもたちは配役を決めたり、合唱や器楽の練習をしたりと、真剣に取り組んでいます。仲間と協力しながら一つのものを作り上げる経験は、子どもたちにとって大きな成長の機会となります。本番では、これまでの努力の成果を堂々と発表してくれることでしょう。これからも、子どもたちのがんばる姿を温かく見守っていただければと思います。

10.15 あおぞら学級 職業体験

職業体験学習の一環として、地域の事業所「メビウス」を訪問しました。この活動では、実際の職場での仕事にチャレンジすることで、働くことの楽しさや大変さ、社会とのつながりを学ぶことを目的としています。

当日は、「おしぼり作り」や「トマトの箱詰め」といった作業を体験させていただきました。スタッフの方の話をよく聞きながら、一生けん命に取り組んでいました。慣れない作業に少し緊張した様子も見られましたが、自分の手で完成させることができた達成感を感じているようでした。

今後も児童一人ひとりの興味や可能性を大切にしながら、地域や社会とつながる学びを大切にしていく予定です。

10.14 後期始業式

本日、10月14日(火曜日)に後期の始業式を行いました。

短い秋休みでしたが、児童は元気な表情で登校し、笑顔のあふれるスタートとなりました。

校長先生からは、「しっかりと自分の目標をもって、頑張りましょう」というお話がありました。

子どもたちは静かに耳を傾け、新たな目標に向かう決意を新たにしていました。

後期も健康と安全に気をつけながら、充実した学校生活を送ってほしいと思います。

引き続き、本校の教育活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

成し遂げるまでは、いつも不可能に思えるものだ(ネルソン・マンデラ)

10.10 前期終業式

10月10日(金)に、令和7年度前期の終業式を行いました。

前期の学習や学校生活をふり返り、子どもたちは一人ひとりが成長を実感できる節目の一日となりました。

校長先生からは、「やる気」「思いやり」「笑顔でチャレンジ」というお話がありました。子どもたちと一緒にふりかえりをしました。

児童の皆さんは、これまでの頑張りをしっかり振り返り、後期に向けて新たな目標を立てていきましょう。

保護者の皆さま、地域の皆さまには、日頃より温かいご支援・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

引き続き、後期もどうぞよろしくお願いいたします。

今日という日は、残りの人生の最初の日である。(チャールズ・ディードリッヒ)

10.10 ヤクルト様出前講座

ヤクルトの出前講座「おなか元気教室」を開催しました。

講師の方から、腸の働きや善玉菌の大切さについて、わかりやすくお話をしていただきました。

実際に腸の模型を使った説明や、楽しいクイズなどもあり、子どもたちも興味津々!

おなかの健康について楽しく学ぶことができました。

ご協力いただいたヤクルトの皆さま、本当にありがとうございました。

これからも、健康で元気な毎日を送るために、「おなか元気教室」で学んだことを生かしていきたいと思います。

学ぶことは、生きる力を育てること。(福沢諭吉)

10.09 いのちの授業

子どもたちと一緒に「いのちの授業」を行いました。助産師さんに来校していただき、授業を行いました。

自分のいのち、周りの人のいのちの大切さについて考え、改めて“生きていることの尊さ”を感じる時間になりました。

子どもたちは真剣な表情で話を聞き、自分の思いを丁寧に言葉にしていました。

これからも「いのち」を大切にする心を育んでいきたいと思います。

いのちは、自分のためだけにあるのではない。(相田みつを)

10.08 6年社会~徳川家康の時代を探ろう~

6年生の社会では、日本の歴史についての学習を進めています。今回は「徳川家康」についての授業を行いました。

子どもたちは、教科書や資料から当時の人々の暮らしや、家康が行った政治の工夫などを読み取りながら、歴史の流れやその背景について調べを進めました。そのうえで、自分の考えや気づきをスライドにまとめ、分かりやすく整理する活動にも取り組んでいます。「このとき、どうしてこんなことをしたんだろう?」「戦いのあとに平和な時代が続いたのはなぜだろう?」と疑問をもちながら資料に向き合い、学びを深めている姿がとても印象的でした。「歴史が好きになってきた!」と話す児童も増えています。これからも、「自分で調べ、考える」姿勢がさらに育っていくことを楽しみにしています。

10.08 3年理科 光の学習~鏡で光を動かしてみよう~

3年生の理科では、「光のはたらき」について学習しています。この日は、外に出て鏡を使い、光の反射の仕方を体験しました。「光を思ったところに当てるにはどうしたらいいんだろう?」「鏡の角度をこうしたら、もっと遠くまで届くかも!」などと、友だちと相談しながら、さまざまな向きに鏡を動かして試していました。光の動きを実際に見たり、工夫したりしながら体験することで、反射のしくみや鏡の使い方についての理解を深めることができました。

10.08 1年図工 作品鑑賞会 〜友だちの作品のいいところ、見つけたよ〜

図工の時間に「作品鑑賞会」を行いました。図工の時間に作ってきた粘土や絵画の作品を見合って、お互いの作品のよさを見つけて、鑑賞シートに書いたり、言葉で伝え合ったりする活動です。

「〇〇さんの色がきれいでした!」「△△さんの魚がかわいかった!」と、どんどんよいところを見つけては、自分の言葉で一生懸命に伝えていました。「もっとたくさん書きたい!」「あの人にも伝えなきゃ!」と、夢中になって活動する姿に、文字を書く力や友だちとの関わりの力が大きく育っていることを感じました。作品を通して心が通い合う、あたたかい時間となりました。

10.06 2・3年生「チトセコ」SDGs 出前授業

チトセコさんのご協力により、2・3年生を対象に「SDGs」についての出前授業を行いました。

授業では、地球をみんなで守るためにSDGsがあることや、気候変動や二酸化炭素の問題についてわかりやすく教えていただきました。その後、校舎内にある電化製品をみんなで探す活動を行いました。

子どもたちは教室や廊下、職員室などさまざまな場所を見回り、「テレビ」「エアコン」「パソコン」などの電化製品を見つけながら、普段使っている機械がどのように電気を使っているのか、またその電気が環境にどのような影響を与えているのかを学びました。また、「省エネ」「再生可能エネルギー」「森林による二酸化炭素吸収」のバランスが大切であることも教えていただきました。

参加した児童からは、「コンセントの中はどうなっているんですか?」「電気を大切に使いたい」「家でもシャワーの使い方に気をつける」などの感想があり、環境への関心を高める貴重な時間となりました。

10.06 2年算数 正方形の形の学習

子どもたちは、図形に親しみながら、正方形の特徴を楽しく学びました。授業のはじめには、さまざまな四角形の図を見て、「どれが正方形かな?」とみんなで考えました。「おりがみと同じ形!」「これは長方形っぽい」など、身近な物と結びつけながら、正方形を見つけ出す姿が印象的でした。

実際に折り紙を切って正方形をつくり、定規で辺の長さを測ったり、角を三角定規で確かめたりする活動を行いました。子どもたちは「全部の辺が同じ長さだ!」「角がまっすぐだ!」と発見しながら、正方形の“ひみつ”を楽しく見つけていました。

最後には「正方形は、四つの辺がぜんぶ同じ長さ」「角が全部まっすぐ(直角)」など、自分の言葉でしっかりまとめることができました。子どもたちは、図形にふれる楽しさを感じながら、学びを深めています。これからも、生活の中にある“形”に注目し、楽しく学習を進めていきます。

10.04 いじめをなくすために自分たちができることを考える

石狩振興局主催による「石狩管内 どさんこ☆子ども地区会議」がオンラインで開催され、本校からは代表委員の児童6名が参加しました。この会議は、いじめのない学校・地域づくりを目指し、石狩管内の小学生・中学生・高校生の代表が集まり、互いの意見を出し合いながら考えを深める場です。

参加者一人ひとりが「いじめをなくすために自分たちにできること」について意見を出し合い、グループで話し合いながら、より良いアイデアをまとめていきました。自分たちの意見に他校の児童・生徒から票が入ったり、他の子の意見に共感したりすることで、新たな視点や気づきが生まれ、子どもたちにとって大変貴重な学びの機会となりました。

最後には、各グループで話し合った内容を発表し、「今、自分たちにできるベストな取り組み」についてまとめることができました。年齢や学校の垣根を越えて意見を交わすことで、子どもたちは、一人ひとりが「いじめをなくすために行動する責任がある」ことを改めて実感したようです。今後も、この会議で得た学びを子どもたちが発信し、「安心して過ごせる学校」づくりにつなげていくことを願っています。

10.03 石川先生による出前授業

本校で長年お世話になっている石川先生に来校していただき、1年生・4年生・5年生を対象に出前授業を行っていただきました。石川先生の授業は、子どもたちが夢中になる工夫がたくさんあり、言葉のおもしろさや表現する楽しさを存分に味わうことができました。1・5年生は音読や言葉遊びを通して、4年生はクイズを出し合って、自分の考えを伝える活動を通して、学ぶことの楽しさを実感している様子でした。

また、先生方にとっても、授業の進め方や子どもへの関わり方など、多くの学びがある貴重な機会となりました。子どもたちの反応や成長の様子から、日々の授業にも取り入れたいと感じるヒントをたくさん得ることができました。

今回の出前授業を通して、子どもたちはもちろん、教職員にとっても大きな刺激となり、今後の授業づくりに生かしていきたいと考えています。石川先生、ありがとうございました!

10.03 1年生音読練習

国語の授業で音読を頑張っています。11月に予定されている保育園・幼稚園への訪問に向けての準備です。小学校に入って半年がたち、読み方もずいぶん上手になってきた1年生。今回は、自分たちが読めるようになったことを小さいお友達に見てもらおうと、教科書の題材を使って、練習しています。

声の大きさ、はっきりとした発音、間のとり方、聞いている人に伝わるように読むことなど、先生やクラスのみんなと工夫しながら練習を重ねています。みんなで良い発表になるように頑張っています。

10.02 3・4年合同音楽

3年生と4年生が合同で音楽の授業に取り組みました。リコーダーと合唱の両方に挑戦し、これからも練習を積んでいきます。リコーダーでは、息の使い方や指づかいに気をつけながら、みんなで音をそろえる練習をしています。特に、3年生は初めての発表会ということもあり、少し緊張しながらも、4年生についていけるよう頑張っています。4年生はリード役として、音の強弱やテンポを意識しながら演奏に深みを出そうと努力しています。

10.01 校内授業研・学校教育指導訪問

本日、本校では主任指導主事訪問が行われました。3年生の国語の授業を特設授業として公開し、「主体的に学びの楽しさを実感する子どもの育成」をテーマに、書く活動の授業を参観いただきました。

子どもたちは、自分の考えや思いを文章に表すことに意欲的に取り組み、友達の意見を聞いたり、工夫して表現したりする姿が見られました。授業後には、子どもたちが主体的に学びに向かう姿勢や楽しそうに学ぶ様子を評価していただきました。

今後も、子どもたち一人ひとりが「学ぶ喜び」を実感できる授業づくりに努めてまいります。

一歩一歩、着実に積み重ねていけば、予想以上の結果が得られるだろう。(豊臣秀吉)

0929 高校生インターンシップ

この度、地元の高校からインターンシップ生(4名)を迎え、2日間の活動が始まりました。

最初は少し緊張した様子の高校生たちでしたが、授業や休み時間の活動に積極的に参加してくれています。子どもたちは、お姉さん先生の登場に目を輝かせ、一緒に遊んだり勉強を教えてもらったりと、とても嬉しそうです。

未来の教育を担う世代である高校生が、小学校での様々な経験を通して、多くを学び、将来の夢を育む貴重な機会となることを願っています。

君たちは名前を持っています。これはお父さんとお母さんが未来に託した希望です。世界で一番短い美しい歌です。(武田鉄矢)

0929 創意工夫展表彰

千歳市で開催された「創意工夫展」において、本校の児童が優秀な成績を収めました。

その功績を称え、校長室にて表彰式を行いました。

表彰を受けた児童は、日頃の学びや工夫の成果を形にし、見事な発想力と努力を発揮しました。

校長先生からは、

「一つのことを考え抜き、工夫する姿勢がとても素晴らしい。これからの学びにも生かしていってください」

とのお言葉がありました。

これからも児童一人ひとりの創造性を大切にし、学びを広げていきたいと思います。

どんな創造も、最初は破壊からはじまるものだ。(パブロ・ピカソ)

0929 秋の読書週間

本校では、秋の読書週間が始まりました。

毎朝、朝読書やおすすめの本を紹介するポップづくりをしています。2日(木)には、読書の日として、本の読み聞かせを予定しています。本が好きな子が多くなるようにこれからも活動していきたいと思います。

あらゆる良書を読むことは、過去数世紀の最高の人々と会話するようなものだ(アルベルト・アインシュタイン)

0929 アントレプレナーシップ出前講座

本日、5・6年生を対象に「アントレプレナーシップ(起業家精神)」についての出前講座を行いました。

講座では、身近な課題を見つけて解決方法を考えるワークを通じて、子どもたちが「自分で考え、行動することの大切さ」を体験しました。

参加した児童からは、

「友だちと意見を出し合うのが楽しかった」

「アイデアを形にするってワクワクする!」

といった感想も寄せられ、未来を担う子どもたちの柔軟な発想力に大きな可能性を感じました。

今後も、子どもたちが自ら学び、挑戦する力を育む活動を続けてまいります。

挑戦する機会というものは誰にでも平等である(スティーブ・ジョブズ)

0926 クラブ活動

4年生から6年生までの児童によるクラブ活動は、第5回目を迎えました。

それぞれのクラブで工夫をこらし、仲間と協力しながら楽しく活動する姿が見られました。

活動を重ねるごとに子どもたちのアイデアや主体性が育ち、回を追うごとに成果が大きくなってきています。

次回は反省会となります。これまでの活動をふり返り、良かった点や改善点を共有することで、さらに成長につながる時間となることでしょう。

人に笑われるくらいの夢を持ってそれに向かって、いかに自分自身を信じれるかだ。(本田圭佑)

0926 スマホ教室

4年生と6年生を対象に「スマホ教室」を行いました。

子どもたちは、スマートフォンの基本的な使い方だけでなく、インターネットの安全な利用方法やマナーについても真剣に学びました。

SNSやネット上でのトラブルを防ぐために大切なこと、正しい情報の見分け方、時間の使い方などを確認し、生活の中で役立つ知識を身につけることができました。

児童からは「知らなかったことが分かってよかった」「これから気をつけたい」という感想も多く聞かれ、充実した学びの時間となりました。

科学は便利さを与えるが、使う人間の心が正しくなければならない。(アインシュタイン)

0925 いじめなくしたいプロジェクト

本校では「いじめをなくしたいプロジェクト」に取り組みました。

子どもたち一人ひとりが「自分にできること」を考え、各学級で話し合いを重ねてスローガンを決定しました。

これからも学校全体で力を合わせ、温かい学校づくりを進めていきます。

いちばんいけないのは 自分なんかだめだと思いこむことだよ。(ドラえもん)

0924 6年生 家庭科ナップサック作り

6年生は家庭科の学習でナップサック作りに取り組みました。

ミシンを使ったり布を裁ったりと、子どもたちにとっては新しい挑戦がたくさんありましたが、完成したナップサックを手にして、とても満足そうな表情を見せていました。

当日は保護者の皆様にもボランティアとしてご協力いただき、大変心強く、子どもたちも安心して活動することができました。ご協力に心より感謝申し上げます。

手を動かすことは、頭を動かすこと。(ピタゴラス)

0924 4年生実習生とお別れ

本校に来ていた教育実習生との20日間の学校生活が、本日で終了しました。

子どもたちは、授業や休み時間を通して多くのことを学び、たくさんの思い出をつくることができました。最終日は4年生教室で、お別れ会を開き、最後の思い出を作っていました。

実習生の先生にとっても、この経験が今後の大きな力となることを願っています。

教えることは二度学ぶことである。【ジョセフ・ジュベール】

0922 クリーン作戦

9月22日、全校児童が校区内の公園で清掃活動を行いました。

落ち葉を集めたり、ごみを拾ったりと、一人ひとりが一生懸命に取り組み、公園がとてもきれいになりました。

「地域を大切にする気持ち」や「みんなで協力することの大切さ」を学ぶ、よい機会となりました。

子どもたちは「きれいになって気持ちいい!」「これからも大事にしたい」と笑顔で話していました。

小さな行いが世界を変える。(マザー・テレサ)

0918 5年生宿泊学習

9月18日から9月19日にかけて、5年生が宿泊学習に出かけました。

JICAを訪問し、世界の国々の暮らしやSDGs(持続可能な開発目標)について学びました。子どもたちは、地球の未来や自分たちにできることについて真剣に考える時間をもつことができました。

また、山の家ではグループごとに協力してカレーライス作りに挑戦しました。火を起こしたり野菜を切ったりしながら、仲間と力を合わせて作ったカレーの味は格別でした。

さらに、自然に囲まれた山道を歩くハイキングでは、季節の草花や山の景色を楽しみながら元気に活動しました。

学びと体験の両方にあふれた充実した二日間となり、仲間との絆もいっそう深まりました。

一人で見る夢はただの夢。みんなで見る夢は現実になる。(ジョン・レノン)

0917 教育実習生 研究授業

9月17日、教育実習生が4年生の体育で研究授業を行いました。

これまでの学びを生かしながら、子どもたちが意欲的に体を動かし、協力して活動できるよう工夫された授業でした。子どもたちも楽しみながら真剣に取り組み、笑顔があふれる時間となりました。

実習生にとっては、子どもたちとの関わりの中で多くの学びを得る貴重な機会となりました。

24日で教育実習は終了しますが、この経験を今後の教師としての歩みに大いに生かしてくれることと思います。

子どもたちにとっても、実習生との出会いは思い出に残るひとときとなりました。

教育とは、バケツを満たすことではなく、火を灯すことである。(ウィリアム・バトラー・イェイツ)

0912 あおぞら学級 紫蘇ジュースづくり

あおぞら学級では、学級園で育ててきた紫蘇を収穫し、みんなで「紫蘇ジュース」を作りました。

まずは収穫した紫蘇の葉をきれいに洗い、煮出していきます。そこにきび砂糖やリンゴ酢を加えると、きれいな赤紫色のジュースができあがりました。

できたての紫蘇ジュースをみんなで味わうと、「すっぱいけどおいしい!」「きれいな色だね!」と大喜び。自分たちで育てたものを使って作る楽しさや、自然の恵みへの感謝を感じることができました。

これからも、学級園の活動を通して「つくる喜び」と「味わう楽しさ」を学んでいきたいと思います。

食べ物はただお腹を満たすものではなく、心と体を育てるものだ。(ヒポクラテス)

9.11 3年生社会科見学

9月11日、3年生が社会科見学に出かけました。

まず「さけますふ化場」では、えさやり体験や稚魚の放流、ふ化の仕組みを教えていただいたりしました。子どもたちは命のつながりに興味津々でした。

次に「浄水場」では、水がどのようにきれいになって私たちの家に届くのかを学びました。水の大切さを改めて感じることができました。

最後に訪れた「キッコーマン北海道」では、しょうゆができるまでの工程を見学しました。大きなタンクや香ばしいにおいに驚きながら、食べ物が食卓に届くまでの工夫を知ることができました。

今回の社会科見学を通して、自然・くらし・食べ物についてたくさん学ぶことができました。これからの学習にもいかしていきたいと思います。

水はすべての命の源である。(古代ギリシャ哲学者 タレス)

9.9 4年生社会科見学

9月9日、4年生が社会科見学で「北海道開拓の村」と「北海道博物館」に行ってきました。

まず訪れた「北海道開拓の村」では、昔の建物や生活の様子を見学しました。明治・大正時代の町並みを歩きながら、人々のくらしや仕事について学び、実際に体験を通して歴史を感じることができました。

次に「北海道博物館」では、北海道の自然や歴史、アイヌ文化についての展示を見学しました。大きなマンモスの模型や貴重な資料を前に、子どもたちは目を輝かせて学習していました。

今回の社会科見学を通して、北海道の歴史や自然に親しみ、学びを深めることができました。学校での学習ともつなげながら、これからも調べ学習を進めていきたいと思います。

子どもは未来からの使者である。(ガブリエル・マルセル)

9.5 避難訓練

9月5日、大規模地震の発生を想定した避難訓練を実施しました。

今回の訓練では、緊急地震速報の合図とともに、各自が安全を確保する行動から始まり、その後、避難経路を通って指定された避難場所まで避難しました。今回は休み時間に訓練を実施しました。

参加者全員が真剣な表情で訓練に臨み、迅速な避難行動を確認することができました。 今回の訓練を通じて、改めて災害への備えの重要性を再認識しました。 今後も定期的な訓練を実施し、防災対策に万全を期してまいります。

備えよ、常に。(ロバート・ベーデン=パウエル)

9.5 クラブ活動

本校では、クラブ活動を通して学年の枠をこえた交流を楽しんでいます。

どのクラブもとても活気があり、笑顔あふれる時間になっています。

お菓子クラブでは、自分たちで作ったマグカップホットケーキを「おいしい!」と味わいながら楽しいひとときを過ごしました。

運動クラブでは、体育館でおにごっこやリレーを行い、みんなで元気いっぱいに体を動かしました。

そのほかのクラブでも、上級生と下級生が協力しながら活動する姿が見られ、学年をこえたつながりが自然に生まれていました。

クラブ活動を通して、お互いを思いやる気持ちや、新しい発見を楽しむ姿がたくさん見られました。

楽しいことをしているとき、人は最もよく学ぶ。(アリストテレス)

9.4 2年生社会見学

4日(木)、社会見学でバスと電車を利用し、千歳空港まで行ってきました。

公共の交通機関を使う練習をしながら、みんなで協力して目的地を目指しました。

空港に到着してからは、スタンプラリーにも挑戦しました。

広い空港の中を歩きながら、普段はなかなか見ることのできない場所を体験でき、とても楽しい時間を過ごしました。

今回の社会見学を通して、公共交通の利用方法や空港の役割について学ぶことができました。

建築とは、人々が集い、歴史や人間の生活、世界に思いを巡らせるための公共空間であると私は信じている。【安藤 忠雄】

9.3 1年生社会見学

9月3日(水)、1年生は箱根牧場へ社会見学に行ってきました。

牧場では、乳しぼり体験や動物へのえさやりを行い、普段はできない貴重な体験に子どもたちは大喜びでした。

「はじめて乳しぼりをして、ミルクが出てびっくりしました。」「また牧場に行って、もっとどうぶつとあそびたいです。」「また牧場に行って、もっとどうぶつとあそびたいです。」と話していました。

バスでの移動中も元気いっぱいで、天候にも恵まれ、おいしいお弁当をみんなで楽しくいただきました。

自然の中でたくさん学び、思い出に残る1日となりました。

世に生を得るは、事を成すにあり(坂本龍馬)

8.29 滝野自然の家から工藤先生が来校

5年生は、滝野自然の家よりお越しいただいた工藤先生と一緒に、「全員で楽しむにはどうすればよいか」をテーマにしたプラクティスに取り組みました。活動では、みんなで協力することや相手を思いやることの大切さを、実際に体を動かしながら体感することができました。ゲームや課題に挑戦する中で、友だちと声をかけ合ったり、失敗を受け入れて工夫したりと、自然と助け合う雰囲気が生まれていきました。

児童たちは、「みんなでやるともっと楽しい」「協力するって気持ちいい」という実感を持って、全員で楽しむことの意味を深く学んだ様子でした。今回学んだことを、これからの学校生活や行事でも活かしていけると思います。

8.29 修学旅行2日目 小樽自主研修

修学旅行2日目は、小樽での自主研修を行いました。グループごとに事前に立てた計画にそって、歴史的な建物や観光名所を巡りながら、小樽の魅力を自分たちの目で確かめました。オルゴール堂や小樽運河、北一硝子などを訪れた子どもたちは、それぞれの場所で写真を撮ったり、お土産を選んだりしながら、時間を意識して行動することや仲間との協力の大切さを学んでいました。

8.28 修学旅行1日目

最初に訪れたのは、「登別伊達時代村」。江戸時代の町並みが再現された中で、侍や忍者の姿を見たり、昔の暮らしをのぞいたりと、楽しみながら歴史にふれることができました。

その後は、洞爺湖が見渡せる「サイロ展望台」へ。雄大な湖と山々の景色を一望できるスポットで、自然の美しさに思わず歓声が上がりました。記念写真もたくさん撮りました!昼食をここのレストランでとりました。

夕方は、「ルスツリゾート」へ移動。遊園地でのスリルを味わい、友だちと一緒にホテルでの時間を過ごしながら、明日への期待も高まっている様子でした。

初日から笑顔いっぱいの修学旅行。思い出に残る素敵なスタートとなりました!

8.27 修学旅行結団式

修学旅行 結団式が行われました ~いよいよ明日出発です!~

校長先生や先生方からは、「仲間との絆を深める良い機会にしてほしい」「安全第一で行動するように」というお話があり、全員が改めて気を引き締める時間となりました。

実行委員の挨拶や注意事項の確認もあり、いよいよ明日からの旅に向けて気持ちが高まってきました。仲間と過ごす貴重な時間の中で、普段は見られない一面を発見したり、協力し合ったりすることで、クラスの団結もより深まっていくことでしょう。明日からの修学旅行が、楽しみです!

8.27 夏休み明け2日目

前期後半が始まり、子どもたちは元気いっぱいに登校しています。夏休み明けとは思えないほど、教室では明るい笑顔と活気があふれています。授業にも真剣な表情で取り組み、一人ひとりが目標に向かって頑張る姿が見られます。

これからの学びをさらに深め、実りある学校生活となるよう、教職員一同サポートしてまいります。今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

7.28 夏休み学習サポート

本日、実施した「夏休み学習サポート」には、多くの児童が参加し、静かな雰囲気の中で集中して学習に取り組む姿が見られました。

それぞれの課題や復習プリントに主体的に取り組んだり、先生に質問したりするなど、学びに向かう意欲が感じられる時間となりました。

千歳科学技術大学からもボランディアの学生さんも来ていただき、充実した学びを行うことができました。

参加した児童からは

「家だと集中できないけど、ここならがんばれる」

「先生に聞けてわかるようになった」

という声も聞かれました。

夏休み明けの学習につながる、充実した時間となりました。保護者の皆様のご協力に感謝申し上げます。

努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る。(井上靖)

7.25 前期前半が終了しました

皆様の温かいご支援のおかげで、無事に1年間の約3分の1を終えることができました。運動会をはじめとする数々の行事や縦割り班活動の中で、子どもたちは「思いやり」をもって協力し合い、互いに助け合う姿が多く見られました。また、仲間同士や先生方、来校された方々に対して、元気にあいさつをする姿も日々増えており、学校全体に明るい雰囲気が広がっています。

集会では、校長先生より「思いやりとあいさつの大切さ」や「夏休みの生活のおすすめ」についてお話がありました。代表委員会からも「充実した夏休みを過ごそう!」というメッセージが届けられました。

また、ショートステイで通学していた児童とのお別れ会も行いました。ともに過ごした時間を振り返りながら、感謝の気持ちを伝え合い、温かいひとときを共有することができました。短い期間ではありましたが、心に残る交流となりました。

さらに、自学スペシャリストの発表も行われ、日々の努力を積み重ねてきた児童たちの頑張りが紹介されました。一人ひとりの成長が感じられる、素晴らしい締めくくりとなりました。

夏休み明けには、また一段と成長した子どもたちと会えることを教職員一同、心より楽しみにしております。

引き続き、全職員で子どもたちの成長を支えてまいります。どうぞ、健康で楽しい夏休みをお過ごしください。

7.22 防災教室

本日、市役所の防災担当の方を講師にお招きし、防災教室を行いました。

災害時に役立つ知識や体験を通して、命を守る力を育むことを目的に実施しました。

教室では、段ボールベッドを実際に組み立てたり、クラッカーの缶を缶切りで開けて食べたりする体験を行いました。

普段の生活では缶切りを使ったことがない子がほとんどで、「開け方がわからない」「硬くてむずかしい」と苦戦する様子も見られました。

それだけに、いざという時の準備や経験の大切さを実感する機会となりました。

「もしも」に備えることは、「いつも」を見直すことでもあります。

今回の学びをこれからの生活にも生かしていきたいと思います。

最も強い者が生き残るのではなく、最も変化に適応した者が生き残る。(チャールズ・ダーウィン)

07.18 夏休みまで登校日あと4日

いよいよ夏休みが近づいてきました。登校日は、あと4日です。

子どもたちは、これまでの学習を振り返りながら、前期前半のまとめに集中して取り組んでいます。また、修学旅行や宿泊学習に向けた準備も進み、クラスごとの活動には笑顔があふれています。

体調を整えつつ、残りの登校日を元気に過ごしてほしいと思います。そして、気持ちよく夏休みを迎えられるよう、一日一日を大切にしていきます。

07.11 4年生インタビュー

4年生が国語の学習で、インタビュー活動に取り組みました。相手に興味をもちながら質問を考え、実際にインタビューすることで、「話を聞き取る力」「要点をまとめる力」「わかりやすく伝える力」を養うねらいがあります。

児童たちは、先生方に「好きな食べ物は何ですか?」「どうして好きなんですか?」など、相手の答えをしっかり聞いてさらに深堀して質問しました。「知らなかったことがわかって楽しかった」「うまく聞き返せてうれしかった」など、相手と関わりながら学ぶ喜びを感じる授業となりました。

07.09 あおぞら学級 校外学習

校外学習で新札幌へ!~サンピアザ水族館見学と昼食体験~

校外学習で新札幌のサンピアザ水族館を訪れました。館内では、大きな魚の泳ぐ姿に歓声が上がり、子どもたちは目を輝かせながら水の世界を楽しんでいました。見学の後は、サンピアザ内で昼食をとる体験もしました。相談しながらメニューを決めたり、公共の場でのマナーに気をつけたりと、社会性を育む学びの場となりました。ふだんの教室では味わえない発見と体験が詰まった、思い出に残る一日となりました。

07.08 1年生クロームブック初体験!

1年生が、はじめてクロームブックを使った学習に挑戦しました。ICT支援員の方に教えていただきながら、電源の入れ方やログインのしかたなど、基本的な操作を一つひとつ確認しながら、先生や友達と協力して取り組みました。画面がついたときには「わあ、ついた!」と目を輝かせ、タイピングやお絵かきなど、楽しみながら操作する様子が見られました。初めてのデジタル機器にふれたことで、学びの幅が大きく広がる一歩となりました。今後も、安全で安心して使えるように指導を重ねながら、学習の中でクロームブックを活用していきます。

07.08 「北海道みんなの日」事業 3年生支笏湖ビジターセンター見学

3年生が総合的な学習の一環として、支笏湖ビジターセンターを見学しました。「北海道みんなの日(7月17日)」にちなんだ取組の一つとして行われ、ふるさとの自然や文化に親しむ貴重な機会となりました。館内では、支笏湖の生き物や自然の成り立ちについて、展示を通して楽しく学ぶことができました。子どもたちは、「支笏湖はどうやってできたの?」「こんなにたくさん鳥がいるんだ!」と興味津々。実際に双眼鏡で野鳥を観察する体験を通して、郷土の自然に対する理解を深めることができました。見学の最後には、「また来てみたい!」という声も聞かれ、学びが生活へとつながる貴重な一日となりました。

07.04 森ックさん読み聞かせ

心がふわっと温かくなる時間「読み聞かせ」の時間が行われました。ボランティアの森ックさんが、それぞれに選んだ絵本を心を込めて読んでくださり、子どもたちは物語の世界に引き込まれて、静かに聞き入っていました。読み聞かせのあとは、「あの場面がおもしろかった!」「絵がきれいだったね」など、友達同士で感想を伝え合う姿も見られ、豊かな時間となりました。本を通して想像をふくらませ、言葉の力にふれる大切な機会となりました。

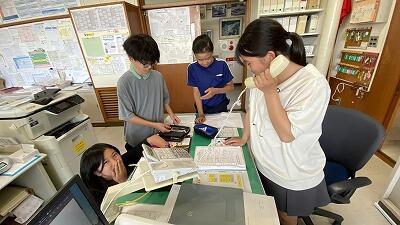

07.04 6年生修学旅行アポイントメント

修学旅行に向けて、小樽での体験学習先に児童が自ら電話で連絡を行いました。初めてのアポイントメントに、受話器を持つ手は少し震えていましたが、緊張しながらも、伝えるべき内容を整理し、相手にわかりやすく丁寧に話すことができました。電話を終え、仲間からの温かい拍手がありました。自らの言葉で伝え、自分たちの学びをつくっていく経験は、きっと大きな自信につながったことでしょう。

07.04 ぷち・きたえるーむ

本校では、児童の体力向上と健やかな成長を支えるため、中休みや昼休みに自由に運動できるスペースを設けています。体育館の一部を開放し、上体起こしや反復横跳びなど、気軽に体を動かせる環境を整備しました。運動のコツや楽しみ方をわかりやすく紹介する掲示物も設置しています。今後も、児童一人ひとりが楽しく体を動かし、心身の健康を高められるような取組を継続していきます。

07.04 縦割り班清掃

本校では、異なる学年の児童が協力して清掃活動を行う「縦割り班清掃」を実施しています。この取り組みは、上級生が下級生をリードし、思いやりや責任感を育てることを目的としています。

清掃の時間には、自然と声をかけ合い、掃除の仕方を教えたり励ましたりする姿が見られ、学年を越えた絆が深まっています。また、日々の活動を通じて、自分たちの学校を自分たちできれいに保つ意識も高まっています。

子どもたちの成長の一助となるこの取り組みを、今後も大切に続けてまいります。

掃除をしていると、心まできれいになる。(鍵山秀三郎【イエローハット創業者】)

07.01 4年生キウス周堤墓群とそなえーる見学

4年生が、社会科と総合的な学習の一環として、千歳市にあるキウス周堤墓群と防災学習施設そなえーるを見学しました。

キウス周堤墓群では、縄文時代や古代の人々のくらしや埋葬の文化にふれ、北海道に残る歴史の深さを実感しました。広大な自然の中にたたずむ遺跡に、子どもたちも驚きの声をあげていました。

また、そなえーるでは、地震や火災などの災害に備える大切さを学びました。地震体験や煙の中を避難する体験を通して、「いざ」というときにどう行動するかを考える良い機会となりました。

子どもたちにとって、過去を学び、未来に備える貴重な一日になりました。

過去を知る者は、未来をつくる力を持つ。(ウィンストン・チャーチル)

06.26 泉沢小学校6年生と交流しました。

本日、6年生が隣の泉沢小学校の6年生と一緒に「アイスブレーク活動」を行いました。

はじめは緊張した様子も見られましたが、「お絵描リレー」「拍手で集まれ」「ペパータワー」などの活動を通して、少しずつ笑顔が増えていきました。

どのグループも協力しながら楽しむ姿が印象的で、初めて会った友達とも自然と会話が生まれていました。

活動後は「また会いたい!」「一緒に勉強もしてみたい!」という声もあり、交流の楽しさや大切さを実感したようです。

今回の経験を通して、これからの他校との交流や、中学校進学への不安解消にもつながっていくことを願っています。

知らない人はいない。ただ、まだ話していないだけだ。(ウィリアム・バトラー・イェイツ)

0621 第44回大運動会が終わりました。

本日、第44回向陽台小学校大運動会が無事に終了いたしました。

心配された天候でしたが、雨も降ることがなく、子どもたちは練習の成果を存分に発揮し、笑顔と声援があふれる一日となりました。

徒競走や団体競技、応援合戦など、どの種目にも全力で取り組む姿からは、大きな成長が感じられました。

また、友達を応援する姿や係活動に責任をもって取り組む姿にも、子どもたちの頼もしさが表れていました。

結果は、紅組276点 白組272点 と僅差での決着でしたが、どちらの組も最後まで頑張りました。

保護者の皆様には、温かいご声援とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

お手伝いをいただきたPTAの方や本校卒業生にも感謝申し上げます。

今後とも、学校教育へのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

やりとげた者には、次の挑戦が見えてくる。(ウオルト・ディズニー)

0618 運動会総練習

6月18日(水)に、晴天のもと、運動会の総練習を実施しました。

本番に向けて、全校児童が一生懸命取り組む姿がとても印象的でした。開会式や応援合戦、各学年の競技・演技など、これまでの練習の成果を発揮しようとする子どもたちの真剣な表情や、仲間を応援する声が校庭に響いていました。

高学年のリーダーとしての働きは、全校を引っ張る姿として大変立派でした。

水分補給や熱中症対策をしながら、安全に最後までやりきることができました。

保護者の方や地域の方のご来校ありがとうございました。

本番の運動会では、さらに成長した姿をご覧いただけるよう、引き続き練習に励んでまいります。

今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします。

一人で見る夢はただの夢。みんなで見る夢は現実になる。(ジョン・レノン)

6.13 外部の先生と授業をしました。

本校では、教員の授業力向上を目的として、毎年外部講師をお招きし、国語の授業研究を行っています。今年で3年目となるこの取り組みでは、専門的な視点からのご指導を受けながら、児童一人ひとりの思考を深める授業づくりを目指しています。

13日は、外部の先生による公開授業が行われた後、全教員で授業を振り返る協議会を実施しました。児童の反応や学びの様子について意見を交わし、日々の授業に生かせる学びを共有することができました。

今後も教員一人ひとりが授業改善に努め、子どもたちにとってより良い学びの場をつくっていけるよう、継続して研修に取り組んでまいります。

教えることは二度学ぶことである。(ジョセフ・ジュベール)

6.11 作戦タイム!勝利への一歩を仲間とともに

運動会本番を目前に控えたこの日、子どもたちは「作戦タイム」に臨みました。

チームで円になり、どうすれば力を合わせて勝てるのか、どんな声かけが大切か、真剣なまなざしで話し合う姿が見られました。

「玉入は下から投げるほうがいい?】「応援も全力でしよう!」

一人ひとりの意見に耳を傾けながら、作戦を練る子どもたち。勝ちたい気持ちだけでなく、仲間を思いやる心も育っています。

運動会は競うだけの場ではありません。

仲間と話し合い、協力し、心を一つにして挑むこの時間が、子どもたちにとって大きな成長の機会となっています。

勝利はチームワークの中にある。(フィル・ジャクソン)

6.9 運動会練習スタート

いよいよ今年度の運動会に向けた練習が始まりました。子どもたちは、仲間と声をかけ合いながら、元気いっぱいに取り組んでいます。運動会を通して、体力だけでなく、協力することの大切さや達成感も味わってほしいと願っています。

練習は気温や天候、子どもたちの体調に配慮しながら進めてまいります。引き続き、水筒や汗拭きタオルのご準備をお願いいたします。

本番に向けてがんばる子どもたちの姿を、どうぞ温かく見守ってください。

勝つことより大事なのは、どれだけ全力を尽くしたかだ。(ジョン・ウッデン)

6.6 6年生修学旅行に向けて

6年生は、修学旅行に向けての学習をスタートしました。これまでに学んだ「小樽について知っていること」をもとに、タブレットを使って小樽の観光地や体験スポットなどを調べました。運河、ガラス細工、歴史的建造物など、さまざまな魅力にふれながら、子どもたちはワクワクした表情で情報を共有していました。

運動会の練習と並行しての準備となりますが、「みんなで最高の思い出をつくりたい!」という気持ちを胸に、これからも協力しながら進めていきます。

6.6 あおぞら学級「バケツ稲」に挑戦

あおぞら学級では、バケツを使った稲の栽培活動をスタートしました。子どもたちは、土や肥料をバケツに入れてよく混ぜ、その中に丁寧に稲の苗を植えました。初めての体験に目を輝かせながら取り組み、途中、泥遊びを楽しむ姿も見られました。これから、水やりや観察をしながら稲の成長を見守っていきます。植物を育てる体験を通して、命の大切さや自然への関心を育んでいきます。

6.6 5年生よさこい練習「声だし」

1階玄関ロビーでは、運動会に向けた「よさこい」の声出し確認が行われました。子どもたちの元気な「どっこい どっこい どっこいしょ!」という迫力のある掛け声が響き渡りました。5年間取り組んできた「よさこい」だけに、曲が流れると体が自然に動き出し、踊りのキレや表現力もぐんと増してきました。これまでの積み重ねが、確実に力となって現れています。

来週からは「運動会特別時間割」が始まります。活動量も増えるため、水分補給用の水筒、汗拭きタオル、着替えの準備など、ご家庭でもご協力をお願いいたします。

6.6 4年生車いす乗車・介助体験

リハビリテーション大学から講師の先生をお呼びして授業を行いました。

今回の体験では、一人で車いすを押す体験と、二人一組となって交代で車いすに乗る側と介助する側を体験しました。まずは、車いすの構造や基本的な操作方法について説明を受け、安全な介助の方法や注意点について学びました。

体験の場面としては、以下のような内容が含まれていました。

平坦な道を押す・押される体験

→ 進む速さや方向を声かけで確認しながら移動しました。

段差の上り下り(小さな段差・縁石など)

→ 前輪を持ち上げて段差を乗り越える操作を体験し、バランスの取り方やタイミングの大切さを学びました。

狭い場所での方向転換や移動

→ 室内や廊下など、限られた空間での操作が難しく、技術と配慮の両方が必要であることを実感しました。

これから福祉の学習を総合的な学習の時間で学んでいきます。今回の体験が生きればと感じます。

「世界で最も素晴らしいことは、見たり聞いたりできないこともある。でも、それを感じ取る心があることです。」

(ヘレン・ケラー)

6.5 1年生初めての花壇作業

1年生が生活科の学習として、校内の花壇に花の苗を植えました。子どもたちは、友だちと声をかけ合いながら、丁寧に苗を植え、自然とのふれあいを楽しみました。虫を見つけて驚いたり、ミミズに興味をもったりと、笑顔いっぱいの活動となりました。

これから花が育っていく様子を見守りながら、命の大切さや思いやりの気持ちを育んでいきます。

なお、花壇の整備にあたっては、PTA花壇整備係の皆さまをはじめ、多くの保護者の皆さまのご協力をいただいております。今後とも雑草抜きなどのお手伝いを通して、子どもたちの学びと成長を一緒に支えていただけますと幸いです。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

6.4 昼の放送で「森ック」さんによるイベントの告知と読み聞かせ

給食の時間、校内テレビ放送を通して「森ック」さんによるイベント「読書週間」の告知と読み聞かせが行われました。各教室では、子どもたちが給食の手を止め、画面に釘付けになって物語の世界に引き込まれている様子が見られました。

今回、読み聞かせをしてくださったのは保護者の方。「思いっきりできて、楽しかったです」と笑顔で語ってくださり、温かく、心に残る時間となりました。子どもたちにとっても、日常の中で本に親しむ素敵な機会となりました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

6.4 1年生&3年生 合同よさこい練習

運動会に向けて、3年生が1年生に「よさこい」の踊りを教える授業が行われました。3年生はタブレットを活用して動画を見せながら、踊りの振り付けのポイントやリズムの取り方をわかりやすく説明。初めは戸惑っていた1年生も、3年生のお手本やアドバイスを受けながら、楽しそうに体を動かしていました。

1年生にとっては憧れのお兄さん・お姉さんから教えてもらえる貴重な体験となり、3年生にとっても、年下の子どもたちに教えるという責任感と達成感を味わえる、貴重な交流の機会となりました。学年を越えた温かいつながりが生まれた、心あたたまる時間となりました。

6.3 明治出前授業

株式会社明治様より出前授業に来ていただきました。昨年も来ていただいています。

2・3・5年生はチョコレート教室、4・6年生はミルク教室を行っていただきました。

チョコレート教室では、チョコレートがどのようにできるかを学び、最後にミルクチョコレートとアーモンドチョコレートの食べ比べをしました。

ミルク教室は、普段の食生活について振り返り、最後にR1ヨーグルトを飲むヨーグルトにして飲みました。

どちらもおいしそうな顔が見られました。

「いただきますの心が、人を育てる。」( 石井十次)

5.30 お弁当の日

遠足の予備日ということで、本日のお昼はお弁当でした。

朝からお弁当の話題があちこちで聞かれ、楽しみにしている様子が伺えました。

1・2・3年生は2階多目的室、4・5・6年生は体育館で合同でお弁当を食べました。

おいしそうににこにこしながら食べている子、入っているおかずをうれしそうに教えてくれる子、あっという間に食べ終わってしまって物足りなそうにしている子と、どの子もうれしそうに食べていました。

朝早くからお弁当をご準備いただき、ありがとうございました。

「毎日食べるものが誰かの手で作られていることに、ちゃんと気づいていたい。」(料理研究家)

5.27 代表委員のあいさつ運動

代表委員会の児童が、「声かけ明るく元気にあいさつをできるようにしたい」という願いを込めて、あいさつ運動を企画してくれました。教室には「あいさつカード」が用意されており、毎日のあいさつの積み重ねによって色を塗っていく仕組みです。子どもたちは、「今日は何色にしようかな?」「あと少しで全部ぬれるよ!」と楽しみながら、明るいあいさつの輪を広げようと頑張っています。

5.23 遠足

予定どおり遠足が実施されました。心配された雨もなく、快晴の中、

すべての学年が目的地での遠足を楽しみ、無事に帰ってくることができました。

お昼はお弁当に目を輝かせ、おいしそうに食べていました。帰りは疲れてへとへとな様子で

したが、最後までがんばって歩きました。充実した1日になりました。

お弁当をはじめ、遠足のご準備ありがとうございました。

「子どもにとって大切なのは、知識よりも、感じる心です。」( レイチェル・カーソン)

5.19 2年生交通公園

2年生は交通公園で自転車の乗り方教室をしました。

横断歩道を渡るときは、右左右を見て、自転車を押して歩きます。

「止まれ」の表札は、少し手前からブレーキを踏むようにしていました。

子供たちは交通ルールを守り、交通事故にあわないように真剣に、学習していました。

「自由とは、自分勝手にふるまうことではなく、他人に迷惑をかけずに生きることである。」(マハトマ・ガンディー)