学校行事

1.11Wed. 第53回北海道中学校スケート大会の結果

2023年1月6日~8日に帯広市で開催された第53回北海道中学校スケート大会に本校の瀨川奏さんと廣瀬友哉さんが出場しました。

瀨川奏(3年生) 1500m 2:34.28 49位

3000m 5:25.31 35位

廣瀬友哉(2年生) 500m 40.35 10位(全国大会出場)

1000m 1:51.43 52位

全中出場権を得た廣瀬さんは長野県で開催される第43回全国中学校スケート大会【令和5年2月4日(土)~令和5年2月7日(火)】に参加します。更なる飛躍に期待します。

1.7Sat. アンカレッジへ出発

R4年度ミアーズ中学校交流事業・ダイヤモンド高校短期派遣事業の出発式が新千歳空港で行われ、千歳市の中高生がアラスカ州アンカレッジに向け出発しました。やや緊張した表情ながら、姉妹都市交流という大きなミッションへの責任と期待感を胸に出発式に臨んでいました。3年ぶりの姉妹都市交流事業です。有意義な体験と研修になることを願っています。

1.5Thu. 石狩管内中学校スキー大会

石狩・空知の中体連スキー大会が、歌志内のかもい岳国際スキー場で合同開催され、本校2年生の佐竹さんが参加しました。

男子ジャイアントスラローム(GSL) 62秒54 石狩管内2位

男子スラローム(SL) 39秒79 石狩管内1位

上記の結果により、朝里川温泉スキー場で行われる、令和4年度北海道中学校スキー大会 アルペン競技大会(1月20日~22日)への出場を決めています。

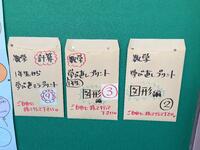

12.27Tue. 学ぶ意欲の向上とわかる授業18

2,3年生の5クラスが、学級閉鎖に伴う授業回復措置で登校日となり26日、27日と授業に取り組んでいます。2年生の廊下には、1年生で学習した事項の「学び直し」を含めた学習プリントが・・。基礎・基本の力をドリルや練習問題の繰り返しで身につけて行きましょう。「つまずいている箇所を発見」し、そこの「学び直し」も、レンガやブロックが積みあがっていくように数学的な見方・考え方、数学の力を確かなものにしてくれます。授業では、多角形の角度を求める応用問題に取り組んでいました。「多角形の中に、三角形や四角形の穴が開いている図形の角度」を求めるという、ちょっと一工夫必要な問題に、「学び合い教え合い」も活用しながら、取り組み方にねばり強さが出てきたように感じます。勉強でもなんでも「意欲的なチャレンジ」が一番力をつけます。「わかった・できた」を追い求めていく心を大切にしてください。

2年生理科の実験では、静電気をあつかっていました。「なぜ、静電気で二つのものがくっついたり離れたりするんだろう・・?」疑問を出発点に、静電気、+の電気-の電気、帯電・・・実験を通して、科学を解明する姿には探究心・学ぶ意欲が見て取れます。A theory is one thing, and practice is another.(理論と実践は別物である)といわれます。だからこそ、意欲的な「実践」をともなって確かな「知識・理解、理論」を身につけることができるのです。

冬季休業中の学習も、自分の強みを伸ばし、苦手部分の「つまづき把握」や「学び直し」にもチャレンジして、継続的な学習の積み重ねに頑張りましょう!!

12.26Mon. ミアーズ中学校交流事業・ダイヤモンド高校短期派遣事業

1、ミアーズ中学校交流事業 令和5年1月7日(土)~14日(土)アラスカ州アンカレッジ

千歳市は、千歳国際・友好都市交流協会が中心となり、様々な国際交流事業を行っています。姉妹都市としてアンカレジ市(アメリカ合衆国)、指宿市(いぶすき市 鹿児島県)、友好親善都市としてコングスベルグ市(ノルウエー王国)、長春市(中華人民共和国)があり、幅広い分野で交流を行っています。友好訪問団が両市を行き来しホームステイや授業体験を行ったり、お互いのまちのイベントに参加して、交流を深めています。近年はオンラインによる交流が多くなっていたようですが、令和4年度の「ミアーズ中学校交流事業・ダイアモンド高校短期派遣事業」が開催され、令和5年1月7日(土)~14日(土)本校から1年生3名・2年生1名が渡航します。

渡航先であるアメリカのアラスカ州アンカレッジは北米を代表する港湾都市の一つで、アラスカ州における商工業、金融の中心地です。アラスカ州南部のクック湾の湾奥に位置し、北緯60度、西経150度とかなり高緯度でに位置しています。オーロラが見える季節もあるのでは・・?北方には北アメリカ大陸の最高峰であるデナリ(マッキンリー山)、東部にはロッキー山脈の高峰がそびえ立ち、西部には原野が広がっているそうです。州北端のプルドーベイ油田(北極海油田)からはパイプラインが走っています。

2、自己紹介、千歳市の紹介等、学校で学んでいる英語で表現・伝えることができるといいですね・・

「自己紹介や千歳市の紹介をできるように準備しておくといいね・・」という話を4名の生徒に話しています。「空と水のまち」「空の玄関口」である千歳市。自然豊かで、四季が感じられる空港のあるまち、千歳を紹介してきてください。英語の先生やALTに助けてもらい校長がチャレンジした「千歳市紹介」を掲載します。

Introduction of Chitose City

There is a big lake called Lake Shikotsuko in Chitose City. It's called Lake Caldera, and it's a lake made by volcanic eruption. There are many hot springs around the lake and it is a tourist destination rich in nature. It is designated as Shikotsu Toya Quasi-National Park.

Cherry blossoms bloom in spring, green forests in summer and Beautiful autumn leaves in autumn.Many salmon go up the Chitose River. This lake doesn't freeze in winter and creates a mysterious world of silver.

Chitose City, where New Chitose Airport is located, is the gateway to the sky.

3、国際理解教育

国際理解教育(英語:Education for International Understanding)は、「世界の人々が、国を越えて理解しあい、協力し、世界平和を実現すること」を理念とした教育です。ユネスコが1947年に提唱したもので、戦争や貧困問題、急速に進むグローバル化の中で、「相互理解、東西理解、国連理解を進め、平和な世の中を・・」という考えによるものです。1974年のユネスコの教育勧告によって、従来の相互理解、東西理解、国連理解に人権、 環境、開発なども含まれるようになりました。持続可能な開発のための教育(ESD)から近年SDGsの目標をよく見聞きするようにもなりました。

グローバル化の進展に伴って「異文化理解」「異文化コミュニケーション」という言葉をよく耳にし、国際理解の第一歩だと言われます。その国の文化や歴史、それに伴って形成された習慣や考え方・価値感を理解できなければ本当の意味での相互理解は達成されません。環境問題の領域で、 “Think Globally.Act Locally.”(地球規模で考え、行動は足元から)と良く言われます。「国際理解」においても、視点を広く世界に向けることはもちろん、その活動・行動は、足元の環境・生活・文化・考え方等を踏まえた身近なところからのアクションであるべきで、小さな行動・一歩であっても、”Think Globally”であるべきと考えています。

「日本の常識は他国の非常識」等という言葉もあります。しかし、逆も又、真だといえます。大切なのは、「差異が生まれた経緯・歴史、お互いが譲れない点と歩み寄れる点」といった深い相互理解、お互いが自国の文化や考え方を相手に正しく理解してもらえるための「コミュニケーション能力」なのです。お互いの文化や考え方を理解し合い、協働して、新たなもの考えを生み出していく・・グローバル社会、情報化社会にあってとても大切な力です。千歳市、MEARS(ミアーズ)J,H,Sとの交流事業に参加する生徒たちの素晴らしい経験と学びに大いに期待をしています。Have a nice trip.