学校行事

6.26Mon.学ぶ意欲の向上とわかる楽しい授業14

2年生は宿泊学習に向けて、1年生は校外学習に向けて研修計画づくりに熱心に取り組んでいます。「為すことによって学ぶ」という言葉がありますが、実際に体験したことによりつかんだ知識や技能、経験は、「自分ごととして学びとして定着しやすい」ことを示したもので、アメリカの哲学者デューイは、Learning by doing(ラーニング・バイ・ドゥーイング)という教育概念を提唱しました。「行動学習」と訳されることが多いのですが、見る、聞く、触れるなどの五感も使いながら、単なる知識ではなく発見・実感を得ることで、効果的に学ぶ手法のことを言います。誰かから一方的に話を聞いて知識を得るという手法ではなく、学ぶ側も一緒に実践し、体験することで学びの深まりが期待できます。

これは、校外での「体験をともなった研修」だけではなく。学習のあらゆる場面でいえること。理科の実験方法を口で何度唱えても、実際に自分で、様々なリスクにも配慮しながら、五感を働かせて行った実験は、机上の知識・技能とは、明らかに知識や記憶として別物となることは、経験的に理解できるはず・・

******

【保健体育】2年生の保健体育の「救命救急」の授業では、傷病者を発見した時に、救急車が来る(8~10分程度)の間に命をつなぐ応急手当について演習しながら真剣に取り組んでいました。

①周囲の安全を確認 ②出血の確認 ③傷病者の意識の確認 ④応援を呼ぶ ⑤呼吸の確認(呼吸なしの場合は、心臓マッサージや人工呼吸などといった心肺蘇生法を開始する。呼吸が確認できた場合は、心肺蘇生の必要は無い。 ⑥心臓マッサージ(胸骨圧迫)

状況によっては、応援をお願いし、AEDを持ってきてもらい「正しく使う」ことが、命をつなぐ上で大切な8分間。体験をともなって、しっかり学んでください。

【理科】2年生理科では、以前に学習している「水上置換」で発生する気体を集める実験をしていました。ガスバーナーの使用の手順、過熱して化学反応によりできる物質の特性や注意事項、安全に十分配慮しながら、協力し合って実験を進めます。目の前で起こっている化学反応が、どういったものなのか、検証・考察・まとめをしながら、実験という五感を働かせた体験と知識や技能、見方・考え方となって「わかった・できた」につながります。

6.24Sat.石狩管内ジュニアソフトテニス

6月24日(土)千歳市ソフトテニス連盟主催の石狩管内ジュニアソフトテニス研修大会が開催されました。江別・北広島・石狩等、管内各校よりエントリーがあり、スキルアップを図っていました。

6.24Sat.通信陸上

今週末開催される石狩管内中体連陸上競技大会の前哨戦となる北海道道央大会全日本中学校通信陸上競技大会(千歳市)が、24日(土)、25日(日)の2日間にわたり開催されました。この競技会で、全道・全国標準記録を突破すると、道大会・全国大会への出場権を得られることから、炎天下の中、熱戦が繰り広げられました。道央地区の大きな大会とあって、本校からも3名の教職員が大会運営にも携わっています。選手の皆さん、スタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、週末の管内陸上にも、自己ベスト更新、目標達成を目指し、活躍に期待します。

本校関係分の入賞者(名字のみ)を紹介します。

◇1年男子 100m 8位 藏西

◇3年男子 100m 本間 (標準記録突破 全道大会進出)

◇3年男子 100m 上野 (標準記録突破 全道大会進出)

◇共通男子 400m 4位 本間 (標準記録突破 全道大会進出)

◇共通男子 200m 上野 (標準記録突破 全道大会進出)

◇共通男子 400mR 千葉・本間・上野・大谷(標準記録突破 全道大会進出)

◇3年女子 100m 7位 一兜

◇共通女子 200m 6位 一兜

◇共通女子 800m 3位 村上

◇共通女子 800m 4位 石川

◇共通女子1500m 4位 石川

◇共通女子1500m 5位 村上

◇共通女子砲丸投 5位 近藤

〇クラブチーム出場

共通女子 800m 1位 久保(ハイテクACアカデミー 標準記録突破 全道大会進出)

共通女子 1500m 1位 久保(ハイテクACアカデミー 標準記録突破 全道大会進出)

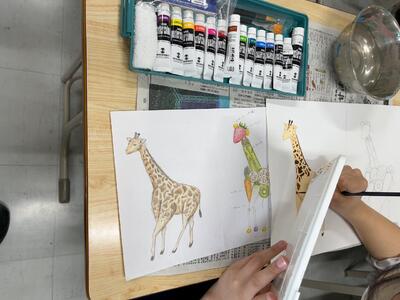

6.23Fri.創造力・表現力

美術の授業での集中力、私語をせず、創作活動に没頭する授業に感心します。無心で創作している創作物はとても個性的、魅力的で、ついつい見せてもらいたくなります。3年生の美術では、デザインの授業なのでしょうか、かわいらしい「動物」と共に、野菜や果物で「動物をデザインした作品」が並んでいます。鉛筆での繊細なデッサン、小さめのお試しのデザイン画、本作品といった制作過程を経ているのでしょうか、作品の仕上がり具合は、やはり個人差も大きいようです。実技・技能教科における、ものづくり、制作、パフォーマンスなどの創造力・表現力の高さに大きな可能性を感じます。「その人らしさ・・」といった個性も、こうしたいろいろな分野での創造力や豊かな表現力が少しずつ、かたちづくっていくような気がします。

6.22Thu.テスト後の振り返りと改善・セルフマネジメント

3年生の学級通信に前期中間テスト後、テストの振り返りをしっかり行い、「苦手を把握して、ひとつひとつ潰していき、力を伸ばしていくことの大切さ」「No Chime Week の意味あい」といったことが、わかりやすく書いていましたので、勉強方法としてぜひ、参考にしてください。