学校行事

体育大会から次の目標へ

1時間目に体育大会の反省を行い、成果と課題を確認しあい、新たなスタートを切りました。6月に入り、気温もだんだん高くなってまいりました。3年生は5時間目に「数学」の章のまとめの学習に取組んでいました。学習支援員さんをはじめ、授業が空いている先生も参加し、悩んでいる生徒にアドバイスを与えていました。

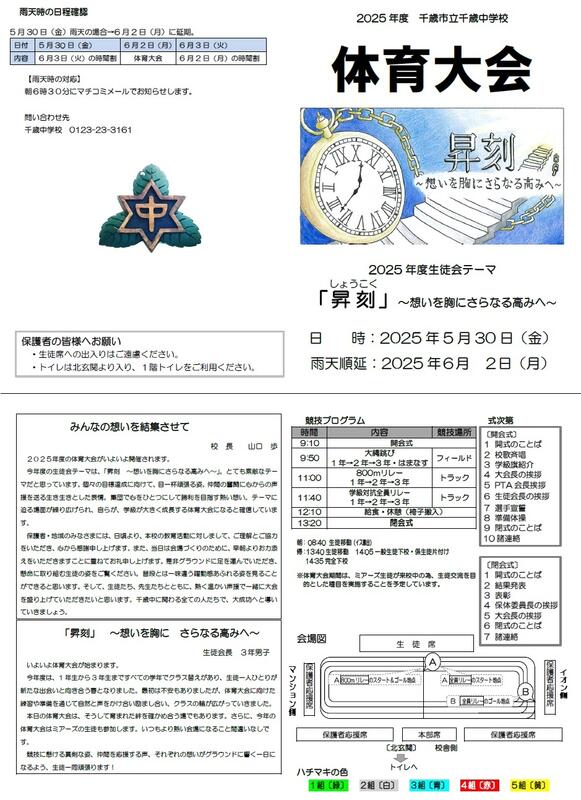

体育大会「昇刻~想いを胸にさらなる高みへ~」

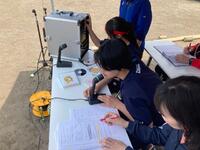

天気にも恵まれ、本日予定通りに体育大会を実施することができました。今年度は、すべての学年がクラス替えを行なったため、新しいメンバーでの大会となりました。競技は、みんなで声を合わせて跳ぶ「大縄跳び」、クラスの代表者による「800mリレー」、みんなでバトンをつなぐ「学級対抗全員リレー」です。1人1人が楽しむことはもちろん、競技している選手に励ましの声が送られる心温まる大会となりました。来校していただいた来賓・保護者のみなさま、ありがとうございました。

教育実習生の授業(社会科)&はまなす学級の農園作業

本日、教育実習生の2年生の社会科の研究授業でした。千歳の地図を使って等高線の学習を行いました。プラスチックのふたを活用して立体的な模型を作り、学習を深めました。はまなす学級の実習で植えた農作物も、元気に育っています。天気に恵まれた今日は、みんなで協力して支柱を立てる作業を行いました。

実習生の音楽の研究授業&ミアーズ訪問2日目

28日(水)は教育実習生の音楽の研究授業の日でした。「春」を題材にした1年生の鑑賞の授業です。曲をから伝わってくるイメージを言葉で表現していました。また、ミアーズの中学生は、「書道」や「琴」の授業に取り組み、日本の伝統文化に触れた1日となりました。

本日よりミアーズの生徒と学びます

本日から30日までの4日間、千歳市の姉妹都市アラスカ州アンカレジ市から、ミアーズ中学校の生徒7人が訪問します。初日の今日は、4時間目に体育館にて歓迎集会を行いました。生徒会が司会進行を進め、お互いの学校を紹介あうなど交流を深めました。放課後は、剣道部の練習に参加しました。

学年練習に励んでいます

今週の金曜日の本番に向けて、各学年ともに練習に励んでいます。午前中はあいにくの雨だったため、1年生、2年生ともに体育館での練習でした。午後からは天気も回復し、3年生はグラウンドで全員リレーを行いました。バトンの受け渡しがうまくいくよう、更に練習を重ねていきましょう。

5月30日金曜日は体育大会;プログラム掲載

今週末の金曜日、今年度最初といえる大きな全校行事「体育大会」が本校グラウンドで行われる予定です。長期予報では雨の心配はなさそうですが、学年練習では、雨の影響等で体育館に変更になった場合もありました。

大会当日はクラスの輪を大切にしながら、各自がベストを尽くすよう願ってます。また、ミアーズの生徒も加わりますので、国際色豊かな一日となることでしょう。

27日は午後から総練習、前日の29日に諸準備をおこないます。

PDF版はこちら ➡ 体育大会プログラム2025.pdf

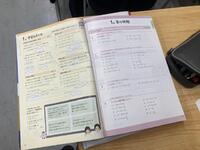

1年生数学 2年生美術

1年生の数学は、「除法と逆数」に取り組んでいました。わる数が分数の時は、どのようにすればよいかを考えることがポイントです。プリントが終わった後には、タブレットの演習問題に取り組んでいました。2年生の美術は「形をイメージで伝えよう」という学習に取り組んでいました。ハサミを使ってイメージを形にしていました。

体育大会に向けた練習

一昨日の3年生、昨日の1年生に続き、本日は2年生の体育大会学年練習が行われました。

中堅学年としてのけじめある姿。当日も楽しみにしています。

来週の月曜日に全学年2度目の学年練習。火曜日に総練習。金曜日がいよいよ本番。

行事を通して更に成長する千歳中学校生徒の姿を今年も期待します。

バレー部 千歳地区選手権大会 準優勝

5月17日(土)に、女子バレーボール部が北広島市総合体育館で行われた千歳地区選手権大会に出場しました。千歳地区の7校の学校が集まり、熱戦が繰り広げられました。本校バレー部は日頃の練習の成果を発揮し、準優勝にを納めることができました。6月13日(金)、14日(土)と開催される千歳市中体連大会にむけて弾みがつきそうです。

【校長室から】ようやく暖かくなってきました

今年は雪解けが早く、例年よりはやい春の訪れでしたが、なかなか気温が上がらない日が続いていました。GWが過ぎて、ようやく暖かな日差しを感じられるようになってきて、心も晴れやかになってきた気がします。

新しい制服に身を包んだ1年生の学校生活もようやく馴染んできました。2年生はもちろん、今年度は3年生までもクラス編成をしましたが、新たな環境にも少しずつ落ち着きを見せてきたところです。

先日の3年生修学旅行をはじめ、夏休み前までは体育大会、中体連、定期テスト、1・2年生の旅行的行事など、行事が目白押しです。その都度、懸命に取り組み、充実感や達成感を味わいながら楽しむとともに、クラスの団結力や所属感などを高めてほしいと思っています。

もちろん日々の学習活動も含め、一瞬一瞬を大切にしていきましょう。

*遅ればせながら、今年の玄関前の桜です。

PTA総合委員会・各委員会開催

5月14日(水)に令和7年度千歳中学校PTA総合委員会・各委員会を行いました。

「子どもたちのために、やれることをやれる時に楽しく」という会長からのメッセージを受

け、その後各委員会に分かれて今年度の活動計画を話し合いました。

今年度もPTA活動へのご協力の程、宜しくお願い致します。

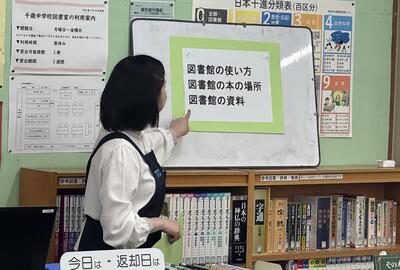

図書館司書によるガイダンス授業

5月13日と14日の二日間、1年生5クラスを対象に、本校図書館司書による「図書館ガイダンス授業」がおこなわれました。

①図書館の使い方=ひとり2冊まで2週間貸し出し可能

②図書館の本の場所=配架マップの説明後、14,000冊から指定された一冊を探し出すという「ミッションゲーム」

③図書館の資料=「挑戦」をテーマにした様々な本の紹介、

という充実した流れで進められました。

とくに、②の「ミッションゲーム」では、数秒で見つけ出す生徒がいたり、困っている生徒を助けたりと、どのクラスもあたたかな雰囲気のなかで意欲的に取り組み、さらに、全学級、制限時間内にクリアできたことに、授業を担当した図書館司書もたいへん感心していました。

NCW?!

・N=No、C=Chime、W=Week = チャイムなしの週

千歳中学校では数年前からチャイムをとめて一日の日課を過ごす「ノーチャイムデー」や「ノーチャイムウィーク」を実施してきました。

チャイムは毎日20回前後鳴っており、509名の全校生徒と54名の教職員がスムーズに動けるよう時間や活動の節目の合図としての役割を果たしています。そのチャイムをとめて、各自が時間をきちんとコントロールし、自律した学校生活を送れることをめざしたのが「ノーチャイムウィーク」です。

今年度最初の「NCW」は5月12日から16日までの5日間です。2・3年生はなじんでいると思いますが、1年生にとっては初実施です。今まで通り2分前の呼びかけをしたり、それぞれ時間を意識した行動に心がけましょう。

「NCW」はこのあと7回実施する予定です。

交通安全教室

本日の6校時は千歳警察署の方に来校頂き、交通安全教室を行いました。DVD等を視聴しながら事故防止の考え方・危険予測について皆で学習を深めました。

残念ながら、昨年度千歳中学校では自転車による事故が多く起きました。日常の指導に加え全校集会で今一度「命の大切さ」「交通ルールを皆で守ること」を確認したことを思い出します。

交通事故は遠くの誰かが起こしているものではありません。残念ながら身近にも起きています。今一度千歳中学校全員で交通事故に関わる危機感を共有し、自分事と捉え、日常の登下校等に生かしてほしいです。

保護者の皆様におかれましても、各ご家庭で今一度お子さんの交通マナーについて話題にしていただきたいと思います。家庭・地域の方々のお力も頂きながら、校内の生活も校外の生活も「安全性」の高い千歳中学校の生活となるよう、学校でも引き続き指導を重ねていきます。

良いGWに

3年生が修学旅行から元気に帰ってきました。その間、1・2年生の保護者の方々には保護者懇談で来校頂きました。大変ありがとうございました。

新年度がスタートして1ヶ月。授業に意欲的に取り組んでいる姿がとても印象的な1ヶ月でした。一方、新しい環境での生活に少し疲れも溜まっているのではないでしょうか。

GWに入ります。交通安全に十分留意し、気持ちをリフレッシュして、またGW明けから全校生徒で頑張りましょう。

修学旅行⑥

3日目も研修は順調に進んでいます。尾去沢鉱山の砂金採りと鹿角でのきりたんぽ。仲間とたくさんの経験・体験を積み重ねることができました。

これからバスに乗り、青森駅から北海道に戻ります。笑顔での帰着をお待ちしています。

修学旅行⑤

昨日の夜と本日朝は楽しみにしていたバイキング。メニュー豊富で旅の疲れも吹き飛ぶ至福の時間となりました。

早いもので修学旅行も最終日。ホテルを出発し、産業遺産や道の駅等を散策してきます。

修学旅行④

2日目、修学旅行真っ只中です。中尊寺金色堂前で学級写真を撮影。その後は雨に当たりながらも猊鼻渓での体験が終了しました。大きな体調不良もなく、この後は安比高原での体験活動となります。

修学旅行③

2日目の朝は、雨が少し降っているようですが、午後にはあがる予定です。寝不足ぎみの生徒もいるようですが、しっかり朝食を食べ、2日目の行程がスタートします。