学校のブログ

1/20 千歳中学校『Open School』~あたたかな新入生説明会をありがとう~

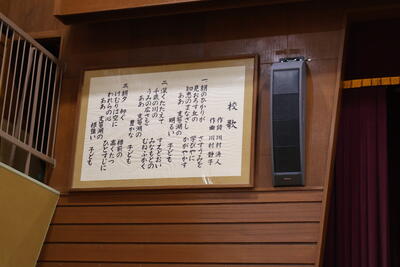

20日の午後から、千歳中学校に入学する小学校6校の6年生の新入生説明会が行われました。

担任と保護者も一緒に行きます。支笏湖小学校の6年生の2名とも参加しました。二人とも緊張して学校を出発しましたが、次の日にたくさんのお土産話をしてくれました。

二人が笑顔で話してくれたその理由(わけ)は、千歳中学校に流れているやさしい空気感(アトモスフィア)のお陰で緊張が薄まったからです。本当にありがとうございました。“中一ギャップ”をでき得る限りなだらかにしようとする校長先生はじめ、教職員のご尽力の賜物だと思っています。

これで二人は、4月からも安心して千歳中学校の校門をくぐっていけるでしょう。

【千歳中学校の校舎の写真に、やさしい空気感がたゆたうニュアンスを加えてみました。】

1/16 『6年生を送る会』の準備

3月で卒業する6年生が2人います。全校児童が9人のうち2人抜けるのですから、寂しさはひとしおでしょう。

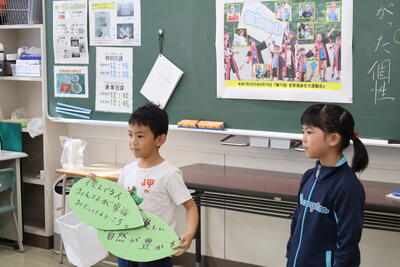

お世話になった6年生に改めてお礼する会を『6年生を送る会』と言って、どの学校でも行われています。本日の児童会の時間に、在校生が内容を考えていました。

【「楽しんでもらうには、ゲームをするんですが、どんなゲームがいいと思いますか? 誰でもいいので意見を出してください。」】

【「会の時間は限られているので、短めの遊びをたくさんした方が・・・」】

支笏湖小学校は、超少人数校ですので、複数人でたくさんの人たちといった話し合いはできない環境にあります。

少人数校でよくありがちなのが、

①いつものお馴染みのメンバーなので、「わかるでしょう」という言わずもがなの会話が多くなってしまい、語彙数が限られ、表現が乏しくなってしまうこと。

②先生も、目の前の2,3人の子どもと阿吽の呼吸になり、指示語が多くなってしまいがちになります。「〇〇さん、あそこのアレ取ってくれる?」

③いつものメンバーなので、緊張感・刺激もなく、切磋琢磨につながらない。

本校では、これらの課題を打破するために、今年度から児童会のコマを増やし、異学年全員で話し合う機会を増やしました。少人数校の先生にありがちな、口数やささりが多くなることがないように、「児童にある程度任せる話し合い」をさせるようにしています。

大人が子どもにとっての過剰な“転ばぬ先の杖”になってしまうと、子どもが大人になって転んだ時、一人では起き上がれない事態を招くことになります。

〖獅子の子落とし〗~子供に厳しい試練を与えることで、自立心や生命力を養い、立派な人間に育てるという教育的な意味合いが込められていることわざ。

※「獅子」は、古代中国の想像上の生き物であり、実際のライオンとは異なります。

1/16 ヒメマスの卵が届きました。

学校で育てているヒメマスの卵を、本日午前中に支笏湖漁業組合の方々が持ってきてくれました。愛情を注いで育てていきます。寒い中、わざわざ運んでくださり、ありがとうございました。

1/14 今日から学校スタート!!

1年間でいうと第4節が始まりました。

今日は、欠席者がいなくて9人全員の笑顔に会うことができました。

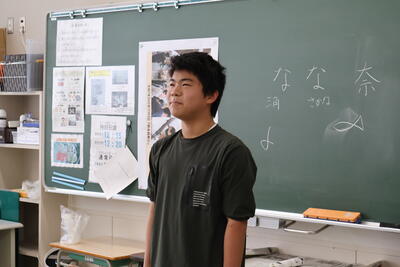

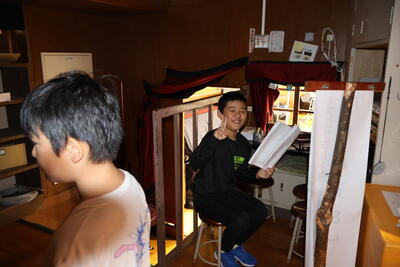

【全校集会を今年度から体育館でするのをやめにしました。今回の作文発表は、6年生の男子児童です。作文用紙を見ないで、上手に話すことができました。あっぱれ!!】

【他のみなさんは、冬休み状態を引きづることもなくシャッキリしていました。】

【1年生の女子児童が、書初めを披露しました。特に「の」が上手に書けていると好評でした。「の」を書く時の筆遣いは難しいからです。】

先生方や職員のみなさんも元気そうで何よりでした。

先生が元気がないと子どもは元気になれません。

校長は教頭職も兼務していて2年間が終わろうとしていますが、激務です。全国の小学校で教頭が未配置な学校は、0,3%のようです。

1/10 学校のセキュリティーについて

〇平成13年6月には、大阪・池田市の大阪教育大学付属池田小学校で、授業中の教室に男が侵入、1,2年生の児童8人が刃物で刺され死亡、児童や教職員15人が重軽傷を負うという、無差別大量察集事件が起きました。

〇令和7年5月に東京・立川市の市立小学校で起きた、授業中の2年生の教室に男二人が押し入り、教職員5人を殴るなどしてけがを負わせ、酒の瓶を床に投げつけたり、窓ガラスを割ったりした事件。この事件では、乱入したのが全くの部外者ではなく保護者の周辺の人物だったことが、学校での防犯対策の難しさを改めて考えさせるケースとなりました。

〇文部科学省は、平成14年、「不審者侵入時の危機管理マニュアル」を示し、各学校での作成を呼びかけた。日頃の備えとしては、「出入り口の限定、登下校以外は施錠」「防犯設備を整え随時巡回」「門を見通せる位置に受付を置き来校者の所持品に注意」

〇文部科学省の令和5年度の全国小中学校対象調査では、「防犯カメラ」の設置65%、「玄関のインターホン」60%、「警備員」の配置8%。「不審者を想定した実践訓練」61%。

※支笏湖小は、玄関のインターホン設置、不審者を想定した実践訓練を実施しています。

“開かれた学校”のはずが、セキュリティ強化のため“地域から隔絶されたエリア”となってしまったら何とも残念なことです。

1/5 ⭐30万アクセス突破!!

お陰様で、支笏湖小学校のホームページのアクセス数が30万を突破しました。令和6年5月にアクセスカウンターを設置してから2年足らずですが、まさかこれだけいろいろな方々に見ていただけるとは思いませんでした。うれしいの一言です。

これからも張り切ってアップしていきますので、引き続きご覧くださるとありがたいです。

次期学習指導要領の論点整理における「多様性の包摂」とは、学校で具体的にどのような取り組みなのでしょうか。

次期学習指導要領の論点整理における「多様性の包摂」とは、学校で具体的に以下のような取り組みを指します。

〇個々の児童生徒の多様な個性や特性、背景に応じた教育を実施し、その多様性を課題ではなく個人や社会の力に変える視点で教育を行うこと。

〇 不登校児童生徒や特異な才能を持つ児童生徒に対して個別対応する特別の教育課程の拡充。

〇学年区分の柔軟化による習熟度に応じた指導の実現。

〇教科書に「教えられる」授業から教科書を「活用する」授業への転換、資質・能力育成を意識した単元設計。

〇多様性に配慮した包摂的で公平な学習環境づくりと、多様性対応力の強化。

〇教師に過度な負担がかからないよう、デジタル教材の活用や授業時数調整などで学校の裁量を拡大し、多様な学びの実現を支援。

これらにより、すべての子どもが意欲を持ち伸び伸びと学び、個性を輝かせる教育環境を学校で作ることが目指されています.

日本人が駅伝を好む理由

日本人が駅伝を好む理由は、歴史・文化・心理の複合要因が絡み合っています。以下のポイントが特に大きく影響しています。

★長距離を10人でつなぐチーム戦の魅力

~個人競技ではなく「タスキをつなぐ連帯感」が強調され、組織力や仲間意識がクローズアップされます。家族や友人・同僚と応援する体験が共感を呼びます。

★学生スポーツとしてのドラマ性

~大学駅伝は若者の成長物語や挫折と再起のドラマが身近な形で描かれ、視聴者の共感を誘います。敗北や逆転の場面が多く、視聴者は選手の人間くささに心を動かされます。

★日本の伝統性と祭り的要素

~箱根駅伝は正月の国民的イベントとして定着しており、神社仏閣の地域色や「和」を感じさせる要素と密接に結びついています。長距離走という難易度の高い競技が、祈りや努力のメタファーとして受け止められます。

★地域・学校への帰属意識と推し文化

~特定の大学やチームを「推し」として応援できる点も大きいです。選手一人ひとりより「チーム」と「学校」という単位で感情移入が進み、熱量が長期間維持されます。

★日本的な美学と耐久性

~忍耐・勤勉・協調といった美徳が駅伝の評価軸と重なり、多くの日本人が共感します。長時間の努力の果てに成果が訪れるという価値観が、駅伝に適合しています。

「皆ちがっていいんだ」

・子供のころから、いつも「君はどう思う?」と問われ続けて初めて出来上がる“私の意見”。日本では違うこと異なることはよい価値ではないのだ。日本が抱えている一番の問題点はここにある。日本では違うと言ったとたんに上下関係にしてしまうからいけない。

・皆ちがっていいんだ、が日本人の心に浸透したら、きっと子供たちも楽に生きていけるだろうに。違うことを見つけて叩くのが“いじめ”の元凶だからだ。違うからこそ面白い、に変化したらどれだけ元気になることか。お盆の上の豆のようにサザーっと一色になってしまうことこそ恐ろしいことはない。

学校での健康診断の歴史

学校での健康診断は、毎学年4月から6月30日までに必ず実施するよう「学校保健安全法」で定められています。学校保健法は、昭和33年に制定され、平成20年に安全規定が加わって「学校保健安全法」と改称された。

健康診断の歴史は明治に始まります。「色覚検査」は、平成15年度に必須項目から削除され、希望者のみに実施されることになった。また、平成28年度からは、「座高」と「寄生虫卵」の検査が廃止され、新たに「四肢の状態」が必須項目に加わりました。「座高」は、胴と脚のバランスと健康状態との関係が不明という声が多く、廃止となりました。

検査や診断を直接担当するのは「学校医」です。各学校には通常、内科、眼科、耳鼻咽喉科の医師が配置され検診に当たります。歯科については「学校歯科医」が虫歯や歯列などの検査を行います。

昭和23年度と令和元年度を比較すると、中3の平均身長は、男子146㎝から165.4㎝に、女子145.6㎝から156.5㎝へと、この70年余りの間に著しい伸びが見られる。視力が下がり、「肥満傾向」の子どもが小中学校の全学年で増えており、生活環境の変化と子どもの健康との関係は今後も注意深く観察していく必要があります。

多様性の包摂(ほうせつ)=インクルージョンとは?

次期学習指導要領改訂の基本的な考え方として①「主体的・対話的で深い学び」の実装 ②多様性の包摂(ほうせつ)インクルージョン ③実現可能性の確保 の三つの方向性があります。

②の「多様性の包摂」とは、性別、人種、年齢、価値観、宗教などのさまざまな違い(=多様性)を単に認めて受け入れるだけでなく、その違いを活かし、全員が公平に参加し貢献できる環境(=包摂)をつくることを意味します。

〇用語の詳しい意味

☆多様性(ダイバーシティ)

個人が持つさまざまな属性や背景の違いを尊重し、認めることを指します。これには人種、民族、性別、宗教、年齢、障がいの有無、性的指向なども含まれます。

☆包摂(インクルージョン)

多様な人々が自分らしく能力を発揮でき、全員が平等に組織や社会に参加できる環境を整えることです。一人ひとりの異なる特性を力に変えることを目指し、偏見や排除がない状態を指します。

~社会や組織での役割~

多様性の包摂が実現された状況では、個人の特性や経験が尊重され、全員が安心して意見を述べられ、自分らしさを発揮できる職場や社会が生まれます。教育や企業においても、異なる背景の人々が協力することで、新たな価値やイノベーションが生まれるとされています。

具体例

・障がいや国籍、性別などに関係なくすべてのメンバーが公平に扱われる

・異なる文化や価値観を持つ人同士が、それを活かして協働できる環境作り

このように「多様性の包摂」は、ただ違いを許容するだけでなく、それを社会や組織の力に変える「実践的な環境づくり」という実務的な意味を持っています。

1/1 支笏湖小学校の『ウェルビーイング』TRY

具体的な実践例

・児童の主体性を高める授業の工夫や、自己肯定感をはぐくむフィードバック

・校内に「うれしかったこと・楽しかったこと」を共有する掲示板や、温かい言葉を掲示する活動

・自然体験(外遊びや自然とのふれあいを促す)

・挨拶運動や感謝週間など、児童主体の活動を企画・運営させる

・先生のウェルビーイングにも配慮し、働きやすい職場づくりや教職員の対話・学び合いの機会を設ける

学校現場での工夫・ポイント

・「ウェルビーイング」の考え方や意義を教職員・児童に繰り返し伝え、共通理解を深める

・みんなが毎日「学校へ行きたい」「働きたい」と思える雰囲気づくり

・一人ひとりの違い(多様性)を認め合う協働的な学び、包摂的な環境の整備

・教科を問わず、道徳や総合学習を通じてウェルビーイングに関する概念を共有する

まとめ

ウェルビーイングは、「楽しい・安心できる」といった感情だけでなく、自分らしく肯定され、積極的に参加できる学校・組織環境をつくるための実践的な工夫です。児童・教職員の双方で取り組むことで、全体の雰囲気やコミュニケーションも大きく改善します。

小学生の社会性の概念

《小学校低学年》

・物理的に近い席の子供と友達になることが多い。意識できる時間と空間の範囲がそれほど広くないから。

《小学校中学年》

・「学習」「運動技能」といった能力に関し、他者とくらべ自分はどうであるかに徐々に直面する。

・「人前で何かパフォーマンスをする能力」「友達を作る能力」といった種種の能力についても相対的に自分はどうで

あるかを、どこかで意識する。これが強くなると優越感や劣等感を体験する。

・時間や空間の範囲が広がる。「近くの友達」から「気の合う友達」に自ずと移行する。ほどよく平等で相互性が保

たれる友達関係に収まらず、支配と服従の関係がこの時点から起こりうる。実態は主従関係なのに「友だち」との

ワンパターンな単語でしか表現できない。イジメが起きうる局面も芽生え始め、加害者と被害者の関係が「友だ

ち」と呼ばれうる。

《小学校高学年》

・行動や役割がより複雑になっていく。

・非常に現実的に物事を考えるようになる。自分の知っている範囲での「社会」について、内心、かなり現実的に

考える。さらに、自分はどんな人かも冷静に見つめる。

・子供時代が一度完成する時期

・仲間の絆を高めるために、数名の子供だけで「秘密」「隠し事」をつくる。特に女児で「仲良しグループ」が作ら

れ始まる。しかし安定性に乏しく、ほどよい間合いにも欠き、きわめて流動的である。「仲良しグループ」は崩れ

やすい。

日本語は、豊かで美しい言葉。

巷では「ヤバい」の連発です。この言葉は、江戸時代からありますが、肯定的な時も使っているのが解せません・・・ひとむかしに流行った「チョー〇〇」と同じように自然淘汰されていくのでしょう。

はるか昔、日本人は固有の文字をもちませんでしたが、独自の言葉を創造し、それで会話をしていました。その言葉こそ大和言葉。日本で生まれた純粋な言葉です。

大和言葉の特徴としては、響きが美しいことがあげられます。また、相手に対する思いやりの気持ちが込められている点も、大きな特徴です。

日本語は豊かで美しい言葉です。自然や季節感が感じられる言葉が多いからでしょうか。擬態語の多さも日本語の豊かさの特徴です。

漢語は、同音異義語が多い。「貴社の記者が汽車で帰社した。」ときに正確な意思の伝達の妨げになることもあるのです。その点、大和言葉は、耳で聞いただけで意味をつかみやすいとい中でも電話のやりとりでは顕著でしょう。「措置【取り計らい】をお願いします。」「明日、配布【お配り】します。」

一番大切なことは、すてきな表現にめぐりあったら、いつか使ってやろうと、虎視眈々とねらう心持でいることでしょうか。

それぞれの状況に合った言葉を選んで、うまく使いこなせるように、常々心がけておく。センスを磨く。今日の外出には、何を着てゆこうかという気持ちで。

常に新しい言葉を学ぼうとする人は、積極的な人生を歩むことができる。

言葉とは、それを発する人の人となりである。

私が気に入っている言葉に、「思いを馳せる」があります。たいてい「想像する。」という言葉を使いますが。「体はここにありますが、思いはあなたへ向けて走らせています。」何という繊細で奥深い言葉なのでしょうか。

『ヤングケアラー』をご存知ですか?

「ヤングケアラー」とは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートを行っている18歳未満の子どものことです。

「ヤングケアラー」は、見ようとしないと見えない存在。見ようとしても見えにくい存在と言われています。今現在、大きな社会問題となっています。

『ウェルビーイング』ってな~に?

教育現場でもこの言葉が最近よく使われていますが、本当にみなさん存じ上げているのでしょうか?

今回は、『ウェルビーイング』を調べてみます。

ウェルビーイング~よい(well)+状態(being)という言葉からなり、簡単にいうと、個人の心身と社会が共によい状態であることを意味します。

ウェルビーイングに似た言葉でハピネス(happiness)という言葉もありますが、happinessは一時的な幸福の感情を指します。一方、ウェルビーイングは、よい状態を表すため、持続的という面で異なるでしょう。またウェルネス(wellness)という言葉は、身体が健やかで、元気であることを指します。ウェルビーイングは身体的、精神的、社会的によい状態であることを指し、より広い意味での個人の幸福な状態を指しているといえるでしょう。

12/24,25 『冬休みの学習サポート』

『学習サポート』とは、冬休みに入ってすぐ二日間、「家では、どうにも勉強をする気になれなくて・・・」と思う子で、希望する子が集まって行う学習会です。授業というスタイルではなく、子どもたちの主体的な学びを教員が支援するかたちの学習会です。

支笏湖小学校では、校長室で校長がお助けします。普段、担任の先生がいつも授業を教えてくれるので、ちょっとした環境の変化のもとで意欲を高めるために校長が積極的に行っています。担任の先生方にゆっくり休んでもらうというねらいもあります。

12月24日は、2人訪れました。夏休みは0人だっただけに、うれしく思いました。学校で出した冬休み用の課題にバリバリ取り組んでいました。翌日の25日には、4人もの児童が勉強しに来ました。校長室が明るくなりました。一人、学校のタブレット端末を持参して、AIドリルに取り組んでいました。昭和っ子の大人からすれば、隔世の感があります。

家で勉強すると、自力で解決できない問題があった場合、誰にも聞ける人がいないと急にヤル気を失ってしまうということがよくあります。そんな時、周りに友達がいて、お互い聞き合ったり先生に聞いたりすれば、お互いが高まっていきます。この“協働的な学び”は、いつかのコロナ禍で臨時休業が続いたときに、改めて必要性が注目されました。

やはり、みんなであーだこーだ言いながら勉強するのは、楽しいものです。リモートでは伝わらない要素がたくさんあります。

明日からまた家で一人で勉強することが多くなりますが、全くわからない問題があればとばして次の問題にかかってください。わからなかった問題は、冬休み明けにどの先生でもよいので聞いてください。

今日から、冬休みです!!

ここ最近の出来事をご紹介します。

①【12月18日に高知県奈路小学校とリモートで交流をしました。先だっては、教員間でも交流しお互いに自己紹介等をしました。因みに高知県は、今の気温が16℃あり、タンクトップで過ごしている児童もいるそうです。また、一年間通して、雪が降らないそうです。】

②【12月22日に『全校英語でクリスマス会』を行いました。】

③【12月23日、冬休みの前日に学校図書館で全校集会を行いました。そののち、遅れ馳せながら、後期児童会の認証式をしました。】

冬休みは、自分の弱点と少しでも向かい合い、少しでも好きになる努力をしてほしいです。

苦手なことを得意にしたら、今見えている世界が違って見えることでしょう。

保護者のみなさん、地域のみなさんのお蔭さまを持ちまして、無事に令和7年が終わりました。心より感謝申し上げます。

令和8年も変わらぬご支援を賜ることを期待しております。

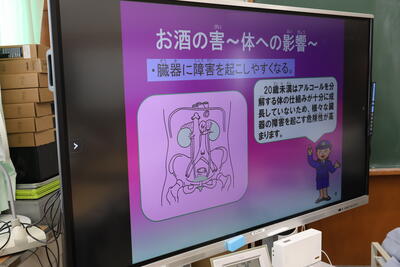

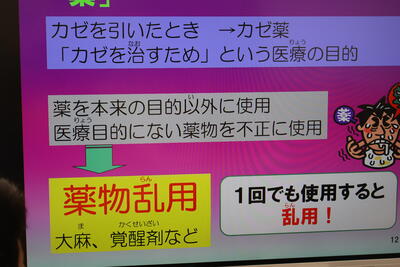

10/16 『薬物乱用防止教室』5・6年生

千歳警察署の方が2名来校され、『薬物』の怖さを、小学生向きの分かりやすい言葉で話してくれました。ですから、あっという間の45分間でした。そして、先日の青森の地震を受けて、『災害』の話もしてくれました。タイムリーな学びとなりました。

【覚醒剤、大麻等の薬物の他にも、風邪薬等の薬を大量に飲み一時の現実逃避を試みる〖オーバードーズ〗の話もしてくれました。消化しきれなかった胃に残った薬を洗浄するのは、地獄さながらのペイン(痛み)という話もありました。】

【体の具合が悪いわけではないのに、カゼ薬等を一度でも飲むと、乱用になるそうです。】

【支笏っ子が日常的に学んでいる災害についての知識や訓練の効果が、正に今日ここで現れました。警察官が出してくれたあらゆる質問に対して当然のように我こそはと、競って正解を述べていました!! とても褒められました。】

日本の学校教育の魅力

教育とは何でしょう。その国で生きる国民の幸せを作り出す方法ではないでしょうか。

・サッカーの国際大会の後の日本の掃除→修学旅行や遠足等の「来た時よりもきれいにして帰りましょう。」これが日

本人の学校の在り方。

・給食配膳と掃除活動は、日本だけ。

・「教化」→「教育」 はぐくむという文字が日本の教育の魅力を作り出していっているといっても過言ではない。

・諸外国にない物それは「学級」サウジアラビアは、日本の道徳の導入を検討中。この学級単位、班単位の活動には、

必ず組織作りをします。リーダー育成の場になっている。

・教育の進んでいる北欧のフィンランドやデンマークの学校には、『進路指導』がない。それらは家庭の教育。

・「給食当番」と「掃除当番」などが全人教育として高い効果があると伝えられている。日本の教育は学習内容のみで

はなく児童・生徒の生活をも含めた「全人教育」を目指してきました。

・日本の教育の特徴は、学習指導要領で学校種ごとに教育内容の水準が定められていることです。外国には『ナショナ

ルカリキュラム』がない国もたくさんある。

・下校後の対応は家庭や地域が行うべきものです。しかし、「全人教育」を目指す学校教育は児童生徒の生活までもそ

の範囲を広げてしまっていますので、本来は学校教育の範囲内でない所まで関わることになります。

・明治5年の学制発布以来約150年の歴史を有する我が国の近代教育制度。

・教育内容の水準を担保するのは、学習指導要領、教科書検定制度、義務教育国庫負担制度。

・知、徳、体を一体的に捉え、人格の完成を目指すという「日本型学校教育」は国際的にも大変注目を集めるようにな

りました。

【根室港から見える太平洋】

子どもたちを本の世界へいざなうために

・近くにいる大好きな大人の声に乗せて読んでもらうと、字を読むという技術に煩わされることなく絵や物語を楽しむことができます。声に出すと、黙読するより十倍も時間がかかるそうです。それだけゆっくりと、大きく深く世界が広がるということです。

・読みながら「これは何?」など質問攻めにしたり、説明を加えて自分の解釈を押し付けたりするのはやめましょう。また、読み終わって無理に感想を聞くのも控えたいものです。絵本や物語は教材ではなく、楽しむもの。

・子どもの文字を読む技術が、耳から聞いて理解できるレベルに追いつくには数年かかります。このギャップを埋めるのが読み聞かせなのです。

・子どもの本離れは続いています。2017年度調査では、ひと月に一冊も本を読まなかった高校生の割合が50%を超えています。

・本を読むことは、読解力や表現力の向上が目的ではありません。あらゆる芸術同様、新しい知覚を目覚めさせ、魂を揺さぶり、子どもの精神的な経験を豊かにすることです。

子どもの頃の体験は豊かな人生の基盤

・中学生までの「体験(生活の中、自然の中などで体を動かし諸感覚を刺激する直接的な体験)」が豊富な人ほど、高校生になってからの共生感や意欲・関心、人間関係能力、職業意識、規範意識などの現在の資質・能力が高い傾向があるという。ネット上に溢れる実体験が伴わない情報が子どもたちの知識として吸収されている。体験を多くした者は、正義感・思いやりのある行動も多く、また自尊感情が強い傾向が見受けられる。

・楽器の音と自然の音を比較した場合、周波数帯の幅には大きな差が見られ、その刺激による音に関わる諸感覚の発達への影響にも差がある。ピアノの音ひとつひとつは弦を叩いて出す音であり周波数としては単純であるのに対し、木の葉が風でさやさやと揺れる音、波の音、雨の音などの自然の音はたくさんの周波数帯成分を含んだ非常に豊かな音であるため、自然の音の方が諸感覚の発達には効果的であると述べています。・・・自然の中の遊びでは、自ずと多様な動作を繰り返すこととなる、優れた遊び場であることがわかる。

12/9 『野鳥観察日』

本校は、野鳥の楽園の如く、たくさんの鳥さんたちが、遊びに来たり、エサを啄みに来たりします。みなさんの想像以上の数の野鳥が、ずっと飛び交っています。

【ヤマガラです。お腹の色が、山のようだと覚えます。】

【シジュウカラです。】

【コガラです。ベレー帽のような頭部が特徴です。】

【ゴジュウカラです。】

声を出して読むことの効果~『音読』

普段本を読むときは、『黙読』をすると思います。まわりに人がいるのに、声を出して本を読む人なんかいません。ですから、たいていの大人は、『音読』することから遠ざかっているわけです。今回は、【声を出して読むことの効果】を特集してみました。

声を出して読むことには、理解力や記憶力が高まり、学習効果が上がるという利点があります。また、読む力だけでなく、話す力やコミュニケーション力も鍛えられます。

《学習面のよさ》

・音読は、目だけでなく耳からも情報が入るため、黙読より内容を理解しやすく、読み飛ばしも減ります。

・声に出すことで記憶に残りやすくなり、語彙力や文章構造の感覚も身につきやすくなります。

《脳への効果》

・音読は、「文字を見る」「声を出す」「自分の声を聞く」という複数の働きを同時に使うため、脳全体の働きを活性化しやすいと言われます。

・視覚と聴覚の両方を使うことで集中力が必要になり、その結果として集中力そのもののトレーニングにもなります。

《コミュニケーションへの効果》

・繰り返し音読すると、滑舌や発声が鍛えられ、人前で話すことへの苦手意識が減りやすくなります。

・感情をこめて読む練習をすることで、相手に伝わりやすい話し方や表現力も養われます。

《子どもにとっての利点》

・子どもにとって音読は、漢字の読み方や言葉の意味を身につけ、読解力の土台を作る学習として重視されています。

・宿題として毎日続けることで、「読むことに慣れる」「本への抵抗感が減る」といった効果も期待できます。

《大人にとっての利点》

・大人が音読を習慣にすると、資料の内容理解が早くなったり、プレゼンやスピーチの練習にもなります。

・好きな本や記事を声に出すことで、言い回しや表現が自分のものになり、語彙と文章力のブラッシュアップにもつながります。

12/4 児童会による “全校お楽しみ会”

今回は、5年生の二人が中心となって、“宝探し”の企画・運営を進めました。

【疲れを知らない子どもたち!! 子どもはどうしていつも走っているのでしょうか? 大人になった私たちも小さかった頃はきっと駆け回っていたんだと思います。忘れているだけですね。】

【ゲームの景品がユニークで、『給食おかわり優先券』なんていうのもありました。「献立の隅々まで読み込んで、どの給食の時に使うかをこれから考えます。」と、うれしそうにニンマリ微笑んでいました。】

12/4 『野鳥を深く知る』教員研修

支笏湖小は、豊かな自然に囲まれていますが、その一つに「野鳥」も含まれています。総合的な学習の時間にも野鳥を調べる学習があります。

今回の先生方の研修は、研究部長のアイディアで「先生方こそ野鳥を更に知ろう」というテーマで専門家(自然公園財団支笏湖支部BES・スタッフ)を講師としてお招きしました。

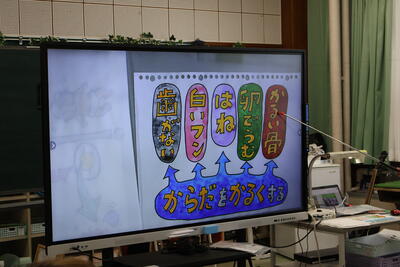

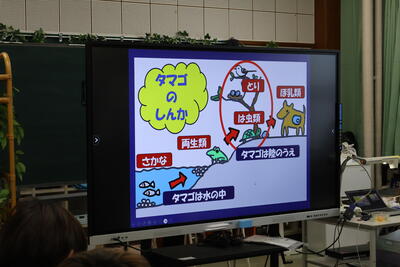

【もっとも衝撃的だったのが、鳥の足の構造です。人間でいうと、鳥はつま先立ちしている状態だそうです。人間の太ももに当たる部分が、体内に入っていて隠れているのだそうです。】

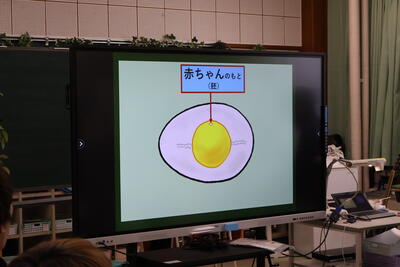

【生たまごの卵黄についている小さな白い部分が、赤ちゃんになる胚だそうです。卵黄は、栄養だそうです。】

知らなかったことが分かった瞬間は、人生の喜びです。学校とは、その瞬間瞬間の宝庫です。

12/4 札幌大学の学生さんとの交流②

札幌大学の学生さんとの2回目の交流が、ようやっと実現しました。当初の予定日があまりにも暑くて急遽中止にしたという経緯(いきさつ)があります。

学生たちは全員3年生で、コミュニケーションに関する研究をしている同じゼミ生です。支笏っ子とのコミュニケーションを決められた時間内で深めるために、細やかな企画を練ってきてくれました。

【制限時間以内に、より高いタワーを作ったチームの勝ちです。芸術点も加算されるようです。】

【できた後に、高さを測るのですが、直前に崩れそうになっているチームも見られ、ハラハラドキドキものでした。】

支笏っ子の数あるよいところの一つに、「人なつっこさ」が挙げられます。今回の交流でも、初対面の人にも進んで話しかけに行く場面をたくさん見かけました。

今巷では、「コミュニケーション能力がないので、つけたい。」という話を聞いたり、ハウトゥー本などが出まわっています。コツなどないと思います。「自分はコミュニケーション能力がないから人と話すのが苦手」ではなく、「話すのが苦手だけれど、失敗しながらもしゃべっているうちに慣れてくる」ものだと思うのです。

お笑いを生業にしている人のように、笑わせる話などしなくてもよいと思うのです。

11/27(木)『緑小学校との合同学習②』中止

話題として遅くなりましたが、11月27日(木)に予定されていました年2回ある緑小学校との合同学習の2回目が、中止となりました。理由は、インフルエンザ等の猛威です。年に二回しかない貴重な交流でしたが、改めて別日に延期にするには、お互いの学校の予定が過密すぎてこの判断に至りました。

【千歳市立緑小学校】

支笏湖小学校をいつまでも残したい。

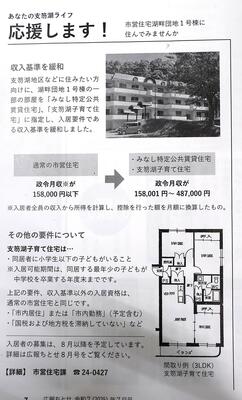

支笏湖小学校の児童の減少が止まらないし、新入生も入る見込みもない・・・ということを憂いて、数年前から『支笏湖コミュニティの未来を考える会』を年に二回程度開いています。支笏湖側は、自治振興会会長・副会長、校長、PTA会長・役員等です。千歳市側は、市教委、住宅課、企画課、観光課、支笏湖支所等の職員が参加します。

課題は、【支笏湖に定住するご家族を招く】ことです。いろいろなハードルがありますが、千歳市の職員の方々が汗をかき、市営住宅の住む条件を緩和する等の対応をしてくれています。効果的なPRのしかたも知恵を出し合ってくれています。前年度踏襲ではなく、新しいかたちに変えるためには、ゼロからの企画作成、上司への説明・説得等々のハードルがいっぱいあること察します。ありがとうございます。

【令和7年『広報千歳』7月号P7】

現在全校児童が9名いますが、今後新入生が入学する見込みがなかったり、兄弟姉妹の一人が高校に進学したときに支笏湖から高校に通うことが難しく、家族ごと引っ越しせざるを得ないなどの避けて通れない昔からの壁が立ちはだかっているのです・・・

11/28 避難訓練~『津波を想定』して

支笏湖小は津波の心配が全くない地域です。ですが、今後どこかで見舞われるかもしれないことを想定して、避難訓練を行いました。多分、ほとんどの学校では実施していないと思いますので参考になれば勿怪の幸いです。

【津波が来ると聞きつけたら、『まずは、高い所へ!!』】

【いつも真剣。支笏っ子全員9名。】

【さあ、津波が来るようです。高い所に逃げてください!!】

【高い所目指して、走れーーー】

【支笏湖小学校の校門から学校までの坂はかなりの急斜面なのです・・・子どもたちは、息を切らしていました。】

今後、お出かけなどで海の近くに行ったとき、津波に襲われることもあるのかもしれません。そんなときに今日の訓練を思い出して、実行してください。そして、周りの人にも教えてあげてください。

『自分の命は自分で守る』を忘れない。

千歳中学校校区 『小中交流会』これが連携の原点!!

11月21日(金)の午後に、小中交流会がありました。今年度は、緑小学校の児童の様子等を千歳中学校の先生方や近隣の小学校の先生方が見に来るかたちでした。

到着するや否や、千歳中、緑小、支笏湖小の校長が顔を合わせて、談笑しました。これが一番大事なのです。教頭同士が仲良く連携するのももちろん大切ですが、学校長が笑顔で話しているだけで、その様子を見た先生方、児童生徒はほっこりするのです。

緑小の授業は、しっかりしたものでした。先生方の授業がビリッとしているからです。たとえ6年生が落ち着かなくても、こういう機会に中学校の先生方が見に来てくれているので、4月からは任せればいいのです。それが、千歳市の千歳中学校校区の連携の在り方です。

この度は、緑小学校の授業等を見せていただきありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

【6校の小学校がお世話になる千歳中学校】

次期学習指導要領の枠組みについてまとめた『論点整理(素案)』

授業時数の運用や科目の設定などで学校裁量を拡大することが柱。各学校にはこれまで以上に計画的な教育課程編成が問われることになる。

改訂の基本的な考え方として

①「主体的・対話的で深い学び」の実装

②多様性の包摂(ほうせつ)インクルージョン

③実現可能性の確保

の三つの方向性。学習指導要領読みやすさや使いやすさを高めるため、積極的に表形式を取り入れ、デジタル化にも対応するという。

※「実装」とは、理論や計画を具体的な行動や仕組みとして現実の場で実際に行い、機能させることを意味します。主

体的・対話的で深い学びの「実装」とは、この学びの理念を単なる理想や方針として終わらせずに、具体的な授業

設計、活動の進め方、評価方法などに具体的に取り入れ、子どもたちが自発的に学び、他者との対話を通じて理解

を深める状態を日常的に実現することを指します。

つまり、「実装」は机上の教育論から、現場の授業や活動に落とし込み、かつ持続可能な形で運用するプロセス

と言えます。

※次期学習指導要領は、文部科学省の計画によると2030年度から小学校で全面実施される予定です。中学校は2031年

度、高校は2032年度以降に段階的に実施が始まります。このスケジュールは、2024年12月に文部科学大臣が中央教

育審議会に諮問し、2025年から2026年にかけて議論が進み、2026年度中に答申・公示される見通しのもとで決まっ

ています.

千歳市内でインフルエンザが流行っています。

小中学校におけるインフルエンザの出席(欠席)扱いについては、「学校保健安全法」に基づき、以下の基準があります。

· インフルエンザと診断されると「出席停止」となり、発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで登校できません。

· この出席停止期間は感染拡大防止のための公的措置であり、自己都合による欠席とは異なり、欠席日数に含まれません。

11/12 『学校教育指導訪問』①

昨日は、石狩教育局義務教育指導班指導主事と千歳教育委員会学校指導室学校指導主事の2名が来校し、支笏湖小学校がどんな授業をしているのかを見にきてくれました。毎日、同じ職場の同じ顔ぶれで仕事をしてると、マンネリ化というどうしようもない壁に当たってしまいます。

そうならないためには、外部の方々に客観的な指導・助言をいただくのが何よりの特効薬であり漢方薬であります。

【一人欠席でしたので、たった一人の授業であった1年生。緊張しましたね。】

【4年生は、『水のあたたかさの伝わりかた』の実験をする授業でした。】

【今回、5・6年生の複式授業の算数をメインに見ていただきました。】

来校した二人の先生方からたくさんの貴重なご助言をいただきました。ずいぶん褒めてくださいました。本当に嬉しかったです。いただいたご助言の数々は、支笏っ子の資質・能力の向上に少しでも活きるように、全力で授業改善に当たります。

最近、学校の先生という職業は「ブラック企業」だと言われていますが、そんなことはありません。これほどやりがいのある職業はありません。子どもたちに毎日指導や支援をしていてもすぐに結果など出やしません。ある日、学校にピンポンがなります。「先生、元気でしたか? ぼくは、25年前6年生だった〇〇です。このせんべいお土産です。食べてください。」と突然、大人になった教え子が訪ねてくるのです。こんなにうれしいことありません!!

教師冥利に尽きます。

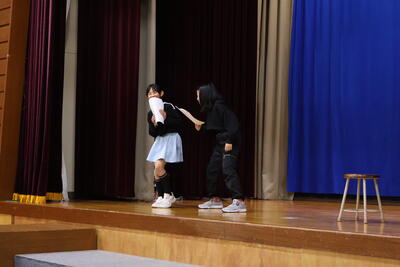

11/7(金)感動の学習発表会!!

朝から雪が降っていた支笏湖小学習発表会当日。雨が降って、発表中に「ドバドバドバー」と雨音で台詞や楽器音がかき消されるよりもよっぽどマシというもの。

毎日の練習の中で本番当日の発表が一番良かったです。やはり、お客様の多様な反応が、意欲と演技力を呼び覚ましたのではないでしょうか。それぞれの子どもの上手くできずに悩んでいた台詞・演技が全て克服されていました。努力の賜物です。

【1年生、初めての小学校の学習発表会。一人で鍵盤ハーモニカ演奏、音読発表、歌発表と少人数学校ならではのかたちでしたが、自分だけが注目されるというプレッシャーをはねのけ、100点満点でした。でも、発表直前にそれぞれがこう言っていたそうです。「先生、失敗したらどうしよう。どうしよう。こわい・・・」 よく乗り越えましたね!!】

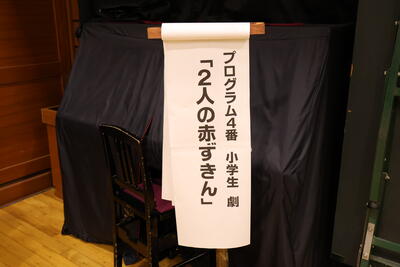

【全校劇は、『2人の赤ずきん』。 テーマソングや挿入歌などは、生成AIを活用しました。先生方でテーマソングなどを作る過程は、とても楽しかったです。】

【生成AIで作った、この劇のためだけの世界で一つしかないテーマソング。 子どもたちも先生方もとても気にいっていた曲でしたので、気持ちのこもった歌声が体育館に響き渡っていました。】

【先生方もお疲れさまでした!! 意欲的で熱意のある指導・取組、ありがとうございました。】

保護者をはじめ地域のみなさん、ご多用の中時間を作ってご観覧いただき誠にありがとうございました。

支笏湖小学校は、今年度2人卒業し、令和8年度は2人、令和9年度は3人卒業します。このままいくと令和10年度は、2人だけになります。ですが、支笏湖小が続く限りは、これからもあたたかく見守ってください。

よろしくお願いいたします。

11/4 かなりのレベルに到達!!更に磨きをかけます。

4日に『総練習』を行いました。7日(金)まで時間があるので、更に演技に磨きをかけます。

【この1枚の写真から劇への子どもと先生方の思い入れが伝わってきます。】

学校行事は、子どもたちと先生が共に成長を遂げていく最高の教育活動だと思っています。国語や算数などの教科から学ぶこともたくさんありますが、学習発表会・学芸会からは、数値で測れない『非認知能力』を育む絶好の機会であります。今、大多数の企業さんが、「知識も大事ですが、弊社は人間性を重んじる入社試験を実施しています。」という方針のようです。

学校行事は、人間性を学び伸ばしていく場なのです。

11/4(火)は、学習発表会の総練習!!

支笏っ子の課題は、数日間の休みを挟むと「どうして???」というくらい、覚えていたことを忘れてしまうということです。ですから、せっかく一定のレベルまで高まった劇のせりふの声の“大きさ”“抑揚”、“目線”といったものが、明日の総練習に再現できるのかが非常に心配なのです・・・

昨年度、一昨年度と連続で劇団四季の「CATS」を演じていました。それは、踊りのみの発表でした。今回の劇『2人の赤ずきん』は、まさに本格派の劇。せりふのかけ合いです。せりふを忘れていたり、声が小さいと話が見えなくなってしまいます。

先週の金曜日は、幕あいの「開始」「終了」のブザーが突然鳴らなくなったり(今現在も故障中・・・)、パソコンの不具合で画像がパッと出てこなかったり・・・こういったことは、全国津々浦々どこの学校でもあるあるなのです。

10/27 ヒメマス採卵・放流体験

毎年行っている支笏湖小学校独自の総合的な学習の時間です。

校内の水槽で育てていたヒメマスを支笏湖に放流したりします。

現代においては、このような「体験学習」をする機会が減っています。特に都会では環境的に「できない」のです。

地面を触ったことがない子どもや「カブトムシはどこにいるの?」と尋ねられて「自動販売機」と答える声が聞こえるようになってから、「生活科」という科目が新設されたのです。屋外に出て、意図的に自然に触れさせるねらいです。

人格を形成する際に、小さい頃から自然に触れている子どもたちの方が、やさいい心を持ちやすいといった研究データもあるようです。

10/22 世界の国の首都を覚えています【5年生】

5・6年生の社会の時間は、校長室で校長が教えています。

5年生は、4月からコツコツ取り組んでいることがあります。それは、〖世界の主だった国の首都名と場所を覚えよう!!〗です。ねらいは、中学校などに行っても誰にも負けない尖った才能を身に付けさせることです。これさえあれば、自信が備わるので、何も怖いものなどなくなるからです。

【ルールは、①世界地図の前に立ちます。②相手がある国の名前を言ったら、その国の首都の名前を言います。③言った直後に地図を見て、棒で首都を指します。これは、頭に世界地図が入っていないと指せません。大人でも多分できないでしょう。】

10/20 全校英語~ハローウイン

本日、仮の衣装に身を包み、英語の学習を兼ねた楽しいハローウインを行いました。

【各教職員からの問題に答えることができれば、シールとお菓子がもらえるというわけです。】

『家庭学習強化週間』の効果

先週末までの2週間限定で『家庭学習強化週間』を実施したところです。今までの支笏湖小学校で同様な取組があったのかもしれませんが、今回は先生方が心を合わせ、保護者にも丁寧に熱心に協力をお願いしました。

効果は目に見えてあらわれました。

・朝の会の家庭学習の発表の時に自信を持って発表できたり、時にはいろいろな先生に「カタカナうまく書けた。」な

ど、今までに見られなかった“学習のことを話題にする空気”が生まれた。

・担任との勉強の話が増えた。

・児童の授業への取り掛かりがよくなった。家で毎日机に向かう習慣が教室でも表れてきた。

・漢字が確実に上手になった。週末に返す漢字10問テストでは、初めて100点もとりお友達に勝ったと言ってうれ

しさのあまり給食後廊下で鼻歌を歌い続けていた。

・朝の会での家庭学習の発表時「最近、自分の字が雑になってきたので、1年生の漢字から練習し直すことにしまし

た。」と言って、実際に漢字の練習状況を書画カメラで見せた。

・算数の通分が大の苦手であったので、担任が自作の宿題プリントを出しているうちに腑に落ちたようだ。授業にスム

ーズに入れるようになった。

支笏っ子のみなさん、学力が身に付いた分、それだけ人生の選択肢が広がります。そして、勉強すればこそ、自分が何がしたいのかがわかります。諸君、「頑張り給え。」

10/15 劇のお稽古

セリフも7割がた覚えた支笏っ子たちは、通し練習へと入りつつあります。

完成が楽しみです。

10/15 室内鉄棒~4年生

支笏湖小学校には、室内鉄棒があります。気温が低かったり、天候が悪い時に使います。

本日は、4年生が所謂『だんご虫』に挑戦していました。

【これができなければ、『逆上がり』はできません。】

【腕のひきつける筋力と、膝をお腹にまで持ってくるための腹筋力が求められます。】

【これらの筋力を鍛えるためには、頻繁に遊具の『うんてい』で遊ぶことです。】

10/14 学習発表会会場づくり・・・

本校の学習発表会の会場設営は、校長1人教員3人業務技師1人の計5人でするしかないのです・・・

あと数人児童が増えれば、教頭・養護教諭・教員・事務職員の少なくても4人の常勤の方が配置されます。因みに支笏湖小学校は2年前からこのような体制となっております。因みに、児童数が少なくても校長が兼務している教頭の業務量は他校とほとんど変わりません。

10/14 後期が始まりました!

今日から後半に当たる後期の始まりです。子どもたち9人は全員登校し、よいスタートを切りました。

【後期始業式の作文発表は、4年生女子児童です。練習をしてきたんだなあとわかるくらい滑らかに話していました。内容面では、<社会で出てくる人たちの勉強をしたい。>と書いていました。「着眼点がいいね」と校長先生に褒められていました。】

10/10 『支笏湖小学校 前期 終業式』

光陰矢の如しです。※「光」は日、「陰」は月を表します。

支笏っ子9名が、恙なく前期を終えることができました。特に、4月に入学した1年生の二人の成長は著しく、今では学習発表会の劇のセリフを暗記して話せるようになりました。(抑揚をつけながら)

6年生の二人は、あと半年で中学校に進学します。好奇心をいつも持ちながら、トライ&エラーの精神でたくさんの経験を積んでください。

【校内の廊下に、時系列で教育活動の写真を並べて貼っていますが、4月と比べてみますと、体も心も成長していることに驚きを隠せません! また、今回の校歌斉唱は、最高に声が出ていました。これも、劇練習の効果(こうか)ですね(笑)】

【後期児童会会長の6年生児童です。内容、話し方ともに磨きがかかっています。一週間の疲れ等をどのように土日で和らげてきたのかという改善方法の試行錯誤が綴られていました。<ペース配分>という言葉を取り入れたのが、なかなかのものでした。】

保護者並びに地域のみなさん、お陰様を持ちまして支笏湖小学校は、無事に半年間を終えることができました。皆様方の温かい眼差しが、いつも私たちの背中を押してくださっていたからです。感謝申し上げます。

引き続き、後期も見守っていてくださるととてもありがたいです。どうか、よろしくお願いいたします。

10/10 ようやく走り幅跳び

支笏湖小は今朝から急に寒くなってきました。

さて、天候が悪くずっとできなかった走り幅跳びを4~6年生合同で行いました。

【半袖で寒くはないのですか??】

10/7 この頃、雨がよく降ります。

午後から雨が降ってくる中、二階の窓から不図外を見ると、紅葉が進んでいません。先に紅葉した葉がどんどん散っていき、残された葉の殆どが緑色、まばらに薄い紅という状況です。

【雨が多い日は、校内が暗くなり心も沈みがちになりますが、筆者は少しでも子どもたちや教職員の心を青空にしたい一心でこのような工夫をしたのです。どうでしょう。校内が青空になったようです。】

【4年生の書写(毛筆)です。これはうまいですねえ!!】

10/7 『森林学習②』~バードコールを作ったよ!!

本日、2回目の森林学習。

【札幌市からわざわざ来てくださってありがとうございます。】

【まず巣箱の中がどうなっているのかをみんなで確かめました。つい最近まで、卵から育ててきたんだなとわかる緩やかな凹型をしていました。】

【次は、『バードコール』作りです。】

【枝を選んで、自分で鋸で切ります。みんな楽しそうでした。】

【仕上げにドリルで穴をあけて、下記のような器具(アイボルト)をねじ込みます。これを左右に緩急をつけたりしてまわすと、本物の野鳥の鳴き声にしか聞こえない音が出るのです!! 森の中で実際に音を出すと仲間だと思って鳥たちが寄ってくることもあるそうです。】

10/6 劇の練習が本格化!!

11月7日(金)に『学習発表会』が開催されます。昨年度一昨年度と二年連続、劇団四季の『CATS』を発表しました。今年度は、セリフや歌が満載の劇に挑戦します。

【劇で演技する際の基本中の基本の話を聞きました。】

【今日は、台本を読みながらの通し練習です。】

【劇のポイントは『大げさに話す・動く』ことです。】