学校のブログ

1/20 千歳中学校『Open School』~あたたかな新入生説明会をありがとう~

20日の午後から、千歳中学校に入学する小学校6校の6年生の新入生説明会が行われました。

担任と保護者も一緒に行きます。支笏湖小学校の6年生の2名とも参加しました。二人とも緊張して学校を出発しましたが、次の日にたくさんのお土産話をしてくれました。

二人が笑顔で話してくれたその理由(わけ)は、千歳中学校に流れているやさしい空気感(アトモスフィア)のお陰で緊張が薄まったからです。本当にありがとうございました。“中一ギャップ”をでき得る限りなだらかにしようとする校長先生はじめ、教職員のご尽力の賜物だと思っています。

これで二人は、4月からも安心して千歳中学校の校門をくぐっていけるでしょう。

【千歳中学校の校舎の写真に、やさしい空気感がたゆたうニュアンスを加えてみました。】

1/16 『6年生を送る会』の準備

3月で卒業する6年生が2人います。全校児童が9人のうち2人抜けるのですから、寂しさはひとしおでしょう。

お世話になった6年生に改めてお礼する会を『6年生を送る会』と言って、どの学校でも行われています。本日の児童会の時間に、在校生が内容を考えていました。

【「楽しんでもらうには、ゲームをするんですが、どんなゲームがいいと思いますか? 誰でもいいので意見を出してください。」】

【「会の時間は限られているので、短めの遊びをたくさんした方が・・・」】

支笏湖小学校は、超少人数校ですので、複数人でたくさんの人たちといった話し合いはできない環境にあります。

少人数校でよくありがちなのが、

①いつものお馴染みのメンバーなので、「わかるでしょう」という言わずもがなの会話が多くなってしまい、語彙数が限られ、表現が乏しくなってしまうこと。

②先生も、目の前の2,3人の子どもと阿吽の呼吸になり、指示語が多くなってしまいがちになります。「〇〇さん、あそこのアレ取ってくれる?」

③いつものメンバーなので、緊張感・刺激もなく、切磋琢磨につながらない。

本校では、これらの課題を打破するために、今年度から児童会のコマを増やし、異学年全員で話し合う機会を増やしました。少人数校の先生にありがちな、口数やささりが多くなることがないように、「児童にある程度任せる話し合い」をさせるようにしています。

大人が子どもにとっての過剰な“転ばぬ先の杖”になってしまうと、子どもが大人になって転んだ時、一人では起き上がれない事態を招くことになります。

〖獅子の子落とし〗~子供に厳しい試練を与えることで、自立心や生命力を養い、立派な人間に育てるという教育的な意味合いが込められていることわざ。

※「獅子」は、古代中国の想像上の生き物であり、実際のライオンとは異なります。

1/16 ヒメマスの卵が届きました。

学校で育てているヒメマスの卵を、本日午前中に支笏湖漁業組合の方々が持ってきてくれました。愛情を注いで育てていきます。寒い中、わざわざ運んでくださり、ありがとうございました。

1/14 今日から学校スタート!!

1年間でいうと第4節が始まりました。

今日は、欠席者がいなくて9人全員の笑顔に会うことができました。

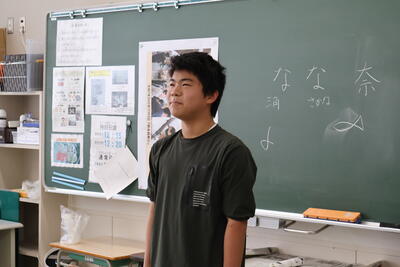

【全校集会を今年度から体育館でするのをやめにしました。今回の作文発表は、6年生の男子児童です。作文用紙を見ないで、上手に話すことができました。あっぱれ!!】

【他のみなさんは、冬休み状態を引きづることもなくシャッキリしていました。】

【1年生の女子児童が、書初めを披露しました。特に「の」が上手に書けていると好評でした。「の」を書く時の筆遣いは難しいからです。】

先生方や職員のみなさんも元気そうで何よりでした。

先生が元気がないと子どもは元気になれません。

校長は教頭職も兼務していて2年間が終わろうとしていますが、激務です。全国の小学校で教頭が未配置な学校は、0,3%のようです。

1/10 学校のセキュリティーについて

〇平成13年6月には、大阪・池田市の大阪教育大学付属池田小学校で、授業中の教室に男が侵入、1,2年生の児童8人が刃物で刺され死亡、児童や教職員15人が重軽傷を負うという、無差別大量察集事件が起きました。

〇令和7年5月に東京・立川市の市立小学校で起きた、授業中の2年生の教室に男二人が押し入り、教職員5人を殴るなどしてけがを負わせ、酒の瓶を床に投げつけたり、窓ガラスを割ったりした事件。この事件では、乱入したのが全くの部外者ではなく保護者の周辺の人物だったことが、学校での防犯対策の難しさを改めて考えさせるケースとなりました。

〇文部科学省は、平成14年、「不審者侵入時の危機管理マニュアル」を示し、各学校での作成を呼びかけた。日頃の備えとしては、「出入り口の限定、登下校以外は施錠」「防犯設備を整え随時巡回」「門を見通せる位置に受付を置き来校者の所持品に注意」

〇文部科学省の令和5年度の全国小中学校対象調査では、「防犯カメラ」の設置65%、「玄関のインターホン」60%、「警備員」の配置8%。「不審者を想定した実践訓練」61%。

※支笏湖小は、玄関のインターホン設置、不審者を想定した実践訓練を実施しています。

“開かれた学校”のはずが、セキュリティ強化のため“地域から隔絶されたエリア”となってしまったら何とも残念なことです。

1/5 ⭐30万アクセス突破!!

お陰様で、支笏湖小学校のホームページのアクセス数が30万を突破しました。令和6年5月にアクセスカウンターを設置してから2年足らずですが、まさかこれだけいろいろな方々に見ていただけるとは思いませんでした。うれしいの一言です。

これからも張り切ってアップしていきますので、引き続きご覧くださるとありがたいです。

次期学習指導要領の論点整理における「多様性の包摂」とは、学校で具体的にどのような取り組みなのでしょうか。

次期学習指導要領の論点整理における「多様性の包摂」とは、学校で具体的に以下のような取り組みを指します。

〇個々の児童生徒の多様な個性や特性、背景に応じた教育を実施し、その多様性を課題ではなく個人や社会の力に変える視点で教育を行うこと。

〇 不登校児童生徒や特異な才能を持つ児童生徒に対して個別対応する特別の教育課程の拡充。

〇学年区分の柔軟化による習熟度に応じた指導の実現。

〇教科書に「教えられる」授業から教科書を「活用する」授業への転換、資質・能力育成を意識した単元設計。

〇多様性に配慮した包摂的で公平な学習環境づくりと、多様性対応力の強化。

〇教師に過度な負担がかからないよう、デジタル教材の活用や授業時数調整などで学校の裁量を拡大し、多様な学びの実現を支援。

これらにより、すべての子どもが意欲を持ち伸び伸びと学び、個性を輝かせる教育環境を学校で作ることが目指されています.

日本人が駅伝を好む理由

日本人が駅伝を好む理由は、歴史・文化・心理の複合要因が絡み合っています。以下のポイントが特に大きく影響しています。

★長距離を10人でつなぐチーム戦の魅力

~個人競技ではなく「タスキをつなぐ連帯感」が強調され、組織力や仲間意識がクローズアップされます。家族や友人・同僚と応援する体験が共感を呼びます。

★学生スポーツとしてのドラマ性

~大学駅伝は若者の成長物語や挫折と再起のドラマが身近な形で描かれ、視聴者の共感を誘います。敗北や逆転の場面が多く、視聴者は選手の人間くささに心を動かされます。

★日本の伝統性と祭り的要素

~箱根駅伝は正月の国民的イベントとして定着しており、神社仏閣の地域色や「和」を感じさせる要素と密接に結びついています。長距離走という難易度の高い競技が、祈りや努力のメタファーとして受け止められます。

★地域・学校への帰属意識と推し文化

~特定の大学やチームを「推し」として応援できる点も大きいです。選手一人ひとりより「チーム」と「学校」という単位で感情移入が進み、熱量が長期間維持されます。

★日本的な美学と耐久性

~忍耐・勤勉・協調といった美徳が駅伝の評価軸と重なり、多くの日本人が共感します。長時間の努力の果てに成果が訪れるという価値観が、駅伝に適合しています。

「皆ちがっていいんだ」

・子供のころから、いつも「君はどう思う?」と問われ続けて初めて出来上がる“私の意見”。日本では違うこと異なることはよい価値ではないのだ。日本が抱えている一番の問題点はここにある。日本では違うと言ったとたんに上下関係にしてしまうからいけない。

・皆ちがっていいんだ、が日本人の心に浸透したら、きっと子供たちも楽に生きていけるだろうに。違うことを見つけて叩くのが“いじめ”の元凶だからだ。違うからこそ面白い、に変化したらどれだけ元気になることか。お盆の上の豆のようにサザーっと一色になってしまうことこそ恐ろしいことはない。

学校での健康診断の歴史

学校での健康診断は、毎学年4月から6月30日までに必ず実施するよう「学校保健安全法」で定められています。学校保健法は、昭和33年に制定され、平成20年に安全規定が加わって「学校保健安全法」と改称された。

健康診断の歴史は明治に始まります。「色覚検査」は、平成15年度に必須項目から削除され、希望者のみに実施されることになった。また、平成28年度からは、「座高」と「寄生虫卵」の検査が廃止され、新たに「四肢の状態」が必須項目に加わりました。「座高」は、胴と脚のバランスと健康状態との関係が不明という声が多く、廃止となりました。

検査や診断を直接担当するのは「学校医」です。各学校には通常、内科、眼科、耳鼻咽喉科の医師が配置され検診に当たります。歯科については「学校歯科医」が虫歯や歯列などの検査を行います。

昭和23年度と令和元年度を比較すると、中3の平均身長は、男子146㎝から165.4㎝に、女子145.6㎝から156.5㎝へと、この70年余りの間に著しい伸びが見られる。視力が下がり、「肥満傾向」の子どもが小中学校の全学年で増えており、生活環境の変化と子どもの健康との関係は今後も注意深く観察していく必要があります。