2024年6月の記事一覧

6/28 『川の流れとそのはたらき』の涼しい実験

気温が上がりつつある中、5年生が、玄関前で水を使った、まさに暑さにピッタリな実験をしていました。

【水の流れで土などが削られることを何と言いますか? 漢字二文字です。 ・・・・・・】

【そう言えば、教材園の植物たちは大きく生長したのかな? 大きくなってるぞ!!】

〔上の先生の質問の答え〕水の流れで土などが削られることを何と言いますか? 答え:浸食

6/28 臨時避難訓練【地震】

本日、支笏湖小独自に実施しています「臨時避難訓練【地震】」を実施しました。

〇前もって児童には知らせない。

〇ただし、当日に放送をかけるときは、「訓練、訓練」と何度もコールする。

〇前回の臨時避難訓練で学んだ「頭を守る」「周囲を見る」を実践してみる。

この観点で実施しました。

【この子どもたちは、進んで机の下にもぐりこみ、完全に頭全体を守っていました。先生の放送の指示に耳を傾け、 私語もせずグラウンドに避難することができました。 おみごと!!】

【みなさんそれぞれ、頭を守って、周りを見ながらグラウンドに避難できたようです。避難訓練をした後は、必ず「振り返り」を丁寧に行います。なぜなら、命にかかわる重要なことだからです。】

支笏湖小学校には、「危機管理」について秀でた教諭がいます。そういう教諭がいると、学校でも地域的にもとても安心です。他の教員もこの知識等を、いろいろな学校で伝え広めてくれればと願っています。安心がたくさんの学校に広がっていくように。

6/28 三校合同芸術鑑賞会(6/27)③

【お昼は、3校みんなで、外で食べました。暑くもなく寒くもないちょうどよい天候でした。】

【午後からは、レクをしました。1~3年生は、教室や廊下で、4~6年生は、体育館で活動をしました。3人は、どんなゲームをしているのでしょうか?】

【遊びを通して、自然と会話が生まれます。このレクの目的は、そこにあります。】

【全ての催し物が終了しました。支笏湖小を代表して児童会長の5年生の子が、ハキハキ話すことができました。下を見ないで、真っすぐ前を見て話していたところに成長を感じました。さすがです。】

【この会を通して得るものは大きいと感じました。この後、合同社会見学や合同修学旅行につながっていくからです。因みに、下の魚は、金魚だそうです。東小の玄関で飼っています。名前は「みかん」です。最初は、みかんのような色をしていたそうですが、10年以上を経て、いつの間にやら白一色に変わってきたそうです。それにしても、ずいぶん大きいですね。】

【世界の名言】友情は喜びを2倍にし、悲しみを半分にする。(フランシス・ベーコン:哲学者)

6/27 三校合同芸術鑑賞会②

【演劇で見せてくれた、新聞紙を使った数々の技を、みんなで挑戦しました。役者さん二人がやさしく教えてくれました。】

【下の写真の左の方が、役者さんです。直接教えてもらって、よかったですね。】

【午前の部が終了しました。役者さんへのお礼の言葉を伝えました。いつもよりもたくさんの人たちに囲まれている中での緊張の場面です。でも、乗り越えましたね!!とてもよかったよ!!】

6/27 三校合同芸術鑑賞会<支笏湖小・駒里小・東小>①

毎年恒例のこの行事ですが、今回は千歳市立東小学校に集まりました。昨年度は、駒里小だったようです。支笏湖小学校をマイクロバスで9:30に出発しました。

東小まで1時間かかりましたが、子どもたちと先生方がバスで楽しく過ごすことができたので、あっという間に到着した感じがしました。

【体育館に入場する直前の支笏湖小の子どもたち。誰でしょうか? 緊張を抑えるために心臓に手を当てている少年は。ドキドキドキ】

【二人だけの演劇を見ました。大事なことを教えてくれて、しかも楽しい素晴らしい演劇でした。会場の子どもたちと先生方は心の底から「これが見られてよかった!!」と思っていると思います。】

【少し後ろに下がって、写真を撮ってみました。今日は、こんなに大勢の方々が集まったのでした。】

6/26 マリーゴールドの背丈がこんなに!!

支笏湖小の子どもたちと教職員全員に見守られながら、マリーゴールドは、スクスクと育っています。鹿による悪戯の被害もおかげさまで見られません。

【大きくな~れ!! おや、まだ蕾のマリーもありますね。 美しい花を咲かせてくださいね。】

【眩しいばかりの黄色です。橙色の花びらとのコントラストが、目に鮮やかにうつります。】

【世界の名言】世界でいちばん美しい色は、“自分に似合う色”よ。(ココ・シャネル)

6/26 『第74回 支笏湖湖水まつり』に向けて猛ダッシュ!!

6月30日(日)の『第74回 支笏湖湖水まつり』の支笏湖小学校の発表に向けて、振り返りとプラスαの練習と衣装合わせ等の練習を5時間目に体育館で行いました。

支笏湖小学校は、当日二つの出し物をご披露します。

【ダンスの写真を撮りましたら、こんな珍しいポーズが撮れました。刹那の世界です。】

【次のメニューは、よさこいです。衣装を着て、はちまき?バンダナ?をして、鳴子を持って踊りました。今後の課題は、元気な掛け声、笑顔などです。】

それにしても、子どもたちの表情が輝いていますね!!衣装も映えています。

当日まで、練習があと一回しかありませんが、思い切って声を出し、踊りましょう!!

6/19 それもしかして、怪現象?

本日放課後、業務技師さんが「すみません、ちょっと来てください!」

児童玄関前の外の水道の蛇口からお湯が出てくるでは、ありませんか!!しかも、水の通り道のステンレスの管も熱いのです。実は、先週から徐々に熱くなってきたらしく、例のマリーゴールドに水を遣ろうとしたところ、児童と担任のが同時に「あつっ!!」と声を発したそうです。

もしかすると、温泉が湧き出たのかもしれません(笑)

近いうちに、千歳市立教育委員会の施設係の方々が来てくれます。原因は何なのでしょうかね?楽しみです。

【世界の名言】よい仕事をするためには、それを“楽しんで”やることだ。(パール・バック作家・アメリカ)

6/19 『ヒメマスひれ切り』体験~支笏湖小でしかできない体験!

アップが遅くなり申し訳ありません。今となっては、6月の19日。全校児童でヒメマスのひれ切り体験をしに徒歩で行きました。

年代がわかるように毎年切れ目を入れる場所を変えているそうです。今回は「あぶらひれ」に入れました。

【泳いでいる魚を掴むことは、至難の技です。前もって掴みやすいように一時的に弱らすようです。何をどうのように弱らすかは定かではありません。】

【切れ目を入れたら、すぐに支笏湖に放流しました。いつかまた今日のヒメマスに出会える日を楽しみにしています。】

因みに、今回の体験の様子は、6月20日(木)の北海道では有名な某新聞の朝刊に掲載されました。

6/21 緑小学校との合同学習①

年に2度あるうちの1回目が本日でした。

【緑小の校長先生、教頭先生はじめお世話になる方々にあいさつしましたが、なにか表情がカタいような・・・】

【5年生の授業は、新体力テストのソフトボール投げでした。支笏湖小での自己記録を5mも伸ばしましたね!】

【4年生も3年生も体育は、ソフトボール投げでした。普段とちがって大勢に囲まれているという不安な気持ち・・・これも人生経験です。筆者は、小学校を3回、中学校を2回、高校を1回転校したので、たった一人だけの寂しい毎日でした。ですが、人との距離の取り方を学んだりと、とても役に立つ貴重な経験でした。】

【支笏湖小の先生が、緑小の子どもたちに授業をしました。支笏湖の学習をしました。笑い満載の楽しい授業でし

た。】

【お礼を言って、愛しきなつかしき支笏湖小に帰ります。やっと緊張が解けてきたようですね。】

今日の給食は、味噌ラーメンでした。いつもよりもおいしく感じられた麺とスープでした。

緑小学校のあたたかさのおかげで、支笏湖小の子どもたちはどんなものにも代えがたい貴重な体験をすることが出来ました。

千歳中に進学すれば、いきなり10校の小学校から新中学1年生が集まってきます。その前に、大勢の同級生と供に学校生活を送る体験を少しでも多く支笏湖小の子にさせてあげたいと願って実現したのがこの合同学習です。

本日は、あたたかい雰囲気の中で合同学習ができたこと心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

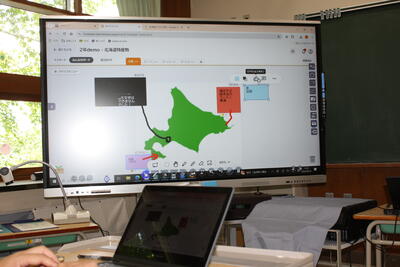

6/19 先生方も勉強します。

放課後、ICTサポーターさんを講師としていろいろとICT機器(一人一台端末・クロムブック)の活用の仕方をご指南していただきました。

【子どもたちにとって、わかりやすい授業になるように先生もがんばります。】

【どの授業の場面で、どういう風に使うかが、教師の悩みの種なのです。】

先生方の業務を効率よくして時間短縮を目的としているのも、ICT機器導入のねらいでもあるのです。

6/19 その名は、スポットクーラー

この頃、夏を感じさせる暑い日が増えてきています。支笏湖小は、市街よりも高い位置にあるためか気温低いのですが、暑くなっていくのは時間の問題でしょう。

今、エアコンが設置されているのは、保健室と4年生教室です。他の教室にエアコンがつく間に、教室を冷やしてくれるのが『スポットクーラー』です。どんなものなのでしょうか。

【これがそうです。暖かい空気を外に出すためには、窓を開けなければなりません。窓を開けると隙間ができてしまい、そこからあっつい風が入り込んだり、虫が入ってきたら元も子もありません。】

【その悩みを解決してくれたのが、業務技師さんです。スポットクーラーが入っていた段ボールをリサイクルして丸い穴をあけて、そこに暖かい風を外に逃がすポンプを入れるのです。すごーーーい!!】

明日、登校してきた子どもたちが、「うわーーすずしいーーー」と言うのが楽しみです。

『森林学習① 』その2

昨日の森林学習の様子をご紹介します。

このような体験学習は、支笏湖小学校でしかできません。支笏湖小は、自然をつかった体験学習の宝庫です。

葉っぱに風が吹いてすれる音は、ピアノの鍵盤から出される音の何倍もの種類があり、脳にとって非常によい刺激になるそうです。また、平らなアスファルトとは異なり、森の中を歩くと凸凹なところばかりです。人は、知らず知らずのうちに転ばないように体の均衡を保って歩くことを意識します。これが「心」によい影響を与えると聞いたことがあります。

このような体験を日常的に過ごしている子どもたちが、どのような大人になるのかとても楽しみです。

きっと、あたたかみがあり、思いやりのある大人に育っていくんだろうなあと、そう思います。

6/18 『森林学習①』

この学習のねらいは、「身近な自然に触れ合い、自然や地域に対する愛着を高め、尊重する態度を身につける。」です。支笏湖近辺の森林までの行き帰りは、ジャンボタクシーと普通タクシーの二台を使用します。教員も一緒に乗ります。

【行ってらっしゃーい!!】

森林での学習風景は、改めて掲載します。

6/18 マリーゴールドが・・・

日曜日から月曜日にかけて、マリーゴールドの一部が鹿による花壇の歩行によって、残念なことになっていました。業務技師さんが、すぐに対策をしてくださり、ネットをこさえてくれました。

6/14 本日の風景

①昨日、植えたマリーゴールドは、鹿に一つも荒らされることなく無事でした。でも、これからずっと心配の種です。

②二階から悲しげなリコーダーのハーモニーが職員室まで聞こえてきました。行ってみると、ずっと練習していました『星笛』が完成しつつあるところでした。

③このごろ、勉強中にネコさんが、お散歩しています。何に向けて鳴いているのかはわかりませんが、「にゃあ」と鳴いていました。またきてね!

④6時間目は4年生以上対象のクラブ活動①がありました。全員で4人。家庭科室兼理科室でおいしそうなものを作っていました。

6/13 よい天気でよかったー

本日、シャトルランの後の3時間目に、支笏湖保育所と湖畔クラブと支笏湖小学校の3者で、学校前の花壇にマリーゴールドをわきあいあいあと植えました。

マリーに限定したのは理由があります。鹿が花壇に入ったりして花がつぶれてしまうことがあるようで、鹿の嫌がるきつい香りを放つ花、すなわちマリーが選ばれたようです。

【花の並べ方は、どうしましょうか? 4列くらいかな。】

【ほらほら、花の苗はここをこう持つのよ。 あらー 上手にできたわね。 ありがとうございます。】

【保育所の子どもたちも、真剣そのものでした。 今日は支笏湖地域のほとんどの小さいお子さんが花壇に集まったわけです。】

【みなさんとさよならした後に、湖畔クラブの方のご助言で、すぐに水を遣りました。つぼみのマリーもたくさんあったので、明日、咲けばいいですね。】

今日は、直接顔を合わせてお話ができる貴重な体験をしました。このような当たり前のことが、コロナ禍の3年間ぐらいはできませんでした。コロナを通して『当たり前のことが、いかに幸せなことなのか』ということに気づかせてくれたのかもしれません。本日は、支所長さんをはじめ湖畔クラブのみなさん、保育所の子どもたちとスタッフのみなさん、暑い中、支笏湖小に足を運んでくださりありがとうございました。

花を見に、いつでも支笏湖小を訪れてください。

6/13 新体力テスト本番『シャトルラン』

本日の2時間目に、新体力テストの本番の『シャトルラン』が行われました。昨年度の自分の記録を上回れるように真剣に走りに走っていました。

子ども同士で「がんばれー!」と励ましたり、教員が子どもに「ペースが速くなっているよ。」と助言したりなどどこかのスポーツクラブにいるかのような雰囲気でした。

今回の新体力テストでは、少しだけ全国の各学年の平均値を意識してみました。今日のシャトルランだけでも、全国平均値を超えた子どもも見られました。

支笏っ子の学力をさらに伸ばすために

先日、「NRT学力検査」の結果を各ご家庭にお渡ししました。本日、子どもたちが下校した後、先生方で、このNRT学力検査の結果分析と今後の対策を時間をかけて協議しました。

何をどのようにして学校全体で取り組めば、この子たちの学力をさらに伸ばしていけるのか。

結論は、①国語は、「文章理解力」を徹底的に身に付けさせる。算数は、「四則計算」を徹底的に身に付けさせる。

②学年のそれぞれの子どもにあわせた問題を、繰り返し繰り返し、少ない問題数で取り組む。

③会議で先生方が、「こんな取組をしたら、子どもたちがこう変化した。」という交流を定期的に行う。効

果的な取組は、すぐ真似する。

先生方は、数年で別な学校異動してしまいますが、支笏湖小の子どもたちは、ここにいます。

先生方はここにいる間は、一人一人の子どもをしっかり見てとらえ、次の担任にすべてを引き継がなければなりません。そして、千歳中学校に立派に送り出すことを一番に考えているのです。

6/12 支笏湖小の風景

①休み時間に、4年生教室に入ってくと、一人の女子児童が、一人一台端末クロムブックで、タイピング練習を無言でもくもくとしていました。両手でパソコンを打てない筆者は、この子を褒めました。

あれ?隣にチラッと見えるのは、5年生の誰かさんですね。

②4年生の新しく書いた書写がはられました。相変わらず、力強いタッチです。

③5年生の図工が展示されていました。

左の作品のぐちゃぐちゃって塗られている名札は、名前を消すために筆者が消した跡です。消し方が不慣れで恐縮です。