5.6 シリーズ「わかる楽しい授業」と学習基盤2

学習を支える基盤には、授業に臨むための、姿勢や机上整理、反応や発言等の基本条件や環境整備の他に、「読む、書く、聴く、話す」といったまさに基本的な力の習得が必要となります。2年生の国語では、大切なことをメモを取りながら「聞く」、情報を整理するといった学習を進めていました。国語に限らす、知識の暗記ではなく、五感を働かせて「学び取る」授業を、先生たちは工夫しています。

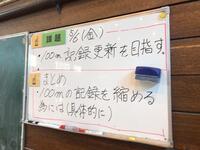

英語の授業では、単語カードを並べ替えることで、forやtoといった前置詞を使った表現を「課題を聞き、動作し、発声する」ことで学んでいました。体育でも「100mを速く走るには・・」といった自分なりの目標や課題を設定し、課題解決にせまるための方策をワークシート記入していました。「長縄を美しく回し、何回も跳ぶには・・」、試行錯誤しながら解決策を協働で練っていました。

数学は、それぞれの学年でどんどん難易度が増しています。算数・数学は「ブロック型」の学習なので、基本を積み上げていくことが大切。公式等を使いながら基本的な問題から、たくさん練習を積み上げ、持っている知識・技能を駆使して求められていることを読み解き、「わかった、できた、すっきり解けた」の爽快感を感じてほしいと思います。

国語では、枕草子「春はあけぼの やうやう白くなりゆく山ぎわ すこしあかりて・・・」、古典の独特のリズムを音読しながら学習を進めていました。中学生の頃に音読で覚えた古文、随筆等は、大人になってもリズムで覚えているものです。不思議とその情景が目に浮かぶようになってくる。春の早朝のだんだん白んでいく山際、紫がかった雲が細くたなびいている(のがいい)という美しいもに感動する感性も培ってほしいと思います。